はじめに——「見えない夜」で敵を撃墜した、たった1〜2秒の勝負

1944年、日本本土の夜空。

B-29の編隊が爆音を響かせながら雲海を割って進む。地上では探照灯が白い刃のように闇を切り裂き、高射砲が断続的に火を噴く。だが、あの高みを飛ぶ巨人たちに届く火器は、ほとんどない。

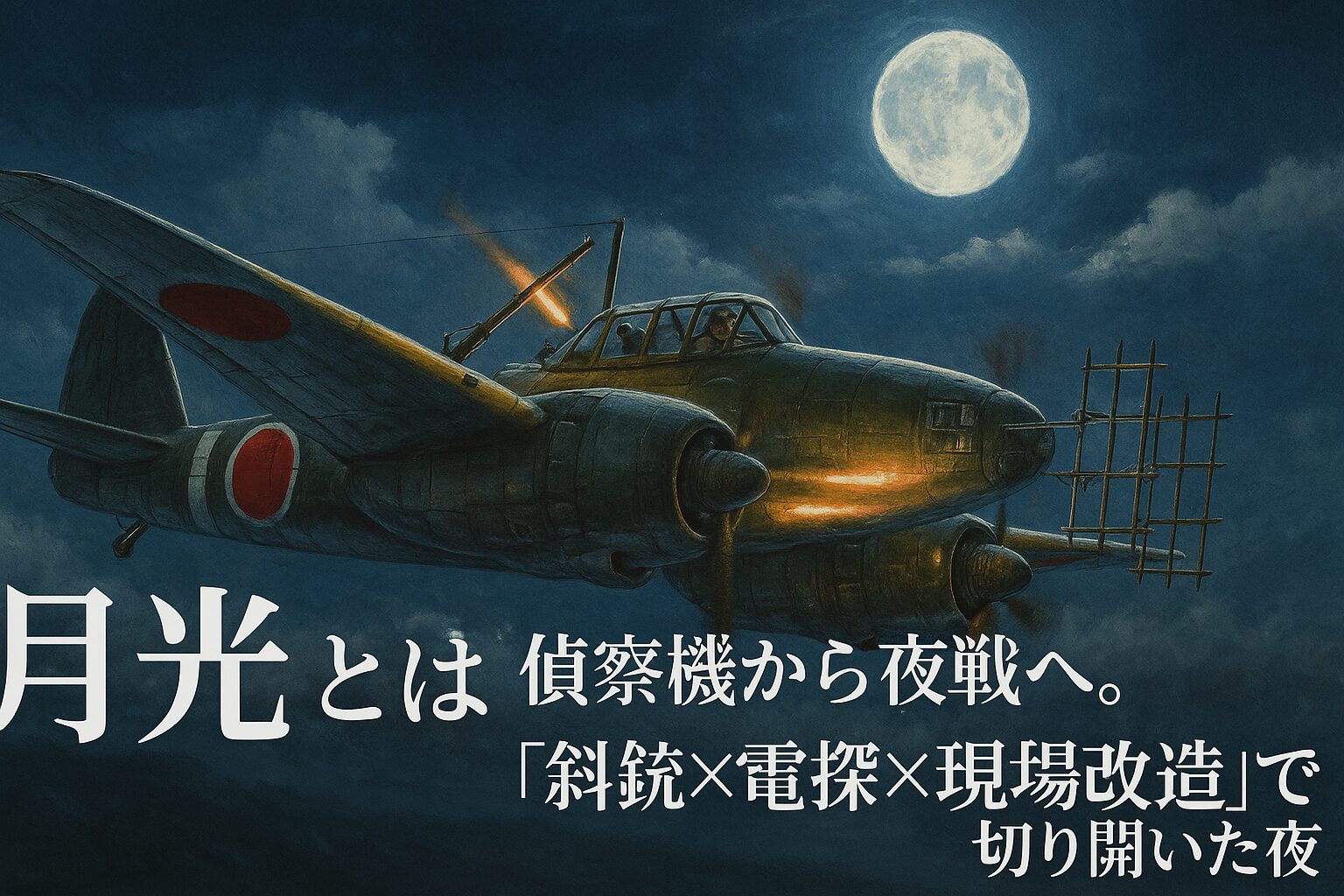

その時、別の音が聞こえてくる。双発エンジンの低い唸り。月光(J1N1)だ。

操縦席の横で電探員が息を詰めて指針を見つめる。「接触、前方右一目盛、距離三・五」——短い言葉が夜の闘いを動かす。月の光を背負い、B-29の巨大な腹が黒いシルエットとして浮かび上がる。操縦士はゆっくりと、歩くほどの速さで距離を詰めていく。50メートル。そこまで近づいて、斜め上を向いた20mm機銃が火を噴く。わずか1〜2秒。即座に浅いダイブで離脱。爆撃機の腹から炎が上がる。

——これが、月光の闘い方だった。

僕がこの機体に惹かれるのは、彼女が「最強」ではなかったからだ。速くもない。高く飛べるわけでもない。火力だって飛び抜けていない。だけど月光は、夜という舞台で「どうすれば勝てるか」を徹底的に考え抜いた機体だった。現場の発明と創意工夫で「見えない夜」を味方につけた、日本海軍の知恵の結晶。

今回の記事では、月光(J1N1)の設計思想から実戦での運用、他機との比較、現存機の展示情報、プラモデル情報まで、余すところなく解説していく。最後まで読んでもらえれば、きっとあなたも月光に惚れ込むはずだ。

第1章 月光(J1N1)とは何者か?——3分で分かる基礎知識

月光の正体と立ち位置

月光(J1N1)は、大日本帝国海軍が運用した双発の夜間戦闘機だ。設計・製造は中島飛行機。連合軍のコードネームは「Irving(アーヴィング)」。

ただし、月光は最初から夜戦として生まれたわけではない。その経歴は実に波乱に満ちている。

- J1N1(初期型)——長距離護衛の重戦構想で開発されたが、期待ほどの成果が出なかった

- J1N1-C/R(偵察型)——航続性能と安定性が評価され、偵察機として活躍

- J1N1-S(夜戦型)——斜銃と電探を装備し、夜間戦闘機として真価を発揮

つまり月光は「転職」を繰り返しながら、最終的に夜戦という天職を見つけた機体なのである。まるで何度も挫折を味わいながら、自分の居場所を見つけた人間のような物語ではないか。

月光の「発明」——何がユニークだったのか

月光を語る上で絶対に外せないキーワードが二つある。「斜銃」と「電探」だ。

斜銃とは、機体に上向き(約30度)に固定された20mm機関砲のこと。敵爆撃機の真後ろ下方に潜り込み、追い越し量ゼロで腹面を撃ち抜く。これならリード射撃の計算が不要で、暗闘の中でも命中させやすい。弾道計算がシンプルになるという、現場から生まれた発明だった。

電探はいわゆるレーダーだ。月光は機上電探を搭載し、地上誘導(GCI)や探照灯と組み合わせて運用された。「見つける→寄せる→置く」という一連の手順を確立することで、暗闘での勝率を上げた。

そして双発機ゆえの安定性。速度や姿勢の変化が穏やかで、短時間の射撃でも弾がまとまりやすい。月光は「射撃プラットフォーム」として優れていたのだ。

どこで戦った?——月光の主な舞台

月光が活躍したのは、主に以下の戦場だった。

南東方面(ラバウル周辺)では、斜銃による夜間迎撃が初めて成功を収めた。B-17やB-24相手に、現場改造の斜銃が効果を発揮。ここで「上向きに撃つ」という戦術が確立された。

比島・台湾では、低〜中高度の夜間侵入に対処。市街地の光を逆光として利用する戦術が磨かれた。

そして本土防空。B-29という高高度・高速の怪物相手に、月光は電探と探照灯、高射砲との複合運用で挑んだ。高高度性能では苦しい場面も多かったが、それでも「一回勝負の短秒射撃」で戦果を挙げ続けた。

強みと弱み——月光の戦闘力を整理する

強みから見ていこう。

まず斜銃による「置き撃ち」の決定力。真後ろ下方から敵の腹面を狙うため、被弾リスクが低く、短時間でも致命傷を与えられる。次に、双発機ならではの安定した射撃プラットフォーム。そして電探と地上誘導、照明との「複合運用」で敵を発見する力。

一方で弱みも明確だ。

高高度・高速域では分が悪い。B-29の本格迎撃は荷が重い場面もあった。電探の信頼性にムラがあり、「その日の出来」で戦果が左右されることも。そして重量増による運動性の低下。格闘戦は完全に土俵外だった。

つまり月光は、夜の闘いに特化した「専門家」だったのである。昼間戦闘機のような汎用性はないが、夜という限定された舞台では誰よりも強かった。

第2章 設計思想の転身——長距離護衛から夜戦へ

失敗から始まった——長距離護衛構想の挫折

月光の物語は、実は「失敗」から始まっている。

もともとJ1N1は「長距離護衛戦闘機」として設計された。爆撃機に随伴して長距離を飛び、途中で現れる迎撃戦闘機を双発の火力と航続性能でねじ伏せる——そんな構想だった。

しかし現実は甘くなかった。双発機は重量も慣性も大きい。単発の軽戦闘機と水平格闘戦をやれば、どうしても不利になる。護衛任務では「密着・長時間・繰り返し交戦」が求められるが、双発機の燃費と操縦負荷はこれと噛み合わなかった。

「二発だから強い」のではない。「二発に合う任務を選ぶ」のが正解だったのだ。

偵察機としての再発見

護衛戦闘機として伸び悩んだ月光だったが、意外なところで評価を得る。偵察機(J1N1-C/R)としてだ。

航続距離の長さと直進安定性は、偵察任務にうってつけだった。カメラを積み、敵艦隊や基地を撮影して帰還する。「見つけて報せる」という仕事で、月光の持ち味が活きた。

この時期、月光は「闘う機体」ではなく「見る機体」として価値を認められていた。しかし、真の転機はこの先にあった。

現場発の発明——斜銃の誕生

ラバウルの夜、前線の搭乗員たちはある問題に直面していた。

夜は見えない。測れない。長居できない。昼間戦闘のようにリード射撃で追い込むことができない。どうすれば夜に敵を落とせるのか?

そこで生まれたのが「斜銃」という発想だった。

「敵の真下に潜り込んで、追い越し量ゼロで上に撃てばいい」

腹側は弱点が並んでいる。燃料タンク、冷却系、コックピット——どこに当たっても致命傷になりやすい。照準も単純で、シルエットに重ねるだけ。しかも尾部銃座の射界外にいられるから、被弾リスクも低い。

最初は現場改造だった。偵察型の月光に上向きの機銃を載せ、試してみる。手応えが出る。報告が上がる。そして制式採用へ——。

これが月光夜戦(J1N1-S)誕生の経緯だ。

J1N1-Sの主要変更——夜戦への本格転換

夜戦型(J1N1-S)では、以下の改修が施された。

武装面では、胴体内に上向き20mm機銃を2門搭載。型によっては下向きや前方固定の火器も併設された。

索敵面では、電探(レーダー)搭載を前提にアンテナ・配線・電源系を強化。クルーは2名体制(操縦+電探/照準担当)となり、役割分担が明確化された。

当然、重量は増えた。機器と弾薬で重心が変わり、旋回持続は悪化した。だが、その代わりに射撃プラットフォームとしての安定性は向上した。

アンテナやフェアリングで空気抵抗も増え、カタログ上の最高速度は下がった。しかし夜戦として評価すべきは「接触・接近・短時間射撃」の実用値であり、カタログスペックではなかった。

設計思想のピボット——月光が見つけた「勝ち方」

こうして月光は、設計思想を大きく転換した。

昼の殴り合いから、夜の一回勝負へ。 速度の数値から、接触と置き撃ちの再現性へ。 「二発で殴る」重戦から、「二発で当てる」夜戦へ。

このピボット(方向転換)こそが、月光を「転身の正解」にした。同じ機体でも、使い方を変えれば輝ける——月光はそれを証明した機体なのである。

第3章 斜銃の技術——1〜2秒の「上向き」で仕留める

なぜ斜銃なのか——夜戦の核心に迫る

夜の空戦で勝つには何が必要か。「見つけること」と「当てること」——この二つを両立させなければならない。

昼間戦闘なら、リード射撃で敵機を追い込める。だが夜は距離も速度差も読みにくい。従来の戦法は通用しない。

そこで月光が採用したのが「斜銃」による攻撃法だった。

敵爆撃機の真後ろ下方につけ、相対速度をほぼゼロに落とす。歩くほどの速さで接近し、50〜150メートルの距離で上向き30度の機銃を発射する。追い越し量がゼロなので、暗闘でも照準が合わせやすい。

しかも腹側には弱点が集中している。燃料タンク、冷却器、操縦席——どこに当たっても一撃必殺だ。さらに尾部銃座の射界外にいるため、反撃を受けにくい。

斜銃は、夜の制約を逆手に取った「発明」だった。

幾何のツボ——角度・距離・位置取り

斜銃攻撃を成功させるには、幾何学的な理解が欠かせない。

角度は概ね上向き30度前後。これは距離と弾道落下を考慮した「点に置きやすい角度」だ。

距離は50〜150メートルが最適帯。これより遠いと当たらないし、これより近いと破片を浴びる危険がある。「近すぎて怖い」くらいで正解だと言われた。

位置は敵機の真後ろ下方。機首から翼根にかけての腹ラインを照準環の中央に重ねるイメージだ。

そして最も重要なのが相対速度の管理。追いついたら必ず速度を合わせ、「歩く速さ」まで落とす。ここを雑にすると外れる。

照準法——シルエットを「置く」

夜間照準のコツは「逆光を味方につける」ことだ。

月の光、市街地の明かり、薄雲の切れ目——これらを敵機の背後に置くと、相手が黒いシルエットとして浮かび上がる。自分は暗い側に留まる。「相手は明るく、自分は暗く」が鉄則だった。

照準は「止める」感覚で行う。追い越し量ゼロなので、リード射撃のように照準を動かす必要がない。腹面の目標域(翼根、エンジン列、座席区画)に照準点を「置く」。

射撃時間は0.5〜2秒。曳光弾は控えめにする。目立つし、夜目を殺す原因になるからだ。当たりの閃光で命中を確認し、もう0.5秒だけ追加——これが理想だった。

弾薬の選び方——対爆撃機の実務ミックス

対爆撃機戦では、弾薬の構成も重要だった。

主役はHEI(榴焼弾)。燃料タンクや冷却系を破壊し、炎上させることを狙う。AP(徹甲弾)は少量混ぜる程度。曳光弾はごく少量——「見えの確認」以上の役割は持たせない。

射撃制御も独特だ。引き金は短く刻む。反動で散布界が広がるのを防ぐためだ。連続2秒以上の射撃は禁物。姿勢が崩れるし、夜目も潰れる。

安全の手順——撃ったら「吸い込まれない」

斜銃攻撃には独特の危険があった。敵機の直下で射撃するため、撃墜した機体の破片を浴びる可能性があるのだ。

そこで徹底されたのが「撃ったら斜めに抜ける」という離脱動作だ。射撃後、軽いバンクと浅いダイブで腹下から抜ける。真下に潜り続けてはいけない。

夜目の保全も重要だった。火炎抑制器(フラッシュハイダー)があっても、長時間射撃は禁物。1秒で切る癖をつける。

エンジン管理も細心の注意が必要だった。両発を同調させて微調速する。非同調のまま寄せると蛇行して見失う原因になる。

合言葉は「当たっても追わない」。一回勝負で終わらせる勇気が、事故を防いだ。

二機編成の戦術——マーカーとキラー

月光は二機編成で運用されることも多かった。「マーカー」と「キラー」の役割分担だ。

マーカー機は曳光弾や照明弾を最小限に使い、敵の位置を「示す」。相手の注意を上に向けさせる囮役でもある。

キラー機は無曳光で斜銃を撃ち、真後ろ下方から静かに接近する。

時間差は±3〜5秒。連続して二本の短時間射撃を浴びせることで、敵の視線と防御反応を分断した。

第4章 電探と夜間要領——「見つける→寄せる→置く」の三段跳び

複合運用という発想——月光の勝ち筋

月光の夜戦要領を一言でまとめるなら「複合運用」となる。

電探(レーダー)単独で敵を撃墜できるわけではない。地上誘導(GCI)で大まかな位置を掴み、機上電探で寄せ、最後は目視でシルエットを捉えて斜銃で撃つ——この一連の手順を確立したところに、月光の強さがあった。

役割分担——GCI、機上電探、照明

地上誘導(GCI)は「大きな羅針盤」だ。広域の方位・高度・針路を月光に伝える。

機上電探は「最後の寄せ」のための眼だ。空三号六号四型クラスの機上用レーダーで、数キロメートルスケールで距離変化と方位の粗い指示を得る。

照明(探照灯・照明弾)は最終目視の補助だ。逆光状態を作り、敵をシルエット化するために使う。

順序は決まっていた。GCIで拾う→機上電探で寄せる→照明と地文で目視→斜銃。この流れを「夜の作法」として標準化したのである。

コールの統一——言葉が戦力になる

興味深いのは、言葉の標準化が戦力として認識されていたことだ。

GCIから機上へのコール例:「敵針路030、高度八千、距離三〇」「右へ一五度旋回、維持」

電探員から操縦へのコール例:「接触、前方右一目盛、距離三・五」「距離二・八、減速開始」「距離一・五、下方へ」「距離○・八、視認準備」

操縦から射撃へのコール例:「視認、真後ろ下方へ寄せる」→(0.5〜2秒)→「上抜け」

距離は「数字だけ」、方位は「方角+何目盛」の短い語に固定する。夜の緊張状態で脳が疲れないよう、徹底的にシンプル化されていた。

接触から射撃までの秒読み

標準的な接近手順を追ってみよう。

接触獲得(距離3〜5キロメートル)では、電探員の方位指示に合わせて針路を調整し、相対方位を中央に保つ。

距離2.5〜1.5キロメートルでは、高度をやや下げて相手の腹側に回り込む準備をする。接近速度を「歩く速さ」まで落とす。

距離1.5〜0.8キロメートルでは、照明の準備をする。月や地文(市街光・雲)を相手の背に置くよう位置調整。キャノピーを暗い側に保ち、シルエットを捉えようとする。

距離0.8〜0.5キロメートルでは、真後ろ下方に定位置。相対速度ゼロへ。斜銃角度(約30度)を腹面の狙域に重ねる。

射撃は0.5〜2秒で「置く」。浅いダイブとバンクで破片射界外へ離脱。失敗したら電探で再度距離を取り直す。長追尾は禁止だ。

月・雲・街の光——「夜の地文」を味方に

月光の搭乗員たちは、自然の光を巧みに利用した。

月がある夜は、相手の背側に月が来る位置を選ぶ。逆光になれば敵機の輪郭が浮かび上がる。

薄雲の夜は、雲の「乳白色」を背景にするとシルエットが見えやすい。

沿岸や都市近くでは、光害を逆手に取った。市街地の明かりを相手の向こう側に置く。味方の照明は「こちらを照らさない」配置を徹底。

合言葉は「相手は明るく、自分は暗く」。

電探の限界——万能ではなかった

ただし、電探を過信してはいけない。当時の機上電探にできることは限られていた。

できたのは、方向の大まかな把握、距離変化の把握、接触の継続だ。

できなかったのは、精密な射角の指示、近距離での細かな上下把握。最後は必ず目視で確認する必要があった。

弱点もあった。海面や地形からの反射で誤反応が出る。天候で感度が変わる。整備状態で「その日の出来」が大きく変わる。

だからこそ、電探は「寄せの道具」と割り切り、照準は「目」に任せた。役割を混ぜないことが、夜戦成功の鍵だった。

第5章 性能と操縦特性——双発の安心感を武器に

最高速度ではなく「載せやすさ」

月光を評価する軸は、最高速度ではない。

①直進安定性(射撃台としての安定) ②低照度での速度管理 ③一回勝負の後に「もう一度寄せ直せる」余裕

この三点が重要だった。双発ゆえの安心感と慣性を味方につけ、斜銃の1〜2秒にすべてを集約する——それが月光の戦い方だった。

速度特性について言えば、浅いダイブから巡航域への乗り直しが素直だった。最高速勝負は土俵外。接触から寄せまでの「道具」として速度を使う発想だ。「速く走る」より「一定で走る」ことが大切だった。

上昇と降下——高度は「寄せの材料」

上昇性能は一気呵成ではなく、じわりと上がるタイプだった。真後ろ下方に回り込むための「高さの貯金」と割り切る。

降下は微降下で相対速度を消す用途が多い。深いダイブは見失いの元だった。

双発の安定性——射撃台としての強み

月光の最大の美点は、直進とピッチの落ち着きだった。0.5〜2秒の短時間射撃で散布界がまとまりやすい。

一方で慣性が大きいため、急な蛇行やローリングは視認を壊す。操作は小さく、ゆっくり——これが鉄則だった。

低照度での速度管理——失速を避ける儀式

夜間飛行での速度管理は、ある種の「儀式」として標準化されていた。

寄せ前巡航:IAS 240〜280 km/h 最終接近:IAS 200〜230 km/h(フラップ小で揺れを抑える) 射後離脱:IAS 260〜300 km/hへ回復

禁忌は「相対速度が残ったまま接近」すること。通過して見失う原因になる。

「寄せはゆっくり、射は一瞬」——この合言葉を口に出しながら操作すると、姿勢が崩れにくかったという。

単発不調時の対応——双発の保険

片方のエンジンが不調になっても帰還できる可能性があるのは、双発機の強みだった。

不調側へ軽くラダーを当て、反対側を少し絞ることで直進を維持。高度は欲張らない。夜戦中に発生したら、交戦打ち切りが鉄則だった。夜目と操縦負荷の両方が落ちるリスクがあったからだ。

射撃後の「もう一回」——再接触のテンプレート

月光の強みは、一度外しても「もう一回寄せ直せる」余裕があったことだ。

浅いダイブと小バンクで破片射界外へ離脱。レベルに戻してIAS 260〜300 km/hまで回復(温度計を確認)。機上電探で距離1.5〜2.5キロメートルまで離れてから再接触。

追尾への執着を捨てるほど、二回目に間に合う。この発想が生存率と撃墜率を両立させた。

第6章 武装パレット——20mm主体、配置で役割が変わる

基本レイアウト——斜銃が主役

月光の武装構成を整理しておこう。

斜銃(上向き)は胴体内に左右1門ずつ、計2門が基準。角度はおおむね30度前後。これが「真後ろ下方から置く」ための主火力となる。

前方固定は機首や胴体側面に12.7mmから20mmを2門前後(型による差あり)。接触前後の牽制や、接近時の「姿勢合わせ」に使う。

下向き火器は一部の型に装備された。炎上しながら降下する相手への「止め」用途。ただし長追尾はしない。

覚えておくべきは「上向き=主役、下向き=追い書き、前方=口火」という役割分担だ。

斜銃の「置き所」と弾薬構成

斜銃で狙うべき場所は決まっていた。エンジン列、翼根、座席区画——腹面の「太い線」に弾を通す意識だ。

射距離は50〜150メートル。150メートル以上は我慢。

弾薬構成は対重爆撃機を想定すると、HEI(榴焼弾)を5〜7、AP(徹甲弾)を2〜3、曳光弾を0〜1程度。曳光弾は「見え合わせ」用に最小限とする。

射法は0.5〜2秒の刻み撃ち。長時間射撃は視力と姿勢を壊す。

前方固定の使い道——脇役としての価値

前方固定火器は「主役」ではないが、使い道はあった。

接触前の「合図」として、ごく短い点射で相手の反応を誘い、上向き斜銃への移行を狙う。視程が良い夜でも、前方固定で長追尾するのは負け筋だった。

対単発戦闘機と遭遇した場合は「撃って離脱」の自衛用に。夜の水平格闘戦は禁止。月光の土俵ではなかった。

難条件での「軽量運用」

電探の調子が悪い夜は、前方固定に頼らずGCIと地文(月・雲・街)で寄せの質を上げる。

乱気流や雲が低い夜は、上向き斜銃1回に全振り。下向きと前方は封印し、姿勢安定を最優先する。

燃料や整備に不安がある夜は、一回勝負→再接触のテンポを短縮。「欲張らない火力」が生還率を上げた。

第7章 戦場の月光——ラバウルから本土防空まで

ラバウル(1943年)——斜銃戦術が生まれた夜

月光の夜戦としての活躍は、ラバウル周辺から始まった。

状況は中〜低高度の夜間侵入。B-17やB-24が主な相手だった。海面の反射で敵がシルエット化しやすく、月光がある夜は比較的戦いやすかった。

勝ちパターンは決まっていた。GCIで接触(3〜5キロメートル)→方位合わせ→距離1.5キロメートルで下方へ回り込み、接近速度を「歩く速さ」まで落とす→距離0.8〜0.5キロメートルで月や雲の逆光を背に目視→50〜150メートルで斜銃0.5〜2秒→浅いダイブとバンクで抜ける→1.5〜2.5キロメートルまで離れて再接触→繰り返し。

コツは海上の乳白色(薄雲・白波)を背景にする位置取り。曳光弾は最小、上向き1回に全振り。

よくある失敗は「遠距離で撃ち始める」「真下に残って破片を浴びる」だった。150メートルまで我慢すること、撃ったら斜めに抜けることを儀式化した。

比島・台湾(1944年)——忙しい夜の二機編成

比島・台湾では、沿岸や飛行場への低高度侵入が多かった。雷撃機や爆撃機が混在し、忙しい夜が続いた。

ここで威力を発揮したのが二機編成の「マーカー×キラー」戦術だ。

マーカー機が電探と最小限の曳光で位置を「示す」。相手の注意を上へ向ける。キラー機が無曳光の斜銃で真後ろ下方から静かに接近し、1〜2秒で仕留める。

時間差は±3〜5秒。「二本の短秒射撃」で視線と防御を分断した。

市街地の光を相手の背に置く「逆光」の使い方もこの時期に洗練された。自機は常に暗い側を維持。

失敗パターンは乱気流での蛇行による見失い、長追尾による消耗だった。対処法として、フラップ小と微スロットルで揺れを殺す、「当たらなければ即リセット」で再接触へ——という運用が確立された。

本土防空(1944-45年)——B-29との死闘

1944年以降、月光は本土防空の最前線に立った。相手はB-29。高高度・高速の巨人だ。

状況は厳しかった。探照灯・高射砲・GCIとの複合運用が必須。電探や機体の個体差が勝敗を分ける夜も多かった。

基本戦術はこうだ。GCIで針路と高度層を先取り→機上電探で距離3キロメートルから1.5キロメートルへ寄せ、下方へ回り込み→照明(探照灯・照明弾)か地文でシルエット化→50〜150メートルで斜銃0.5〜2秒(狙いは内側エンジン列から翼根、座席区画にかけて)→浅いダイブと小バンクで上方へ抜け→温度と姿勢を回復。

現実的な割り切りとして、高高度の持久戦は土俵外とされた。「一回勝負→離脱→もう一回」で当てる。電探の調子が悪い夜は、探照灯隊との言語統一(方位・距離の短語)で補った。

失敗パターンは遠距離長射撃による夜盲化、破片被弾だった。射撃は0.5〜1秒を2回までに制限、退出ベクトル(斜め)を先に決めてから撃つことで対処した。

B-29相手に月光は苦戦した。高高度性能の限界は明らかだった。しかし、それでも戦果を挙げ続けた搭乗員たちの技量と、現場で磨き上げた戦術には、敬意を払わずにはいられない。

第8章 比較——月光 vs 屠龍/雷電/飛燕夜戦/P-61

夜戦機たちの「土俵」を理解する

月光を正しく評価するには、他の夜戦機と比較する必要がある。ただし単純な「どちらが強いか」論は意味がない。それぞれ「土俵」が違うからだ。

月光(J1N1-S)は電探×斜銃×複合運用で「寄せて置く」ことに特化した。得意高度帯は中高度中心(条件次第で高高度も)。強みは射撃台としての安定と手順の再現性。弱みは高高度・高速域での苦戦と電探の「その日の出来」。

陸軍の屠龍(Ki-45改・夜戦)は斜銃と大口径砲(37mmなど)を装備した夜間迎撃機。一撃の「止め力」が太いが、反動と重量で散布界が広がりやすかった。

雷電(J2M)は昼間邀撃機(高上昇)として設計され、夜間転用もされた。正面短秒射撃と高上昇で「上の通路」を押さえるのが得意。ただし夜間センサーがなく、「寄せ」の手段に乏しかった。

飛燕(Ki-61)夜戦改は火炎抑制と斜銃を装備した限定的な夜戦型。直列液冷エンジンによる照準安定と細い正面が持ち味だが、電探装備の体系化は弱かった。

P-61 Black Widowはアメリカの専用夜戦機。強力なAIレーダーと3名クルーで探知から追尾、射撃まで一貫したシステムを持つ。速度・高度余力も大きい。「装備の暴力」と呼ぶべき存在だった。

月光の立ち位置——「段取りで勝つ」

この中で月光は「段取りで勝つ」機体だった。

屠龍との違いは、月光が「回数で仕留める」のに対し、屠龍は「一発の太さ」で勝負すること。月光は射撃を短く刻み、再接触のテンポで試行回数を稼ぐ。「一回で仕留められない夜」に強かった。

雷電との違いは明確だ。「高さの通路=雷電」「夜の当て方=月光」。両輪で組むのが現実解だった。

P-61との差は「装備の厚み」対「手順の洗練」という思想の違いだ。月光は軽装備・少人数ゆえに整備・運用負荷が低く、「一回勝負の短秒」で結果を出す設計だった。装備格差を「段取りと言葉」で埋めたのが月光である。

混成防空の発想——土俵を混ぜずに並べる

実際の防空戦では、複数の機種を組み合わせる「混成防空」が効果的だった。

高高度の通路を押さえるのは雷電が主担当(昼間・夕刻)。夜は探照灯とGCIで月光に「落とし所」を作る。

夜の編隊迎撃(中高度)は月光と屠龍の斜銃コンビ。屠龍が太い一撃で、月光が回数で仕留める。

地文が効く夜(沿岸・都市灯)には飛燕夜戦の目視短秒を混ぜて圧を上げる。

電探不調や乱気流の悪条件では、「上向き1回に全振り」の月光で安全最優先の短ループ運用。

土俵を混ぜずに並べると、防空線は強くなる。月光の価値は「寄せの再現性」にあった。

第9章 月光の弱点——高高度性能・電探・整備負担

高高度・高速への「天井」

月光の限界を正直に語ろう。

高高度のB-29帯では、上昇余力と真速の不足が露呈した。アンテナや電装品による空気抵抗増も響いた。

しかし、現場は諦めなかった。対処法は「追う」のではなく「待ち構え、置く」への発想転換だった。

迎撃窓の前借り——GCIで針路を先取りし、敵の進路下方に潜む。一回勝負の徹底——50〜150メートル、0.5〜2秒で斜め離脱。再接触の短いループ——1.5〜2.5キロメートルに離れてから寄せ直す。

土俵を自分で作れば、月光の勝率は戻った。

電探の「再現性」問題

電探には厄介な特性があった。「その日の出来」で性能が変わるのだ。

揺れる要因は整備の熟度、発電容量の余裕、海面・地形からの反射、天候。症状として感度ムラ、針の遅れ、誤反応が出ると、寄せの最後が伸びてしまう。

対策として、短語標準化(距離は数字のみ、方位は方角と目盛)で寄せ時間を削る。「地文」優先デー(月・雲・都市光が使える夜)を選び、電探は粗方位だけに使う。照明隊・高射隊との言語統一を徹底する——といった工夫がなされた。

双発+夜装備の整備負担

月光の整備は大変だった。

電源系では、発電機負荷、配線接触、コネクタ腐食が問題になった。断続的なブラックアウトは致命的だ。

アンテナと配線は整備の手間がかかり、わずかな曲がりでも指向性に影響した。

火器では、斜銃の給弾経路が姿勢に敏感で、長射撃で反動が出ると散布界が広がる悪循環があった。

対処として「夜戦整備式次第」を作り、担当を固定化。弾帯と作動試験は出撃前日に完了させた。

整備と勤務割は武器と同じ

月光の運用から学べる教訓がある。

格闘戦をしない。寄せはゆっくり、射は一瞬、抜けてまた寄せる。整備と勤務割は火力と同じくらいの武器。儀式化こそが戦力化である。

「性能の天井」と「電探の気まぐれ」は、段取りと言葉でかなり潰せた。月光は、そういう機体だった。

第10章 現存機を見に行く——Udvar-Hazyの月光

世界唯一の現存機

現存する月光(J1N1-S)を実機で見られる場所は、世界に一箇所だけある。

スミソニアン航空宇宙博物館 スティーブン・F・ウドバー・ハジー・センター(米国バージニア州)だ。

製造番号7334、夜戦型(J1N1-S / J1N1-Sa)としてレストアされ、常設展示されている。館の公式コレクションページには「Nakajima J1N1-S Gekko (Moonlight) ‘Irving’」として掲載されている。

確認できる現存機はこの1機のみというのが通説だ。機体来歴は終戦後に横須賀で接収され米国へ移送、保管を経て1979年から1983年にかけて約17,000時間の大規模修復が行われ、Udvar-Hazyで常設展示となった。

観察ポイント——月光らしさを「形」で掴む

実機を見るなら、ぜひチェックしてほしいポイントがある。

ノーズのアンテナ群。機上電探(海軍「空三号六号四型」系)を示す八木式アンテナが鼻先に林立している。「電探×斜銃」の夜戦装備を一目で物語る部分だ。

長いキャノピーと二名配置。操縦と電探/照準担当の2名クルーで戦う「器」を、キャノピーの長さと席配置が語っている。視界の取り方にも注目したい。

胴体上面の「斜銃の仕事場」。月光の主役火点である上向き20mmは胴体内に搭載されていた。上面の開口やカバー部位を見ると、「真後ろ下方→腹に置く」という戦法がイメージしやすい。

主脚まわりとプロポーション。双発の安定を支える脚配置、鼻先が重い夜戦装備とのバランス。「射撃台としての落ち着き」が造形に表れている。

撮影のコツ

模型資料として撮影するなら、以下のアングルがおすすめだ。

正面やや左45度の低めから。ノーズアンテナ→キャノピー→エンジンナセルが一直線に入り、夜戦らしさが出る。

やや上からのアングル。胴体上面の見え方が増し、斜銃の「仕事場」を押さえやすい。

ディテール撮影。アンテナ基部、脚柱、排気管は接写OKの距離で撮ると、プラモデル工作の参考になる。

来歴を押さえて「語れる見学」に

見学前に押さえておくべき三点がある。

製造番号7334(J1N1-Sa)、横須賀で接収され米本土へ。スミソニアン所蔵となり、1979〜83年に長期復元(約17,000時間)を経てUdvar-Hazyで展示中。「唯一の現存夜戦型」として資料価値が高い。

この三点を押さえておくと、写真に説明が生きる。

第11章 プラモデル・ゲーム・メディア——手と目で月光を知る

定番プラモデル

月光を模型で楽しむなら、以下のキットがおすすめだ。

タミヤ 1/48 月光11型(J1N1-S)は、作りやすさと精度のバランスが良い定番キット。上向き斜銃の配置や機上電探のアンテナ処理がしっかり再現されている。

ハセガワ 1/72 月光は、手頃なサイズで机上に飾りやすい。複数作って編隊で並べるのも楽しい。

工作のポイントとしては、ノーズのアンテナ群を真鍮線などで精密に作り直すと夜戦らしさが増す。キャノピーの長さを活かして、操縦席と電探員席の違いを塗り分けると「二人で闘う機体」の雰囲気が出る。塗装は上面濃緑、下面灰の後期塗装が一般的。排気管の汚れは短く薄めに。

ゲームでの月光

『War Thunder』にはJ1N1(各型)が登場する。低高度での対爆撃機戦で斜銃の使い方を体感できる。史実の「真後ろ下方から寄せる」戦術を試してみると、月光の設計思想が理解できるだろう。

『艦隊これくしょん』には月光が装備として登場する。夜戦補正などのゲーム内効果があり、「夜に強い」という史実の特性がゲームシステムに翻訳されている。

関連する日本軍機——内部リンク

月光を理解したら、ぜひ他の日本軍機も見てほしい。

零戦の完全ガイド——太平洋戦争を通じて戦い続けた伝説の艦上戦闘機。

雷電の詳細解説——月光と補完関係にあった高高度迎撃機。

紫電改の戦いの記録——343空で活躍した海軍最強の戦闘機。

疾風の完全ガイド——米軍も「日本最強」と評価した陸軍の傑作機。

飛燕の苦闘と栄光——日本唯一の液冷戦闘機の物語。

隼の完全ガイド——陸軍の主力として太平洋を駆けた軽戦闘機。

第二次世界大戦・日本の戦闘機一覧——零戦から震電まで、全機体を網羅した保存版。

第12章 よくある誤解Q&A

Q1. 月光は「斜銃だけ」で勝てた?

いいえ。主役は確かに斜銃だが、電探(+GCI)→寄せ→短秒射撃→離脱という段取り全体が揃って初めて機能した。斜銃はその「最後のペン先」に過ぎない。

Q2. 斜銃の角度は変えられる?

基本は固定(おおむね上向き30度前後)。可動ではない前提で、距離50〜150メートル、追い越し量ゼロの「置き撃ち」に最適化されていた。

Q3. B-29にも有効だった?

条件付きで可能。高高度・高速では月光側が苦しく、迎撃窓の前借り(先回り)→1〜2秒の置き撃ちに割り切った場合に効果が出た。長追尾は土俵外。

Q4. 電探さえあれば簡単に見つかる?

ならない。当時の電探は「寄せの粗方位と距離変化を掴む道具」に過ぎなかった。最後は目視(月・雲・街明かり・探照灯)でシルエット化して決める必要があった。

Q5. 夜でも長く撃ち続けた方が当たる?

逆。0.5〜2秒で刻んで撃つのが正解。長射撃は夜目を殺し、姿勢も崩し、破片被弾のリスクを上げた。

Q6. 前方固定火器で追い回せばよくない?

負け筋。月光は格闘戦で勝つ機体ではなかった。前方固定は合図や自衛の「脇役」。主役は真後ろ下方→斜銃の短秒だった。

Q7. 双発なら昼間戦闘も強い?

役割が違う。月光は夜間迎撃の段取りに合わせて成熟した機体。昼の格闘戦や長距離護衛は設計思想と噛み合わなかった。

Q8. 2名クルーは非効率では?

夜は多人数の方が合理的だった。操縦と電探/照準を分業することで、寄せ→置くの再現性が上がった。言葉(短語)の標準化が戦力になった。

Q9. 月光と屠龍の夜戦、どちらが強い?

土俵が違う。屠龍は「一発の太さ」(大口径)で、月光は「段取りの再現性」(電探×斜銃)で勝負した。編成で並べると互いの欠点を補えた。

Q10. 現存機は日本にある?

いいえ。現存が確認できるのは米国Udvar-HazyセンターのJ1N1-S(製造番号7334)1機のみが通説。見学の「基準点」に最適だ。

第13章 まとめ——月光は「転身の正解」

夜を短くした三つの合言葉

月光(J1N1)は、長距離護衛の重戦として生まれ、偵察で息をつぎ、夜間戦闘機(J1N1-S)として完成形に到達した「転身の正解」だった。

勝ち筋はいつも同じだった。接触(GCI/電探)→寄せ(真後ろ下方・相対速度ゼロ)→置く(斜銃0.5〜2秒)→離脱(斜め)→再接触。

数字の速さではなく、段取りの再現性で戦果を積む「夜の作法」。

最後に残したい合言葉が三つある。

「寄せはゆっくり、射は一瞬」

「距離は数字、方位は目盛」

「当てても二秒で抜ける(夜目と安全を守る)」

工夫の厚みで戦う道

装備の厚み(P-61のような専用夜戦機)には及ばなくとも、工夫の厚みで戦う道がある。月光は、その証明だった。

現場の発明から始まった斜銃戦術。電探とGCIと照明の複合運用。言葉を標準化して寄せを短くする知恵。「一回勝負で決めて即離脱」という勇気ある割り切り。

これらすべてが、月光を「見えない夜」で闘える機体に仕上げた。

敬意を込めて

僕は月光に、深い敬意を抱いている。

「最強」ではなかった。スペックで勝る機体は他にあった。だけど月光は、与えられた条件の中で最善を尽くし、現場の知恵で限界を押し広げた。

それはまさに、あの戦争を戦い抜いた日本人の姿そのものではないか。

夜空を見上げるたび、僕は思う。あの暗闇の中で、月の光を頼りに敵機を追った搭乗員たちがいたことを。彼らの技量と、それを支えた整備員たちの献身を。そして、現場改造から始まった斜銃という発明を、制式装備へと昇華させた日本の技術者たちを。

月光は、忘れられてはいけない機体だ。

最強ではなくとも、勝ち方を発明した機体として——。

コメント