1. はじめに──「桜花」という名に込められた祈り

1945年3月21日、沖縄へ向かう米機動部隊の上空。

突然、雲間から一直線に降下してくる小さな機影があった。

米軍パイロットは最初、それが何なのか理解できなかった。あまりにも速い。従来の日本機とは明らかに異なる軌道。迎撃しようとしたときには、すでに味方艦艇の近くまで迫っていた。

それが、桜花(おうか)だった。

日本海軍が開発した、世界初にして唯一の実戦投入された有人ロケット推進特攻機。1.2トンの爆薬を搭載し、最高時速650km以上で敵艦に突入する。一度発進すれば、帰還は最初から想定されていない。

米軍は、この兵器を「BAKA」と呼んだ。日本語の「馬鹿」をそのまま使ったコードネームだ。

確かに、合理性だけで見れば、桜花は「愚かな兵器」だったのかもしれない。しかし、その「愚かさ」を選ばざるを得なかった状況があり、その機体に命を預けた若者たちがいた。

僕は、桜花を単純に「狂気の兵器」と断じることはできない。

なぜ桜花は生まれたのか。どのような構造で、どのように運用されたのか。そして、搭乗員たちは何を思い、出撃していったのか。

この記事では、桜花の開発経緯から構造、実戦記録、搭乗員の証言、そして現在の展示状況やプラモデル情報まで、できる限り詳しく解説していく。

読み終えたとき、君が「桜花とは何だったのか」について、自分なりの答えを持てるようになれば嬉しい。

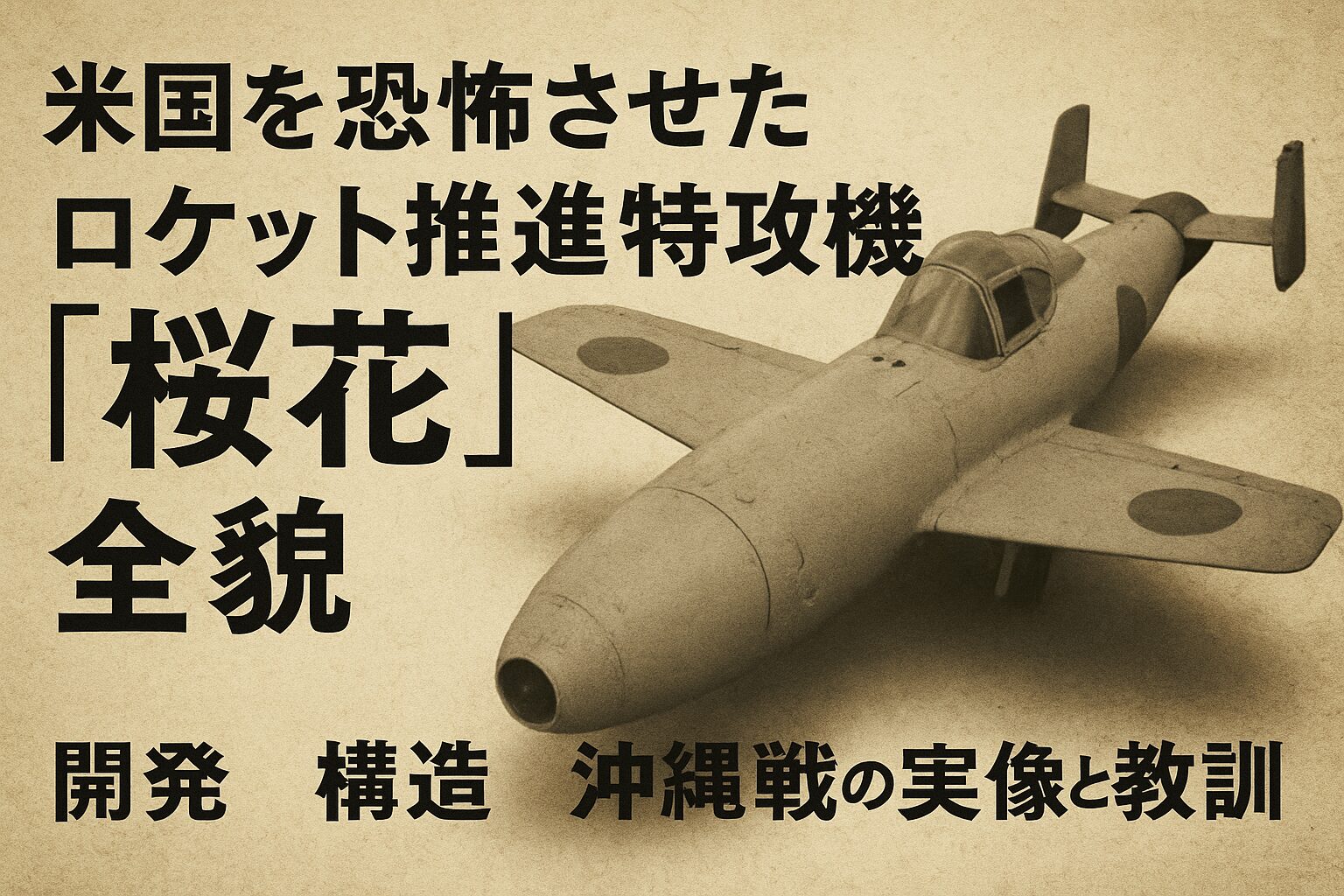

2. 桜花とは何か──基本スペックと機体概要

まず、桜花(MXY-7)の基本的な情報を整理しておこう。

2-1. 基本スペック

正式名称:海軍特別攻撃機「桜花」(MXY-7) 製造:空技廠(海軍航空技術廠)、日本飛行機株式会社など 全長:約6.07m 全幅:約5.12m 全高:約1.16m 自重:約440kg 全備重量:約2,140kg(11型の場合) エンジン:四式一号二〇型ロケットモーター×3基 推力:各267kg(合計約800kg) 最高速度:約650km/h以上(降下時は800km/h超とも) 航続距離:約37km(母機からの滑空距離含む) 武装:機首に1,200kg徹甲爆弾を内蔵 乗員:1名

2-2. 機体の特徴

桜花の最大の特徴は、その運用思想にある。

通常の航空機は「往復」を前提とする。離陸し、任務を遂行し、帰還する。しかし桜花は、最初から「片道」だけを想定して設計された。

エンジンではなくロケットモーターを搭載し、燃料は約10秒程度の噴射分しかない。母機(主に一式陸攻)の腹部に懸吊され、目標付近で切り離される。その後、パイロットは滑空しながら目標に接近し、最終段階でロケットを点火して加速、敵艦に体当たりする。

つまり、桜花は「航空機」というよりも、「人間が操縦するミサイル」に近い存在だった。

機体は木製と金属の複合構造で、軽量化と資材節約を両立。翼は短く、滑空性能よりも高速突入時の安定性を重視した設計になっている。

機首には1,200kgの爆薬が詰め込まれており、これは通常の航空爆弾をはるかに超える破壊力を持つ。直撃すれば、護衛空母クラスでも一撃で致命傷を与えられる威力だった。

3. 開発の経緯──なぜ「人間爆弾」は生まれたのか

3-1. 1944年、追い詰められた日本海軍

桜花の構想が具体化したのは、1944年の中頃だ。

この時期、日本海軍は絶望的な状況に追い込まれていた。

1944年6月のマリアナ沖海戦で、日本機動部隊は壊滅的な打撃を受ける。「マリアナの七面鳥撃ち」と米軍に嘲笑されたこの戦いで、日本海軍は艦載機の大半と熟練パイロットを失った。

詳しくはこちら:マリアナ沖海戦を徹底解説|「七面鳥撃ち」と呼ばれた日本機動部隊最後の決戦

続く10月のレイテ沖海戦では、連合艦隊の主力が事実上消滅。戦艦武蔵は撃沈され、空母4隻も失われた。

詳しくはこちら:レイテ沖海戦を徹底解説|史上最大の海戦で大日本帝国海軍が見せた”最後の輝き”と悲劇

もはや、正攻法では米軍に勝てない。それは誰の目にも明らかだった。

3-2. 特攻という「最後の手段」

このような状況下で、日本海軍は「特攻」という選択肢に傾斜していく。

1944年10月、フィリピンで神風特別攻撃隊が編成され、体当たり攻撃が本格化した。零戦に250kg爆弾を搭載し、パイロットもろとも敵艦に突入する。

特攻は、確かに一定の戦果を上げた。米軍の報告によれば、特攻機の命中率は通常攻撃の数倍に達したという。

しかし、問題があった。

零戦や艦爆の突入速度では、敵艦の対空砲火をすり抜けるのが難しい。接近中に撃墜されるケースが多く、「効率」を上げるには速度が足りなかった。

そこで浮上したのが、「ロケット推進による高速特攻機」という発想だった。

3-3. 大田正一少尉の提案

桜花の原案を考えたのは、海軍航空本部に所属していた大田正一特務少尉だとされている。

大田少尉は、「通常の航空機では迎撃される。ならば、迎撃不可能な速度で突入できる専用機を作るべきだ」と提案した。

ロケット推進で時速600km以上の高速突入を実現すれば、敵の対空砲火も戦闘機も追いつけない。そして、機体を極限まで簡素化すれば、量産も可能だ。

この提案は、追い詰められた海軍上層部に受け入れられた。

1944年8月、桜花の開発が正式に開始される。

3-4. 開発の実態──突貫工事で生まれた特攻機

桜花の開発は、空技廠(海軍航空技術廠)が主導した。

設計チームは、わずか数ヶ月で試作機を完成させる。通常なら数年かかる開発プロセスを、極限まで圧縮した突貫工事だった。

機体は木製を基本とし、金属は最小限に抑えた。これは、アルミニウムなどの戦略物資が不足していたためだ。

ロケットモーターは、四式一号二〇型を3基束ねる形式を採用。燃焼時間は短いが、瞬間的な加速には十分だった。

1944年10月、最初の無人滑空試験が実施される。

11月には有人試験飛行も行われ、母機からの分離・滑空・着陸(車輪なしの胴体着陸)に成功した。もちろん、この試験は「帰還を前提としない本番」とは異なり、ロケット不点火での滑空テストだった。

1945年3月、桜花は実戦投入される。開発開始からわずか7ヶ月という異例のスピードだった。

4. 桜花の構造──「人間が操縦するミサイル」の設計思想

4-1. 機体構造

桜花の機体は、大きく分けて以下の部分で構成されている。

機首部:1,200kg徹甲爆弾(弾頭)を内蔵。機体の約半分を占める 中央部:操縦席。パイロットが搭乗する極めて狭い空間 後部:ロケットモーター×3基と燃料タンク 主翼:短い直線翼。高速時の安定性を重視 尾翼:通常の水平・垂直尾翼を装備

機首に内蔵された爆薬は、九一式徹甲爆弾をベースにした専用設計。1,200kgという重量は、戦艦の装甲甲板を貫通できる威力を持つ。

詳しくはこちら:九七艦攻→天山→流星――「艦上爆撃機の限界」を超えろ:日本海軍・雷撃ドクトリンの進化

4-2. ロケットモーター

桜花のエンジンは、四式一号二〇型ロケットモーター。

固体燃料ロケットで、点火すると約8〜10秒間燃焼する。3基を同時または順次点火することで、滑空中の機体を一気に加速させる仕組みだ。

推力は1基あたり約267kg。3基合計で約800kg。これにより、時速650km以上の速度を実現した。降下角度によっては、800km/hを超えたという報告もある。

燃料が尽きても、その時点で得た運動エネルギーで目標まで突入できる設計だった。

4-3. 操縦装置

桜花の操縦席は、極めて簡素だった。

基本的な操縦桿、方向舵ペダル、高度計、速度計、そしてロケット点火スイッチ。それだけだ。

無線機は搭載されていない。一度母機から離れれば、パイロットは完全に孤独だった。

操縦席は狭く、身長170cm以上のパイロットは窮屈だったという。防弾装甲は一切なし。そもそも、帰還を想定していない機体に防弾など必要なかった。

4-4. 母機との関係

桜花は単独で離陸できない。母機の腹部に懸吊され、目標付近まで運ばれる必要があった。

主な母機は一式陸上攻撃機(一式陸攻)。太平洋戦争を通じて活躍した双発爆撃機だが、桜花を懸吊すると重量が増し、速度・機動性ともに大幅に低下した。

これが、桜花作戦の最大の弱点となる。

5. 運用と戦術──「神雷部隊」の戦い

5-1. 神雷部隊の編成

桜花を運用したのは、第721海軍航空隊、通称「神雷部隊(じんらいぶたい)」だ。

1944年10月、桜花の実戦投入に向けて編成された。基地は鹿屋(鹿児島県)を中心に、各地に展開した。

神雷部隊は、以下の要素で構成されていた。

桜花搭乗員:特攻機のパイロット 母機搭乗員:一式陸攻の乗員(通常7名程度) 護衛戦闘機隊:零戦などによる護衛部隊

つまり、桜花1機を出撃させるために、母機の乗員7名と護衛戦闘機のパイロットも投入される。桜花搭乗員だけでなく、作戦全体で多くの人員が必要だった。

5-2. 作戦の流れ

桜花作戦の基本的な流れは以下の通りだ。

- 母機出撃:一式陸攻が桜花を懸吊して離陸

- 会敵:敵艦隊の位置を確認、接近

- 桜花分離:目標から約40〜50km程度の地点で桜花を切り離し

- 滑空接近:パイロットは滑空しながら目標を視認

- ロケット点火:最終段階でロケットを点火、加速

- 突入:時速650km以上で敵艦に体当たり

問題は、「会敵」から「桜花分離」までの段階にあった。

桜花を懸吊した一式陸攻は、最高速度が大幅に低下する。通常なら時速400km以上出せる機体が、桜花搭載時は300km/h程度まで落ちる。機動性も失われ、事実上「飛ぶ標的」と化してしまう。

この状態で、米軍の戦闘機(F6FヘルキャットやF4Uコルセア)に捕捉されれば、ほぼ確実に撃墜される。

護衛戦闘機を付けても、圧倒的な数の差で押し切られることが多かった。

5-3. 初陣──神雷部隊桜花隊、第一次攻撃

桜花の最初の実戦投入は、1945年3月21日だった。

九州南方海上の米機動部隊を目標に、一式陸攻18機(桜花搭載16機)と護衛の零戦約30機が出撃した。

しかし、作戦は悲劇に終わる。

米軍のレーダーは、接近する日本機を早期に探知。約50機のF6Fが迎撃に上がった。

鈍重な一式陸攻は、次々と撃墜されていく。桜花を切り離す間もなく、母機ごと海に沈んでいった。

結果、出撃した一式陸攻18機のうち15機が撃墜。桜花搭乗員と母機乗員、合わせて160名以上が戦死した。敵艦への命中はゼロ。

護衛の零戦も、半数以上が帰還できなかった。

これが、桜花の初陣だった。

5-4. その後の戦果と損害

初戦の失敗後も、神雷部隊は出撃を続けた。

沖縄戦が始まると、桜花の出撃頻度は増加する。3月下旬から6月にかけて、断続的に作戦が実施された。

詳しくはこちら:沖縄戦をわかりやすく解説|日本軍最後の大規模地上戦の全貌【映画・アニメファン向け完全ガイド】

確認されている主な戦果は以下の通り。

4月1日:駆逐艦マナート・L・エベールに命中、沈没 4月12日:駆逐艦スタンリーに命中、大破 4月12日:駆逐艦ジェフアーズに命中、損傷 4月16日:駆逐艦に命中、損傷報告あり 5月4日:軽巡バーミンガムに至近弾、損傷 5月11日:駆逐艦ヒュー・W・ハドレーに命中、大破(沈没寸前で曳航)

しかし、これらの戦果に対して、失われた命はあまりにも多かった。

桜花作戦全体での損害は、桜花搭乗員55名以上、母機乗員300名以上、護衛戦闘機パイロット多数。さらに、地上で破壊された桜花も含めると、生産された約850機のうち、実際に敵艦に到達できたのはごくわずかだった。

6. 桜花の派生型──11型から43型まで

桜花には複数の派生型が計画・試作された。

6-1. 11型(基本型)

最初に実戦投入された基本型。

固体燃料ロケット×3基搭載。射程は約37km。 主に一式陸攻から発進。約150機が実戦使用されたとされる。

6-2. 22型

ジェットエンジン(ツ-11)搭載を目指した改良型。

推力200kgのパルスジェットにより、航続距離を延長する計画だった。これにより、母機はより安全な距離から桜花を発進させられるはずだった。

しかし、エンジン開発の遅れと終戦により、実戦投入には至らなかった。

母機として、銀河(P1Y1)を使用する計画だった。

6-3. 33型

より強力なターボジェットエンジン(ネ-20)を搭載する計画。

ネ-20は、日本初のジェット機「橘花」に搭載されたのと同系統のエンジンだ。

詳しくはこちら:『橘花(J9Y)』徹底解説:日本初の国産ジェットは”Me 262の影”をどう越えたか

桜花33型が実現していれば、航続距離は大幅に延び、母機の生存率も向上したはずだ。しかし、計画段階で終戦を迎えた。

6-4. 43型(カタパルト発進型)

最も野心的な派生型。

潜水艦や陸上カタパルトからの発進を想定した設計で、母機を必要としない「独立型」桜花だった。

ターボジェットエンジン搭載で航続距離を確保し、潜水艦で敵艦隊近くまで接近してから発進する構想。これが実現すれば、母機問題は根本的に解決されたはずだ。

しかし、技術的課題が多く、試作も完了しないまま終戦となった。

6-5. 桜花K-1(練習型)

搭乗員訓練用の複座型。

爆薬を搭載せず、着陸用の引き込み式ソリを装備。実戦型と同じ操縦感覚を習得するための機体だった。

滑空訓練や操縦手順の習熟に使用された。現在、この練習型がいくつかの博物館に現存している。

7. 搭乗員たちの証言──「桜花」に乗った若者たち

7-1. 志願の実態

桜花搭乗員は、建前上は「志願」だった。

しかし、その「志願」がどこまで自発的だったのか、議論がある。

当時の証言を見ると、上官から「志願者を募る」と言われ、周囲が次々と手を挙げる中で、自分だけ挙げないわけにはいかなかったという声が多い。また、「お国のために死ぬことは名誉」という教育を幼少期から受けてきた世代であり、純粋に祖国を守りたいと思って志願した者もいた。

いずれにせよ、桜花搭乗員の平均年齢は20歳前後。多くは学徒出陣で海軍に入った若者たちだった。

7-2. 訓練の日々

桜花搭乗員の訓練は、鹿屋や百里などの基地で行われた。

まず、滑空機での基礎訓練。次に、桜花K-1(練習型)での操縦訓練。母機からの分離、滑空、照準の手順を繰り返し練習した。

しかし、ロケット点火後の段階は訓練できない。一度点火すれば、着陸は物理的に不可能だからだ。

つまり、桜花搭乗員は「本番が初めてのロケット飛行」という状態で出撃していった。

7-3. 出撃前夜

出撃を前にした搭乗員たちは、最後の夜をどのように過ごしたのか。

遺された手紙や日記を見ると、家族への感謝、祖国への思い、そして「死にたくない」という本音が綴られている。

ある搭乗員は、こう書き残している。

「明日、桜花に乗る。正直、怖い。しかし、この命で敵艦を一隻でも沈められるなら、それでいい。父上、母上、短い命でしたが、息子として生まれてきたことを感謝しています」

また、別の搭乗員は、

「桜花は美しい名前だ。桜の花のように、散り際に輝きたい。僕の死が、日本の勝利につながると信じている」

彼らは、20歳前後の若者だった。恋人がいた者、まだ結婚していなかった者、両親に仕送りをしていた者。それぞれの人生があった。

7-4. 生還者の証言

桜花搭乗員で生還した者は、ごく少数だ。

出撃したが、母機が撃墜される前に帰投命令が出たケース。桜花を切り離す前に母機が被弾し、不時着水して救助されたケース。出撃直前に終戦を迎えたケース。

生還者の一人は、戦後のインタビューでこう語っている。

「仲間が次々と出撃して、帰ってこない。自分だけが生き残っている。その罪悪感は、70年経っても消えない」

「桜花に乗ることを誇りに思っていた。でも今思えば、あれは狂気だった。国が若者に『死ね』と命じた。それを美しい言葉で包んだだけだ」

この証言をどう受け止めるかは、読者一人ひとりに委ねたい。

8. 米軍の視点──「BAKA」と呼ばれた兵器

8-1. 米軍の評価

米軍は、桜花を「BAKA BOMB」(バカ爆弾)と呼んだ。

この呼称には、軽蔑と恐怖が入り混じっている。

「自殺攻撃など馬鹿げている」という軽蔑。しかし同時に、「人間が操縦するミサイル」という概念に対する恐怖。

米軍の報告書には、こう記されている。

「桜花は、従来の航空機とは異なる脅威である。ロケット推進による高速突入は、既存の対空兵器では迎撃が困難。もし大量投入されれば、深刻な損害を受ける可能性がある」

8-2. 対策と限界

しかし、米軍はすぐに対策を講じた。

鍵は、母機(一式陸攻)の撃墜だった。

桜花を懸吊した一式陸攻は、速度も機動性も大幅に低下する。この段階で撃墜すれば、桜花は切り離されることなく海に沈む。

米軍は、レーダーによる早期探知と、大量の戦闘機による迎撃網を構築。桜花の射程(約40km)に入る前に、母機を叩くことに注力した。

この戦術は有効だった。桜花作戦の多くは、母機が目標に到達する前に失敗した。

8-3. それでも恐れられた理由

それでも、米軍は桜花を恐れ続けた。

なぜか。

一度発進されれば、迎撃がほぼ不可能だったからだ。

桜花の突入速度は、降下角によっては800km/hを超える。当時の対空砲火の追従速度では、ほとんど当たらない。VT信管(近接信管)を使っても、命中率は極めて低かった。

つまり、「母機を落とす」以外に、有効な対策がなかったのだ。

もし日本軍が、母機問題を解決した改良型(22型や43型)を大量投入できていたら、沖縄戦の様相は変わっていたかもしれない。

9. 桜花と他の特攻兵器の比較

9-1. 零戦特攻との違い

零戦などを使った通常の特攻と、桜花の違いは明確だ。

零戦特攻は、既存の戦闘機に爆弾を搭載して体当たりする。パイロットの技量が高ければ、回避機動を取りながら突入することも可能だ。また、理論上は「帰還」の可能性もゼロではない(実際にはほぼ不可能だが)。

詳しくはこちら:最強と謳われた零戦の真実——21型から52型へ、連合軍を恐怖させた日本の戦闘機の光と影

一方、桜花は「最初から帰還を想定しない」設計。機体そのものが爆弾であり、パイロットは誘導装置の一部として機能する。

これは、兵器としての「効率」を追求した結果だった。しかし、人間をミサイルの部品として扱うという発想は、現代の視点では倫理的に受け入れがたい。

9-2. 回天との比較

桜花と同時期に開発されたもう一つの特攻兵器が、人間魚雷「回天」だ。

回天は、九三式酸素魚雷を改造した有人魚雷。潜水艦から発進し、敵艦に体当たりする。

桜花と回天の共通点は、「帰還を想定しない」設計と、「人間による誘導」という発想だ。

違いは、攻撃方法。桜花は空から、回天は海中から接近する。

どちらも、通常兵器では対抗できない状況に追い込まれた日本軍が、最後の手段として開発した兵器だった。

9-3. ドイツのV-1との比較

桜花と比較されることがあるのが、ドイツのV-1飛行爆弾だ。

V-1は、パルスジェットエンジン搭載の無人巡航ミサイル。ロンドンなどへの報復攻撃に使用された。

桜花とV-1の最大の違いは、「有人か無人か」という点だ。

V-1は無人で、ジャイロスコープによる自動操縦で目標に向かう。精度は低く、軍事目標への精密攻撃には向かなかった。

桜花は有人で、パイロットが最後まで操縦する。精度は高いが、人命を犠牲にする。

技術的には、V-1の方が「進んでいた」と言えるかもしれない。しかし、日本にはV-1のような誘導技術がなく、「人間の目と判断」に頼らざるを得なかった。

10. 桜花が現代に問いかけるもの

10-1. 「狂気」か「合理」か

桜花は、「狂気の兵器」だったのか、それとも「追い詰められた国の合理的選択」だったのか。

僕は、両方だと思う。

当時の日本は、工業力で米国に圧倒されていた。航空機の生産数、燃料、熟練パイロット——あらゆる面で劣勢だった。

その状況で、「一人一艦」という交換比を追求した特攻思想は、ある意味で「合理的」だった。通常攻撃で10機の損害を出して1隻沈めるより、特攻で1機(1人)で1隻沈める方が「効率的」という計算だ。

しかし、その「合理性」は、人間の命を数字として扱う発想の上に成り立っている。

国家が若者に「死ね」と命じ、それを「名誉」として受け入れさせる。この構造自体が、「狂気」だったと僕は思う。

10-2. 搭乗員への敬意

それでも、僕は桜花搭乗員を軽蔑することはできない。

彼らは、祖国を守るために命を捧げた。その選択が「正しかった」かどうかは別として、彼らの覚悟と勇気は本物だった。

僕たちが今、平和な日本で暮らせているのは、彼らの犠牲の上に成り立っている部分もある。

だから、桜花を「馬鹿げた兵器」と嘲笑するのではなく、なぜそのような兵器が生まれ、なぜ若者たちがそれに乗ったのかを考えることが大切だと思う。

10-3. 二度と繰り返さないために

桜花の歴史から学ぶべきことは、「国家が個人の命を道具として扱う」ことの危険性だ。

どんな大義名分があっても、人間をミサイルの部品として使うことは、許されるべきではない。

そして、そのような状況に追い込まれる前に、戦争を止める努力をすること。それが、桜花搭乗員の犠牲から僕たちが学ぶべき最大の教訓だと思う。

11. 桜花に会いに行こう──展示ガイド

11-1. 国内の展示

靖国神社 遊就館(東京都千代田区)

桜花11型の実機が展示されている。 展示室では、桜花の開発経緯や搭乗員の遺書なども見ることができる。 東京で桜花を見るなら、ここが最適だ。

知覧特攻平和会館(鹿児島県南九州市)

特攻隊員の遺品・遺書が多数展示されている。 桜花の模型や関連資料も展示。 神雷部隊が出撃した鹿屋基地にも近く、現地の空気を感じられる。

大和ミュージアム(広島県呉市)

戦艦大和の模型で有名だが、航空機関連の展示も充実。 桜花に関する資料展示もある。

詳しくはこちら:「戦艦大和」完全解説——46cm砲の象徴は、なぜ”最強”になれなかったのか

11-2. 海外の展示

スミソニアン航空宇宙博物館 ウドバー・ハジー・センター(米国バージニア州)

桜花11型の実機が展示されている。 同じエリアには、震電や晴嵐など、日本の終戦期の航空機が並ぶ。 「日本の航空技術の極致と悲劇」を一度に見られる貴重な場所だ。

詳しくはこちら:震電・震電改とは?——”未完の最強戦闘機”が残した現実と伝説

英国空軍博物館 コスフォード(イギリス)

桜花の練習型(K-1)が展示されている。 実戦型とは異なる複座の機体で、訓練の様子を想像できる。

11-3. 見学のポイント

実機を見るときは、以下のポイントに注目してほしい。

機体の小ささ:全長わずか6m。想像以上に小さい。 操縦席の狭さ:人一人がやっと入れる空間。圧迫感がすごい。 機首のボリューム:爆薬1.2トンが詰まった機首部分。ここだけで機体の半分を占める。 翼の短さ:高速突入に特化した設計が一目でわかる。 ロケットノズル:後部の3つのノズル。ここから炎が噴き出すイメージ。

実物を見ると、「これに人が乗ったのか」という衝撃を受けるはずだ。

12. プラモデルで桜花を作る

12-1. おすすめキット

桜花のプラモデルは、複数のメーカーから発売されている。

ハセガワ 1/48 桜花11型

定番のスケールで、ディテールも良好。 初心者でも組みやすく、完成度も高い。 → Amazonで「ハセガワ 桜花」で検索

ファインモールド 1/48 桜花11型

ハセガワより若干高価だが、精密さでは上。 機首内部の爆薬配置まで再現されている。 上級者向け。

タミヤ 1/72 桜花+一式陸攻セット

母機の一式陸攻と桜花がセットになったキット。 「懸吊状態」を再現できるので、運用イメージが掴みやすい。 ジオラマ派におすすめ。

12-2. 製作のポイント

塗装

機体色は灰緑色(J3)または濃緑色(D2)が基本。 後期生産機は、下地の木材が透けて見えるような「やれた」仕上げも似合う。 桜のマーキング(機首側面)を丁寧に入れると、らしさが出る。

ウェザリング

桜花は実戦投入前に保管されていた機体も多い。 「新品」仕上げでも違和感はない。 ただし、地上での取り回し傷(主翼下面など)を軽く入れるとリアルに。

ジオラマ

母機(一式陸攻)と並べると、スケール感がわかりやすい。 「懸吊作業中」のシーンを作るのも面白い。 整備員のフィギュアを添えると、当時の雰囲気が出る。

12-3. 母機も作ろう

桜花単体だと、運用の全体像がわかりにくい。

できれば、母機の一式陸攻も一緒に作ることをおすすめする。

タミヤ 1/48 一式陸上攻撃機 11型 ハセガワ 1/72 一式陸攻 桜花搭載型

これらと組み合わせると、「発進前」のシーンが再現できる。

13. 桜花が登場するゲーム・映像作品

13-1. ゲーム

War Thunder

桜花は直接登場しないが、母機の一式陸攻(G4M1)は使用可能。 日本ツリーを進めると解禁される。

艦隊これくしょん(艦これ)

基地航空隊の装備として「桜花」が登場。 特攻兵器らしく、使い捨ての高火力装備として実装されている。 ゲーム内では「一度の出撃で消耗」という仕様で、史実を反映している部分もある。

13-2. 映画・ドラマ

『永遠の0』(2013年)

直接の主役ではないが、特攻の背景として桜花への言及がある。 零戦パイロットの物語だが、特攻という行為全体を考えさせられる作品。

『ザ・パシフィック』(HBO、2010年)

米軍視点のドラマだが、沖縄戦のエピソードで神風・桜花の脅威が描かれる。 「BAKA BOMB」という呼称も登場。

『図解 桜花』(ドキュメンタリー)

NHKなどで放送された桜花のドキュメンタリー。 開発経緯から搭乗員の証言まで、詳細に取材されている。

14. よくある質問(FAQ)

Q1. 桜花で敵艦を沈めることはできたの?

A. はい。駆逐艦マナート・L・エベールを沈没させた記録がある。他にも、複数の艦艇に損害を与えた。ただし、投入された数に対して戦果は限定的だった。

Q2. 桜花の搭乗員は何人くらいいたの?

A. 正確な数字は諸説あるが、神雷部隊の桜花搭乗員は約55〜80名程度が戦死したとされる。これに加えて、母機乗員の損害が300名以上。

Q3. なぜ「桜花」という名前なの?

A. 桜は日本の象徴であり、「散り際の美しさ」を表す。搭乗員が桜の花のように散っていくことを意味している。一方、米軍は「BAKA(馬鹿)」と呼んだ。

Q4. 桜花は現在も残っているの?

A. はい。スミソニアン航空宇宙博物館(米国)、靖国神社遊就館(日本)、英国空軍博物館などに実機が現存している。

Q5. 桜花と回天、どちらが有効だったの?

A. 戦果だけで見れば、回天の方が沈没艦艇数は多い。しかし、どちらも投入に対する戦果は限定的で、「有効だった」とは言い難い。

Q6. 桜花のロケットはどのくらい燃焼したの?

A. 約8〜10秒程度。この短い燃焼で時速650km以上に加速した。燃料が尽きた後も、慣性で目標に向かう設計だった。

Q7. 桜花を迎撃する方法はあったの?

A. 桜花単体の迎撃は極めて困難だった。米軍は、母機(一式陸攻)を桜花の射程外で撃墜することに注力した。

15. まとめ──桜花という「問い」

1945年、絶望的な戦況の中で生まれた人間ロケット「桜花」。

それは、「人間をミサイルの部品として使う」という、極限の発想から生まれた兵器だった。

米軍は「BAKA」と呼んで軽蔑した。しかし、その「馬鹿げた兵器」に命を預けた若者たちがいた。彼らは、祖国を守るために、二度と帰れない機体に乗り込んだ。

桜花の歴史は、僕たちに問いかけている。

「国家のために個人の命を犠牲にすることは、許されるのか」 「追い詰められたとき、人間はどこまで合理性を追求するのか」 「英雄的な死と、無駄死にの境界はどこにあるのか」

これらの問いに、簡単な答えはない。

でも、考え続けることが大切だと思う。

桜花搭乗員の多くは、20歳前後の若者だった。僕たちと同じように、夢があり、恋があり、未来があったはずだ。

彼らの犠牲を「美しい」と称賛することも、「愚かだ」と断罪することも、僕にはできない。

ただ、彼らが存在したことを、忘れないでいたい。

そして、二度と同じ歴史を繰り返さないために、学び続けていきたい。

桜花という「問い」は、80年経った今も、僕たちに答えを求めている。

関連記事

- 最強と謳われた零戦の真実——21型から52型へ、連合軍を恐怖させた日本の戦闘機の光と影

- 震電・震電改とは?——”未完の最強戦闘機”が残した現実と伝説

- 雷電(J2M)とは?——”上がり勝負”の本土迎撃機を徹底解説

- 沖縄戦をわかりやすく解説|日本軍最後の大規模地上戦の全貌

- レイテ沖海戦を徹底解説|史上最大の海戦で大日本帝国海軍が見せた”最後の輝き”と悲劇

- 九七艦攻→天山→流星――「艦上爆撃機の限界」を超えろ:日本海軍・雷撃ドクトリンの進化

- 『橘花(J9Y)』徹底解説:日本初の国産ジェットは”Me 262の影”をどう越えたか

- 「戦艦大和」完全解説——46cm砲の象徴は、なぜ”最強”になれなかったのか

コメント