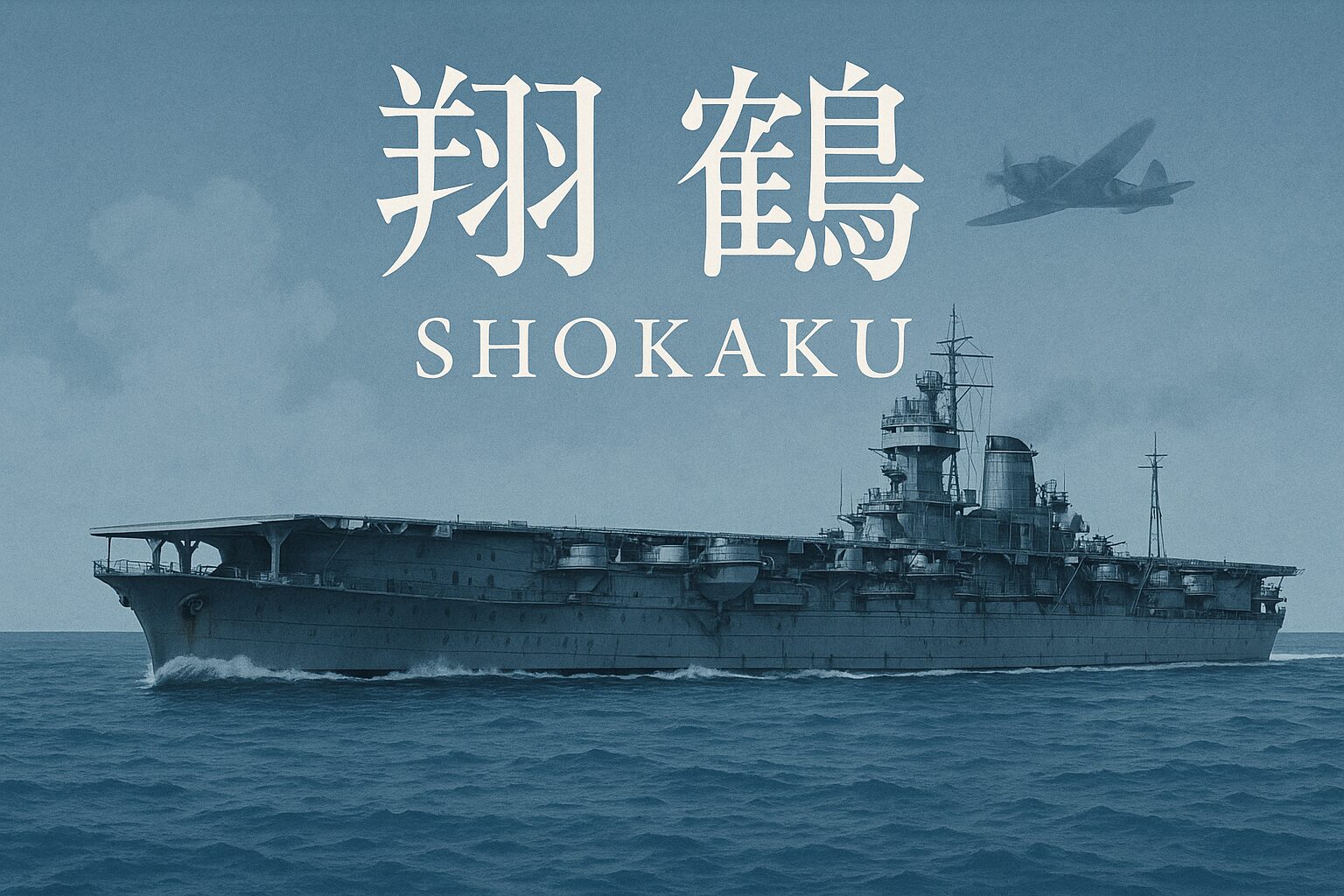

開戦直前、横須賀から海へ滑り出した“翔ぶ鶴”は、連合艦隊の空を支える拳だった。

甲板にずらりと並んだ零戦と九九艦爆、そして九七艦攻——。雲海の上を翔ける一群は、世界初の“空母機動部隊”という戦争の主役を決定づけた。

本記事では、正規空母翔鶴の性能から太平洋戦争での活躍、マリアナ沖で迎えた最後の沈没までを、史実とモデル作例の視点でやさしく・深く解説します。さらに『艦これ』『アズレン』での描かれ方、姉妹艦瑞鶴(ずいかく)との違い(「端鶴」との違いのご要望に対応)や、Amazonで買えるおすすめプラモデルもばっちり紹介。

史料派も模型派も、翔鶴の“らしさ”にどっぷり浸かっていきましょう。

第1章 「空母翔鶴」とは:建造背景と基本プロフィール

1-1 建造背景:「空の決戦兵器」を本気でつくる

1930年代後半、日本海軍は「機動部隊」を中核にした航空主兵の発想を具体化します。加賀・赤城といった改装空母で積み上げた運用ノウハウを踏まえ、最初から空母として設計した大型正規空母として生まれたのが翔鶴型(翔鶴・瑞鶴)です。目的はシンプル——高速・大搭載・堅実な防御。これにより、太平洋の広大な戦域で長距離打撃を繰り返せる“回しの効く”主力空母を狙いました。

1-2 艦名と就役までのながれ

「翔鶴(しょうかく)」はその名の通り**“翔ぶ鶴”**を意味し、瑞祥性の高い伝統的な命名。

- 起工:1937年(昭和12年)

- 進水:1939年(昭和14年)

- 就役:1941年(昭和16年)8月

建造は横須賀海軍工廠。就役からわずか数カ月で真珠湾作戦という大舞台に投入され、のちの太平洋戦争で主力機動部隊の屋台骨を担います。

1-3 同型艦:瑞鶴(ずいかく)

姉妹艦瑞鶴は1941年9月に就役。基本設計は共通ですが、艤装の細部や戦歴の積み方に差が生まれ、結果として「翔鶴=優等生」「瑞鶴=幸運艦」のようなイメージが語られます(詳細は第5章「瑞鶴との違い」で解説)。

1-4 基本プロフィール(概数)

- 艦種:正規空母(翔鶴型一番艦)

- 基準排水量:約25,000~26,000トン/満載:3万トン超

- 全長:約257 m 全幅:約26 m 吃水:約9 m

- 主機:蒸気タービン(合計約16万馬力)

- 速力:34ノット級(高速戦隊に随伴可能)

- 航続距離:長大(太平洋作戦運用を想定)

- 搭載機:70~80機規模(時期により変動。零戦・九九艦爆・九七艦攻→後に艦爆・艦攻の更新)

- 装甲・防御:バランス重視(弾火薬庫・機関区の区画化、消火・防火設備を強化)

ポイント:速度×搭載数×バランス防御という“総合力”が、翔鶴の「運用のしやすさ」を支え、継戦能力の高さ=活躍の土台となりました。

1-5 就役直後の運用思想

翔鶴は、空母を単艦で使うのではなく、複数空母を束ねた機動部隊として運用。空母が戦艦を支援するのではなく、空母こそが決戦兵器という発想が、真珠湾・インド洋・珊瑚海と続く作戦の“速さと深さ”を生みます。

第2章 翔鶴の性能をやさしく深掘り

ひと言でいえば、翔鶴は「高速・大搭載・堅実な防御」のバランス型。運用者に“回しやすい”素直な空母でした。

2-1 主要スペック(概数・代表値)

- 艦種:正規空母(翔鶴型)

- 基準排水量:約25,000~26,000t/満載:30,000t超

- 全長×全幅×吃水:約257m × 26m × 9m

- 主機:蒸気タービン(出力合計約160,000馬力)

- 速力:34ノット級(機動部隊の高速行動に十分)

- 航続距離:長大(太平洋横断級。作戦期・速度で変動)

- 飛行甲板:全通甲板(島型艦橋・右舷)

- 格納庫:二層式(上・下格納庫をエレベーターで連結)

- エレベーター:3基(前部・中央・後部)

- カタパルト:なし(当時の日本空母は滑走発艦が基本)

- 搭載機:運用期により70~80機規模

- 例)開戦期:零式艦上戦闘機、九九式艦上爆撃機、九七式艦上攻撃機

- 中~後期:彗星艦爆/天山艦攻などへ更新(一部部隊)

用語メモ:二層格納庫…飛行機を上下2階建ての“格納庫”に収める方式。短時間で大編隊を揚げ降ろしでき、出撃テンポ(ソーティ・サイクル)を上げられるのが利点。

2-2 機関・速力:機動部隊の「足」を支えた16万馬力

翔鶴型は強力なタービンと高効率の推進系で34ノット級をマーク。

- 意味:敵に先んじて攻撃距離を取る/危うい局面から離脱する——どちらにも効く「作戦の自由度」を生む。

- 運用実感:高速戦艦や他の正規空母と速度を合わせやすいため、一体運用(機動部隊)がしやすかった。

2-3 飛行甲板・格納庫・エレベーター:テンポで殴る設計

- 全通甲板+島型艦橋(右舷):操艦・航空運用の視界確保。

- 二層格納庫:大搭載数と同時整備を可能に。航空燃料・弾薬の動線は防火区画で分離。

- エレベーター3基:甲板上へのエアクラフトフローを分散。前方で発艦準備、中央・後方で回収・整備など役割分担がしやすい。

- 発艦方式:向かい風+滑走。艦首側に射出機(カタパルト)は非搭載だが、当時の機体重量とエンジン性能なら実用上問題なし。

- 着艦装置:アレスティング・ワイヤ(着艦拘束索)を装備。艦尾側で回収し、前方で発艦という**回転(サイクル)**が基本。

用語メモ:アレスティング・ワイヤ…着艦機がフックで引っかけ、短距離で停止するための鋼索。

2-4 防御・生残性:バランス防御の“優等生”

- 装甲厚は“重装甲”ではないものの、弾火薬庫(マガジン)・機関区の区画化や防火・防爆設計を強化。

- 浸水対策:複数区画の水密隔壁で被雷時の浮力を確保。

- 消火設備:泡沫・注水・換気の切り替えで燃料気化ガスに対処。

- 電探(レーダー):戦争後期に対空警戒用電探を段階的に装備(例:二一号、十三号等の系統)。早期警戒能力は米軍に劣るが、ゼロからの“目”を得た意味は大きい。

史実ポイント:翔鶴は珊瑚海海戦で被弾・損傷しながらも沈没を免れ、復帰。生残性のベースにある“区画・防火”の思想が運用結果に表れた(詳細は第3章)。

2-5 防空兵装の変遷:開戦~後期で“盛る”

- 開戦期

- 両用砲:12.7cm連装高角砲(対空・対水上の兼用)

- 機銃:25mm機銃(連装・三連装)を中心に構成

- 中~後期の強化

- 25mm機銃の増設(飛行甲板側面・スポンソン追加)

- 対空指揮装置・照準機の改善、弾幕密度を向上

- ただし、米軍艦載機の速度上昇・編隊攻撃に対し、射程・有効射界・射撃指揮の面で徐々に苦しくなる

用語メモ:両用砲(DP砲)…対空と対水上の両任務に使える主砲。日本の12.7cm高角砲は優秀だが、レーダー射撃指揮の不足が後半の課題。

2-6 航空隊・搭載機:柔軟編成が“強み”

- 開戦直後:零戦(戦闘)、九九艦爆(急降下爆撃)、九七艦攻(雷撃)の三本柱。

- 中期以降:彗星(艦爆)、**天山(艦攻)**等に更新しつつ、練度の維持がカギに。

- 運用哲学:制空→打撃→直掩(自艦護衛)を状況で配分。大搭載数は編成の“厚み”を生むため、被害を受けても次波の手を出しやすい。

2-7 同時期空母との比較(要点だけ)

- 赤城・加賀(改装母艦):巨大だが改装由来の制約あり。翔鶴は最初から空母設計で運用効率が高い。

- 米ヨークタウン級:搭載量・整備性・対空兵装・電探指揮で総合力が高い。翔鶴は速力・ソーティテンポで拮抗する場面があり、実戦では艦隊運用の妙が勝負を分けた。

2-8 “性能=運用力”という結論

カタログスペック以上に大事なのは、テンポ良く、損害から復帰し、次の打撃を出せること。

翔鶴は、

- 高速で戦域を選び、

- 二層格納庫+3基エレベーターで出撃テンポを維持し、

- バランス防御で致命傷を避ける——

という三拍子がかみ合った、**当時世界有数の“運用性に優れた正規空母”**でした。

第3章 活躍:太平洋戦争の主戦場での戦い

翔鶴の戦歴は、そのまま日本機動部隊の興亡史。序盤の“矢継ぎ早の攻勢”から、ソロモンでの消耗戦へと、運用の巧拙と時代の変化が刻まれます。

3-1 真珠湾作戦~インド洋作戦:機動部隊時代の幕開け(1941–42前半)

- 真珠湾攻撃(1941年12月8日〈日本時間〉)

長大なアプローチを秘匿しつつ、翔鶴・瑞鶴は零戦/九九艦爆/九七艦攻を連続発進。敵主力艦隊へ痛打を与え、空母中心の戦争が現実のものに。翔鶴隊は損害を抑えつつ任務を完遂し、高い出撃テンポが評価されました。 - ラバウル・ポートダーリン方面の攻略支援(1942年初頭)

南洋での航空優勢化に貢献。長距離行動でも整備・補給の段取りが良く、継戦能力の高さを実証。 - インド洋作戦(1942年4月)

英東洋艦隊を分散させ、コロンボ・トリンコマリー空襲に参加。長距離打撃+帰投という機動部隊の型をさらに洗練しました。

3-2 珊瑚海海戦:世界初の“空母対空母”決戦(1942年5月)

- 概況:日本側(翔鶴・瑞鶴)と米側(レキシントン・ヨークタウン)が互いに相手を視認せず航空機のみで殴り合う、新時代の海戦様式を確立。

- 翔鶴の被害:至近弾・直撃弾により飛行甲板・上部構造に大損傷。航行は可能も、甲板の損壊で航空運用が困難となり、修理のため後退を余儀なくされます。

- 戦略的帰結:日本はレキシントン撃沈など戦術的戦果を得る一方、翔鶴の損傷と瑞鶴の航空隊損耗が重く、両艦ともミッドウェー作戦に不参加。これが後の大勢に影響しました。

3-3 戦列復帰~ソロモン方面:消耗と引き換えの打撃(1942年夏~秋)

- 修理・再編後の復帰

翔鶴は急速修理で前線復帰。二層格納庫+3基エレベーターの“回す力”は健在。 - 第二次ソロモン海戦(東ソロモン海戦, 1942年8月)

日米空母が再び激突。翔鶴・瑞鶴の攻撃隊は米空母エンタープライズを損傷させ、敵の作戦テンポを鈍らせます(日本側は龍驤を喪失)。 - 南太平洋海戦(サンタクルーズ諸島沖海戦, 1942年10月)

日本は米空母ホーネットを撃沈。翔鶴は多数の直撃弾・至近弾を受け、飛行甲板と艦上構造物に大損傷。消火・応急で生残するも、再び大規模修理へ。- 教訓:日本側は一時的に戦術優位を得たが、熟練搭乗員の損耗が加速。**「艦は戻るが、腕は戻らない」**という構造的弱点が顕在化します。

3-4 再建期:練成と近代化(1943年)

- 艦体・防空の更新:修理と同時に対空機銃の増設、電探の搭載など防空力の底上げを実施。

- 航空隊の立て直し:彗星・天山の配備が進む一方、練度の回復が追いつかず、米軍のレーダー管制・F6F等の新鋭機に対し空戦環境が厳化。

- 運用の焦点:機動部隊の再編・訓練が続き、**1944年の決戦(あ号作戦)**に向けた体制づくりが急がれました。

3-5 マリアナ沖海戦前夜:戦力は整うが“質”に差

- 戦力の見かけは整ったものの、米側はエセックス級の量産・艦載機の性能向上・レーダー管制の成熟で質量ともに優位。

- 翔鶴はなお**高速・大搭載の“器”**としては一級。しかし、搭乗員練度・対空指揮・早期警戒の差が、次章で語る最期の戦いに影を落とします。

第4章 最後と沈没:マリアナ沖海戦(あ号作戦)の結末

「翔鶴、魚雷命中!火災拡大中!」

1944年6月19日——太平洋の青に白い航跡を引きながら、翔鶴は最期の戦場を翔けた。日本海軍の誇る正規空母群が、圧倒的な米軍の航空戦力に挑んだマリアナ沖海戦。その中で翔鶴は、静かに、しかし劇的な最期を迎えます。

4-1 あ号作戦とは:日本海軍の“総力決戦”

1944年春、日本は失地回復のために立案した反攻作戦を**「あ号作戦」**と命名。

- 目的:マリアナ諸島周辺に進出する米機動部隊を迎撃し、航空主兵の一大決戦で主導権を奪還する。

- 戦力構成:翔鶴・瑞鶴・大鳳・飛鷹・隼鷹・千歳・千代田など、動員可能な空母をすべて結集した“残存主力”。

翔鶴は第1機動艦隊・第1機動部隊(第1航空戦隊)に所属し、**最新鋭空母「大鳳」**と共に旗艦的役割を担いました。

4-2 戦況の推移:空母の“眼”を失った日本

6月19日早朝、双方がほぼ同時に航空攻撃を発進。

しかし日本側は、

- 索敵ミス(敵艦隊の位置誤認)

- レーダーと戦闘指揮の遅れ

により、主攻を空振り。逆に米軍は、F6F“ヘルキャット”を中心にしたレーダー管制迎撃網で日本機を一方的に撃墜し、後に「マリアナの七面鳥撃ち」と呼ばれる惨状となります。

翔鶴はこの時点ではまだ被害を受けていませんでしたが、攻撃を回避しつつ航空隊の収容・再出撃準備に追われていました。

4-3 被雷の瞬間:魚雷3本が命中

午後、翔鶴の周辺に接近したのは米潜水艦USS Cavalla(カヴァラ)。

翔鶴は激しい回避運動を試みましたが、14時半ごろ魚雷3本が右舷に命中。

命中位置は

- 航空燃料タンク付近

- 機関区周辺

など、最も危険な箇所。

これにより航空ガソリンが気化→爆発連鎖を引き起こし、瞬時に艦内火災が制御不能となりました。

乗員の証言:「甲板が吹き上がり、炎と黒煙が空を覆った。消火班も近づけなかった。」

4-4 最期の奮闘と沈没

被雷後も乗員たちは防火・注水・弾薬移送など必死の応急を行い、指揮系統は最後まで維持されていました。

しかし、

- 航空燃料庫の誘爆

- 爆弾庫への引火

により、船体の傾斜と爆発が増大。15時頃、中央部で大爆発が発生。艦橋からの通信が途絶します。

約20分後、艦体は右舷に大きく傾き、16時過ぎに完全に沈没。

海面には黒煙と油膜が漂い、翔鶴は太平洋の深みに消えました。

- 沈没地点:北緯15度55分、東経137度46分付近

- 戦死者:1,263名(戦死/行方不明)

- 生存者:570名前後(瑞鶴などによる救助)

乗員の一人は後に語る。「翔鶴は静かに沈んだ。最後まで“翔ぶ鶴”の姿を崩さなかった」と。

4-5 戦略的インパクト:一世代の終焉

翔鶴の喪失は、単なる艦の沈没ではなく、

- 熟練搭乗員の壊滅

- 大鳳・翔鶴という“主力空母2隻”同時喪失

という構造的打撃を意味しました。

日本の空母機動部隊は、これをもって実質的に壊滅。

以後のレイテ沖海戦では、瑞鶴を含む残存艦は“おとり”役となり、もはや往年の機動力は失われていました。

4-6 海底に眠る翔鶴:発見と現在

2000年代に入り、米探査チームにより沈没位置の確認が進み、2015年頃にはソナー映像・海底写真が公開されました。

飛行甲板や艦橋構造が比較的良好に残り、右舷被雷→中央部破断という沈没経緯を裏付けています。

現在も翔鶴はマリアナ沖の水深約4,000mに静かに眠り続けています。

翔鶴の最後は、日本空母戦の象徴的な結末でした。

技術も精神も極まった「正規空母」という存在が、時代の波と戦略の変化に呑み込まれていった瞬間——。

だが、翔鶴が残した“設計と運用の完成度”は、今も多くの軍事史家と模型ファンの胸に残っています。

第5章 瑞鶴との違い(※「端鶴」との違いに相当)

双子のようで、戦場での“性格”は対照的。設計は姉妹、運命はライバル。——それが翔鶴と瑞鶴です。

5-1 設計はほぼ同一、でも“艤装の表情”が違う

- 船体・機関・基本性能:同一の翔鶴型。高速・大搭載・二層格納庫+エレベーター3基という骨格は共通。

- 艤装の差(時期により変化)

- 対空機銃スポンソンの配置・増設数に微差。改修ごとに両艦で取り付け位置や台座形状が異なる例がある。

- 電探(レーダー)マスト:後期改装での設置位置・アンテナ形状が写真で微妙に異なる(十三号・二一号などの搭載順や支柱構造の違い)。

- 艦橋外観:基本は同形だが、実戦改修で測距儀や探照灯台の扱いに差分が出る時期がある。

結論:図面上は“同じ”でも、写真で見ると“似て非なる顔”。模型派はスポンソン位置や電探基部の差を抑えるとグッと似る。

5-2 運用と搭載機の差:編成の“厚み”vs“粘り”

- 翔鶴:開戦~中期は練度の高い航空隊を抱え、珊瑚海や南太平洋で厚い打撃隊を継続投入できたのが強み。

- 瑞鶴:序盤から損耗を受けつつも粘り強く再建。後期には祥鳳・瑞鳳・軽空母群との連携で戦線維持に貢献。

- 更新機材:両艦とも彗星・天山へ更新。最終的な搭乗員練度の差・補充タイミングが戦いぶりに影響。

5-3 戦歴のコントラスト:被弾耐える“優等生”と“幸運艦”

- 翔鶴

- 珊瑚海海戦(損傷)→修理復帰

- 南太平洋海戦(大損傷)→再修理

- マリアナ沖海戦(1944/6/19)で被雷・爆沈

→ 大型損傷からの復帰を繰り返す“タフさ”を見せたが、最後は潜水艦雷撃と燃料爆発の連鎖で非運。

- 瑞鶴

- 同様に主力として活躍しつつ沈没はレイテ沖海戦(エンガノ沖、1944/10/25)。

- 最後は囮機動部隊として米機動部隊を引きつけ、艦隊全体を守る“盾”となって散る。

→ しばしば**「幸運艦」**と称されるが、終盤はその“幸運”を艦隊のために使い切った印象。

5-4 外観で見分けるポイント(模型・写真の実用メモ)

- 迷彩/塗装

- 両艦とも基本は軍艦色(灰色)だが、時期により甲板の汚れ表現・防炎塗装のトーンが写真で違って見える。

- 晩期の**対空迷彩(濃淡のまだら塗り)**は個艦差が出やすいので、写真準拠が安全。

- 対空機銃座の“数と段差”

- 甲板側面のスポンソン列の“段の刻み”に違いが出る写真がある。キットの素組みでも左右非対称の台座に注意。

- 電探アンテナの位置

- 艦橋上・マスト先端の支柱角度と台座径が識別点。

- 艦橋周りの装備品

- 探照灯台の撤去/移設時期やボートダビットの配置差が作例差に出る。

写真検証のコツ:“時期”を固定して比べる。1942年の瑞鶴と1944年の翔鶴を比べると、改装差のせいで“別艦級”に見えることがある。

5-5 戦術上のキャラクター

- 翔鶴=編成の厚みで押す主力空母:テンポ良く打撃を重ねる“主砲”。

- 瑞鶴=柔軟に間合いを調整する勝負師:生残性と判断で艦隊全体の射機会を作る傾向。

もちろん作戦指揮・敵情・偶然が大きく、艦そのものの“性格”と言い切るのは乱暴ですが、戦歴から受ける印象として語られてきました。

5-6 “ゲームの中の二人”の描かれ方(軽く先取り)

- 艦これ

- 翔鶴:バランス派・正統派キャラ。改二甲(装甲空母化)などで攻守の安定感が表現される。

- 瑞鶴:やや大胆・快活な性格付け。こちらも改二(甲)化で打撃力と耐久を両立。

- アズールレーン

- 二人で協調/連携スキルを持つ構成が多く、姉妹で並べて真価を発揮するデザイン。

第6章 メディア・ゲームでの翔鶴

史実の“優等生”は、ゲームの中でもオールラウンダー。——ただし、作品ごとの文法で“らしさ”の描かれ方は微妙に違います。

6-1 『艦隊これくしょん -艦これ-』の翔鶴

- キャラクター性:落ち着いた口調の正統派ヒロイン。姉として瑞鶴を支える描写が多く、史実の「主力空母/機動部隊の屋台骨」イメージが反映。

- 改装体系の見どころ

- 改二/改二甲:終盤の装甲空母化(甲)によって打たれ強さ+打撃力が両立する“前線仕様”。

- 艦載機運用の厚み:史実に沿って戦・爆・攻をバランス配備できる点が強み。

- 史実リスペクト

- 珊瑚海・南太平洋での奮戦、マリアナでの最期などが季節ボイスやイベント台詞で示唆。

- 瑞鶴との掛け合いは、姉妹の補完関係(制空・打撃の役割分担)をゲーム的に表現。

- ビルドのコツ(初心者向け)

- 制空値と艦攻・艦爆の配分を状況で微調整。

- 連合艦隊戦では**艦戦(制空)→艦攻(雷装)→艦爆(爆装)**の優先度を任務に合わせて最適化、という基本がハマりやすい。

6-2 『アズールレーン(アズレン)』の翔鶴

- キャラクター性:穏やかで礼節的。瑞鶴とのシナジーを前提にデザインされたスキル構成が特徴で、二隻運用で真価を発揮する場面が多い。

- スキルの文法(作品的表現)

- 被ダメ軽減や味方航空強化など、“艦隊を整える”支援色が強め。

- 開幕航空・航空値バフなど、テンポ良い空襲を回す設計で“運用の優等生”感を再現。

- スキン&ビジュアル

- 史実の落ち着いたグレートーンを基調にしつつ、祭礼・和装などのアレンジで“姉キャラ”の上品さを強調。

- ビルドのコツ(初心者向け)

- 瑞鶴と同時編成して艦隊航空値を底上げ。前衛は対空性能の高い軽巡を合わせ、空襲サイクルを安定させる。

- 装備は艦載機の改修+対空レーダーなどで耐久と打撃のバランスを取ると扱いやすい。

6-3 ゲーム的“翔鶴らしさ”の共通項

- バランス型の正規空母:制空・打撃・防御の総合力が持ち味。

- 姉妹で強い:瑞鶴との連携・相互補完が各作で重視。

- 史実ネタの織り込み:珊瑚海の損傷からの復帰、最期のマリアナなど節目のイベントを暗喩的に反映。

- 入門の取っ掛かり:ゲームから入って**史実へ“逆流”**しやすいキャラ——写真や模型に興味が移りやすいのも魅力。

6-4 史実との“距離”の楽しみ方(初心者ガイド)

- 正史=一次資料とゲーム演出は別物。

- 外観・装備の表現は“わかりやすさ優先”のアレンジが入る。

- 史実での電探・スポンソン配置などは時期差が大きいので、模型や資料で確認するのが吉。

- おすすめの学び方

- ゲーム内のキャラ設定→

- 写真集・戦史概説で戦歴の流れ→

- 図面・模型資料でディテールへ——の順で深掘ると迷子になりにくい。

第7章 翔鶴のおすすめプラモデル

以下は「翔鶴」を題材にしたプラモデルの中から特におすすめのキットをスケール帯・用途別にピックアップしたものです。

主なおすすめキットとそのポイント

- タミヤ 1/700 ウォーターライン 翔鶴

定番のウォーターラインシリーズ。パーツ精度・部品干渉の少なさ・考証バランスが良く、初心者~中級者に特におすすめ。飛行甲板の制動索や白線、零戦/艦爆などの艦載機もセットされている点が魅力。 - フジミ 1/700 翔鶄(SWM特‑41)

SWM(スペシャル・モデル)仕様でディテール重視。スポンソン形状や細部彫刻がタミヤよりシャープな傾向。ただし、組み立て精度を要するため中級者以上向け。 - フジミ 1/700 翔鶴 1941年仕様

開戦時モード(真珠湾攻撃直前ごろ)を再現できる仕様。迷彩なし・搭載機編成も初期型を踏襲した構成が資料と整合しやすく、歴史再現寄り派に好まれる。 - 特シリーズ 1/700 翔鶴

“特シリーズ”というブランドで、精密感をある程度維持しつつ部品分割を工夫した仕様。価格とディテールのバランスを重視したモデル。 - 1/350 旧日本海軍航空母艦 翔鶴 DX

1/350スケールの大型キット。細部工作や見栄え重視派におすすめ。難易度は上がるが、存在感は圧倒的。乗組員フィギュアやディスプレイ性を重視したい方には実力派。 - 1/700 日本海軍 空母 翔鶴 標準キット

廉価入手型。構造はシンプルで、改造・ディテールアップ素材として使いやすい。

最新大型キット・注目品情報

- フジミ模型から 1/350 艦船モデルシリーズ 翔鶴(帝国海軍乗組員フィギュア付きバージョン) が、瑞鶴と対セットでスポット生産。乗組員フィギュア 353体分(複数ポージング可能)を収録。

→ このキットは見栄えと演出性を重視したコレクション向けとして人気。 - ホビーサーチではタミヤ 1/700 翔鶴キットが継続販売中。飛行甲板制動索・艦載機セット・細部のシャープさがアピールポイント。

- フジミが“翔鶴 フルハルモデル(木甲板シール付き)”を企画中との情報も確認されています。特に模型ショーやセール時に出品されることが多いようです。

製作時の“翔鶴らしさ”を出すための小技ポイント

- 甲板白線・制動索

白線や着艦標識は写真資料を参照し、幅・長さ・位置を精査。既存のスライドマークやデカールでも、微修正して使うと説得力が上がります。 - スポンソン配置の精度

側面スポンソン列の段差や形状の違いが、翔鶴/瑞鶴を見分ける手掛かりにもなるため、左右差・厚みを確認して整える。 - 電探・アンテナ表現

小径の支柱、細線アンテナ、支柱角度など写真でクセをチェック。ピアノ線や伸ばしランナーで補強してリアル化を。 - 飛行機配置・混成感

零戦・九九艦爆・九七艦攻などの搭載機を“混成感”を残して並べると実感的。特に戦闘機 vs 爆撃機 vs 雷撃機の混在構成を自然に配する。 - 汚し・ウェザリング

甲板のスレ・排気汚れ、錆・雨だれなどを抑えた表現で“使い込まれ感”を出すと模型映えが劇的に向上。

情景(ジオラマ)アイデア

翔鶴を単艦で飾るのも良いですが、情景構成を工夫すると“物語”が立ち上がります。

| テーマ | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 真珠湾出撃 | 甲板に零戦・艦攻を整列、夜明けの海面をエフェクトジェルで再現 | 夜明けの光をLED照明で演出 |

| 珊瑚海海戦 | 右舷側面に損傷表現、曳航処理中の駆逐艦を添える | 煙と火災をコットン+LEDで演出 |

| 最期の航海(マリアナ沖) | 右舷に雷撃跡、艦首傾斜を再現 | 燃える空母を象徴的に表現 |

翔鶴を作るという楽しみ

翔鶴模型の魅力は、**「優等生的な美しさ」と「戦局に翻弄された哀しみ」**が同居している点。

工作精度の高さ・飛行甲板の整然さ・左右対称の美しい艦影——その完成形を眺めると、「これが日本海軍の技術の結晶だったのか」と実感できるはずです。

模型はただの“ものづくり”ではなく、“記憶を手に残す”作業。翔鶴を通して、戦史の中に息づく技術者・乗員たちの想いを感じてみてください。

まとめ

翔鶴は、第二次世界大戦期の日本海軍が生み出したバランス型正規空母の完成形でした。

真珠湾からマリアナ沖まで、その航跡はまさに帝国海軍航空戦の軌跡そのもの。

現代では『艦これ』『アズレン』などのゲームや、模型・資料で手軽にその存在に触れられる時代になりました。

だからこそ、史実を知り、模型で再現し、手で感じることで、“翔鶴という艦の魂”を次の世代に伝えることができます。

——翔鶴、発艦準備よし。あなたの机の上に、もう一度あの翼を翔ばせましょう。

コメント