鋼鉄の龍が語る、日本の誇りと悔恨の物語

「日本の戦車って弱かったんでしょ?」

そんな声を聞くたびに、私の胸は複雑な思いで一杯になります。確かに第二次大戦時、日本の戦車は連合国の戦車に苦戦を強いられました。しかし、その背景には資源不足や工業力の限界という、避けがたい現実がありました。

そして今――。

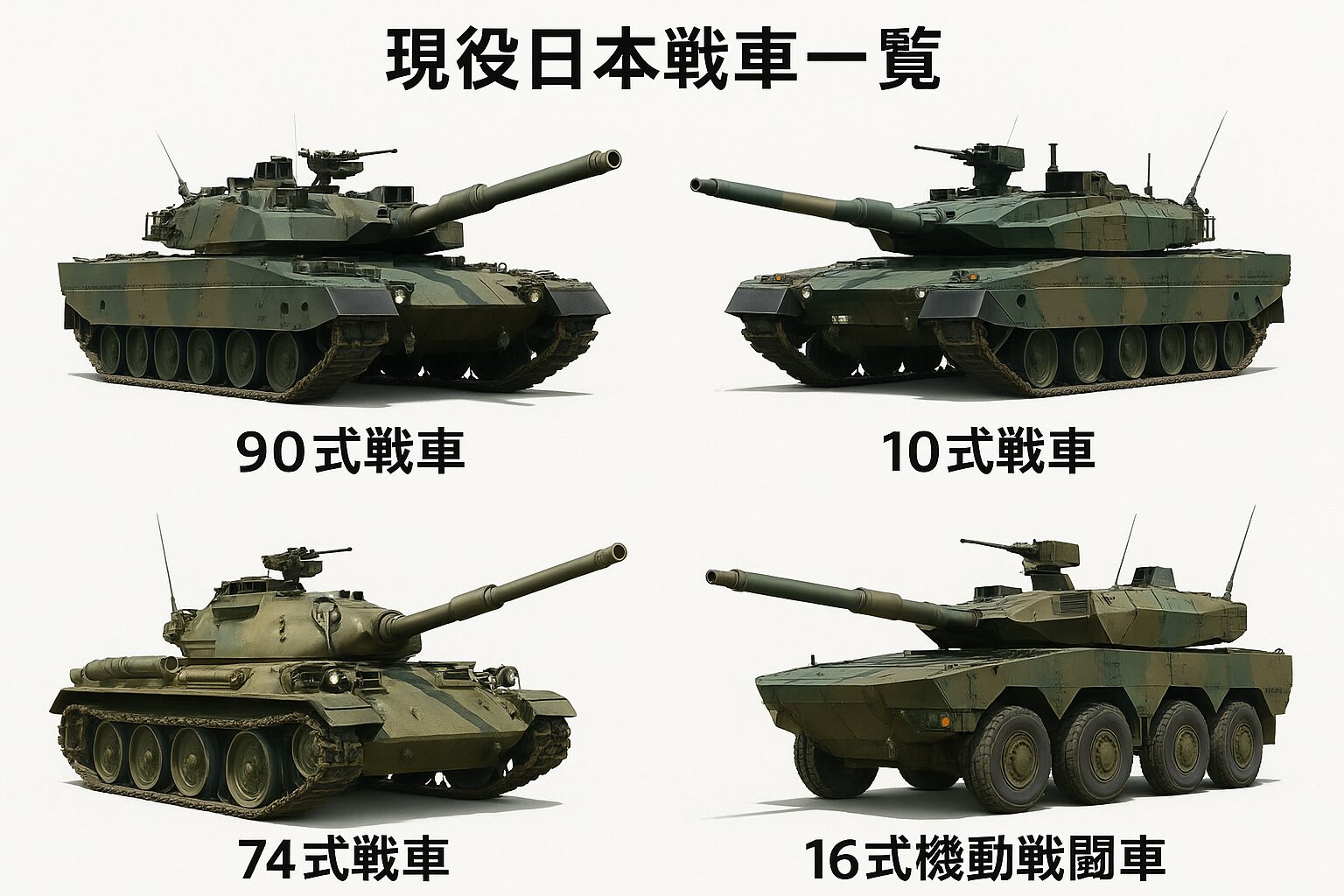

陸上自衛隊が誇る10式戦車は、世界最高峰の性能を持つと評価されています。敗戦から80年。日本の戦車技術は、まさに不死鳥のように蘇ったのです。

この記事では、日本の戦車の歴史を戦前から現代まで完全網羅。技術的な進化だけでなく、そこに秘められたドラマ、開発者たちの情熱、そして時代の制約と戦いながら進化を続けてきた日本の戦車魂をお伝えします。

ゲームやアニメで戦車に興味を持った方も、ガチのミリタリーファンの方も、ぜひ最後までお付き合いください。日本の戦車史は、そのまま日本の近現代史であり、技術立国・日本の矜持の物語なのですから。

日本の戦車開発、すべてはここから始まった【黎明期:1920~1930年代】

第一次大戦の衝撃と「戦車」という新兵器

時は1918年。第一次世界大戦で初めて実戦投入された「戦車」という新兵器は、世界中の軍事関係者を驚愕させました。塹壕戦で膠着していた西部戦線を打開する切り札として、イギリスが開発したこの鋼鉄の怪物は、戦争の概念を根底から変えてしまったのです。

当時の日本陸軍も、この新兵器の重要性を見逃しませんでした。大正9年(1920年)、日本は第一次大戦で活躍したイギリス製のマークIV戦車やフランス製のルノーFT-17軽戦車を輸入し、研究を開始します。

国産戦車第一号「試製一号戦車」の誕生

そして1927年(昭和2年)、ついに日本初の国産戦車が完成します。その名も「試製一号戦車」、通称「チイ」。

全く経験のない状態からの戦車開発は困難を極めました。サスペンション技術、装甲の溶接技術、大口径砲の設計――すべてが手探り状態。それでも技術者たちは、限られた情報と資源で国産戦車を作り上げたのです。

試製一号戦車は18トン級の中戦車で、57mm砲を搭載。試作車両としては上々の出来でしたが、まだまだ改良の余地がありました。

八九式中戦車「イ号」── 日本初の制式採用戦車

試製一号戦車の経験を活かし、1929年(昭和4年)に制式採用されたのが「八九式中戦車」です。この戦車こそ、日本陸軍が初めて本格的に量産・配備した国産戦車でした。

八九式中戦車の主要諸元:

- 全長:5.75m

- 重量:12.7トン

- 主砲:57mm戦車砲

- 最高速度:25km/h

- 乗員:4名

「遅い」「装甲が薄い」という批判もありますが、それは後知恵というものです。1920年代末の技術水準で、日本が独自に戦車を作り上げたという事実こそが重要なのです。

八九式中戦車は満州事変(1931年)や上海事変(1932年)で実戦投入され、中国軍の陣地攻略に威力を発揮しました。初めての実戦で、日本の戦車は確かな存在感を示したのです。

軽戦車の系譜:九五式軽戦車「ハ号」

八九式中戦車と並行して開発されたのが軽戦車です。日本陸軍は地形が複雑なアジアの戦場を想定し、機動性に優れた軽戦車の開発にも力を入れました。

1935年(昭和10年)に制式採用された「九五式軽戦車」は、日本の戦車技術が大きく進歩したことを示す傑作でした。

九五式軽戦車の主要諸元:

- 全長:4.3m

- 重量:7.4トン

- 主砲:37mm戦車砲

- 最高速度:45km/h

- 乗員:3名

八九式よりも軽量かつ高速で、取り回しの良さが特徴でした。「軽快」という言葉がぴったりの、日本らしい戦車と言えるでしょう。

九五式軽戦車は太平洋戦争終結まで使用され続け、総生産数は2,300両以上。日本戦車史上、最も多く生産された戦車となりました。

太平洋戦争と日本戦車の苦闘【1930年代後半~1945年】

九七式中戦車「チハ」── 日本戦車の代名詞

そして登場するのが、日本戦車の代名詞ともいえる「九七式中戦車」、愛称「チハ」です。

1937年(昭和12年)に制式採用された九七式中戦車は、当時としては世界水準の性能を持つ優れた戦車でした。

九七式中戦車の主要諸元:

- 全長:5.5m

- 重量:15トン

- 主砲:57mm戦車砲(後に47mm砲に換装)

- 最高速度:38km/h

- 乗員:4名

八九式よりも速度が向上し、傾斜装甲を一部に採用するなど防御力も改善。日中戦争初期の戦場では十分な性能を発揮しました。

実は九七式中戦車は、開発当初は決して「弱い戦車」ではありませんでした。同時期のドイツⅢ号戦車やソ連のT-26と比較しても、遜色ない性能だったのです。

なぜ「チハたん」は弱いと言われるのか── 技術格差の悲劇

では、なぜ九七式中戦車は「弱い」というイメージが定着してしまったのでしょうか。

理由は明確です。戦車技術の進化スピードに日本がついていけなかったのです。

1940年代に入ると、欧州戦線では戦車技術が急速に進化しました。ドイツのⅣ号戦車やティーガー戦車、ソ連のT-34、アメリカのM4シャーマン――これらの戦車は、装甲厚、火力、機動力のすべてで九七式中戦車を大きく上回っていました。

特にM4シャーマンとの性能差は歴然でした:

九七式 vs M4シャーマン比較:

- 重量:15トン vs 30トン

- 装甲厚:最大33mm vs 最大76mm

- 主砲:47mm vs 75mm

- エンジン出力:170馬力 vs 400馬力

すべての面で2倍近い差があります。これでは勝負になりません。

日本戦車が進化できなかった理由

では、なぜ日本は戦車を進化させられなかったのでしょうか。

理由①:資源不足

戦車の装甲を厚くするには大量の鉄鋼が必要です。しかし日本は島国であり、鉄鉱石や石油などの戦略資源を輸入に頼っていました。戦争が長期化するにつれ、資源不足は深刻化。限られた資源は航空機や軍艦の建造に優先的に回され、戦車開発は後回しにされました。

理由②:工業力の限界

大型戦車を生産するには、大型プレス機や溶接技術、高出力エンジンの製造能力が必要です。日本の工業力は、これらの技術で欧米に遅れをとっていました。

理由③:戦略思想の違い

日本陸軍の主戦場は中国大陸でした。そこでの敵は重戦車を保有していない中国軍が中心。そのため「現状の戦車で十分」という判断が長く続き、開発の優先順位が下がってしまったのです。

それでも戦い続けた戦車兵たち

性能差を知りながらも、日本の戦車兵たちは勇敢に戦いました。

ペリリュー島、硫黄島、沖縄――各地の激戦地で、彼らは絶望的な状況下で戦い続けました。戦車の性能差を戦術と勇気で補おうとした彼らの姿は、今なお多くの人々の心を打ちます。

もっと資源があれば。もっと技術があれば。もっと時間があれば――。

当時の技術者や戦車兵たちは、どれほど悔しかったことでしょう。この悔しさが、戦後の日本の戦車開発の原動力になっていくのです。

※第二次大戦期の日本戦車についてもっと詳しく知りたい方は、姉妹記事「WW2日本戦車完全リスト」もぜひご覧ください。各車両の詳細なスペックや戦闘記録、開発秘話まで徹底解説しています。

敗戦と屈辱の空白期間【1945年~1960年】

戦車のない日本── 占領下の制約

1945年8月15日。日本は敗戦を迎えました。

GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)による占領統治が始まり、日本は一切の軍事力保有を禁じられました。当然、戦車の開発も生産も完全に停止。残存していた戦車はすべて破壊・接収され、日本から戦車が消えました。

戦車技術者たちは職を失い、戦車工場は民需品の生産に転換。日本の戦車開発技術は、途絶える危機に瀕したのです。

朝鮮戦争と再軍備の機運

しかし1950年、朝鮮戦争が勃発します。冷戦が本格化する中、アメリカは日本の戦略的重要性を再認識。日本に警察予備隊(後の自衛隊)の創設を要請しました。

1952年、サンフランシスコ講和条約の発効により、日本は主権を回復。同時に保安隊が発足し、限定的ながら防衛力の整備が始まりました。

そして1954年7月1日、自衛隊が正式に発足。ついに日本は、再び戦車を保有する道を歩み始めたのです。

技術の断絶と再出発

しかし、ここで大きな問題がありました。戦車開発が10年近く中断されていたため、技術の継承が途切れていたのです。

戦前・戦中の戦車技術者の多くは高齢化し、若い技術者は戦車開発の経験がない。さらに、この10年間で世界の戦車技術は大きく進化していました。日本は、大きなビハインドを背負ってのスタートとなったのです。

それでも、日本の技術者たちは諦めませんでした。アメリカから供与されたM4シャーマンやM24チャーフィーを徹底的に研究し、最新の戦車技術を吸収。限られた予算と時間の中で、国産戦車開発に挑んだのです。

復活の狼煙── 61式戦車【日本戦車の再出発】

戦後初の国産戦車、ここに誕生

そして1961年(昭和36年)、戦後日本初の国産戦車が制式採用されました。その名も「61式戦車」。

この瞬間、日本の戦車技術は復活を遂げたのです。

61式戦車の主要諸元:

- 全長:8.19m(砲身含む)

- 重量:35トン

- 主砲:90mm ライフル砲

- 最高速度:45km/h

- エンジン:空冷ディーゼル600馬力

- 乗員:4名

九七式中戦車と比較すると、その進化は歴然です:

- 重量は2倍以上(15トン→35トン)

- 火力は大幅に向上(47mm→90mm)

- エンジン出力は3倍以上(170馬力→600馬力)

日本の地形に合わせた設計思想

61式戦車の開発で特筆すべきは、日本の国情に合わせた設計が徹底されていた点です。

当時の欧米の主力戦車は40~50トン級が主流でしたが、61式戦車は35トンに抑えられました。これは日本の橋梁の耐荷重を考慮した結果です。いくら強力な戦車を作っても、橋を渡れなければ意味がありません。

また、日本の起伏に富んだ地形での戦闘を想定し、俯仰角(砲身の上下可動範囲)を大きく取りました。これにより、山がちな地形でも効果的に敵を攻撃できます。

技術者たちの執念

61式戦車の開発は困難の連続でした。

90mm砲の国産化、複雑な射撃統制装置の開発、信頼性の高いエンジンの設計――どれも高度な技術が要求されます。

特に苦労したのが変速機です。戦車のような重量物をスムーズに加速・減速させる変速機の開発は、極めて高度な技術。何度も試作を重ね、テストを繰り返し、ようやく実用レベルに到達しました。

開発に携わった技術者の一人は、後年こう語っています。

「戦争で負けた悔しさ、10年間のブランク、限られた予算――すべてが我々にのしかかっていました。でも、絶対に諦めたくなかった。日本の戦車技術を復活させたい。その一心でした」

61式戦車は560両が生産され、1990年代まで日本を守り続けました。戦後日本の防衛の礎を築いた名車として、今なお多くの人々に記憶されています。

【関連商品】

61式戦車の雄姿をプラモデルで再現してみませんか? タミヤの1/35スケールモデルは、精密な造形と組み立てやすさで定評があります。完成後は部屋に飾れば、立派なインテリアにも。

傑作の誕生── 74式戦車【世界を驚かせた油気圧サスペンション】

第二世代MBT(主力戦車)の時代へ

1960年代後半、世界の戦車技術は新たな段階に入っていました。第二世代MBT(Main Battle Tank:主力戦車)の時代です。

この世代の戦車の特徴は:

- 105mm滑腔砲または大口径ライフル砲

- 複合装甲による防御力向上

- レーザー測距儀などの高度な射撃統制装置

- 1000馬力級のパワフルなエンジン

日本も、この世界標準に追いつき、追い越すべく、新型戦車の開発に着手しました。それが「74式戦車」です。

1974年、新時代の幕開け

1974年(昭和49年)に制式採用された74式戦車は、日本の戦車開発技術が世界水準に達したことを証明する傑作でした。

74式戦車の主要諸元:

- 全長:9.41m(砲身含む)

- 重量:38トン

- 主砲:105mm ライフル砲(英国製L7のライセンス生産)

- 最高速度:53km/h

- エンジン:空冷2サイクルV型10気筒ディーゼル 720馬力

- 乗員:4名

世界初の油気圧サスペンション── 日本独自の技術

74式戦車の最大の特徴が、油気圧サスペンションです。

これは車体の姿勢を自在にコントロールできる革新的なシステムで、以下のことが可能になりました:

①車体前部を下げて射撃(ハルダウン姿勢)

陣地から最小限の部分だけを露出させて射撃でき、被弾率を大幅に減少。

②車体を傾けて射撃

横からの攻撃に対し、車体を傾けることで装甲の実効厚を増加。

③不整地での水平維持

傾斜地でも車体を水平に保ち、安定した射撃が可能。

この技術は当時の戦車としては画期的で、世界各国の軍事関係者を驚かせました。実は10式戦車もこの技術を継承・発展させており、日本戦車の伝統的強みとなっています。

バランスの取れた名車

74式戦車は、火力・防御力・機動力のバランスが非常に優れていました。

特に射撃精度の高さは定評があり、自衛隊の演習でも高い命中率を記録。「当たる戦車」として、乗員からの信頼も厚い車両でした。

また61式と同様、日本の国情に合わせて重量は38トンに抑えられました。当時の欧米主力戦車(40~50トン級)より軽量ながら、性能は同等以上。日本の技術力の高さを示す証拠です。

893両が日本を守った

74式戦車は1974年から1989年まで生産され、総生産数は893両。61式戦車に代わって日本の防衛の主力を担い、2000年代まで第一線で活躍しました。

現在も一部の部隊で使用されており、50年近い歴史を持つ長寿戦車となっています。これも、基本設計の優秀さと、継続的な改良の賜物でしょう。

【関連商品】

74式戦車の精密なディテールを堪能したいなら、書籍「陸上自衛隊74式戦車のすべて」がおすすめ。開発秘話から運用実態まで、豊富な写真と証言で描かれています。

第三世代の巨人── 90式戦車【世界最高峰への到達】

冷戦末期、最強戦車の開発競争

1980年代、冷戦は最終局面を迎えていました。東西両陣営は、それぞれ「第三世代MBT」と呼ばれる最新鋭戦車を配備し始めます。

西側:

- M1エイブラムス(アメリカ)

- レオパルト2(西ドイツ)

- チャレンジャー(イギリス)

東側:

- T-80(ソ連)

- T-72(ソ連)

これらの戦車は、それまでの戦車とは一線を画す性能を持っていました:

- 120mm滑腔砲による圧倒的火力

- 複合装甲・セラミック装甲による高い防御力

- 1500馬力級エンジンによる高機動力

- デジタル射撃統制装置による高命中率

北海道のソ連機甲師団に対抗する

当時、日本が最も警戒していたのが、北方からのソ連の脅威でした。ソ連は北海道侵攻を想定し、千島列島やサハリンに大規模な機甲部隊を配備していたのです。

仮にソ連が北海道に侵攻してきた場合、T-72やT-80といった第三世代戦車が大量に投入されることは確実。74式戦車では力不足です。

日本も、第三世代戦車を開発しなければならない――。そうした危機感から、1977年に新戦車の開発がスタートしました。

1990年、最強戦車の誕生

そして1990年(平成2年)、ついに新型戦車が制式採用されました。「90式戦車」の誕生です。

90式戦車の主要諸元:

- 全長:9.80m(砲身含む)

- 重量:50.2トン

- 主砲:44口径120mm滑腔砲(国産)

- 最高速度:70km/h

- エンジン:水冷2サイクルV型10気筒ディーゼル 1500馬力

- 乗員:3名(自動装填装置により装填手が不要)

74式戦車と比較すると、まさに別次元の性能:

- 重量:38トン → 50トン

- 主砲:105mm → 120mm

- エンジン出力:720馬力 → 1500馬力

- 最高速度:53km/h → 70km/h

日本独自の技術が結集

90式戦車の開発で、日本の技術者たちは様々な独自技術を投入しました。

①国産120mm滑腔砲

日本製鋼所が開発したこの主砲は、NATO標準の120mm砲と互換性を持ちながら、命中精度はさらに高いとされています。砲身の製造技術は、日本の精密加工技術の粋を集めたものです。

②自動装填装置

世界初の実用的な自動装填装置を搭載。これにより乗員を4名から3名に削減し、車内スペースを有効活用できました。また、人間よりも高速かつ正確な装填が可能になり、発射速度が向上しました。

③複合装甲

詳細は機密ですが、セラミックと鋼板を組み合わせた複合装甲により、対戦車ミサイルや成形炸薬弾(HEAT弾)への防御力を大幅に向上させました。

④デジタル射撃統制装置(FCS)

レーザー測距儀、弾道計算コンピュータ、砲安定装置を統合した高度なシステムにより、走行中でも高い命中精度を実現。初弾命中率は90%以上とも言われています。

世界最高水準の性能

完成した90式戦車の性能は、世界最高水準でした。

特に射撃精度は他国の追随を許さず、富士総合火力演習では2000m先の目標に走行中から命中させるという離れ業を披露。海外の軍事関係者から「信じられない」と驚嘆の声が上がりました。

機動性も優れており、最高速度70km/hは当時の主力戦車としてはトップクラス。日本の道路事情に合わせた設計でありながら、この性能を実現したのは見事というほかありません。

唯一の弱点── 重量とコスト

しかし、90式戦車には弱点もありました。

重量50トンという数字は、北海道以外での運用を困難にしました。本州の多くの橋梁は、50トンの戦車の通行を想定していません。結果として、90式戦車は主に北海道に配備されることになりました。

また、1両あたり約8億円という価格も問題でした。高性能を追求した結果、コストが高騰してしまったのです。

総生産数は約340両。当初計画の600両には遠く及びませんでしたが、それでも90式戦車は冷戦終結後の日本防衛の要として活躍し続けています。

【関連商品】

90式戦車の迫力を手元で感じたいなら、タミヤの1/35スケールプラモデルがおすすめ。自動装填装置のハッチ開閉ギミックなど、細部まで再現されています。

革命児の登場── 10式戦車【世界最強の呼び声】

新時代の脅威と新しい要求

21世紀に入り、日本を取り巻く安全保障環境は大きく変化しました。

ソ連は崩壊しましたが、代わりに中国が急速に軍事力を増強。また、北朝鮮の核・ミサイル開発も深刻な脅威となりました。さらに、テロやゲリラ戦といった非対称戦への対応も求められるようになりました。

こうした新しい脅威に対応するため、防衛省は次世代戦車の開発を決定。2002年に開発がスタートしました。

開発コンセプトは明確でした:

- 全国展開可能な重量(本州の橋梁を通行できること)

- 90式を超える性能(火力・防御力・機動力すべてで)

- 情報化時代に対応(ネットワーク戦闘能力)

- コストの適正化(調達数を確保できる価格)

一見、矛盾する要求です。性能を上げれば重量とコストが増える。しかし、重量は減らさなければならない――。

この難題に、日本の技術者たちは挑んだのです。

2010年、第四世代戦車の誕生

そして2010年(平成22年)、新型戦車が制式採用されました。「10式戦車(ひとまるしきせんしゃ)」の誕生です。

10式戦車の主要諸元:

- 全長:9.42m(砲身含む)

- 重量:44トン(90式より6トン軽量!)

- 主砲:44口径120mm滑腔砲(新開発の国産砲)

- 最高速度:70km/h

- エンジン:水冷4サイクルV型8気筒ディーゼル 1200馬力

- 乗員:3名

軽いのに強い── パラドックスの実現

10式戦車の最大の驚きは、90式より軽いのに、防御力は同等以上という点です。

これは、最新の複合装甲技術(モジュール装甲)によって実現されました。必要に応じて装甲モジュールを追加・交換できる設計により、脅威レベルに応じた柔軟な対応が可能になったのです。

また、車体構造の最適化により、軽量化と強度確保を両立。日本の自動車産業で培われた軽量化技術が、ここで開花したのです。

世界最高水準の射撃精度

10式戦車の射撃精度は、さらに進化しました。

新開発の120mm滑腔砲は、砲身の製造精度を極限まで高め、90式以上の命中精度を実現。また、新型の射撃統制装置は、より高速な弾道計算が可能になり、初弾必中率がさらに向上しました。

富士総合火力演習では、2000m以上離れた目標に走行しながら次々と命中させる様子が公開され、その精度の高さを世界に示しています。

C4Iシステムによるネットワーク戦闘

10式戦車の革新性は、C4Iシステムの搭載にあります。

C4Iとは:

- Command(指揮)

- Control(統制)

- Communication(通信)

- Computer(コンピュータ)

- Intelligence(情報)

これらを統合したシステムにより、10式戦車は他の戦車や指揮所、偵察部隊とリアルタイムで情報を共有できます。

例えば:

- 偵察ドローンが発見した敵の位置情報を瞬時に受信

- 味方戦車の位置と状況を常に把握

- 指揮所からの命令を即座に受領

これにより、単独での戦闘能力だけでなく、部隊全体としての戦闘力が飛躍的に向上したのです。まさに21世紀の戦車にふさわしい能力と言えるでしょう。

受け継がれた油気圧サスペンション

10式戦車は、74式戦車から続く油気圧サスペンションの伝統を受け継いでいます。しかも、さらに進化させています。

車体の姿勢制御は74式以上に柔軟になり、射撃時の安定性がさらに向上。また、不整地での走行性能も改善され、あらゆる地形での戦闘が可能になりました。

この技術は、日本戦車の独自性を象徴する「伝統の技」なのです。

世界最強戦車の呼び声

10式戦車の性能は、各国の軍事専門家から高く評価されています。

「世界最高水準の戦車」「技術的に最も先進的」「射撃精度は世界一」――様々な賛辞が寄せられています。

もちろん「最強」を客観的に証明することは困難です。しかし少なくとも、10式戦車が世界トップクラスの戦車であることは間違いありません。

敗戦から65年。日本の戦車は、世界の頂点に到達したのです。

※世界の最強戦車ランキングに興味がある方は、姉妹記事「世界最強戦車ランキング」もぜひご覧ください。10式戦車が世界の名だたる戦車とどう比較されるのか、詳しく解説しています。

2024年現在の配備状況

10式戦車は2012年から部隊配備が開始され、2024年現在も継続的に生産されています。総生産数は現時点で約200両以上とされ、今後も増加する見込みです。

90式戦車が主に北海道に配備されているのに対し、10式戦車は全国に配備可能。より柔軟な防衛態勢の構築に貢献しています。

【関連商品】

10式戦車の精密な構造を学ぶなら、書籍「10式戦車」がおすすめ。開発の裏側から最新技術の解説まで、豊富な図解で分かりやすく説明されています。

新概念の戦闘車両── 16式機動戦闘車【戦車とは何か?】

「戦車」ではない「機動戦闘車」とは

2016年、自衛隊に新しいカテゴリーの戦闘車両が配備されました。「16式機動戦闘車」です。

「戦車じゃないの?」と思われるかもしれません。確かに、105mm砲を搭載し、装甲を持ち、敵戦車とも戦える――外見は戦車そのものです。

しかし、16式機動戦闘車は正式には「戦車」ではなく「機動戦闘車」というカテゴリーに分類されます。この違いは何でしょうか?

16式機動戦闘車の主要諸元:

- 全長:8.45m

- 重量:26トン

- 主砲:52口径105mm ライフル砲

- 最高速度:100km/h以上(公道走行時)

- エンジン:水冷4サイクル直列4気筒ディーゼル 570馬力

- 駆動方式:8輪(8×8)タイヤ式

- 乗員:4名

そう、16式機動戦闘車の最大の特徴は、キャタピラではなくタイヤで走行する点です。

なぜタイヤなのか?── 開発の背景

16式機動戦闘車開発の背景には、日本の地理的特性と新しい脅威がありました。

①島嶼防衛の必要性

南西諸島(沖縄~鹿児島の島々)への中国の脅威が増大する中、これらの島々を迅速に防衛する能力が求められました。しかし、50トンの戦車を島に輸送するのは容易ではありません。

②迅速な展開能力

災害派遣や有事の際、迅速に現場に到達する必要があります。しかしキャタピラ式の戦車は、公道走行速度が遅く、また道路を傷めるため移動に制約があります。

③輸送の容易さ

C-2輸送機で空輸可能な重量(26トン)に抑えることで、日本全国どこへでも迅速に展開できます。

タイヤ式の利点と欠点

利点:

- 公道を高速で走行可能(100km/h以上)

- 道路を傷めない

- 燃費が良い

- 整備が比較的容易

- 戦略機動性が高い(空輸・海上輸送が容易)

欠点:

- 不整地走破性は戦車に劣る

- 防御力は戦車より低い

- タイヤがパンクするリスク

それでも105mm砲── 十分な火力

防御力は戦車に劣りますが、攻撃力は侮れません。

105mm砲は、最新の砲弾を使用すれば第二世代戦車を撃破可能。また、歩兵や装甲車に対しては十二分な火力です。

2000m以上の長距離から一方的に攻撃できれば、防御力の差をカバーできる――それが16式機動戦闘車の戦術思想です。

即応機動連隊── 新しい部隊構想

16式機動戦闘車は、「即応機動連隊」という新しい部隊に配備されています。

即応機動連隊は、有事の際に日本全国どこへでも迅速に展開し、初動対処を行う部隊。16式機動戦闘車の高い機動性は、まさにこの任務にぴったりです。

南西諸島で事態が発生した場合、C-2輸送機で迅速に空輸し、到着後すぐに戦闘可能――。これは従来の戦車では不可能だった運用です。

戦車 vs 機動戦闘車── 役割の違い

「戦車があれば機動戦闘車は不要では?」という疑問もあるでしょう。

しかし、両者は役割が異なります:

戦車(10式・90式):

- 本格的な地上戦闘での主力

- 高い防御力で敵陣に突入

- 敵の主力戦車と正面から戦闘

- 戦略的な要地を死守

機動戦闘車(16式):

- 迅速な初動対処

- 広い地域をカバー

- 敵の軽装甲車両や歩兵に対処

- 状況に応じて柔軟に移動

つまり、戦車は「重厚な盾と矛」、機動戦闘車は「俊敏な剣」なのです。両者を組み合わせることで、より効果的な防衛が可能になります。

【関連商品】

16式機動戦闘車の雄姿を手元に。プラモデルなら細部まで観察できます。タイヤの構造や砲塔のディテールなど、実車では見られない部分も確認可能。

日本の戦車技術── 何が凄いのか?【技術的考察】

ここで少し、日本の戦車技術の「何が凄いのか」を整理してみましょう。

①世界最高水準の射撃精度

日本の戦車の射撃精度は、世界でもトップクラスです。

その秘密は:

- 高精度な砲身製造技術:日本製鋼所の砲身は、内径の精度が極めて高い

- 優れた射撃統制装置:日本のエレクトロニクス技術を活用

- 高度な砲安定装置:走行中でも砲を安定させる技術

これらの技術により、2000m先の目標に走行中から命中させるという芸当が可能になっています。

②独自の油気圧サスペンション

74式戦車から続く油気圧サスペンションは、日本独自の技術です。

この技術により:

- 不整地でも水平を維持

- 射撃時の姿勢制御

- 乗員の疲労軽減

世界の他の戦車にはない、日本戦車の特徴となっています。

③自動装填装置

90式戦車で実用化された自動装填装置は、現在も10式戦車に受け継がれています。

利点:

- 乗員を4名から3名に削減

- 人間より高速・正確な装填

- 乗員の疲労軽減

ソ連/ロシアも自動装填装置を採用していますが、日本の装置は信頼性がより高いとされています。

④軽量化技術

10式戦車は、90式より軽いのに性能は同等以上――この矛盾を解決した軽量化技術は見事です。

- モジュール装甲による柔軟な設計

- 車体構造の最適化

- 高張力鋼の使用

日本の自動車産業で培われた軽量化技術が、戦車開発にも活かされています。

⑤ネットワーク戦闘能力

10式戦車のC4Iシステムは、世界でも最先進的です。

日本のIT技術・通信技術を結集し、単独の戦車の性能だけでなく、部隊全体としての戦闘力を向上させています。

日本の戦車、これからどこへ?【未来展望】

新しい脅威── ドローンとサイバー攻撃

現代の戦場は急速に変化しています。

ウクライナ戦争では、ドローンが戦車を攻撃する映像が連日報道されました。また、サイバー攻撃により戦車の電子システムが無力化されるリスクも指摘されています。

こうした新しい脅威に対し、日本の戦車はどう進化していくのでしょうか?

対ドローン防御

今後の戦車には、対ドローン防御システムが不可欠です。

考えられる対策:

- アクティブ防護システム(APS):接近する脅威を自動検知・迎撃

- 対空機銃の強化

- 電子妨害装置の搭載

- レーザー兵器による迎撃

10式戦車にも、こうしたシステムが段階的に追加されていくでしょう。

AIと自律化

将来的には、AI(人工知能)の活用も進むと考えられます。

- 自動目標識別

- 最適な戦術の提案

- 半自律運転

- 複数車両の協調行動

ただし、完全自律型の「無人戦車」が主流になるかは不明です。最終的な攻撃判断は、やはり人間が行うべきという倫理的な議論もあります。

次世代戦車の開発は?

10式戦車の後継となる次世代戦車の開発は、まだ公式には発表されていません。

しかし、防衛省は常に技術研究を続けています。おそらく2030年代には、新しいコンセプトの戦車が登場するかもしれません。

可能性のある技術:

- 電磁装甲(電気で装甲効果を高める)

- レールガン(電磁加速砲)

- 複合材料による軽量化

- 完全デジタル化されたコックピット

戦車は不要になる?

一部では「ミサイルやドローンの時代に戦車は不要」という意見もあります。

しかし、地上を制圧・占領するには、やはり地上部隊が必要です。そして地上部隊を支援する装甲戦闘車両──つまり戦車は、今後も重要な存在であり続けるでしょう。

形は変わるかもしれません。従来の「戦車」という概念を超えた、新しい装甲戦闘車両が登場するかもしれません。

しかし「敵の攻撃から守られながら、強力な火力で敵を攻撃する」という基本的な役割は変わらないはずです。

日本の戦車が示すもの── 技術立国の矜持

敗戦から世界最高峰へ

この記事で見てきたように、日本の戦車の歴史は、まさにドラマティックな物語です。

- 1920年代、手探りで始まった国産戦車開発

- 大戦期、圧倒的な技術格差に苦しんだ日々

- 敗戦による10年の空白

- そして復活、進化、世界最高峰への到達

この80年の歩みは、日本という国の歩みそのものです。

技術者たちの情熱

戦車開発を支えてきたのは、名もなき技術者たちの情熱でした。

限られた予算と時間の中で、世界最高の戦車を作る――。その執念が、10式戦車という傑作を生み出したのです。

「戦争で負けた悔しさを、技術で晴らす」

そんな思いが、日本の技術者たちを突き動かしてきたのかもしれません。

平和のための力

最後に、大切なことを述べておきます。

戦車は戦争のための兵器です。しかし同時に、平和を守るための道具でもあります。

「強い防衛力があるから、戦争にならない」

「攻めても無駄だと思わせることが、最大の抑止力」

これが、現代日本の防衛思想です。

10式戦車も16式機動戦闘車も、決して他国を攻めるためではありません。日本を守るため、日本の平和を維持するための存在なのです。

未来への希望

日本の戦車技術は、これからも進化し続けるでしょう。

新しい脅威に対応し、新しい技術を取り入れ、常に最高水準を目指す――。それが日本の技術者たちの矜持です。

そして私たちは、その努力に敬意を払い、彼らが守ってくれる平和を大切にしていきたいものです。

まとめ── 日本の戦車、完全ガイド

各世代の日本戦車まとめ

黎明期(1920~30年代):

- 試製一号戦車:日本初の国産戦車

- 八九式中戦車:初の制式採用戦車

- 九五式軽戦車:最多生産の軽戦車

大戦期(1937~1945年):

- 九七式中戦車:日本戦車の代名詞

- 技術格差に苦しみながらも、勇敢に戦った

戦後第一世代(1960年代):

- 61式戦車:戦後初の国産戦車、復活の狼煙

第二世代(1970年代):

- 74式戦車:油気圧サスペンションを搭載した傑作

第三世代(1990年代):

- 90式戦車:世界最高水準の性能、冷戦期の守護者

第四世代(2010年代~):

- 10式戦車:軽量化と高性能を両立、世界最強の呼び声

- 16式機動戦闘車:新概念の機動戦闘車両

日本戦車の特徴

- 射撃精度の高さ:世界トップクラス

- 油気圧サスペンション:日本独自の技術

- 自動装填装置:乗員削減と発射速度向上

- 軽量化技術:限られた重量で最大の性能

- ネットワーク戦闘能力:21世紀の戦場に対応

これから戦車を学びたい人へ

日本の戦車に興味を持ったあなたに、おすすめの「次のステップ」をご紹介します。

①実物を見る

全国の駐屯地では、年に数回「記念行事」が開催され、戦車を間近で見られます。特に静岡県の富士総合火力演習は、戦車の実弾射撃が見られる貴重な機会です(要事前応募)。

②プラモデルで学ぶ

プラモデルは、戦車の構造を理解する最良の教材です。組み立てながら、「なぜこの形なのか」「この装備は何のためか」を考えると、より深く理解できます。

③ゲームで体験

「War Thunder」「World of Tanks」などのオンラインゲームでは、日本の戦車を操作できます。ゲームを通じて、各戦車の特性を体感的に理解できるでしょう。

④当ブログの関連記事

- WW2日本戦車完全リスト:大戦期の日本戦車を徹底解説

- 世界最強戦車ランキング:10式戦車は世界でどう評価される?

- 74式戦車の全貌:油気圧サスペンションの技術詳細を解説

おわりに── 鋼鉄に込められた日本の魂

ここまで、日本の戦車史を戦前から現代まで辿ってきました。

試製一号戦車から10式戦車まで、約100年の歳月。その間、日本の戦車は幾度もの挫折と復活を経験してきました。

大戦期の技術的劣勢。敗戦による開発中断。そして復活、進化、そして世界最高峰への到達――。

この歴史が私たちに教えてくれるのは、技術は諦めなければ必ず進化するということです。そして、平和を守るための力は、決して恥ずべきものではないということです。

あの時、もっと強い戦車があれば

正直に言えば、私は今でも思います。

「もし、あの時代にもっと強力な戦車があれば」

「もし、資源と技術があれば」

「もし、戦車開発にもっと優先順位があれば」

そうすれば、もっと多くの戦車兵が生き延びたかもしれない。もっと善戦できたかもしれない。歴史は変わっていたかもしれない――。

しかし、歴史に「もし」はありません。私たちにできるのは、過去から学び、未来に活かすことだけです。

今の日本戦車は、世界最強レベル

そして今、日本の戦車技術は世界最高峰に到達しました。

10式戦車の射撃精度、機動性、ネットワーク戦闘能力――。どれをとっても世界トップクラスです。

あの敗戦から80年。日本は技術で世界に追いつき、そして追い越しました。

これは、無数の技術者たちの努力の結晶です。戦後の焼け野原から立ち上がり、限られた予算と時間の中で、世界最高の戦車を作り上げた――その執念と情熱に、私たちは最大の敬意を払うべきでしょう。

戦車が活躍しない世界を願って

最後に、私の本音を言わせてください。

私は戦車が大好きです。その技術、デザイン、歴史、すべてに魅了されています。

しかし同時に、戦車が実戦で活躍しない世界を心から願っています。

戦車が戦場に出るということは、戦争が起きているということ。人々が死に、街が破壊され、悲劇が繰り返されるということ。

10式戦車も16式機動戦闘車も、できれば演習場だけで活躍し、実戦で使われる日が来ないことを――私は心から願っています。

「強い防衛力があるから、戦争にならない」

それが、現代日本の防衛思想です。戦車は「戦うため」ではなく「戦わないため」に存在する――。そう信じたいのです。

あなたの戦車ライフを応援します

この記事で、日本の戦車に少しでも興味を持っていただけたなら、筆者としてこれ以上の喜びはありません。

プラモデルを組み立てるもよし、実物を見に行くもよし、ゲームで操縦するもよし。あなたなりの方法で、日本の戦車の魅力を味わってください。

そして、もしあなたが戦車について誰かと語る機会があれば、ぜひこの記事のことを思い出してください。日本の戦車には、技術だけでなく、人々の情熱と歴史が詰まっているのだということを。

最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。

あなたの戦車ライフに幸あれ!

【この記事を気に入っていただけたら】

- SNSでシェアしていただけると嬉しいです

- コメント欄でご意見・ご感想をお待ちしています

- ブックマークして、ぜひまた遊びに来てください

【関連記事もぜひ】

日本の戦車についてもっと知りたい方は、以下の記事もおすすめです:

【免責事項】

本記事の情報は2025年10月時点のものです。防衛装備品の詳細な仕様には機密情報が含まれるため、公開情報を基に執筆しています。最新の情報や詳細については、防衛省の公式発表をご確認ください。

コメント