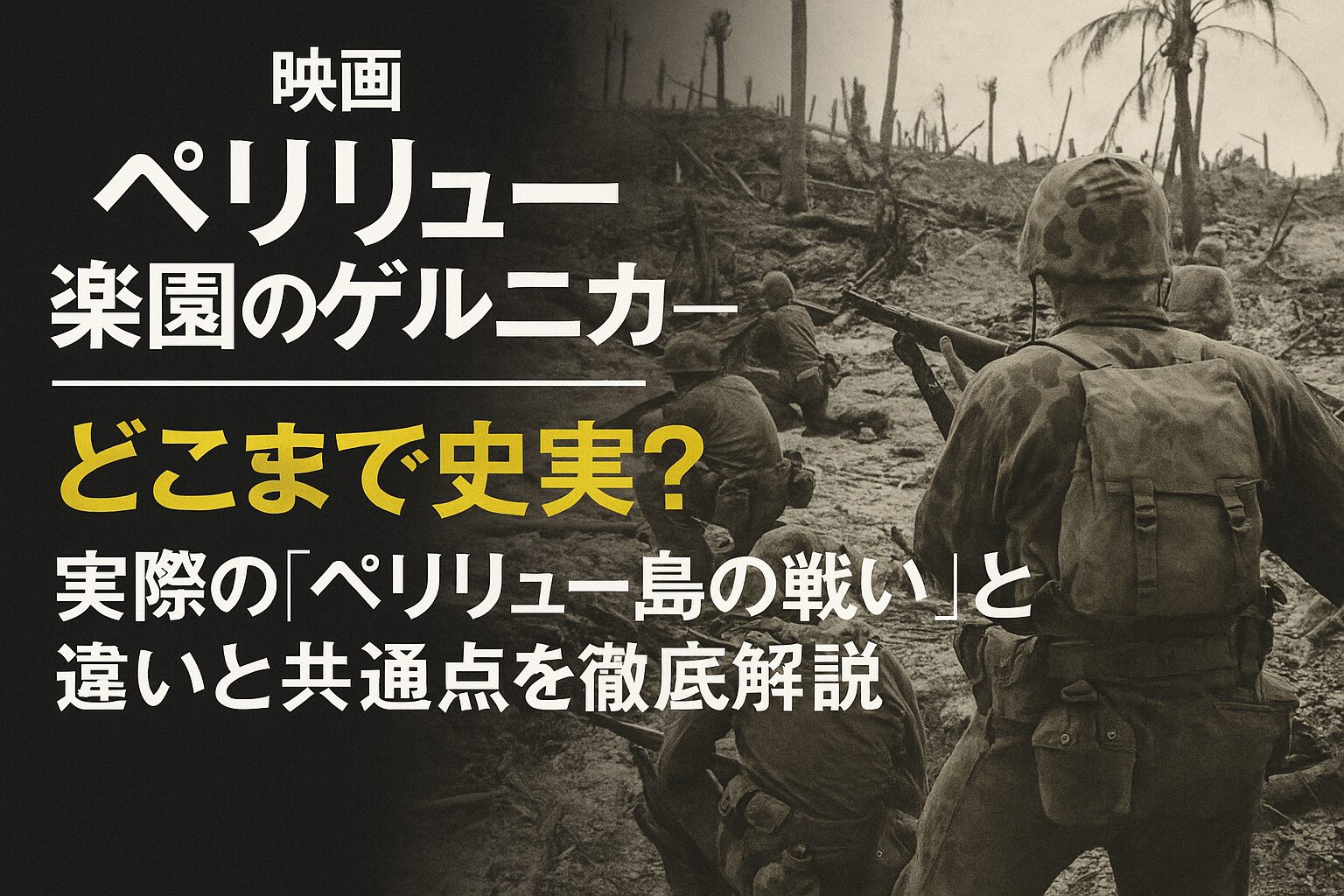

三頭身キャラが描く”地獄の73日”――映画の向こう側にある本当の戦場

2025年12月5日公開のアニメ映画『ペリリュー -楽園のゲルニカ-』。

終戦80年という節目に届けられるこの作品を観た人、漫画を読んだ人の多くが、おそらくこう思うはずだ。

「これ、どこまで本当なの?」

可愛らしい三頭身のキャラクターが、血と泥と渇きにまみれた戦場で次々と倒れていく。「功績係」という特殊な任務を負った漫画家志望の青年・田丸均は、仲間の「最後の瞬間」を美しく仕立て上げて遺族に送る――。

そんな物語を見たとき、僕たちの中には必ず疑問が湧く。

「こんなことが本当にあったのか?」 「映画の演出はどこまでが史実で、どこからが創作なのか?」

原作者の武田一義氏は映画の共同脚本も担当し、「兵器が人体を破壊するさまをきちんと描いてほしい」と要望したという。つまりこの作品は、エンターテインメントでありながら、決して史実から目を逸らさない覚悟を持った作品なのだ。

映画を観る前に知っておきたい人も、観終わってから「あのシーンは本当だったのか」と確認したい人も、この記事を通じて、80年前のペリリュー島で本当に起きたことを知ってほしい。

そして、田丸や吉敷たちと同じ年齢の若者たちが、どんな想いで南の島の戦場を生きたのかを、少しでも感じ取ってもらえたら嬉しい。

映画『ペリリュー』が描く時代と舞台――まずは基本情報から

物語の舞台:昭和19年(1944年)9月15日〜11月27日のペリリュー島

映画の舞台となるのは、太平洋戦争末期の昭和19年(1944年)9月から約2ヶ月半にわたって繰り広げられたペリリュー島の戦いだ。

場所はパラオ共和国(当時は日本の委任統治領)のペリリュー島。南国の美しい島だったこの場所が、日米両軍合わせて1万人以上の死傷者を出す激戦地となった。

主人公・田丸均という存在

21歳の日本兵・田丸均。漫画家志望の彼は、その絵の才能を買われて「功績係」という特殊な任務に就く。

功績係とは、戦死した仲間の最期の様子を絵や文章で記録し、遺族に送る役目だ。

いつ自分が死ぬかもわからない極限状態の中で、ついさっきまで言葉を交わしていた仲間の「最後の瞬間」を記録する。しかもそれを、時には嘘を交えながら美談に仕立て上げなければならない――。

そんな残酷な任務を背負いながら、田丸は相棒の吉敷佳助(中村倫也)と共に、過酷な戦場を生き延びようともがく。

映画が描くテーマ

原作マンガは2016年から2021年までヤングアニマルで連載され、第46回日本漫画家協会賞優秀賞を受賞した話題作だ。

可愛らしい三頭身キャラでありながら、兵器が人体を破壊する残酷なリアリティを正面から描くというギャップが大きな特徴となっている。

ちばてつや、花沢健吾、重松清、有川ひろ、原泰久、里中満智子など、錚々たるクリエイターたちが絶賛したこの作品。

映画化にあたっては、原作者の武田一義氏自身が西村ジュンジ氏と共同で脚本を執筆。全11巻の原作をどのように映画に落とし込むか、「本当に長い長い時間をかけた」という。

「原作だけでなく、この作品にはベースとなる史実――80年前の戦争があります。そこで生きた人々がいます」

武田氏のこの言葉が、映画のスタンスを端的に表している。

実際のペリリュー島の戦い――映画の背景にある”史実”

では、実際のペリリュー島の戦いはどのようなものだったのか。

映画を理解するためにも、まずは史実を押さえておこう。

戦いの概要:1万人の日本兵、生存者わずか34人

太平洋戦争末期の昭和19年9月15日から約2か月半繰り広げられたパラオ・ペリリュー島での戦いは、日本軍1万人中最後まで生き残った兵士がわずか34人、米軍も1600人以上が死亡したとされる激戦だった。

これだけでも、その凄惨さが伝わってくる。

日本軍の守備部隊は約1万名。主力は水戸第二連隊(歩兵第2連隊)で、その9割がペリリュー島で命を落とした。

対する米軍は約4万の兵力。圧倒的な物量差だった。

なぜペリリュー島が激戦地になったのか

ペリリュー島はパラオ諸島の一部で、日本軍にとってはフィリピンとパラオを結ぶ重要な中継地点だった。

一方、米軍にとっては、フィリピン奪還作戦(レイテ島上陸作戦)の前に叩いておくべき日本軍拠点という位置づけだった。

当初、米軍は「2〜3日で占領できる」と見積もっていた。

しかし実際には73日間の死闘となり、米海兵隊の損害率は史上最悪の約60%に達した。

なぜそこまでの激戦になったのか?

日本軍の新戦術:「玉砕禁止」と「持久戦」

ペリリュー島の戦いは、日本軍にとって戦術の大転換点だった。

それまでの日本軍は、劣勢に立たされると「バンザイ突撃」と呼ばれる全員突撃で玉砕するのが常套手段だった。サイパン島やタラワ島などでは、この戦術により日本兵は次々と倒れていった。

しかしペリリュー島では、中川州男大佐の指揮のもと、「玉砕を禁じ、可能な限り長期間戦い続ける」という新方針が採られた。

具体的には:

- 洞窟陣地の活用:島内の自然洞窟を拡張し、地下陣地網を構築

- 水際での迎撃をやめる:米軍上陸時に海岸で迎え撃つのではなく、内陸の陣地に誘い込む

- 夜襲・ゲリラ戦:少数による奇襲を繰り返し、米軍を消耗させる

- 一切の玉砕突撃を禁止:生き延びることが任務

この戦術は大成功し、米軍に予想外の損害を与えた。

そして、この「持久戦戦術」は後の硫黄島の戦いへと引き継がれることになる。

戦場の過酷さ:飢え、渇き、マラリア

数字だけでは伝わらない戦場の過酷さがあった。

ペリリュー島は珊瑚礁の島で、飲料水の確保が極めて困難だった。日本軍は井戸を掘ったが、水は塩分を含み、飲めるものではなかった。

そこに容赦なく照りつける南国の灼熱。

米軍の艦砲射撃と空爆は昼夜を問わず続き、日本兵たちは洞窟の中で息を潜めるしかなかった。

そしてマラリアやデング熱などの伝染病。熱帯の島特有の病気が、栄養不足で免疫力の落ちた兵士たちを次々と襲った。

戦死者の多くは、直接の戦闘ではなく、飢えと渇きと病気によるものだったとされる。

最後まで戦い抜いた日本兵たち

守備の中核を担った水戸第二連隊はその9割がペリリュー島で亡くなっている。

中川州男大佐は、最後まで指揮を執り続け、11月24日に自決。その際、大本営に打電した最後の電文は今も語り継がれている。

「サクラ サクラ」

これは「全弾撃ち尽くし、もはやこれまで」という意味の暗号だった。

生き残った34人の日本兵の中には、終戦を知らずに1947年まで戦い続けた者もいたという。

その犠牲の多さと過酷さに対してほとんど語られることのない「忘れられた戦い」となり、2025年現在でも千を超える日本兵の遺骨が収容されず島に眠っている。

映画と史実の共通点――何が”本当”なのか

では、映画『ペリリュー』は史実をどこまで忠実に描いているのか。

①時代設定と戦闘の流れ

映画は昭和19年9月15日の米軍上陸から始まる。これは史実と完全に一致している。

戦闘の大まかな流れ――米軍の上陸、日本軍の洞窟陣地での抵抗、長期化する消耗戦――も、実際の戦況に即している。

②洞窟陣地と持久戦

映画の中で日本兵たちが立てこもる洞窟陣地は、史実そのものだ。

ペリリュー島には200以上の洞窟陣地があったとされ、それらは地下でトンネルによって複雑に結ばれていた。

米軍は火炎放射器やダイナマイトを使って洞窟を一つ一つ攻略していったが、その作業は極めて困難を極めた。

③飢えと渇きの描写

映画では、日本兵たちが飢えと渇きに苦しむシーンが繰り返し登場する。

これも完全に史実に基づいている。

特に水不足は深刻で、雨水を必死に集めたり、サトウキビをかじって水分を補給したりする様子が、生存者の証言からも確認できる。

④若い兵士たち

映画の主人公・田丸は21歳という設定だ。

実際のペリリュー島守備隊も、多くは20代前半の若者たちだった。

彼らは漫画を描いたり、故郷の家族を想ったり、仲間と冗談を言い合ったりしながら、その日その日を生きていた。

映画はそうした「普通の若者たちの日常」と「地獄のような戦場」のコントラストを、三頭身キャラを使うことで逆説的に強調している。

⑤水戸第二連隊

映画で描かれる日本軍部隊のモデルは、実在の水戸第二連隊だとされている。

茨城県水戸市出身者が多く所属したこの部隊は、ペリリュー島で壊滅的な損害を受けた。

守備の中核を担った水戸第二連隊はその9割がペリリュー島で亡くなっている。

原作者の武田一義氏は、2025年8月6日に茨城県立水戸第一高等学校で講演を行い、生徒たちに作品に込めた思いを語っている。水戸とペリリュー島の深い縁が、そこにはある。

映画ならではの演出と創作――フィクションの意味

では、映画『ペリリュー』のどこがフィクションなのか。

ここが重要なポイントだ。

①「功績係」という役割の史実性

映画の核となる「功績係」という役割。

戦死した仲間の最後の様子を記録し、美談に仕立て上げて遺族に送る――この仕事は、実際に存在したのか?

答えは、「似たような役割は存在したが、映画ほど体系化されてはいなかった」というのが正確だろう。

日本軍には「戦闘詳報」という戦闘記録をつける制度があり、部隊の行動や戦死者の状況を記録していた。また、遺族への戦死通知には簡単な戦死状況が記されることもあった。

しかし、田丸のように絵を描いて遺族に送るという専門の係が組織的に存在したという記録は、確認されていない。

つまり「功績係」は、史実をベースにしながらも、物語を駆動させるために創作された装置だと言える。

ただし、この創作には深い意味がある。

武田一義氏は東京国際映画祭のシンポジウムで、「功績係」に込めたメッセージについて語っている。

それは、「戦争における死を美化することへの問いかけ」であり、同時に「記憶を残すことの意味」についての問いなのだ。

田丸が仲間の死を美談に仕立て上げる行為は、一見すると戦争を美化しているようにも見える。しかし実際には、それは戦争の残酷さを隠蔽する行為であり、田丸自身もその矛盾に苦しむ。

功績係についての考察は『ペリリュー』にも登場する「功績係」とは?戦時中の記録係の役割と実在の記録――”記憶を遺す”という最も重い任務を読んでみてほしい。

②キャラクターの造形

田丸均、吉敷佳助といった主要キャラクターは、特定の実在人物をモデルにしたものではない。

しかし、彼らは「ペリリュー島で戦った若者たちの集合体」として造形されている。

漫画家志望の田丸、頼れる先輩の吉敷、故郷に恋人を残してきた兵士、家族を想う兵士――こうした人物像は、生存者の証言や手記から抽出された「リアルな兵士像」を反映している。

③三頭身キャラという表現

原作マンガ最大の特徴である三頭身キャラ。

これは明らかに「リアル」ではない。

しかし、だからこそ意味がある。

可愛らしいキャラクターが血まみれになり、バラバラになり、死んでいく。そのギャップが、逆に戦争の不条理さを際立たせる。

もしこれが劇画タッチのリアルな絵柄だったら、おそらく多くの読者・観客は見るのをやめてしまうだろう。

三頭身キャラだからこそ、若い世代も含めた幅広い層が作品に触れることができる。そして、気づいたときには戦争の残酷さに直面している。

これは、武田一義氏の計算された戦略だ。

④ストーリーの凝縮と再構成

原作マンガは全11巻。これを1本の映画にするため、ストーリーは大幅に凝縮・再構成されている。

武田氏自身が共同脚本を担当し、「本当に長い長い時間をかけた」というその作業は、「原作をダイジェストにしない」「前半だけでは物足りない」「史実を軽視しない」という三つのバランスを取る戦いだったという。

結果として、映画は田丸と吉敷の友情を軸に、ペリリュー島の戦いのエッセンスを凝縮した形になっているとのこと。

“史実を知ったうえで観る”と刺さるポイント

では、史実を知ったうえで映画を観ると、どんなシーンが特別な意味を持つのか。

あくまで、このシーンはあるだろうという推測にはなってしまうが、

ここではネタバレを避けつつ、史実的な背景知識があると深まる「観るべきポイント」をいくつか挙げてみたい。

①洞窟陣地のシーン

日本兵たちが洞窟に立てこもり、じっと米軍の攻撃をやり過ごすシーン。

これは、中川大佐が徹底した「持久戦戦術」を知っていると、より重みを持って感じられる。

「バンザイ突撃」という名の集団自殺を強要されてきた日本軍が、ペリリュー島では「生き延びることが任務」と命じられた。

洞窟の中で耐え忍ぶ兵士たちの姿は、まさにその新戦術の体現なのだ。

②水を求めるシーン

渇きに苦しむ兵士たちが、雨水やサトウキビに飛びつくシーン。

これは、珊瑚礁の島ペリリューの地理的条件を知っていると、その切実さが伝わってくる。

真水がない。井戸を掘っても塩水しか出ない。

南国の灼熱の中、水を求めて死んでいった兵士たちの姿が、そこには重なる。

③「サクラ」の暗号

もし映画の中で「サクラ」という言葉が出てきたら、注目してほしい。

これは中川大佐が最後に打電した暗号で、「全弾撃ち尽くし、もはやこれまで」を意味する。

日本人なら誰でも知っている美しい花の名前が、死の暗号になっている。その皮肉と悲しさ。

④生き残った者たちの苦悩

もし映画が終戦後や生存者について触れるなら、それは重要なメッセージだ。

日本軍1万人中最後まで生き残った兵士はわずか34人だった。

生き残った者たちは、その後どう生きたのか。

戦友の死を目の当たりにし、自分だけが生き延びた罪悪感(サバイバーズ・ギルト)に苦しんだ者も多かった。

功績係の田丸という設定は、まさに「記憶を背負って生きる者の物語」なのかもしれない。

「功績係」が象徴するもの――記憶と美化の狭間で

ここで改めて、「功績係」という役割の意味を考えてみたい。

戦争における「美談」の問題

戦争において、兵士の死は常に「美化」される傾向がある。

「お国のために立派に散った」 「最後まで勇敢に戦った」 「英霊として靖国に眠る」

こうした言葉は、遺族を慰めるための優しい嘘でもあり、同時に次の戦争への動員を正当化する装置でもあった。

田丸の仕事は、まさにその「美化」を担うものだ。

彼は仲間の悲惨な死を、「立派な最期」として絵と文章に仕立て上げる。時には嘘をつきながら。

これは、戦争の本質を隠蔽する行為に他ならない。

しかし、田丸自身もその矛盾に気づいている。そして苦しんでいる。

記憶を残すことの意味

一方で、田丸の行為には別の意味もある。

それは、「確かにここに生きた人間がいた」という記録を残すことだ。

2025年現在でも千を超える日本兵の遺骨が収容されず島に眠っている。

「忘れられた戦い」と呼ばれるペリリュー島。

もし田丸のような人間がいなければ、そこで死んだ兵士たちの存在そのものが忘れ去られてしまう。

功績係は、美化と記録の狭間で揺れ動く存在なのだ。

そして、原作者の武田一義氏自身も、ある意味で「現代の功績係」なのかもしれない。

80年前の戦場で死んでいった若者たちの記憶を、マンガという形で残す。美化せず、しかし忘れさせない。

映画『ペリリュー』もまた、その延長線上にある作品だと言える。

映画の背景にある「持久戦戦術」の革新性

史実を深掘りすると見えてくる、もう一つの重要なポイントがある。

それは、ペリリュー島の戦いが日本軍の戦術史において持つ意味だ。

それまでの日本軍:「バンザイ突撃」という悲劇

太平洋戦争の初期から中期にかけて、日本軍は劣勢に立たされると「バンザイ突撃」を行うのが常だった。

これは全兵士が一斉に突撃し、玉砕する戦術(というより自殺行為)だ。

サイパン島、タラワ島、アッツ島――多くの戦場で、日本兵は機関銃の前に無謀な突撃を繰り返し、文字通り全滅していった。

ペリリュー島での戦術転換

しかしペリリュー島では、中川州男大佐が全く異なる戦術を採用した。

- 玉砕突撃の禁止

- 地下陣地での持久戦

- 夜襲とゲリラ戦

- 一人でも多く生き延び、一日でも長く戦う

この戦術は、当時の日本軍の精神主義からすれば「革命的」だった。

「潔く散る」ことを美徳としてきた軍隊文化に対し、中川大佐は「生き延びて戦え」と命じたのだ。

なぜこの戦術が採用されたのか

背景には、大本営の戦略変更があった。

昭和19年の時点で、日本はすでに戦局を挽回する見込みを失っていた。

本土決戦が視野に入り始めた状況で、大本営が求めたのは「時間稼ぎ」だった。

米軍の進撃を一日でも遅らせ、その間に本土の防衛態勢を整える――それがペリリュー島守備隊の使命だった。

だから、早期に全滅する「バンザイ突撃」ではなく、可能な限り長期間戦い続ける「持久戦」が選ばれたのだ。

硫黄島へと引き継がれた戦術

この持久戦戦術は大成功を収めた。

米軍は当初「2〜3日で占領できる」と見積もっていたペリリュー島の攻略に、73日間を要した。しかも海兵隊の損害率は史上最悪の60%に達した。

この戦訓は、その後の硫黄島の戦いに活かされる。

硫黄島の栗林忠道中将は、ペリリュー島の戦いを研究し、さらに洗練された地下陣地戦術を展開した。

結果、米軍は硫黄島攻略に36日間を要し、甚大な損害を被った。

映画が描く「生き延びる苦しみ」

この戦術転換を知っていると、映画の描く兵士たちの苦悩がより深く理解できる。

彼らは「潔く散る」ことを許されなかった。

洞窟の中で、飢えと渇きに耐えながら、生き延びることを強いられた。

それは、ある意味で玉砕よりも過酷な選択だったのかもしれない。

一瞬の突撃で終わる死ではなく、何日も何週間も、死の恐怖と隣り合わせで生き続ける――。

功績係の田丸は、まさにそうした「生き延びる苦しみ」を象徴する存在だ。

映画と史実、どちらが「真実」なのか――ドキュメンタリーと物語の違い

ここまで、映画と史実の共通点と相違点を見てきた。

最後に、少し哲学的な問いを投げかけたい。

「映画と史実、どちらがより『真実』なのか?」

史実の「真実」

歴史学的な意味での「史実」は、もちろん重要だ。

何人が死んだのか、どんな戦術が採られたのか、どのような経緯で戦いが進行したのか――。

こうした客観的事実の積み重ねが、歴史の骨格を形作る。

しかし、数字や戦術だけでは伝わらないものがある。

それは、そこで生きた人間の感情や苦悩だ。

物語の「真実」

映画『ペリリュー』は、ドキュメンタリーではない。

田丸も吉敷も、実在の人物ではない。「功績係」という役割も、ある程度は創作だ。

しかし、だからこそ伝えられる「真実」がある。

それは、「80年前、ペリリュー島で若者たちがどう感じ、何を思って生きたのか」という心の真実だ。

三頭身キャラという「嘘」を通して、戦争の「本当」が浮かび上がってくる。

どちらも必要

重要なのは、史実と物語の両方が必要だということだ。

歴史書や証言集は、客観的事実を記録する。 物語や映画は、そこに人間の息吹を吹き込む。

どちらか一方では不十分なのだ。

僕たちは史実を学ぶことで、戦争の全体像を理解する。 そして物語に触れることで、そこに生きた人間に共感する。

その両方があって初めて、「戦争を二度と繰り返してはならない」という教訓が、頭だけでなく心に刻まれるのだと思う。

終戦80年、なぜ今『ペリリュー』なのか

2025年は終戦80年という節目の年だ。

なぜこのタイミングで『ペリリュー』が映画化されたのか。

それには、明確な理由がある。

戦争体験者の減少

終戦から80年。

戦争を直接体験した人々は、もはやほとんどこの世にいない。

ペリリュー島の生存者34人も、今ではおそらく全員が亡くなっている。

「体験者が語る」時代は、完全に終わった。

これからは、「体験者なき時代の戦争継承」が課題となる。

新しい形の継承

その中で、マンガや映画というエンターテインメントの形式は、極めて重要な役割を果たす。

教科書や資料館だけでは届かない若い世代に、物語は届く。

『この世界の片隅に』や『火垂るの墓』が多くの人に戦争の悲惨さを伝えたように、『ペリリュー』もまた、新しい世代への「継承の橋」となりうる作品だ。

「忘れられた戦い」を忘れさせないために

ペリリュー島の戦いは「忘れられた戦い」と呼ばれ、2025年現在でも千を超える日本兵の遺骨が収容されず島に眠っている。

硫黄島やサイパン島に比べて、ペリリュー島の知名度は低い。

しかし、そこで起きたことの過酷さは、他のどの戦場にも劣らない。

映画『ペリリュー』は、「忘れられた戦い」を忘れさせないための作品でもある。

板垣李光人のメッセージ

主演の板垣李光人はアフレコ前に実際のペリリュー島を訪れ、こうコメントしている。

「そこには教科書やテレビ、ネットからは感じることのできない、まさしくここで確かに苛烈な戦いが繰り広げられており、たくさんの方々が様々な想いと共に命を落とされたのだと、強く実感しました。その中には、自分とも歳が近い二十代の若者たちも沢山いたはずです。彼らの青春や人生に想いを馳せると、とても他人事とは思えません」

21歳の田丸を演じる板垣自身も、ほぼ同じ年齢だ。

80年という時を超えて、同世代の若者として田丸たちの人生を想像する――。

それこそが、この映画が目指す「継承」の形なのだろう。

まとめ:映画を観る前に、観た後に、史実を知ることの意味

ここまで長々と、映画『ペリリュー -楽園のゲルニカ-』と実際のペリリュー島の戦いについて解説してきた。

最後に、改めて整理しておこう。

史実と映画の関係

- 時代設定・戦闘の流れ・洞窟戦術・飢えと渇き・若い兵士たち:史実に忠実

- 「功績係」という役割・主要キャラクター・三頭身という表現:創作的要素を含む

- しかし創作部分も、史実をベースにした「心の真実」を描いている

史実を知ると深まるポイント

- 洞窟陣地の意味(持久戦戦術の革新性)

- 水を求める切実さ(珊瑚礁の島という地理)

- 「生き延びる苦しみ」(玉砕禁止という命令)

- 功績係の象徴性(記憶と美化の狭間)

映画が目指すもの

- 史実を軽視せず、しかしドキュメンタリーでもない

- 若い世代にも届く形で、戦争の記憶を継承する

- 「忘れられた戦い」を忘れさせない

映画を観る前にこの記事を読んだ人は、史実の背景を頭に入れた状態で作品に臨むことができる。

映画を観た後にこの記事を読んだ人は、「あのシーンは本当だったのか」という疑問に答えを見つけられるかもしれない。

どちらにしても、映画と史実の両方に触れることで、より深い理解と共感が生まれる。

僕たちはもう、直接戦争を体験した人から話を聞くことはできない。

でも、こうした映画や原作マンガを通じて、あるいは史実を学ぶことを通じて、80年前のペリリュー島で生きた若者たちに想いを馳せることはできる。

田丸や吉敷のような21歳の若者たちが、どんな気持ちで南の島の戦場にいたのか。

家族を想い、故郷を想い、それでも生き延びようともがいた彼らの姿を、僕たちは忘れてはならない。

「戦争を美化してはいけない」

これは、原作者の武田一義氏が繰り返し語っていることだ。

功績係の田丸が抱える矛盾――死を美談に仕立て上げる仕事――は、まさにその問題を象徴している。

だからこそ、僕たちは史実を知らなければならない。

美談の裏に隠された、本当の過酷さを。

そして、その過酷さの中で懸命に生きた人々の姿を。

さらに深く知りたい人へ:ペリリュー島の戦いを学ぶための資料

映画を観て、もっとペリリュー島の戦いについて知りたくなった人のために、いくつかリソースを紹介しておこう。

当ブログの関連記事

このブログには、ペリリュー島の戦いについてさらに詳しく解説した記事がある。

ペリリュー島の戦い完全ガイド|73日間の死闘と今に残る教訓【わかりやすく解説】

こちらの記事では、戦闘の詳細な経過、中川州男大佐の戦術、米軍側の視点、そして現代に残る教訓まで、より深く掘り下げている。

また、ペリリュー島の戦いは太平洋戦争全体の中での一つの激戦地だ。他の戦いについても知りたい人は、こちらの記事もおすすめ。

原作マンガ

映画の原作となった武田一義氏のマンガ『ペリリュー -楽園のゲルニカ-』は全11巻。

映画では描かれなかったエピソードや、より詳細な戦闘描写が楽しめる。

白泉社のヤングアニマルコミックスから刊行されており、現在は「ペリリュー外伝」も不定期連載中だ。

Amazonなどで購入可能。

史料・証言集

ペリリュー島の戦いについての史料や証言集も多数出版されている。

特に、生存者の手記や戦記は、映画や原作では描かれなかった戦場のリアルを伝えてくれる。

ペリリュー島への訪問

現在のペリリュー島は、パラオ共和国の一部として観光も可能だ。

戦跡が今も多く残されており、慰霊碑や平和記念公園もある。

実際に現地を訪れることで、映画や史料だけでは得られない「場所の記憶」に触れることができる。

もちろん、慰霊地としての敬意を持った訪問が求められるが、可能であればぜひ一度訪れてみてほしい。

おわりに:僕たちが今、『ペリリュー』を観る意味

2025年12月5日公開の映画『ペリリュー -楽園のゲルニカ-』。

この作品は、単なるエンターテインメントではない。

80年前の戦場で生きた若者たちの記憶を、僕たちの時代に届けるための「橋」だ。

史実を知り、映画を観る。

そして、改めて考える。

「戦争とは何だったのか」 「あの時代を生きた人々は、何を思っていたのか」 「僕たちは、その記憶をどう受け継ぐべきなのか」

答えは簡単には出ない。

でも、問い続けることが大切なのだと思う。

田丸や吉敷のような21歳の若者たちが、南の島で死んでいった。

その事実を、僕たちは忘れてはならない。

美化もせず、しかし忘れもせず。

ただ、確かにそこに生きた人間がいたということを、心に刻む。

それが、終戦80年を迎える僕たちにできることなのかもしれない。

映画『ペリリュー -楽園のゲルニカ-』は、そのための大切な一歩となる作品だ。

ぜひ、劇場で。

そして、映画を観た後には、史実にも触れてみてほしい。

80年前のペリリュー島で、確かに生きた若者たちに、想いを馳せるために。

【関連記事】

- ペリリュー島の戦い完全ガイド|73日間の死闘と今に残る教訓

- 太平洋戦争・激戦地ランキングTOP15

- 硫黄島の戦いをわかりやすく – 栗林中将が米軍を震撼させた36日間の死闘

- サイパン島の戦いを徹底解説

【映画情報】

- 公式サイト:https://peleliu-movie.jp/

- 公開日:2025年12月5日(金)

- 配給:東映

コメント