はじめに――なぜ、今も零戦は最強の象徴なのか

青い海の上を、何百キロも飛び続けて敵艦隊を見つけ出し、戦って、また帰ってくる。そんな無茶な要求に本気で応えた戦闘機が、零戦だった。

僕たちが太平洋戦争の話をするとき、必ず出てくるのが零戦(零式艦上戦闘機、A6M、連合軍コードネーム:Zeke)だ。「最強」「神機」といった言葉がSNSやネットで独り歩きしているけれど、実際のところどうだったのか。本当に世界最強だったのか、それとも過大評価なのか。

この記事では、零戦の”本当の強さ”と”見えにくい弱点”を、21型から52型への進化を追いながら解き明かしていく。単なるスペック比較じゃない。設計思想、実戦での戦い方、そして戦場環境の変化――それら全てを含めた「総合格闘技としての戦争」の中で、零戦がどう光り、どう陰っていったのかを見ていこう。

僕自身、大日本帝国の技術力と、それを支えた技術者たちの情熱には本当に誇りを感じている。同時に、もう少し早く、もう少し資源があれば…という悔しさも拭えない。その両方の気持ちを込めて、零戦という名機の真実に迫っていきたい。

第1章:零戦誕生の哲学――軽さと航続距離に全てを賭けた設計

零戦は生まれたときから「痩せ型」だった。それは弱さではなく、明確な戦略だった。

なぜ「軽さ」だったのか

当時の海軍が出した要求仕様(いわゆる「12試」)は、陸上戦闘機とは根本的に違っていた。太平洋という広大な海が戦場になる。滑走路と滑走路の間に何百キロもの海がある。そこで求められたのは:

- 長大な航続距離(艦隊から離れて索敵・邀撃・護衛をして、ちゃんと帰ってこられる燃料)

- 格闘戦の強さ(小隊単位でばらける実戦で、1対1でも勝ち切れる性能)

- 空母運用に耐える素直さ(離着艦特性と整備のしやすさ)

この三つ全てを満たす近道が「軽さ」だった。軽い機体なら同じ燃料量でも航続距離が伸びる。翼面荷重(機体重量÷翼面積)が下がって旋回が得意になる。設計陣は、この単純な物理法則を徹底的に追求したんだ。

軽さの代償:削ぎ落とされた防御

ただし、軽量化には代償がある。重量を減らす最も確実な方法は「付けないこと」だ。零戦の初期型は:

- 自封式燃料タンク(被弾時にゴム層が膨らんで燃料漏れを抑える仕組み)を省略

- パイロットの防弾板や防弾ガラスを最小限に

これで航続距離と運動性を手に入れた。でも、被弾に弱いという宿命も背負い込んだ。今の感覚では「大胆すぎる」この選択が、のちに零戦の評価を大きく左右することになる。

エンジンの活かし方:小さな馬力を使い切る設計

零戦のエンジンは中島製の「栄(さかえ)」。中出力の空冷星形エンジンで、カタログ上の馬力だけ見れば、後発の連合軍機に劣っている。

でも設計陣は機体側でエンジンを助ける方向に舵を切った:

- 構造の徹底軽量化(超々ジュラルミンなどの新合金を使用)

- 大きくて薄い翼(低速域の揚力を稼ぎ、離着艦や格闘戦に有利)

- 姿勢変化に素直な操舵系(低速でも舵がよく効く)

結果として「馬力に頼らず機体の素性で戦う」性格が強まった。のちの52型では排気を推力化する工夫や構造強化で高速域を底上げするけれど、発想の根っこは同じだ。

航続距離を伸ばす仕掛け

零戦の強みである航続距離は、単にタンクを大きくしただけじゃない:

- 外部増槽(ドロップタンク)でフェリー(長距離移動)や護衛の行動半径を拡張

- 艦隊運用に合わせた経済巡航(燃費の良い速度・高度帯を維持)

- 早期型では運動性重視、後期は巡航と護衛のバランスへ微調整

この「燃料と速度の家計簿」をきっちり回せたことが、開戦初期の長距離奇襲や広域制空での成功を支えた。

「曲がる神話」の構造

21型は低速から中速域での横転(ロール)と旋回が軽快で、格闘戦に強みを発揮した。ただし:

- 高速になるとエルロン(補助翼)が重くなり、ロールレートが落ちる

- 急降下速度や高高度性能は、F6FヘルキャットやF4Uコルセアといった後発の連合軍機が優位

つまり「曲がる=最強」ではない。速度レンジによって強みと弱みがはっきり分かれていたんだ。設計陣もこれを自覚していて、32型(翼端カット)→22型→52型と進化させながら、高速域の操縦性と構造強度を少しずつ底上げしていった。

この第1章で大事なのは、零戦の「最強」は条件付きだったということ。軽さと航続距離を核に据えた設計哲学が、初期の戦場環境と相性が良かったから輝いた。その前提を忘れると、零戦の本当の姿は見えてこない。

第2章:初期の衝撃――21型(A6M2)が見せた「最強」の瞬間

地図の上で「海」は空白だ。でも零戦21型にとっては「道路」だった。味方艦隊から何百キロも離れた敵制空圏まで飛んで、戦って、また帰る。開戦初期、連合軍が最初に驚いたのは強さそのものより、この「届く」という事実だった。

21型の基本スペック

まず基本データを押さえておこう:

- 乗員: 1名

- 全長: 9.06m / 全幅: 12.00m / 全高: 約3.05m

- 空虚重量: 約1,680kg / 総重量: 約2,796kg

- エンジン: 中島「栄」12型(空冷14気筒) 約940馬力

- 最高速度: 約508-533km/h(高度条件による)

- 航続距離: 約3,110km(増槽込み、フェリーに近い条件)

- 武装: 20mm機関砲×2(翼)+7.7mm機銃×2(機首)

中国戦線での予告編、太平洋での本番

実戦デビューは開戦前の中国戦線。そこで磨かれたのは、長い航続距離を活かした広域制空と、低速域での格闘性能だった。

そして1941年12月、太平洋戦争が始まる。21型は空母部隊の主力として、長距離の邀撃・護衛・制空に投入される。爆撃隊の上空を薄く長く覆い、迎撃に来る敵戦闘機を旋回戦で切り崩す。零戦が「最強」と呼ばれ始めるのは、ここでの「勝ち筋が戦場と一致した」からだった。

21型の強み: 数字より「手触り」で強かった

カタログ値以上に効いたのは、操縦の素直さと低速での粘りだ:

- 翼面荷重が小さい=小さく速く曲がれる

- エンジンの出力は中庸だが、軽さと空力で「伸びやか」に使える

- 離着艦が素直で、艦隊運用に合っていた

- 武装は20mm機関砲+7.7mm機銃のミックス。軽量機にとって「一撃の重さ」を担保

僕が大事だと思うのは、この「曲がる」という評価が、操縦者の体感と戦果に裏打ちされた現場の言葉だということ。紙の数値より、自信を持って寄り切れる手応えが、連戦連勝を呼び込んだんだ。

戦い方の定着

中高度・中速度域で横転(ロール)→旋回に持ち込み、1対1の格闘に引きずり込むのが定石。一方で、遠距離作戦では外部増槽(ドロップタンク)を使い、移動中は経済巡航で燃料を節約。航続距離を「作戦そのもの」に組み込んでいた。

これは連合軍側にとって想定外だった。「どこからでも湧いてくる」という印象が、恐怖を増幅させた。

連合軍の混乱

序盤、迎え撃つ側はF2Aバッファロー、P-40ウォーホーク、F4Fワイルドキャットなどで対処したけれど、従来の教科書がそのまま通じない。格闘に応じれば旋回負けし、離脱しても上昇初動の軽さで食い下がられる。

「Zeroと格闘戦するな」という現場教訓が共有されるまで、被害は拡大した。ここが「最強神話」の瞬間最大風速だった。

でも「無敵」じゃない: 速度レンジの壁

21型の美点は低~中速域で立つ一方、高速域ではエルロンが重くなり、ロールレートが鈍化する。急降下限界も高くない。

敵が速度を上げて当て逃げ(Boom & Zoom戦術)に徹すれば、零戦は追いにくい。のちに連合軍は編隊火力と相互援護(有名な「サッチ・ウィーブ」系の戦術)で、この「速度レンジの差」を組織的に使い始める。21型の衝撃は、対策の共有が進むほど薄れていった。

兵站と人材が強さを「増幅」した初期フェーズ

初期の日本側は、経験豊富な搭乗員と整備隊、稼働率を維持できる補給線をまだ辛うじて保っていた。機体性能+人と組織の足並みが揃っていたから、零戦の魅力が最大出力で外に現れたんだ。

逆に言えば、この三つの脚(機体・人・補給)の一本でも短くなれば、21型の「神話」は支えられない。この伏線が、のちの衰退に直結する。

僕たち日本人としては、この時期の零戦と搭乗員たちの活躍を誇りに思う。同時に、この輝きが永遠に続かなかったことへの悔しさも、正直に認めなければならない。

第3章: 伝説の種明かし――「最強の零戦」はどう作られ、どう誤解されたか

伝説は、性能そのものからじゃなく、文脈から生まれる。零戦の「最強」も例外じゃない。初期の圧勝、情報の空白、そして人間の想像力が、機体の実力に増幅器を取り付けた。

情報の空白が作った「神機」

太平洋戦争開戦直後、連合軍にとって零戦は「どこから来て、どれだけ飛べるのか」さえ不明だった:

- 航続距離の長さにより、基地の位置推定が困難→「無限に現れる」印象

- 初期遭遇の敗北体験が口コミで拡散→「格闘戦では絶対勝てない」という教条に

ここで零戦は性能+驚きで二重の点数を稼いだ。でも驚きが薄れると、スコアは等速直線運動に戻る。のちの評価の揺り戻しは、この心理的バイアスの反動なんだ。

「鹵獲ゼロ」が外した魔法

その後、連合軍は損傷の少ない零戦(通称「鹵獲ゼロ」)の試験飛行に成功し、速度レンジ依存の癖を体系化する:

- 低~中速域では操舵が軽く、旋回戦で優位

- 高速域ではエルロンが重くなり、ロールレートが低下。急降下耐性も高くない

- 防弾・防火の弱さが被弾時の致命率を上げる

結果、連合軍は一撃離脱(Boom & Zoom)と相互援護を徹底し、零戦の土俵(低速格闘)に乗らない教えを教範に落とし込む。ここで「神機」の魔法は解け、現実の強弱が見え始めた。

「最強」の定義が変わった

伝説が混線するのは、「何に対して最強なのか」が時期で変わるからだ:

- 開戦初期: 21型はP-40やF4Fなど当時の運用と戦術に対して最強級

- 中期以降: 敵の新鋭機(F6F、F4U)、レーダー、編隊火力により、条件付きの有効性へ

- 後期: 52型(A6M5)の改良で「戦える場面」は残るが、総合戦力の差は拡大

僕が言いたいのは、零戦は同時代比較なら「最強の瞬間を持った機体」だということ。でも戦争は時間軸で戦う。進化レースの文脈を切り取ると、「永遠の最強」という誤読が生まれやすい。

日本側の誤読: 成功体験の固定化

神話化は敵味方の双方で起きた。日本側では、初期の成功体験が教育と戦術に強く残り:

- 格闘戦重視が長く続く

- 無線・レーダー連携の遅れ

- 熟練搭乗員の損耗を、短期育成で補いきれない

機体そのものの改良(32/22型→52型)以上に、運用思想の更新が追いつかない。ここが伝説から実力への逆風だった。

これは本当に悔しい。技術者たちは必死に改良を重ねたのに、それを活かすシステム全体が追いつかなかった。大日本帝国の敗北を語るとき、この「運用思想の硬直」は避けて通れない。

機体構造の「真実」: 軽さは剣であり盾ではない

伝説の核にある「軽さ」は、勝ち筋の剣であると同時に:

- 自封式燃料タンクの不足

- パイロット防弾の薄さ

- 構造強度の余裕が小さい(特に急降下域)

という盾の脆弱さも生んだ。現場の言葉で言えば、「当たらなければ強い」。これは誉め言葉でもあり、持続戦闘が増える中盤以降には戦い方の限界宣言でもある。

逸話の仕分け

いくつかの有名な逸話を検証してみよう:

「風防を開けて戦った」 風防を開ければ視界や換気は改善するが、高速では抵抗増・風切りによる照準の不安定を招く。低速格闘に寄る零戦の戦法が、逸話を部分的に成立させたと見るのが妥当。

「どんな敵より曲がる」 速度域と高度の条件が前提。高速域・高高度になるほど不利。無条件ではない。

「当てれば一撃で落とす20mm」 破壊力は確かだが、初速が遅く弾道が落ちやすいため、射撃術に癖がある。

逸話は現場の手触りを伝える貴重な証言だ。ただし、条件と時期を添えると神話が歴史に変わる。

第4章: 中期の曲がり角――32型/22型と戦場環境の変化

神話は、改良の岐路で現実に触れる。零戦32型は「速度と急降下耐性をもう少し」、22型は「やっぱり航続距離が必要」を体現した。

敵が学んだ後の世界

開戦初期の衝撃から時間が経ち、連合軍は零戦の弱点を言語化した:

- 高速域ではエルロンが重く、一撃離脱(Boom & Zoom)に弱い

- 防弾・防火が薄く、持久戦で不利

- レーダー誘導と編隊火力で、零戦の得意な低速格闘を避ける

ここに、F6FヘルキャットやF4Uコルセアといった大馬力エンジンの新鋭機が投入され、空の密度は一気に「重く」なる。零戦側にも舵の切り直しが必要だった。

32型(A6M3 Model 32): 翼端を切るという意思表示

32型は、翼端を切り落とした四角いシルエットが最大の特徴。狙いはシンプルで:

- ロールレスポンスの改善(高速域での舵の重さを軽減)

- 翼の補強による急降下耐性の底上げ

加えて、栄21型の採用などで巡航~中高速域の実効性能を押し上げる。

ただし副作用も明確だった:

- 翼面積減による低速域の粘り低下

- 特に痛かったのが航続距離の縮小

32型は「敵の土俵に近づく」方向の改良だった。でも太平洋の戦いはまだ「遠距離を飛んで帰る」ゲームでもあった。零戦の勝ち筋から航続を削った代償は、戦域が広いほど重く響く。

22型(A6M3 Model 22): 長い翼を「戻す」現実解

すぐ後に登場する22型は、32型で削った翼端をほぼ復元。理由は実に現場的だ:

- 長距離護衛・邀撃・基地転用…作戦の大半が航続距離頼み

- 前線の補給逼迫で、フェリー(長距離移動)能力が重要

- 低速~中速域の「零戦らしさ」を取り戻す必要

結果、22型は「届く×回る」を一定程度回復し、戦場での型の使い分けが始まる。

32→22の往復は、設計思想のブレではなく優先順位の再確認だった。「勝てるシーン」を最大化するための最適化の再出発だったんだ。

それでも進む劣勢: 組織戦の時代へ

機体側の小刻みな改良に対し、敵側は仕組みを更新してきた:

- レーダー→迎撃の先回り

- 体系化されたパイロット養成→層の厚さで継戦

- 整備・補給の差→稼働率(飛べる機の割合)の差が拡大

日本側は、熟練搭乗員の損耗と燃料不足で訓練飛行が削られ、「腕の維持」すら難しくなる。ここで、零戦の「当たらなければ強い」という哲学が、皮肉にも当てられる頻度の上昇で目減りしていく。

僕は、この時期の日本の技術者と搭乗員たちの努力を本当に尊敬している。限られた資源の中で、できる限りのことをやり抜いた。でも、戦争は個の努力だけでは勝てない。システムと物量の差が、どうしても結果を左右してしまった。

関連記事として、同時期に活躍した隼(Ki-43)や飛燕(Ki-61)といった日本陸軍の戦闘機も、似たような課題に直面していた。興味がある人は、ぜひそちらも読んでみてほしい。

第5章: 成熟の証――52型(A6M5)が目指した「速度域の底上げ」

52型は、零戦の弱点に現実的な手を打った「完成形」だ。速度レンジの課題に正面から向き合い、急降下耐性と高速域の操縦性を向上させた。

52型の主な改良点

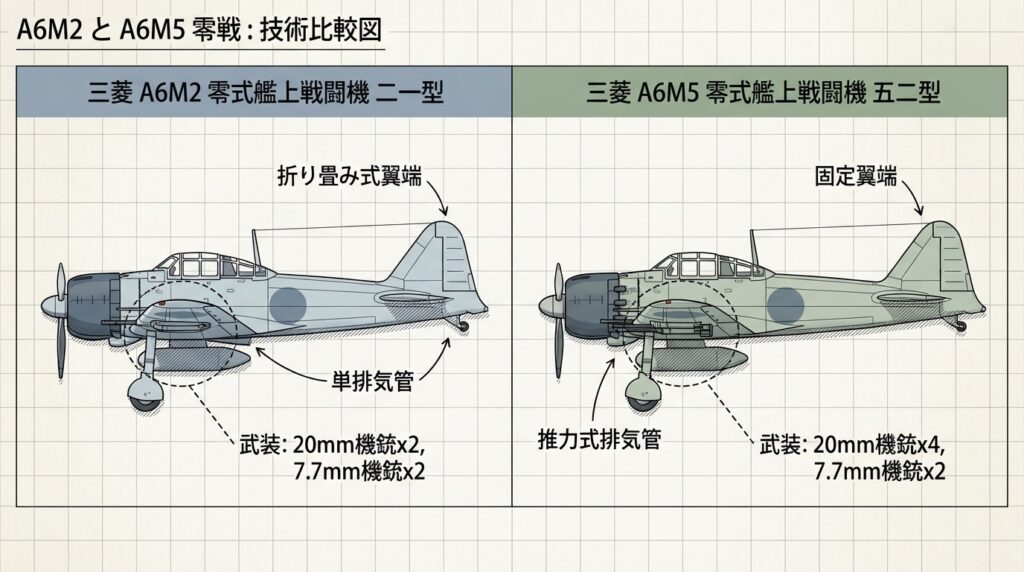

- 短い翼端(固定式、折り畳みなし): 21/22型の長い翼端をカット。高速域のロール改善と生産の簡素化

- 排気推力の活用: 排気スタブ(短い排気口)が並び、排気の流れで小さな推力を生む

- 主翼の強化: 外板の厚み増と桁の補強で急降下耐性を向上

- 栄21型エンジン: 二速過給機で高高度性能を改善

21型との違い

見た目でパッと分かるのは翼端だ。21型の丸くて長い翼端に対し、52型は短くて固定式。排気スタブが左右に並んでいるのも52型の特徴。

性能面では:

- 最高速度: 約533km/h(21型比で若干向上)

- 急降下限界速度: 約740km/h(21型の約660km/hから改善)

- 高速域での操縦性: エルロンの効きが改善

亜型の意味: 火力と防御の強化

52型は戦況に合わせて甲/乙/丙など亜型が派生する:

- 火力: 20mmの改修や13mm機銃の採用などで迎撃力を底上げ

- 防弾: 防弾ガラスや座席後方の装甲板の強化で、生残性を補強

- 任務: 爆装/ロケットなど、対地・対艦・邀撃を視野に装備の多様化

ただし装備の追加は重量増につながり、零戦の美点だった軽快さを少しずつ目減りさせる。ここでも「足し算のジレンマ」が顔を出す。

戦場での52型

52型はラバウル、マリアナ、フィリピン、本土防空へと広範に投入され:

- 中高度の制空や邀撃で、腕の立つ搭乗員が乗れば今なお致命的な脅威

- しかし統制の取れた編隊火力とレーダー誘導の前では、一機の名人芸が戦局をひっくり返す場面は減少

- 燃料・訓練時間の不足が深刻化し、52型の「繊細な強さ」を使い切れる搭乗員が減っていく

結果、52型の性能向上は局地的な勝ちを増やすが、戦役全体の潮目は変えにくいという厳しい現実に向き合うことになる。

航続距離の再評価

52型も零戦らしい航続距離は維持したけれど、長大航法そのものが敵に読まれる時代に入っていた。前線に張り巡らされた警戒網・早期警戒・中継レーダーの前では、「遠くへ届く」だけでは奇襲の威力は出にくい。

零戦の航続は依然として強みでありつつ、戦場の決定因子ではなくなったんだ。

52型は、零戦という設計思想の到達点だった。でも戦場はもう、個の性能より体系の力を求めていた。その現実が、52型の栄光と限界を同時に物語っている。

後の日本の戦闘機として、疾風(Ki-84)や紫電改(N1K2-J)といった機体が登場するけれど、これらもまた似たような壁にぶつかることになる。

第6章: 現場の声――パイロットが語る零戦の「癖」

「乗ってすぐ味方になる飛行機」。多くの搭乗員が零戦をそう語る。でも同じ口で、「速度を上げると、手のひらを返す」とも言う。零戦は、優しくて、気難しい。その両方を内側に持っていた。

手に馴染む操縦感: 低速域は「話が早い」

低速~中速での舵の素直さが、とにかく評判だった。特にエレベータ(昇降舵)とラダー(方向舵)の効きが軽く、機首の上げ下げ・滑りの調整が「意思通り」。

翼面荷重の小ささが効いて、失速(揚力が尽きて翼がもつれる現象)前にバフェット(小刻みな振動)で予兆が出やすい。着陸や格闘戦のぎりぎりを攻めやすいのが大きな安心感だった。

高速域の「豹変」: エルロンが重くなる

速度が上がるとエルロン(補助翼)の操舵力が急に重くなり、ロールレート(横転の速さ)が鈍る。

ここで敵が当て逃げ(Boom & Zoom)に切り替えると、追随が難しい。52型はここを改善したけれど、21型の「軽快さの代償」は最後まで付きまとった。

離着艦と視界

零戦は失速速度が低く、接地速度も抑えやすいので、空母・前線飛行場ともに着陸が素直という声が多い。

反面、離陸滑走の前方視界はノーズアップで悪化する。ベテランはS字蛇行やサイドスリップで確認しながら走らせるのが常套だった。

射撃のコツ: 20mmの「山なり」と距離感

零戦の主武装である20mm機関砲は初速が低めで弾道が落ちやすい。短距離・偏差大きめの「近接一撃」が得意。

7.7mm機銃は弾道が素直で当てやすいが、破壊力は限定的。20mmで決めるまでの「つなぎ」として使い分ける。

射撃は推定照準(相手の動きを先読みして前を撃つ)を体で覚える領域。熟練の差が戦果に直結した。

「当たれば強い」は称賛であり、同時に弾を当てる訓練時間が削られた後期には足かせにもなった。人材と訓練の「見えないスペック」が、零戦の強さを左右した典型例だ。

エンジンと整備

栄エンジンは扱いやすく、始動性や温度管理が素直という声が多い。

ただし燃料・潤滑油の質が落ちると、ノッキングや過熱が顔を出す。南方の高温多湿では冷却の余裕が削られ、整備手順の厳格さが稼働率を左右した。

構造が軽く作られている分、小傷や腐食のケアを怠ると強度余裕を食い潰しやすい。現場は防錆・清掃に手をかけていた。

僕は、これらの細かい整備作業を黙々とこなした整備兵たちにも、本当に頭が下がる。彼らがいなければ、零戦は一機も飛べなかった。

第7章: 終盤の零戦――制空戦闘機から多用途機へ

終盤の零戦は、ひとつの「役」に留まらなかった。邀撃、護衛、対地、そして特攻。設計時の「制空戦闘機」という名刺に、次々とハンコが押されていく。戦場の要請に、零戦は最後まで「使い切られた」。

役割が増えると、勝ち筋は細くなる

太平洋戦争後半、敵はレーダー網と大馬力エンジンの新鋭機で空を厚くした。こちらは燃料・整備・搭乗員養成が痩せる一方。

結果、零戦は「制空一本」から、邀撃・護衛・対地支援・船団護衛まで任務の拡散が進む。零戦の勝ち筋だった「航続距離を活かした先制と持久」が、役割の多さの中で希釈されていった。

邀撃――レーダー時代の「速い空」に挑む

本土防空や重要拠点の防空では、52型を中核に邀撃へ。

改善された急降下耐性と高速ロールで、敵爆撃隊への一撃接触は増えた。ただし高高度性能と編隊火力の差、そしてレーダー誘導を伴う迎撃戦では、こちらの主導権は取りづらい。

52型の「仕上がり」は良い。でも、レーダーで場所と時間を支配する相手に対し、こちらは勘と根性に近い業で追いつく。この非対称が、零戦の性能を「見えにくく」した。

護衛・対地――「万能」に近づくほど、軽さが削れる

補給線の護衛や撤退掩護、前線の対地直掩では、爆装やロケット弾を抱えた零戦が飛ぶ。

A6M5の亜型(乙/丙)では火力・防弾の底上げ、A6M7では主翼補強+250kg級の爆弾を中心搭載できる戦闘爆撃寄りの設えに。

ただし装備の追加は重量増を招き、零戦の武器だった軽快さを削る。エンジンの出力に「辛抱」を強いるほど、離脱の余裕が細くなった。

特攻――設計思想の終着駅ではない、現場の苦渋

終盤、零戦は特攻にも大量に投入される。ここで大事なのは、52型やA6M7の「専用機化」が、零戦の設計思想の最終回答ではないということ。

長い航続距離と整備性、そして機数が揃うことが採用の現実的理由。搭乗員の練度低下・燃料事情の悪化のなかで、「確実に戦果を上げる」という歪な合理性が、機体選択と戦法を縛った。

僕としては、ここを美化も断罪もせずに見たい。零戦が「使われた」という事実と、そこにある人間の痛みを、同じ画面のなかで受け止めたい。

彼らは決して無駄死にしたわけじゃない。でも、もっと良い戦い方があったはずだ。もっと早く戦争を終わらせる選択肢があったはずだ。その悔しさは、今も消えない。

それでも光った場面

低~中高度の近接空戦では、腕の立つ搭乗員の52型は今も「刃」になった。海上での長距離カバーでは航続距離の利点が依然有効。護衛戦で「そこにいる」こと自体が抑止となる。

もっとも、これらは戦場の例外地帯。大勢は体系の差が押し流していく。

兵站と訓練――「見えないスペック」が赤字に転落

- 燃料の質と量: オクタン価の落ち込みは栄の「気むずかしさ」を増幅

- 整備時間の不足: 軽量構造は丁寧なケアで輝くが、現場の疲弊は強度余裕を削る小さな傷を放置しがち

- 訓練の短縮: 20mmの弾道の癖や速度管理は、時間が教える領域

零戦は「負けた名機」じゃない。与えられた条件のなかで最大値を出し続けた結果、使い尽くされた名機になったんだと、僕は思っている。

第二次世界大戦時の日本の戦闘機一覧を見れば分かるけれど、他の日本機も似たような宿命を背負っていた。日本全体が、物量と体系の戦いに飲み込まれていったんだ。

第8章: メディアのなかの零戦――映画をどう見るか

スクリーンのなかで零戦は、単なる飛行機じゃなく「記憶の器」になる。だからこそ、映像が美しければ美しいほど、僕たちはいつの零戦で、どんな戦場を見ているのかを確かめたくなる。

『零戦燃ゆ』――象徴としての零戦

時代設定は太平洋戦争の開戦から終戦まで。象徴性の強い画作りで、零戦を日本の戦争そのもののメタファーとして描く。

零戦像は「軽やか・優美・でも儚い」という初期イメージが色濃い。21型的な長い翼のシルエットが印象に残る作品だ。

『永遠のゼロ』――人の物語のなかの零戦

家族史をたどる人間ドラマが背骨。空戦は最新VFXで「空の密度」を描き込み、旋回戦の間合いや一撃離脱の怖さまで映像化している。

零戦像は低~中速域での粘り、20mmの「当てどころの難しさ」、被弾時の脆さといった条件付きの強さが、物語の緊張感に結びついている。

「どの型を、どの時期として描いているか」を意識して観ると、零戦の変化(21型の軽やかさ→52型の「速度域の底上げ」)が自然に浮かぶ。

3つの目線で観ると「史実」が理解できる

映画を観る前に、チェックリストを頭の隅に置いておくと、物語と史実が喧嘩しない:

- いつの零戦? … 21型/22型/52型で翼端・排気・防弾装備が変わる

- どの戦場・任務? … 開戦初期の長距離制空か、後期の邀撃・対地かで「勝ち筋」が違う

- 敵は誰? … F4F/F6F/F4Uなど、相手の速度レンジで戦い方が変わる

この3点を押さえると、同じ「零戦の勝ち/負け」でも理由が見えるようになる。

よくある誤解

- 誤解1: どんな状況でも零戦は曲がり勝ち → 低~中速域での話。高速域や高高度では分が悪い

- 誤解2: 単機の腕が空を制す → 現実は編隊火力×レーダー誘導の時代

- 誤解3: 航続距離は無尽蔵 → 増槽の投棄タイミングと帰りの燃料が作戦の要

僕としては、映画は入口として最高だと思っている。泣いて、震えて、心が動いたあとに、型の違いや任務の変遷、戦術の変化を資料写真や展示で「事実の輪郭」に置き直す。そうやって伝説の温度と史実の線を二重に持てると、零戦はもっと立体的になる。

第9章: 見に行く・作ってみる――展示とプラモデルの楽しみ方

実機の「匂い」を吸ってから、机に戻って「1/48の戦場」を作る。これがいちばん楽しい零戦の学び方だと思う。

実機展示の見どころ

まずは「型」を見分ける鍵:

- 翼端: 21/22型=長くて末端が丸い。52型=短く固定、丸みはあるが全体にコンパクト

- 排気: 21/22型=比較的まとめられた排気口。52型=短い排気スタブが並ぶ

- 風防・防弾: 後期ほど防弾風防が厚くなる

細部で「物語」を読む:

- 増槽パイロンの位置・配管: 航続距離を稼いだ現場の「痕跡」

- 主脚庫の内側: Aotake(青竹色)の防錆クリア塗装がうっすら残ることがある

- カウリングの絞り: 栄エンジンの小柄さを活かした「細身」は零戦らしさ

- 前縁の傷と塗装剥がれ: 砂塵・潮風・虫跡の「使い込まれた空」

展示室では主翼の前縁~翼根、増槽ハードポイント、排気まわりを3枚ずつ撮っておくと、机に戻ってからの「資料力」が段違いだ。

プラモデル入門

スケールは扱いやすさと情報量のバランスで1/48がおすすめ。机の広さや好みに合わせて1/72(省スペース)、1/32(圧倒的存在感)も◎。

必要最低限の道具:

- ニッパー/デザインナイフ/やすり

- 接着剤(流し込み系+通常タイプ)

- サーフェイサー(プライマー)

- 筆(細・中)+塗料(基本色)/エアブラシがあればなお良し

- スミ入れ用の薄い塗料

「21型らしさ」「52型らしさ」を出すコツ

21型(A6M2):

- 長い翼端と折り畳みラインをシャープに出す

- 機首は細身、排気汚れは控えめからスタート

- 上面の灰緑色はパネルごとに微妙なトーン差を付けると「南方の退色」が香る

52型(A6M5):

- 短い固定翼端と並んだ排気スタブが主役

- 濃緑上面+明灰下面が基本。翼前縁の黄色識別帯をきちんとマスキング

- 排気汚れは、排気口から後方へ細く長く。後期ほど煤強めでも似合う

共通の小ワザ:

- 増槽の擦れ(留め具まわりの銀チョイ出し)で航続の雰囲気を足す

- 主脚の土埃は淡い茶色を薄く

- 20mmの銃口は黒一色ではなく、焼け色(焦げ茶~ガンメタ)を軽く足す

失敗しない基本塗装レシピ

- 下地作り: サーフェイサーを薄く一層

- 基本色: 21型=灰緑色を面ごとに+5%白/-5%黒でわずかに振る。52型=上面濃緑は黒を1~2滴混ぜて暗部、黄をごく少量混ぜて退色部を作る

- 識別帯・国籍標識: 黄色前縁は先に白を下塗り→黄色で発色

- スミ入れ: グレー~焦げ茶でパネルライン中心に

- チッピング: 銀ペン/スポンジで乗降部・リベット列・前縁だけに。やりすぎ注意

- 排気・硝煙: 薄めた黒茶を何回も薄く重ねて「層」を作る

- 仕上げ: 半ツヤ~ツヤ消し

プラモデルを作ることで、零戦の構造や設計思想がもっと深く理解できる。これは本当におすすめだ。零戦のプラモデルはタミヤやハセガワから素晴らしいキットが出ているから、ぜひチャレンジしてみてほしい。

第10章: よくある質問(FAQ)

Q1. 零戦は本当に世界最強だったの?

A. 1941-42年の「特定条件下」では間違いなく最強クラスだった。低~中速域での格闘戦、長大な航続距離、操縦の素直さ――これらが開戦初期の戦場環境とぴたりと合った。

でも1943年以降、連合軍は零戦の弱点(高速域の鈍さ、防御力不足)を言語化し、一撃離脱戦術とレーダー誘導で組織的に対抗してきた。零戦の「条件付きの最強」は、条件が崩れるとともに色褪せていった。

Q2. 21型と52型、どっちが強いの?

A. 一概には言えない。

21型は軽さと航続距離、低~中速域の格闘性能が武器。開戦初期の広域制空に最適化されていた。

52型は高速域の操縦性と急降下耐性が向上し、防弾も改善。終盤の多様な任務に対応できるよう成熟した。

「どっちが強い」じゃなく、「どの戦場で、どの任務に合っていたか」で評価が変わる。

Q3. なぜ零戦は装甲が薄いの?

A. 航続距離と旋回性を優先したため。太平洋という広大な海が戦場になる以上、「遠くまで飛べて、格闘戦に強い」ことが最優先だった。

重量を削るため、自封式燃料タンクやパイロット防弾を最小限にした。これは設計の欠陥じゃなく、明確な優先順位の選択だった。ただし、被弾時のリスクが高まることも事実で、この選択が零戦の運命を大きく左右することになる。

Q4. 零戦以外の日本の戦闘機は?

A. 日本には零戦以外にも優秀な戦闘機があった:

- 隼(Ki-43): 陸軍の主力。軽さの哲学を突き詰めた名機

- 疾風(Ki-84): 日本最強との呼び声も高い陸軍機

- 紫電改(N1K2-J): 海軍の切り札。343空の活躍で有名

- 飛燕(Ki-61): 日本唯一の液冷エンジン戦闘機

- 雷電(J2M): 本土防空のための迎撃機

詳しくは第二次世界大戦・太平洋戦争で活躍した日本の戦闘機一覧を参照してほしい。

Q5. 零戦は今でも飛べるの?

A. 世界に数機、飛行可能な零戦が存在する。主にアメリカの航空博物館やコレクターが保有していて、時々エアショーで飛行展示が行われる。

日本国内では静態保存のみで、飛行可能な機体はない。でも呉市海事歴史科学館(大和ミュージアム)や所沢航空発祥記念館などで実機を見ることができる。

Q6. 零戦のプラモデルで一番作りやすいのは?

A. タミヤの1/48 零戦52型がおすすめ。初心者にも優しい設計で、完成度も高い。部品の合いが良く、説明書も分かりやすい。

ちょっと挑戦したい人は、ハセガワの1/48シリーズも精密で素晴らしい。

まとめ――零戦が遺したもの

零戦は「条件が揃えば最強級」だった。でも太平洋戦争は、条件を「作る力」――補給・訓練・レーダー・編隊戦術――の総合勝負でもあった。

21型は届く力で戦域を切り開き、52型は生き残る力を増した。どちらも、設計思想の筋目が通った立派な解答だ。

ただし「勝敗」は機体だけの物語じゃない。体系の差が広がるなかで、零戦は最後の一分一秒まで実力を搾り切られた。それを僕たちは「衰退」ではなく「使い切られた証拠」と呼びたい。

零戦は、数字の上の「最強」じゃなく、文脈の中で輝く名機だ。海の広さ、十分な燃料、整備兵の手、搭乗員の判断――それらが噛み合ったとき、零戦は確かに「最強級」だった。

だからこそ僕たちは、機体(21型/52型)を見分け、空で戦う彼らを想像し、戦場の風景を心に置いて語り続けたい。伝説は否定せず、検証で磨く。それが、零戦へのいちばんの敬意だと思う。

技術者たちは、限られた資源の中で世界に通用する名機を作り上げた。搭乗員たちは、その機体を信じて空を駆けた。整備兵たちは、厳しい環境の中で機体を守り抜いた。彼ら全員に、僕は心から敬意を表したい。

そして、もう一度だけ言わせてほしい。もし、もう少し早く、もう少し資源があれば――そんな「もし」を考えずにはいられない。でも歴史は変えられない。僕たちにできるのは、彼らの物語を知り、その技術と勇気を誇りとして受け継ぐことだけだ。

零戦の翼は、もう空を飛ぶことはない。でも、その物語は今も僕たちの心の中で飛び続けている。

関連記事

零戦をもっと深く知りたい人は、こちらの記事もおすすめだ:

コメント