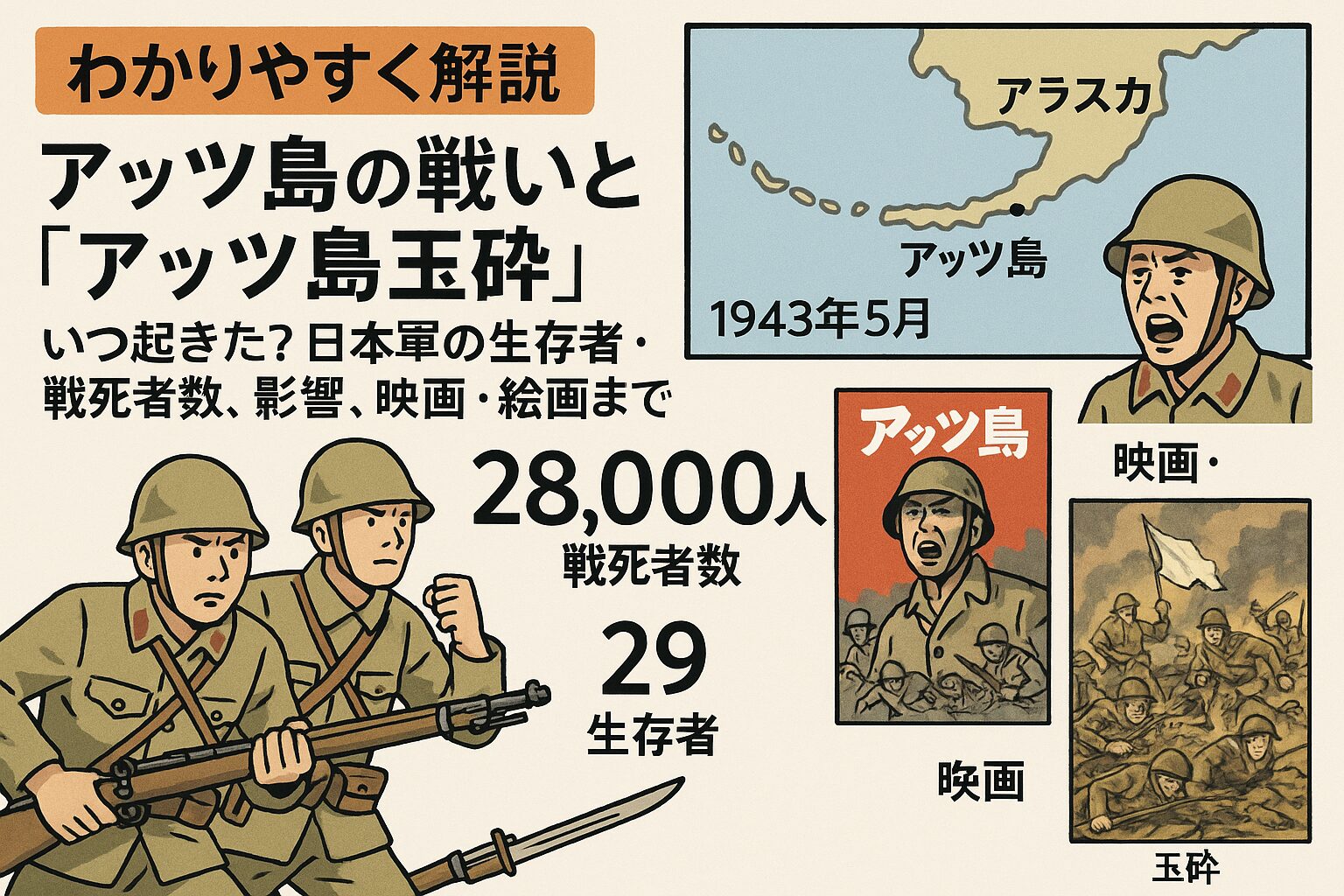

はじめに:北の極限が生んだ”最初の玉砕”

最果ての霧が割れた瞬間、泥濘の斜面で銃声が重なり、やがて静寂だけが残る——。

1943年、北太平洋アリューシャン列島のアッツ島で、日本軍は「玉砕」と呼ばれた最後の総攻撃に向かいました。濃霧と泥、そして凍てつく寒さが支配する北の戦場は、太平洋戦争の中でも極めて特異な環境でした。

この戦いは、日本軍にとって組織的な「玉砕」が公式に報じられた最初期の象徴的事例であり、後の戦局に大きな心理的影響を与えることになります。同時に、北米大陸(米国領土)で唯一の本格的な地上戦という側面も持ちます。

本記事では、「アッツ島の戦い」について、いつどこで起き、誰が指揮し、何人が生き残り、どのような影響があったのか。そして戦後、この戦いがどのように映画や絵画といった文化作品を通じて記憶されてきたのかまで、ミリタリーファンの視点からわかりやすく徹底解説します。

1. アッツ島の戦いとは——いつ・どこで・なぜ起きたのか

戦いの基本情報

期間:1943年5月11日~5月30日(約19日間)

アッツ島の戦いは、1943年5月11日に米軍の上陸作戦(作戦名:Operation Landcrab=ランドクラブ作戦)によって開始され、同年5月30日の日本軍守備隊の最後の総攻撃をもって終結しました。

場所:アリューシャン列島アッツ島(現アラスカ州)

アッツ島は、アラスカ半島から西へ約1,900キロメートル延びるアリューシャン列島の西端近くに位置する小さな火山島です。面積は約900平方キロメートルで、年間を通じて濃霧と強風、低温に覆われる過酷な環境です。

なぜこの戦いが起きたのか——背景を簡単に

太平洋戦争開戦後、日本海軍は1942年6月のミッドウェー作戦と並行して、北方作戦(AL作戦)を実施しました。この作戦でアリューシャン列島のアッツ島とキスカ島を占領します。

日本軍のねらいは以下の通りです:

- 北方からの米軍の脅威を牽制:千島列島や北海道への侵攻ルートを遮断

- ミッドウェー作戦の陽動:米軍の戦力を分散させる

- 戦略的な前進基地の確保:北太平洋における海空作戦の拠点

しかし1942年6月のミッドウェー海戦で日本海軍は大敗し、戦略的主導権は連合軍側へ移ります。米軍は1943年に入ると、日本軍が占領したアリューシャン列島の奪還作戦を本格化させました。

孤立したアッツ島とキスカ島のうち、まず守備隊の規模が小さいアッツ島が米軍の第一目標に選ばれたのです。

“北米で唯一の本格地上戦”という特異性

この戦いは、第二次世界大戦中に北米大陸(米国領土内)で行われた唯一の大規模地上戦という点で極めて特異です。日本軍が実際に米国領土を占領し、米軍が奪還作戦を行った唯一のケースでもあります。

また、戦場となったアリューシャンの極限環境——濃霧・泥濘・低温・強風——は、熱帯のジャングル戦や砂漠戦とはまったく異なる戦術的課題を双方に突きつけました。

2. 参戦勢力と指揮官——日本軍・米軍それぞれの陣容

日本軍:北海守備隊(山崎部隊)

兵力:約2,600名

アッツ島を守備していたのは、陸軍北海守備隊を中心とする混成部隊でした。正確な人数には諸説ありますが、一般には約2,600名とされています。

指揮官:山崎保代(やまざき やすよ)陸軍大佐

- 陸軍士官学校卒(第24期)

- 冷静沈着な指揮官として知られ、劣勢の中で巧みな防御戦を展開

- 最後の総攻撃(バンザイ突撃)を指揮し、戦死

- 戦後、中将に特進

部隊構成の特徴

守備隊は歩兵連隊基幹に工兵、砲兵、通信隊などを加えた混成部隊で、築城資材や重火器は限られていました。また、寒冷地装備も十分ではなく、食糧・弾薬の備蓄も米軍上陸時にはすでに逼迫していました。

米軍:第7歩兵師団を中心とする上陸部隊

兵力:約15,000名(上陸戦力)

米軍は圧倒的な兵力差で作戦を展開しました。

主要部隊

- 第7歩兵師団(師団長:アルバート・E・ブラウン少将)

- 工兵・衛生・支援部隊

- 海軍艦艇による艦砲射撃支援

- 航空機による近接航空支援

指揮官:アルバート・E・ブラウン少将(第7歩兵師団長)

第7歩兵師団は、この作戦のために編成され、寒冷地訓練を受けていたものの、実戦での適応には多くの困難が伴いました。

兵力比は約6倍——それでも苦戦した理由

米軍は日本軍の約6倍の兵力を投入しましたが、戦闘は19日間に及び、米軍側も大きな損害を受けました。その理由は以下にあります:

- 地形の複雑さ:山岳地形と濃霧により視界不良が常態化

- 日本軍の頑強な抵抗:塹壕・洞窟陣地を活用した防御

- 気象条件:凍傷や疾病による非戦闘損耗が米軍側で続出

3. タイムライン——戦いの経過を時系列で追う

5月11日:米軍上陸開始

早朝、濃霧の中で米軍は島の北側と南側から上陸を開始しました。

- 北側:マサカー湾(Massacre Bay)

- 南側:ホルツ湾(Holtz Bay)

上陸そのものは比較的スムーズに進みましたが、内陸への進撃は地形と天候、そして日本軍の抵抗により難航します。

5月12日~28日:山岳戦と消耗戦

日本軍は高地を利用した防御陣地を構築しており、米軍は一つひとつの陣地を攻略する必要がありました。

主な戦闘拠点

- エンジニア・ヒル(Engineer Hill)

- ポイント・エイブル(Point Able)

- チチャゴフ・ハーバー(Chichagof Harbor)周辺の陣地

米軍は艦砲射撃と航空支援を活用しつつ前進しましたが、濃霧と地形により誤射や味方への誤爆も発生。また、泥濘で戦車や車両の機動力が大きく制限されました。

日本軍は弾薬・食糧が尽きつつあり、負傷者も増加。補給の途絶した孤立状態での抵抗が続きます。

5月29日夜~30日未明:最後の総攻撃(バンザイ突撃)

5月29日夜、山崎大佐は残存兵力を集めて最後の総攻撃を決断します。

- 兵力:約500~1,000名(諸説あり)

- 目標:米軍の後方陣地および指揮所

深夜から未明にかけて、日本軍は白兵戦を展開。一時的に米軍陣地の一部を突破し、野戦病院や指揮所にまで到達しましたが、米軍の反撃により壊滅します。

5月30日:戦闘終結

午後までに組織的抵抗は終息。生き残った日本兵の多くは自決または戦死し、わずかに捕虜となった者が生存者となりました。

4. 「玉砕」とは?——用語の意味と歴史的背景

「玉砕」の語源と意味

「玉砕」という言葉は、もともと中国の古典『北斉書』に由来します。

「玉砕瓦全(ぎょくさいがぜん)」

——宝玉のように砕け散って潔く死ぬことと、瓦のようにつまらぬものとして生き延びること

「玉砕」は「名誉ある死」を、「瓦全」は「不名誉な生存」を象徴する対句表現です。

太平洋戦争中、日本の大本営はこの言葉を「最後まで戦い抜いて全員が戦死した」という意味で公式に使用するようになります。

アッツ島が”玉砕”の象徴となった理由

1943年5月30日、日本の大本営はアッツ島守備隊の全滅を公式に発表しました。このとき初めて「玉砕」という表現が公式発表に用いられ、国民に広く知られることとなります。

なぜアッツ島が「最初の玉砕」とされるのか?

- それ以前にも全滅した部隊はあったが、公式に「玉砕」という言葉で報道されたのはアッツが初

- 国内の戦意高揚と、敗北を美化する広報戦略の一環

- 「生き恥を晒すな」というメッセージが強化された

「玉砕」報道の影響

アッツ島玉砕の報道は、日本国内に大きな衝撃を与えました。

国民への影響

- 悲壮感と「最後まで戦う」覚悟の強化

- 降伏や捕虜となることへのタブー意識の強化

- 戦況悪化を暗示するニュースとしての受け止め

軍内部への影響

- 以降の作戦で「玉砕」が常態化

- 撤退や投降の選択肢がさらに狭まる

- キスカ島撤退作戦(後述)への心理的影響

この後、サイパン、硫黄島、沖縄と、太平洋の島々で同様の「玉砕」が繰り返されることになります。

5. 生存者と戦死者数——数字で見るアッツ島の戦い

日本軍の損害

戦死者:約2,351名

米軍が埋葬・確認した日本軍戦死者の数は2,351名とされています。ただし、一部は戦場で確認できなかったり、洞窟内で自決したりしたケースもあるため、実数はやや上回る可能性があります。

生存者(捕虜):28名前後

米軍の記録によれば、捕虜となった日本兵は約27~29名とされています。負傷や意識不明で捕らえられた者がほとんどで、自ら降伏した例はごくわずかでした。

生存率:約1%

約2,600名の守備隊のうち、生き残ったのはわずか1%程度という壊滅的な結果です。

なぜ生存者がこれほど少なかったのか?

- 最後の総攻撃で大半が戦死

- 「生きて虜囚の辱めを受けず」という戦陣訓の影響

- 負傷者や病者も自決を選択

- 組織的な投降呼びかけがなかった(言語・文化の壁)

米軍の損害

米軍も圧倒的兵力差にもかかわらず、大きな犠牲を払いました。

戦死:549名

戦傷:1,148名

非戦闘損耗:約2,100名

- 凍傷

- 疾病(風邪、肺炎、下痢など)

- 精神的ストレス(戦闘疲労)

合計損害:約3,800名

つまり、上陸した約15,000名のうち、約25%が何らかの形で戦闘能力を失ったことになります。

戦死者比率の比較

| 項目 | 日本軍 | 米軍 |

|---|---|---|

| 総兵力 | 約2,600名 | 約15,000名 |

| 戦死者 | 約2,351名 | 549名 |

| 戦死率 | 約90% | 約3.7% |

| 生存者 | 約28名 | — |

この数字から、日本軍が文字通り「全滅」に近い状態だったことが分かります。

6. 戦術・地形・補給——「アッツだから起きたこと」

アッツ島の戦いは、その特異な環境によって他の太平洋戦線とは大きく異なる様相を呈しました。

地形と気象——戦場を支配した自然

濃霧(Fog)

アリューシャン列島は「霧の列島」とも呼ばれ、年間300日以上が濃霧に覆われます。視界は数十メートル以下となることも珍しくありません。

- 航空支援や艦砲射撃の精度低下

- 地上部隊の連携困難

- 接近戦・白兵戦が頻発

泥濘(Mud)

火山灰と雪解け水、雨が混ざった深い泥が島全体を覆いました。

- 車両・戦車の機動力喪失

- 歩兵の移動速度低下

- 塹壕の崩落と衛生状態の悪化

低温と強風(Williwaw)

気温は夏季でも0~10℃程度。「ウィリワウ」と呼ばれる突発的な強風が吹き下ろします。

- 凍傷の多発

- テントや仮設施設の破損

- 体力消耗の加速

山岳地形

島の内陸部は急峻な丘陵と谷が入り組んでおり、防御側に有利な地形でした。

日本軍の戦術——限られた資源での防御

陣地配置

日本軍は高地に塹壕と掩蔽壕(えんぺいごう)を構築し、米軍の進撃ルートを限定する配置を取りました。

- 機関銃座と迫撃砲の連携

- 自然洞窟の活用

- 逆斜面陣地による砲撃回避

補給の途絶と消耗

1943年3月以降、米軍の海上封鎖により補給船が到達できず、守備隊は孤立していました。

- 食糧不足(配給の削減、野草・海藻の採取)

- 弾薬不足(射撃の制限、最終段階では銃剣突撃)

- 医薬品不足(負傷者・病者の増加)

米軍の戦術——物量と火力の限界

上陸作戦の成功と内陸での苦戦

米軍は事前の艦砲射撃と航空攻撃で日本軍陣地を叩き、上陸には成功しましたが、内陸での進撃は予想外に困難でした。

寒冷地装備の不足

第7歩兵師団は寒冷地訓練を受けていたものの、実戦での装備は不十分でした。

- 防寒服の不足

- 戦闘靴の防水性不足(塹壕足・凍傷)

- テントや暖房器具の不備

非戦闘損耗の教訓

米軍は2,100名もの非戦闘損耗を出し、この教訓は後の作戦(キスカ、さらには欧州戦線)に活かされることになります。

【第3部に続く】

7. 戦いの影響——戦略・世論・その後の戦局へ

アッツ島の戦いは、小規模ながら戦略的・心理的に大きな影響を及ぼしました。

戦略的影響

①北太平洋正面の安全確保(米側)

米軍はアッツ島を奪還したことで、アリューシャン列島西部の脅威をほぼ除去しました。

- アラスカ本土やカナダへの日本軍侵攻リスクの消滅

- 北太平洋航路の安全性向上

- キスカ島への圧力強化

②キスカ島撤退作戦への影響(日側)

アッツ島玉砕の報を受け、日本軍はキスカ島守備隊(約5,000名)の全滅も時間の問題と判断。

- 1943年7月29日、濃霧を利用した奇跡的な撤退作戦を決行

- 全員無傷で撤収成功(キスカ島撤退作戦)

- アッツの「玉砕」が、キスカでは「生存」を選択させる契機に

③太平洋戦域全体への教訓

米軍はアッツ戦で得た教訓を、その後の島嶼戦に活用します。

- 寒冷地・悪天候下の作戦ノウハウ

- 衛生・補給体制の改善

- 心理戦・投降勧告の重要性

世論への影響

日本国内——「玉砕」報道のインパクト

「アッツ島玉砕」は、日本国民に戦争の厳しさを初めて直視させる出来事でした。

- 新聞・ラジオで大々的に報道

- 「英霊」としての美化と悲壮感の醸成

- 戦意高揚キャンペーンの強化

同時に、敏感な国民の間では「戦局の悪化」を察知する契機ともなりました。

米国内——「忘れられた戦場」の記憶

米国内では、アリューシャン戦線は「Forgotten Battle(忘れられた戦い)」とも呼ばれました。

- 欧州戦線や南太平洋に比べ注目度が低い

- しかし、米国本土(領土)での唯一の地上戦として記録された

- 戦後、アッツ島は国定史跡として保存

軍事史における位置づけ

アッツ島の戦いは、以下の点で軍事史上重要です。

- 日本軍初の公式「玉砕」事例

- 環境要因が戦闘に与える影響の典型例

- 島嶼防御戦術の限界と教訓

- 孤立守備隊の補給問題

8. 文化的記憶——映画・絵画で辿る「アッツ島」

戦後、アッツ島の戦いは映画や絵画を通じて記憶され、語り継がれてきました。ここではそれらの作品を紹介します。

絵画:藤田嗣治《アッツ島玉砕》

作品概要

- 制作年:1943年

- 技法:油彩

- サイズ:約193.5cm×259.5cm

- 現所蔵:東京国立近代美術館に無期限貸与

作品の背景

画家・藤田嗣治(ふじたつぐはる、レオナール・フジタ)は、陸軍の委嘱を受けて複数の戦争記録画を制作しました。《アッツ島玉砕》はその代表作の一つです。

藤田は実際にアッツ島へ行ったわけではなく、軍の資料や証言をもとに想像で描きました。

描かれた場面

画面中央には、刀を振りかざし銃剣で突撃する日本兵の群像が描かれています。背景には濃霧と泥濘、そして敵兵の姿。

- 悲壮感と激しさが同居する構図

- モノクロームに近い暗い色調

- 兵士たちの表情には絶望と決意が交錯

評価と論争

戦時中は戦意高揚の象徴として称賛されましたが、戦後は「戦争協力」として藤田自身が批判を受けました。藤田はフランスへ渡り、二度と日本に戻ることはありませんでした。

現在では、戦争記録画としての歴史的価値と芸術性の両面から再評価が進んでいます。

鑑賞のポイント

- 「玉砕」をどのように視覚化したか

- 戦争プロパガンダと芸術表現の境界

- 藤田の西洋画法と日本的主題の融合

東京国立近代美術館では、定期的に戦争記録画の展示が行われ、《アッツ島玉砕》も公開されることがあります。

映画①:『Report from the Aleutians』(1943年、米国)

作品概要

- 監督:ジョン・ヒューストン

- 制作:米陸軍通信隊

- 形式:ドキュメンタリー(約47分、モノクロ)

- 公開:1943年

内容

アリューシャン列島での米軍の戦いを記録したドキュメンタリー。アッツ島上陸作戦の実際の映像も含まれています。

- 濃霧と泥の中での戦闘

- 爆撃機による空襲

- 兵士たちの日常

意義

後に名監督となるジョン・ヒューストンが、従軍記者として撮影した貴重な記録映像です。戦争のリアルな側面——兵士の疲労、悪天候、単調さと恐怖——を捉えた点で評価されています。

映画②:『太平洋奇跡の作戦 キスカ』(1965年、日本・東宝)

作品概要

- 監督:丸山誠治

- 出演:三船敏郎、佐藤允、夏木陽介ほか

- 制作:東宝

- 公開:1965年

内容

アッツ島玉砕の後、キスカ島に孤立した約5,000名の日本軍守備隊を、濃霧を利用して全員無傷で撤退させた「キスカ島撤退作戦」を描いた戦争映画です。

アッツ島との関連

映画の冒頭や背景で、アッツ島玉砕が語られ、「次はキスカも全滅する」という危機感が撤退作戦の動機として描かれています。

評価

戦争映画でありながら、「撤退=勝利」という珍しいテーマを扱った作品として知られ、三船敏郎の名演も相まって人気を博しました。

映画③:ドキュメンタリー『霧が晴れるとき』(2000年代)

近年、NHKなどで制作されたドキュメンタリー番組では、アッツ島やキスカ島の戦いが再検証されています。

- 生存者へのインタビュー

- 米国立公文書館の資料発掘

- 現地取材(アッツ島は現在無人島)

これらの番組は、戦争の記憶継承と平和教育の観点から重要な役割を果たしています。

9. よくある質問(FAQ)

読者の方からよく寄せられる疑問に、ここでまとめてお答えします。

Q1. アッツ島の戦いはいつ起きたのですか?

A. 1943年5月11日から5月30日まで、約19日間にわたって行われました。米軍の上陸作戦(Operation Landcrab)によって始まり、日本軍守備隊の最後の総攻撃(バンザイ突撃)をもって【第4部・最終部】

終結しました。

Q2. 日本軍の生存者は何人いたのですか?

A. 約28名です。約2,600名の守備隊のうち、米軍の捕虜となって生き残ったのはわずか28名前後とされています。そのほとんどが重傷を負い意識不明の状態で保護された兵士で、自ら投降した例はごく少数でした。生存率は約1%という壊滅的な数字です。

Q3. 日本軍・米軍それぞれの戦死者数は?

A.

- 日本軍:約2,351名(ほぼ全滅)

- 米軍:549名

また、米軍は戦傷者1,148名、凍傷や疾病などの非戦闘損耗が約2,100名に上り、合計で約3,800名が戦闘能力を失いました。

Q4. なぜ「玉砕」と呼ばれたのですか?

A. 「玉砕」は中国の古典に由来する言葉で、「宝玉のように砕け散って名誉ある死を遂げる」という意味です。アッツ島の戦いで日本軍守備隊がほぼ全滅したことを受け、大本営が1943年5月30日に初めて公式発表で「玉砕」という表現を使用しました。これ以降、全滅した部隊を美化して「玉砕」と呼ぶ慣例が定着しました。

Q5. アッツ島はどこにあるのですか?

A. アラスカ州のアリューシャン列島西端近くにある火山島です。アラスカ半島から西へ約1,900キロメートルの位置にあり、現在は無人島です。年間を通じて濃霧・強風・低温という極めて過酷な環境にあります。

Q6. この戦いの後、キスカ島はどうなったのですか?

A. アッツ島玉砕の報を受けて、日本軍はキスカ島守備隊(約5,000名)も全滅する前に撤退を決断しました。1943年7月29日、濃霧を利用した撤退作戦を実行し、奇跡的に全員無傷での撤収に成功しました。この作戦は後に映画『太平洋奇跡の作戦 キスカ』でも描かれています。

Q7. 藤田嗣治の絵画《アッツ島玉砕》はどこで見られますか?

A. 東京国立近代美術館に無期限貸与されており、同館で開催される戦争記録画の企画展示などで公開されることがあります。常設展示ではないため、鑑賞を希望される場合は事前に美術館の展示スケジュールを確認することをおすすめします。

Q8. アッツ島は現在どうなっていますか?

A. 現在は無人島で、米国の国定史跡(National Historic Landmark)に指定されています。過酷な気象条件のため一般の観光は困難ですが、研究者や歴史愛好家が許可を得て訪問することがあります。島には当時の塹壕跡や遺構が一部残されています。

Q9. この戦いは太平洋戦争全体にどんな影響を与えましたか?

A. 主に以下の影響がありました:

- 日本側:「玉砕」という概念が公式化され、以降の戦いで降伏や撤退の選択肢がさらに狭まった

- 米軍側:寒冷地・悪天候下での作戦ノウハウを獲得し、補給・衛生体制を改善

- 戦略面:北太平洋正面の安全が確保され、キスカ島撤退作戦へとつながった

Q10. なぜ米軍は圧倒的兵力差があったのに苦戦したのですか?

A. 主な理由は以下の通りです:

- 濃霧と泥濘:視界不良と移動困難により、兵力差を活かせなかった

- 山岳地形:日本軍が高地の防御陣地を巧みに活用した

- 寒冷地装備の不足:米軍側で凍傷や疾病が多発

- 日本軍の頑強な抵抗:最後まで組織的な防御戦を展開

10. 参考資料・信頼できる情報源

本記事を執筆するにあたり、以下の信頼性の高い資料・情報源を参照しました。

公的機関・公文書

米国国立公園局(National Park Service, NPS)

アッツ島を含むアリューシャン列島の戦いに関する公式資料と史跡情報を提供しています。

米国陸軍公式史料(U.S. Army Center of Military History)

アッツ島作戦(Operation Landcrab)の詳細な戦闘記録と分析。

米国戦没者墓地委員会(American Battle Monuments Commission, ABMC)

戦死者数や埋葬記録などの公式統計。

防衛省防衛研究所戦史室

日本側の作戦記録と部隊編成、指揮官に関する資料。

美術館・文化施設

東京国立近代美術館

藤田嗣治《アッツ島玉砕》の所蔵・展示情報および戦争記録画に関する研究資料。

靖国神社遊就館

アッツ島関連の遺品や資料展示。

映像資料

『Report from the Aleutians』(1943)

ジョン・ヒューストン監督による米陸軍公式記録映画。

『太平洋奇跡の作戦 キスカ』(1965、東宝)

キスカ島撤退作戦を描いた劇映画。アッツ島玉砕が背景として描かれる。

NHKスペシャル・NHK BS歴史番組各種

アリューシャン戦線の再検証ドキュメンタリー。

書籍(代表的なもの)

- 防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書 北東方面陸軍作戦』(朝雲新聞社)

- ブライアン・ガーフィールド『The Thousand-Mile War』(アリューシャン戦線の包括的研究)

- 田中宏巳『アッツ島玉砕』(光人社NF文庫)

オンライン・データベース

- Internet Movie Database(IMDb):映画情報

- 国立国会図書館デジタルコレクション:戦時中の新聞記事

- Google Arts & Culture:美術作品のデジタルアーカイブ

まとめ:北の戦場が遺したもの

1943年5月、北太平洋の孤島で繰り広げられたアッツ島の戦いは、わずか19日間の戦闘でしたが、その後の戦局と日本社会に深い影響を残しました。

この戦いが教えてくれること

①「玉砕」という言葉の重み

アッツ島は、「玉砕」が公式に使われた最初の戦いです。それは単なる軍事的敗北ではなく、降伏や撤退という選択肢を封じる精神的な呪縛の始まりでもありました。

この言葉の裏には、約2,600名の若い兵士たちの命と、わずか28名という生存者数という冷徹な現実があります。

②環境が戦いを決める

濃霧、泥濘、低温——アッツ島の自然環境は、兵力や火力以上に戦いの行方を左右しました。戦争において「どこで戦うか」がいかに重要かを示す典型例です。

米軍は圧倒的な兵力を持ちながら苦戦し、日本軍は補給を断たれながらも地形を活かして抵抗を続けました。

③記憶と表現——戦争をどう語り継ぐか

藤田嗣治の《アッツ島玉砕》は、戦争をどう視覚化し、どう記憶するかという問いを私たちに投げかけます。

映画やドキュメンタリーもまた、異なる視点から「アッツ島」を伝えてきました。それぞれの作品は、時代の空気や制作者の立場を反映しながら、歴史の断片を未来へとつないでいます。

忘れてはならないこと

- 約2,600名の日本兵と549名の米兵が命を落としたこと

- 極限状況の中で戦い、散っていった若者たちがいたこと

- 戦争が個人の選択を奪い、「玉砕」を美化する構造があったこと

- この戦いが、その後のキスカ撤退や太平洋戦線全体に影響を与えたこと

最後に——「アッツ島」を知る意味

アッツ島の戦いは、太平洋戦争の中では比較的小規模で、国内でもあまり注目されない「忘れられた戦場」かもしれません。

しかし、この戦いには日本の戦争の縮図があります。補給の軽視、精神主義、組織的降伏の拒否、そして若い命の喪失。

同時に、過酷な自然と向き合い、限られた資源で最後まで任務を全うしようとした兵士たちの姿もあります。

歴史を学ぶことは、過去を裁くことではなく、未来への教訓を得ることです。

北の果て、霧と泥に覆われたアッツ島で何があったのかを知ることは、戦争とは何か、命とは何か、そして平和とは何かを考える一つの入口になるはずです。

【記事終わり】

「アッツ島の戦い」の解説記事、いかがでしたでしょうか。

北太平洋の小さな島で起きたこの戦いは、軍事史的にも文化史的にも多くの示唆を含んでいます。

もし興味を持たれたら、ぜひ東京国立近代美術館で藤田嗣治の実物をご覧になったり、関連映画を観たり、さらに資料を読み進めてみてください。

歴史は、知れば知るほど奥深く、そして現代とつながっています。

今後も、こうした「忘れられがちだけれど重要な戦い」を取り上げていきますので、どうぞお楽しみに。

ミリタリーブログ編集部一同

※本記事は複数の公的資料・研究書をもとに執筆していますが、戦闘の詳細や数字には資料によって若干の差異がある場合があります。最新の研究成果や追加情報があればぜひお知らせください。

コメント