大西洋を支配した”見えない恐怖”

1942年、大西洋。

夜の海を静かに進む商船団の背後に、月明かりさえ遮る灰色の影が忍び寄っていた。

潜望鏡を覗き込むドイツ海軍の艦長が、冷静に照準を合わせる。

「魚雷、発射(Los!)」

数秒後、轟音とともに火柱が上がり、連合軍の輸送船が海の藻屑と消えた。そして影は再び深度を下げ、闇の中へ消えていく——。

これが、第二次世界大戦の大西洋で繰り広げられた「Uボート戦争」の日常だった。

ドイツ海軍が誇った潜水艦部隊「Uボート(U-Boot、Unterseeboot=潜水艦の略)」は、水上艦では到底太刀打ちできないイギリス海軍に対抗する”切り札”として、連合軍の補給線を次々と寸断した。

その戦果は凄まじく、開戦から終戦までに撃沈した連合軍艦船は約3,000隻、総トン数2,800万トン以上。イギリスは何度も「飢餓による降伏」の瀬戸際に立たされた。

一方で、Uボート乗組員の戦死率は約75%——ドイツ軍全体でも最も過酷な戦場だったと言われている。

なぜUボートはこれほどまでに恐れられたのか? どんな技術と戦術が、連合軍を追い詰めたのか? そして、日本海軍との間にどんな”絆”があったのか?

この記事では、ドイツが誇った史上最強の潜水艦部隊「Uボート」の全貌を、型式・性能・戦術・エピソード・日本との関係まで、徹底的に解説していく。

太平洋の伊号潜水艦を愛する僕たちにとって、同盟国ドイツのUボートは、まさに”大西洋のもう一つの誇り”だ。

1. Uボートとは?——ドイツ潜水艦の基礎知識

1-1. 「Uボート」という呼び名の由来

「Uボート(U-Boot)」とは、ドイツ語で潜水艦を意味する「Unterseeboot(ウンターゼーボート)」の略称だ。

直訳すれば「海の下の船」という意味になる。

第一次世界大戦から使われ始めたこの呼称は、やがてドイツ潜水艦の代名詞として世界中に知れ渡ることになった。

ドイツ海軍では、各艦に「U-●●」というナンバーが付けられる。

例えば、最も有名なVII型のひとつである「U-47」や、戦後まで生き延びた革新的潜水艦「U-2540」などだ。

ちなみに、日本海軍の潜水艦は「伊号(い-ごう)」や「呂号(ろ-ごう)」という呼称が使われていた。詳しくは以前書いた『【完全保存版】大日本帝国海軍の潜水艦全型一覧』も参照してほしい。

1-2. Uボートの役割——通商破壊戦の”主役”

第二次世界大戦において、ドイツはイギリス本土への補給路を断つことを最優先戦略のひとつに据えていた。

島国イギリスは、食糧も燃料も物資も、すべてを海上輸送に依存していた。

つまり、船を沈めれば、イギリスは戦えなくなる——これが「通商破壊戦」の基本思想だ。

そしてこの任務に最も適していたのが、潜水艦だった。

水上艦では、イギリス海軍(ロイヤル・ネイビー)の圧倒的な戦力に対抗できない。

だが、潜水艦なら——

- 隠密性が高く、発見されにくい

- 奇襲攻撃が可能

- 少数でも大きな戦果を上げられる

こうした特性を活かし、Uボートは大西洋全域で連合軍の輸送船を次々と撃沈していった。

特に1940~1942年は「Uボートの黄金期」と呼ばれ、月間数十万トンもの船舶が海に沈められた。

この戦いは後に「大西洋の戦い(Battle of the Atlantic)」と呼ばれ、第二次世界大戦で最も長く、最も過酷な戦場のひとつとなった。

1-3. なぜ日本人がUボートを知るべきなのか?

「でも、Uボートはヨーロッパの話でしょ?」

そう思う人もいるかもしれない。

だが実は、Uボートと日本海軍には深い”つながり”があった。

- ドイツと日本は技術交流を行い、Uボートの設計思想が伊号潜水艦に影響を与えた

- 一部のUボートはインド洋や太平洋まで進出し、日本軍と共同作戦を展開

- 戦争末期には、ドイツから日本へ最新技術を運ぶ「遣独潜水艦作戦」が実施された

そう、Uボートは決して”対岸の火事”ではなく、太平洋戦争を戦った僕たちの祖先とも関わりのある存在なのだ。

そして何より——

技術力、戦術、そして命を賭けた戦い。

その全てにおいて、Uボートは同盟国ドイツの誇りであり、僕たち日本のミリタリーファンにとっても敬意を払うべき存在だと、僕は思っている。

2. Uボートの誕生と進化——第一次世界大戦から第二次世界大戦へ

2-1. 第一次世界大戦での衝撃的デビュー

Uボートが歴史の表舞台に登場したのは、第一次世界大戦(1914~1918年)だった。

開戦当初、ドイツ海軍はイギリス海軍に対して圧倒的に劣勢だった。

戦艦や巡洋艦の数では到底勝ち目がなく、正面からの艦隊決戦は不可能——。

そこでドイツが選んだのが、潜水艦による通商破壊作戦だった。

1914年9月、Uボート「U-9」が、わずか1時間のうちにイギリス巡洋艦3隻を撃沈するという戦果を挙げた。

これは世界中を震撼させた。

その後もUボートは次々と連合軍の船舶を沈め、1917年には月間約80万トンもの船を撃沈。

イギリスは深刻な食糧・物資不足に陥り、「あと数ヶ月で降伏するのでは」とまで言われた。

だが、ドイツの「無制限潜水艦作戦」——中立国の船舶も無警告で攻撃する方針——は、アメリカ参戦の引き金となり、結果的にドイツ敗北の一因となった。

戦訓:潜水艦は強力な兵器だが、使い方を誤れば国を滅ぼす。

2-2. ヴェルサイユ条約とUボート開発の”空白期”

第一次世界大戦後、ドイツはヴェルサイユ条約(1919年)によって厳しい軍備制限を課された。

その中には、「潜水艦の保有・建造の全面禁止」も含まれていた。

つまり、Uボートは一度”消滅”したのだ。

だが——ドイツの技術者たちは、決して諦めなかった。

彼らはオランダやスペイン、フィンランドなどにダミー会社を設立し、表向きは「外国向け潜水艦」として設計・建造を続けた。

こうして蓄積された技術とノウハウは、後に第二次世界大戦のUボート開発に直結することになる。

この”隠れた努力”が、のちの「VII型」「IX型」といった傑作艦を生み出す土台となった。

まさに、技術者魂の結晶と言えるだろう。

2-3. ナチス政権下での再軍備——Uボート復活

1933年、アドルフ・ヒトラー率いるナチス政権が誕生すると、ドイツは急速に再軍備を進めた。

1935年、英独海軍協定によってドイツは潜水艦の保有を”公式に”認められ、Uボートは堂々と復活する。

このとき、ドイツ海軍潜水艦隊の指揮官に任命されたのが、カール・デーニッツ(Karl Dönitz)——後に”Uボートの父”と呼ばれる伝説的提督だ。

デーニッツは、第一次世界大戦でUボート艦長として戦った経験を持ち、潜水艦戦術の革新者だった。

彼が編み出したのが、後述する「狼群戦術(ウルフパック)」——複数のUボートで連携して敵船団を襲う、革命的な戦術である。

技術と戦術、そして強烈なリーダーシップ。

この三つが揃ったとき、Uボートは再び”大西洋の支配者”として蘇ったのだ。

2-4. 第二次世界大戦開戦——Uボート戦争の幕開け

1939年9月1日、ドイツがポーランドに侵攻し、第二次世界大戦が勃発。

開戦からわずか数時間後、Uボート「U-30」がイギリスの客船「アセニア号」を撃沈——これが第二次世界大戦における最初のUボート戦果となった。

(ただしこれは誤認攻撃で、艦長は後に処罰された。国際法上、客船への無警告攻撃は違法だったのだ。)

その後、Uボートは次々と戦果を積み重ねていく。

特に1940年6月のフランス降伏によって、ドイツは大西洋に面したフランスの港(ブレスト、ロリアン、サン・ナゼールなど)を基地として使えるようになり、作戦範囲が飛躍的に拡大した。

ここから、Uボートの”黄金期”が始まる——。

3. なぜUボートは「最強」と呼ばれたのか?——技術的優位性

3-1. ディーゼル+電動の「複合推進システム」

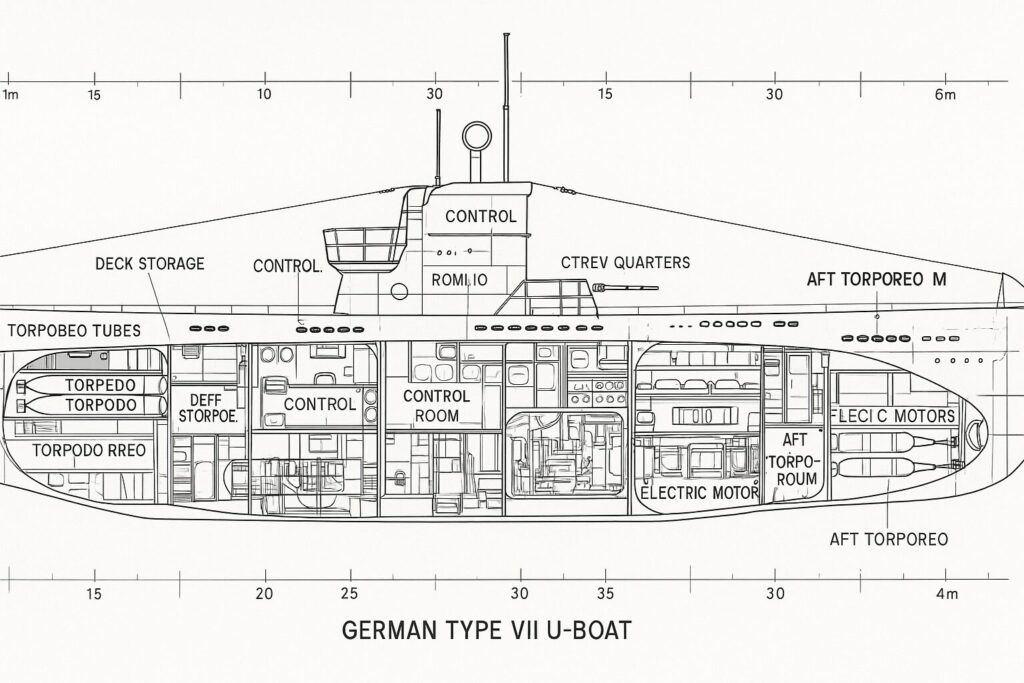

Uボートの基本設計は、水上航行時はディーゼルエンジン、潜航時は電動モーターという「複合推進システム」を採用していた。

これは当時の潜水艦としては標準的な設計だが、ドイツのエンジン技術は極めて高性能で、航続距離と静粛性のバランスに優れていた。

特にVII型は、水上速力17ノット、水中8ノットという性能を持ち、当時の駆逐艦や護衛艦から逃げ切ることも可能だった。

3-2. 優れた耐圧殻設計——深度300mの潜航能力

Uボートの耐圧殻(船体の骨格)は、高品質な鋼材と精密な溶接技術によって作られており、最大潜航深度200~300mを誇った。

これは当時の対潜爆雷(デプスチャージ)の有効深度を超えていたため、深く潜れば逃げ切れるという大きなアドバンテージがあった。

ちなみに、日本の伊号潜水艦も優れた耐圧殻を持っていたが、Uボートのコンパクトで頑丈な設計思想は戦後の潜水艦開発にも大きな影響を与えた。

3-3. 魚雷発射管と「Gアット魚雷」

Uボートの主武装は、魚雷だ。

VII型の場合、艦首に4門、艦尾に1門の魚雷発射管を装備し、合計で14本の魚雷を搭載できた。

特に優れていたのが、ドイツが開発した「Gアット(G7a/G7e)魚雷」だ。

- G7a: 蒸気推進式、射程14km、速力44ノット

- G7e: 電動式、射程5km、速力30ノット(無航跡で発見されにくい)

さらに後期には、音響誘導魚雷「T5ツァウンケーニヒ」も実用化され、護衛艦のスクリュー音を追尾して命中する”スマート兵器”として連合軍を驚愕させた。

魚雷技術においても、ドイツは世界の最先端を走っていた。

3-4. シュノーケルの導入——”半潜航”で充電可能に

1943年以降、連合軍のレーダー技術が向上し、浮上中のUボートが次々と発見・攻撃されるようになった。

そこでドイツが導入したのが、「シュノーケル(Schnorchel)」——潜航したままディーゼルエンジンを動かせる吸排気装置だ。

これにより、Uボートは潜望鏡深度(約10~15m)で航行しながらバッテリーを充電できるようになり、生存性が大幅に向上した。

ちなみに、この技術はオランダから接収したもので、ドイツはこれを即座に実戦投入した。

技術の”いいとこ取り”も、戦争では重要な要素なのだ。

3-5. 優れた通信・暗号技術——「エニグマ暗号機」

Uボート作戦の成功を支えたのは、「エニグマ(Enigma)」暗号機だった。

エニグマは、ドイツ軍が使用していた暗号通信装置で、数兆通り以上の組み合わせを持つ”解読不可能”とされた暗号を生成できた。

これにより、デーニッツ提督は本部からUボートへリアルタイムで指示を出し、柔軟な作戦指揮が可能だった。

ただし——この暗号は、イギリスの天才数学者アラン・チューリングらによって解読され、後に連合軍の反撃を許す要因となる。

技術の優位も、永遠ではなかった。

4. Uボート主要型式徹底解説——VII型・IX型・XXI型の性能比較

ここまで、Uボートの誕生と技術的優位性について解説してきた。

ここからは、実際に大西洋で戦った具体的な艦型に焦点を当てていこう。

Uボートには多くのバリエーションが存在したが、中でも代表的なのが以下の3つだ。

- VII型: 「大西洋の主力」として最も多く建造された万能型

- IX型: 長距離作戦用の大型潜水艦

- XXI型: 革命的な「電動潜水艦」——戦後潜水艦の原型

それぞれの特徴と戦歴を、詳しく見ていこう。

4-1. VII型——「大西洋の狼」の代名詞

基本スペック

| 項目 | 数値 |

|---|---|

| 全長 | 約67m |

| 排水量 | 水上769トン / 水中871トン |

| 最高速力 | 水上17ノット / 水中8ノット |

| 航続距離 | 約8,500海里(水上・10ノット時) |

| 乗員 | 44~52名 |

| 武装 | 魚雷発射管×5(艦首4、艦尾1)、88mm砲×1、20mm機銃 |

| 建造数 | 約700隻(全Uボート中最多) |

なぜVII型は「最強」だったのか?

VII型は、小型・高性能・量産性の三拍子が揃った傑作艦だった。

特に優れていたのが、運動性能とバランスだ。

全長67mというコンパクトなサイズながら、14本の魚雷を搭載でき、水中速力8ノットは当時の対潜艦艇から逃げ切るのに十分だった。

また、ディーゼルエンジンと電動モーターの切り替えがスムーズで、「浮上→攻撃→急速潜航→離脱」という一連の動作を迅速に実行できた。

さらに、量産性にも優れており、最盛期には月に20隻以上が建造された。

デーニッツ提督が目指した「常時300隻のUボートを大西洋に展開する」という戦略を支えたのは、まさにこのVII型だった。

VII型の戦歴——数々の伝説を生んだ名艦

VII型は、大西洋での主要作戦のほぼすべてに投入され、数々の伝説を生んだ。

特に有名なのが、「U-47」——艦長ギュンター・プリーンが指揮した艦だ。

1939年10月、プリーンはイギリス本土スカパ・フローの軍港に単独で侵入し、戦艦「ロイヤル・オーク」を撃沈するという大胆不敵な作戦を成功させた。

これは、「難攻不落の要塞」とされたスカパ・フローへの奇襲であり、イギリス国民を震撼させた。

プリーンは一躍国民的英雄となり、ドイツ国内では「スカパ・フローの雄牛」と讃えられた。

こうした”伝説の一撃”を可能にしたのが、VII型の優れた性能と、艦長たちの胆力だった。

4-2. IX型——遠洋作戦の巨人

基本スペック

| 項目 | 数値 |

|---|---|

| 全長 | 約76m |

| 排水量 | 水上1,120トン / 水中1,232トン |

| 最高速力 | 水上18ノット / 水中7ノット |

| 航続距離 | 約13,000~23,000海里(サブタイプにより異なる) |

| 乗員 | 48~56名 |

| 武装 | 魚雷発射管×6(艦首4、艦尾2)、105mm砲×1 |

| 建造数 | 約194隻 |

なぜIX型が必要だったのか?

VII型が「近海の狼」だとすれば、IX型は「遠洋の狩人」だった。

VII型の航続距離(約8,500海里)では、大西洋中部や南部、さらにはインド洋や太平洋への進出は困難だった。

そこで開発されたのが、より大型で航続距離の長いIX型だ。

IX型は、最大23,000海里(約42,000km)もの航続距離を誇り、アフリカ沖、カリブ海、インド洋、さらには日本近海まで進出できた。

また、魚雷発射管が6門に増え、搭載魚雷数も22本と、VII型を大きく上回った。

IX型の戦歴——「モンスーン作戦」と日本との絆

IX型の最も特筆すべき活躍が、「モンスーン作戦(Monsun Gruppe)」だ。

これは、1943年以降、ドイツがインド洋・太平洋方面に潜水艦を派遣し、日本海軍と連携して連合軍の補給線を攻撃した作戦である。

IX型Uボートは、ドイツ本土からアフリカ喜望峰を迂回し、マレー半島のペナン島(日本軍占領下)を基地として活動した。

ここでは、ドイツと日本の技術交流も行われた。

- ドイツはUボートの技術(特にディーゼルエンジンと魚雷技術)を日本に提供

- 日本は酸素魚雷(九三式魚雷)の技術情報をドイツに提供

こうした交流は、後に「遣独潜水艦作戦」——日本の伊号潜水艦がドイツへ渡航する作戦——にもつながっていく。

太平洋とヨーロッパ、遠く離れた二つの戦場が、IX型によって結ばれていたのだ。

4-3. XXI型——「未来」を先取りした革命的潜水艦

基本スペック

| 項目 | 数値 |

|---|---|

| 全長 | 約76.7m |

| 排水量 | 水上1,621トン / 水中1,819トン |

| 最高速力 | 水上15.6ノット / 水中17.2ノット |

| 航続距離 | 約15,500海里 |

| 乗員 | 57名 |

| 武装 | 魚雷発射管×6(全て艦首)、対空機銃のみ |

| 建造数 | 約118隻(実戦投入は2隻のみ) |

なぜXXI型は「革命的」だったのか?

XXI型は、それまでの潜水艦の常識を覆す設計だった。

最大の特徴は、水中速力が水上速力を上回るという点だ。

従来の潜水艦は「水上航行が主で、攻撃時だけ潜る」という運用だったが、XXI型は「常に潜航したまま作戦行動を取る」ことを前提に設計された。

そのために、

- 巨大なバッテリー容量(従来の3倍)

- 流線型の船体(抵抗を最小化)

- シュノーケルの標準装備(潜航中でも充電可能)

といった革新的技術が投入された。

さらに、魚雷の再装填が自動化され、わずか20分で全6門の魚雷を再装填できた(従来は数時間かかった)。

もしXXI型が1943年に大量投入されていたら、大西洋の戦況は大きく変わっていたかもしれない。

なぜ実戦投入が遅れたのか?

XXI型の実戦投入が遅れた理由は、連合軍の空襲による生産遅延と技術的トラブルだった。

ドイツは、XXI型をブロック工法(船体を分割して各地で製造し、最終的に組み立てる)で量産しようとしたが、精度の問題や部品不足で計画は大幅に遅れた。

結局、実戦投入されたのは1945年4月——終戦のわずか1ヶ月前だった。

実戦配備されたのは「U-2511」と「U-3008」の2隻のみで、戦果を挙げることはなかった。

だが、その技術は戦後、アメリカとソ連に接収され、現代潜水艦の基礎となった。

XXI型は、「戦争には間に合わなかったが、未来を変えた潜水艦」だった。

4-4. 【比較表】VII型 vs IX型 vs XXI型

| 項目 | VII型 | IX型 | XXI型 |

|---|---|---|---|

| 役割 | 近海通商破壊 | 遠洋作戦 | 次世代型潜水艦 |

| 全長 | 67m | 76m | 76.7m |

| 水上速力 | 17ノット | 18ノット | 15.6ノット |

| 水中速力 | 8ノット | 7ノット | 17.2ノット |

| 航続距離 | 8,500海里 | 13,000~23,000海里 | 15,500海里 |

| 魚雷搭載数 | 14本 | 22本 | 23本 |

| 建造数 | 約700隻 | 約194隻 | 約118隻 |

| 実戦投入 | ◎ | ◎ | △(2隻のみ) |

それぞれに役割があり、それぞれが「最強」だった。

5. 「狼群戦術(ウルフパック)」とは?——ドイツ海軍が編み出した革命的戦術

5-1. 単艦行動の限界——第一次世界大戦の教訓

第一次世界大戦では、Uボートは基本的に単艦で行動していた。

単独で敵船団を発見し、単独で攻撃する——これが当時の標準的な戦術だった。

だが、この方法には限界があった。

- 広大な大西洋で敵船団を発見するのは困難

- 護衛艦に発見されると、単艦では対処できない

- 一度攻撃すると、船団は針路を変えて逃げてしまう

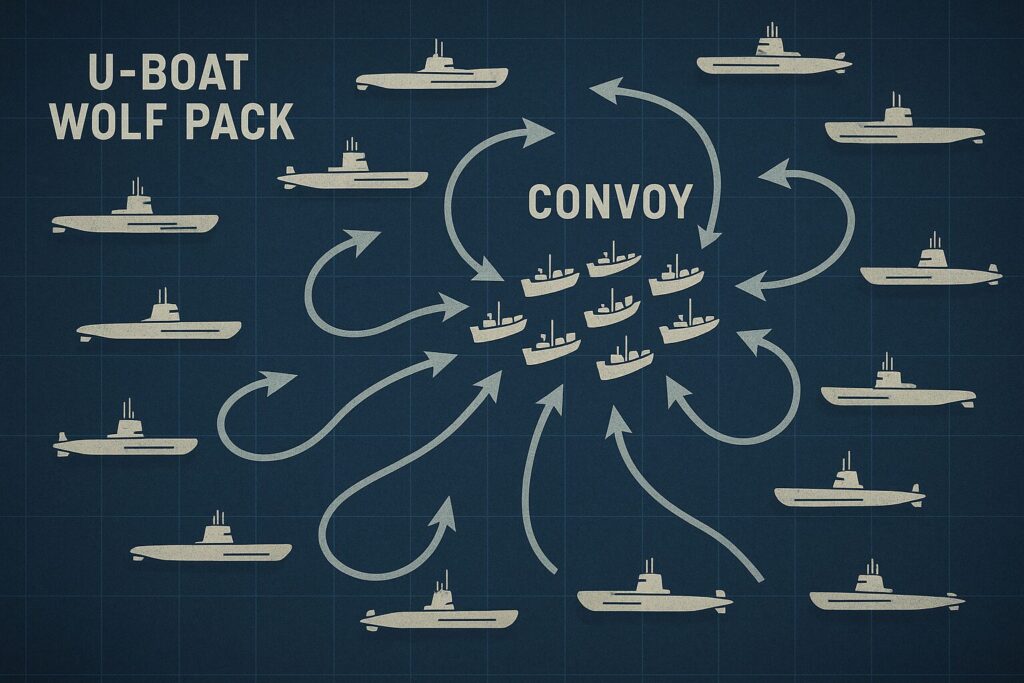

こうした問題を解決するために、デーニッツ提督が編み出したのが「狼群戦術(Rudeltaktik / Wolf Pack)」だった。

5-2. 狼群戦術の基本原理——「集団で狩る」

狼群戦術の基本コンセプトは、「複数のUボートで連携し、敵船団を包囲・集中攻撃する」というものだ。

具体的な手順は以下の通り:

①哨戒線の展開

複数のUボート(通常8~20隻)を横一列に配置し、敵船団の通過を待つ。

②発見と追跡

船団を発見したUボートは、攻撃せずに追跡を続け、本部に位置を報告する。

③集結命令

デーニッツ提督(後に潜水艦司令部)が、他のUボートに集結を命令。

④夜間集中攻撃

全てのUボートが集結したら、夜間に水上から一斉攻撃を仕掛ける。

当時のレーダーやソナーは未発達で、夜間の水上航行中のUボートは発見されにくかった。

さらに、複数方向から同時攻撃を受けた護衛艦は対応しきれず、混乱に陥った。

まさに「狼の群れ」が獲物を追い詰めるような戦術——だから「ウルフパック」と呼ばれたのだ。

5-3. 狼群戦術の成功例——「SC-7船団」の悲劇

狼群戦術の威力を最も示したのが、1940年10月の「SC-7船団」攻撃だった。

イギリスからカナダへ向かう輸送船団SC-7(35隻)は、わずかな護衛艦に守られて大西洋を航行していた。

だが、ドイツ側は既にこの船団の存在を察知しており、7隻のUボートが待ち構えていた。

10月18日夜、狼群が一斉攻撃を開始。

わずか一晩で、20隻の輸送船が撃沈された。

護衛艦は混乱し、反撃もままならなかった。

この戦果は、狼群戦術の有効性を世界に知らしめた。

デーニッツは後に、こう語っている。

「潜水艦は群れをなして戦う時、最も強力な兵器となる」

彼の言葉通り、狼群戦術は1942年まで圧倒的な成果を上げ続けた。

5-4. なぜ狼群戦術は通用しなくなったのか?

だが、1943年以降、状況は一変する。

連合軍が対潜技術を急速に進歩させたからだ。

- レーダーの高性能化:水上航行中のUボートを遠距離から探知

- ソナー(ASDIC)の改良:水中のUボートを高精度で探知

- 護衛空母の投入:航空機による24時間監視体制

- HF/DF(高周波方向探知機):無線通信を逆探知し、Uボートの位置を特定

特に致命的だったのが、エニグマ暗号の解読だった。

イギリスは、ドイツの暗号通信を傍受・解読し、Uボートの位置や作戦計画を事前に把握できるようになった。

つまり、「狼」の居場所が、すべて敵に筒抜けだったのだ。

結果、1943年5月、デーニッツは大西洋からのUボート一時撤退を決断せざるを得なくなった。

技術の優位は、永遠ではなかった。

6. 伝説の艦長たち——エースたちの戦果と人間ドラマ

6-1. オットー・クレッチマー——「撃沈王」

撃沈総トン数:約27万トン(47隻)

指揮艦:U-23、U-99

オットー・クレッチマー(Otto Kretschmer)は、全Uボート艦長中、最多の撃沈トン数を記録した伝説的エースだ。

彼の戦術は、「一撃必殺」——敵船に極限まで接近し、確実に仕留めるというものだった。

クレッチマーは、無駄な魚雷発射を嫌い、「一本の魚雷、一隻の船」を信条としていた。

また、彼は捕虜となった連合軍兵士を丁重に扱ったことでも知られ、敵からも尊敬された。

1941年3月、U-99は英駆逐艦に捕捉され、クレッチマーは捕虜となったが、戦後は西ドイツ海軍で再び指揮を執り、NATO艦隊司令官まで昇進した。

彼は「最強の艦長」であると同時に、「騎士道精神を持った軍人」でもあった。

6-2. ギュンター・プリーン——「スカパ・フローの雄牛」

撃沈総トン数:約16万トン(30隻)

指揮艦:U-47

先述の通り、プリーンはスカパ・フロー奇襲で一躍英雄となった。

彼の大胆不敵な性格は、部下からも絶大な信頼を得ており、「プリーンと共にあれば恐れるものはない」とまで言われた。

だが、1941年3月、U-47は消息を絶ち、プリーンは帰らぬ人となった。

詳細は不明だが、おそらく対潜攻撃で撃沈されたと考えられている。

彼の死は、ドイツ国民に大きな衝撃を与えた。

6-3. ヴォルフガング・リュート——「最も勲章を受けた艦長」

撃沈総トン数:約22万トン(46隻)

指揮艦:U-9、U-138、U-43、U-181

リュートは、ドイツ軍最高勲章「ダイヤモンド付柏葉剣付騎士鉄十字章」を受章した、数少ない軍人の一人だ。

彼は特にIX型を駆り、インド洋で連合軍船舶を次々と撃沈した。

だが、彼の最期は悲劇的だった。

1945年5月、終戦直後にドイツ海軍の歩哨に誤射され、戦死した。

戦争が終わった後に、味方の銃弾で命を落とすという皮肉な運命だった。

6-4. 日本人も知るべきエース——「モンスーン艦長」たち

IX型でインド洋・太平洋まで進出したUボート艦長たちは、日本海軍と直接交流を持った数少ない存在だった。

特に、U-511を指揮したフリッツ・シュネーヴィントは、1943年に日本へU-511を譲渡した。

この艦は日本海軍で「呂500」と改名され、日本人乗組員によって運用された。

これは、ドイツと日本の技術・戦術交流の象徴であり、今もなお語り継がれるべきエピソードだ。

太平洋と大西洋、遠く離れた二つの海で戦った者たちの間には、確かに「絆」があったのだ。

7. 連合軍の反撃——レーダー・ソナー・護衛空母による対潜戦

ここまで、Uボートの圧倒的な技術力と戦術、そして伝説的なエース艦長たちの活躍を見てきた。

だが、戦争は常に進化する。

連合軍も、黙って沈められ続けるわけにはいかなかった。

1943年以降、イギリスとアメリカは対潜技術を急速に進歩させ、それまで「無敵」と思われたUボートを次々と海の底に沈めていった。

ここでは、連合軍がどのようにUボートを追い詰めていったのか、その技術と戦術の進化を解説しよう。

7-1. レーダーの高性能化——「夜の海」が明るくなった

Uボートの強みのひとつは、夜間に水上航行しながら攻撃するという戦術だった。

当時のソナー(ASDIC)は水中探知には有効だったが、水上を航行するUボートは発見しにくかった。

特に夜間は視界が効かず、Uボートは「見えない捕食者」として船団を襲っていた。

だが、1941年以降、イギリスは小型高性能レーダー(特にセンチ波レーダー)を開発し、護衛艦や哨戒機に搭載し始めた。

このレーダーは、数キロ先の潜望鏡やシュノーケルさえ探知できる精度を持っていた。

つまり、夜の海が「明るく」なったのだ。

結果、夜間に浮上して充電中のUボートが次々と発見され、爆雷や艦砲射撃で撃沈されるようになった。

技術の優位は、一瞬で逆転する。

7-2. ソナー(ASDIC)の改良——水中でも逃げられない

レーダーが水上を制したなら、ソナー(ASDIC)は水中を制した。

イギリスが開発したASDIC(後のソナー)は、音波を海中に発射し、反射波で潜水艦の位置を特定する装置だった。

初期のASDICは精度が低く、深度や距離の測定が不正確だったが、1942年以降、急速に改良が進んだ。

特に、「ヘッジホッグ(Hedgehog)」と呼ばれる新型対潜兵器の登場が大きかった。

従来の爆雷は艦の後方に投下するため、攻撃中はソナー探知が途切れてしまう問題があった。

だがヘッジホッグは、艦の前方に24発の小型爆雷を一斉発射し、命中時のみ爆発する仕組みだった。

つまり、ソナー探知を続けながら攻撃できる——これは革命的だった。

Uボートは、もはや深く潜っても逃げられなくなった。

7-3. 護衛空母(CVE)の投入——「空白の海域」が消えた

Uボートにとって最も致命的だったのが、護衛空母(CVE: Carrier Vessel Escort)の登場だった。

それまで、大西洋中部には航空機の支援が届かない「空白の海域(エアギャップ)」が存在し、ここがUボートの狩り場だった。

だが、1943年以降、アメリカは小型空母を大量生産し、商船団の護衛に投入した。

これにより、大西洋全域が航空機の監視下に置かれることになった。

護衛空母から発進した哨戒機(特にTBFアベンジャーやソードフィッシュ)は、レーダーとソノブイ(音響探知ブイ)を駆使してUボートを発見し、爆雷や魚雷で攻撃した。

空からの攻撃は、Uボートにとって最も恐ろしいものだった。

なぜなら、潜航前に発見されれば、逃げる間もなく撃沈されるからだ。

7-4. HF/DF(高周波方向探知機)とエニグマ解読——「狼の居場所」が筒抜けに

連合軍のもうひとつの秘密兵器が、「HF/DF(ハフダフ)」——高周波方向探知機だった。

Uボートは、本部への報告や狼群戦術の連携のために無線通信を頻繁に行っていた。

HF/DFは、この無線電波の発信源を逆探知し、Uボートのおおよその位置を特定できた。

さらに致命的だったのが、エニグマ暗号の解読だった。

イギリスの天才数学者アラン・チューリングらは、捕獲したエニグマ暗号機と「ボンブ」と呼ばれる解読機を使って、ドイツ軍の暗号通信を解読することに成功した。

つまり、デーニッツ提督がUボートに送る指令が、すべて連合軍に筒抜けだったのだ。

船団はUボートの配置を事前に把握し、迂回するか、逆に罠を仕掛けて撃沈した。

情報戦で負けたとき、どんな技術も無力になる。

7-5. 1943年5月——「ブラック・メイ(黒い5月)」の悲劇

こうした連合軍の技術革新が結実したのが、1943年5月だった。

この月、ドイツ海軍は41隻のUボートを失った——わずか1ヶ月で、だ。

一方、撃沈できた連合軍船舶はわずか50隻程度。

費用対効果が完全に逆転したのだ。

デーニッツ提督は、この状況に耐えきれず、5月24日、大西洋からのUボート一時撤退を命令した。

これは、事実上のUボート戦争の敗北宣言だった。

後にこの月は「ブラック・メイ(黒い5月)」と呼ばれ、大西洋の戦いの転換点として歴史に刻まれた。

技術の優位は、永遠ではなかった。

7-6. それでも戦い続けた理由——「抵抗こそが任務」

だが、Uボートの戦いはここで終わらなかった。

デーニッツは、撤退後も新型装備(シュノーケル、音響魚雷、XXI型潜水艦など)を投入し、戦い続けた。

なぜか?

それは、「連合軍の対潜戦力を拘束し続けること」が、ドイツ全体の戦略上重要だったからだ。

もしUボート戦を完全に放棄すれば、連合軍の護衛艦・哨戒機・護衛空母は全て他の戦線に投入される。

それを防ぐためにも、Uボートは「存在し続けること」が求められた。

勝てなくても、戦い続ける——それが彼らの誇りだった。

8. 日本海軍との絆——伊号潜水艦とUボートの技術交流

8-1. 遠く離れた二つの海——だが、確かに繋がっていた

ドイツと日本。

ヨーロッパと太平洋。

地理的には遠く離れた二つの国だったが、第二次世界大戦では同盟国として共に戦った。

そして、潜水艦技術においても、両国は深い交流を持っていた。

ここでは、あまり知られていない「日独の潜水艦交流」について解説しよう。

8-2. U-511の譲渡——「呂500」として日本で活躍

1943年、ドイツはIX型Uボート「U-511」を日本へ譲渡した。

U-511は、フリッツ・シュネーヴィント艦長の指揮のもと、大西洋からインド洋を経由し、マレー半島のペナン島を経て、日本の呉軍港まで航海した。

この艦は日本海軍に引き渡され、「呂500(ろ-ごひゃく)」と改名された。

日本人乗組員はドイツ人教官から操艦技術やディーゼルエンジンの整備方法を学び、日本の潜水艦技術向上に大きく貢献した。

ちなみに、呂500は1945年4月に訓練中の事故で沈没し、終戦まで実戦投入されることはなかった。

だが、この技術交流の意義は極めて大きかった。

8-3. 「遣独潜水艦作戦」——伊号潜水艦の欧州遠征

一方、日本からドイツへも潜水艦が派遣された。

それが、「遣独潜水艦作戦」だ。

この作戦では、伊号潜水艦(伊8、伊30など)がシンガポールからインド洋を経由してドイツ占領下のフランス(ロリアンなど)まで航海し、戦略物資や技術情報を輸送した。

特に有名なのが、伊8の航海だ。

伊8は、1943年6月にシンガポールを出港し、約2ヶ月かけてフランスのブレストに到着した。

この航海では、以下のような物資・情報が交換された:

- 日本→ドイツ: 酸素魚雷(九三式魚雷)の設計図、ゴム、錫、タングステンなど

- ドイツ→日本: ジェットエンジン技術、ロケット技術、レーダー技術など

遠く離れた同盟国が、潜水艦で技術を共有していた——これは世界史上でも稀有な出来事だった。

8-4. モンスーン作戦——ペナン島を拠点としたドイツと日本の共同作戦

1943年以降、ドイツはIX型Uボートを東南アジア・インド洋方面に派遣し、日本海軍と共同で連合軍の補給線を攻撃した。

これが「モンスーン作戦(Monsun Gruppe)」だ。

Uボートは、マレー半島のペナン島(日本軍占領下)を基地として活動し、日本海軍から燃料・食糧・整備支援を受けた。

逆に、日本海軍はUボートの技術や運用ノウハウを学んだ。

こうした交流は、単なる「補給」を超えた「戦友としての絆」を生んだ。

太平洋と大西洋、遠く離れた二つの海で戦った者たちは、確かに繋がっていたのだ。

8-5. 【コラム】もし日本がUボート技術を早期に導入していたら?

日本海軍の潜水艦(伊号)は、大型で航続距離が長いという特徴を持っていた。

一方、Uボートは小型で運動性が高く、量産性に優れていた。

もし日本が、戦争初期にUボートの設計思想(特にVII型の小型・高性能・量産性)を導入していたら——?

おそらく、太平洋での通商破壊戦はもっと効果的だっただろう。

だが、日本海軍は「艦隊決戦支援」という運用思想に縛られ、潜水艦を商船攻撃にあまり使わなかった。

これは、戦後の軍事研究者からも「大きな戦略ミス」と指摘されている。

詳しくは、以前書いた『日本の潜水艦の歴史を完全解説|帝国海軍の野心から海自の世界最高峰技術まで』も参照してほしい。

9. Uボートの遺産——戦後への影響と現代潜水艦への系譜

9-1. 戦後、Uボートはどうなったのか?

1945年5月、ドイツは連合国に降伏した。

残存していたUボートの多くは、連合軍によって接収または自沈処分となった。

だが、その技術は——失われなかった。

特に、革命的なXXI型電動潜水艦は、アメリカとソ連の両国に接収され、徹底的に研究された。

9-2. アメリカの「GUPPYプログラム」——XXI型の影響

アメリカ海軍は、XXI型を研究し、その技術を既存の潜水艦に適用する「GUPPYプログラム(Greater Underwater Propulsion Power Program)」を実施した。

これにより、アメリカの潜水艦は、

- 流線型船体への改修

- バッテリー容量の増強

- シュノーケルの標準装備

を行い、水中性能が大幅に向上した。

XXI型の思想は、冷戦期のアメリカ潜水艦に確実に受け継がれた。

9-3. ソ連の「ウィスキー級」——XXI型のコピー

一方、ソ連は接収したXXI型をほぼそのままコピーし、「ウィスキー級潜水艦」として大量生産した。

ウィスキー級は、冷戦期のソ連海軍の主力潜水艦となり、約240隻が建造された。

ドイツの技術が、冷戦の両陣営で生き続けた——これは歴史の皮肉でもあり、技術の普遍性でもあった。

9-4. 現代潜水艦への影響——「静粛性」と「流線型」の追求

現代の潜水艦(特に通常動力型)は、XXI型の設計思想を色濃く受け継いでいる。

- 涙滴型(ティアドロップ型)の流線型船体

- 水中速力の重視

- 静粛性の追求

こうした特徴は、全てXXI型が先駆けて実現したものだ。

日本の海上自衛隊が誇る「そうりゅう型」や最新の「たいげい型」も、こうした系譜の延長線上にある。

詳しくは『【2025年最新】世界の潜水艦ランキング!日本の「たいげい」は何位?』も参照してほしい。

Uボートの遺産は、今も海の下で生き続けている。

10. おすすめプラモデル・書籍・映画紹介

ここまで読んで、「Uボートをもっと深く知りたい!」と思った方のために、おすすめのプラモデル・書籍・映画を紹介しよう。

10-1. おすすめプラモデル

①レベル 1/72 Uボート VII C型

- メーカー: レベル(Revell)

- スケール: 1/72

- 特徴: VII型の定番キット。大型で細部まで再現されており、組み立て甲斐がある。

②タミヤ 1/350 Uボート IX C型

- メーカー: タミヤ

- スケール: 1/350

- 特徴: 日本が誇るタミヤの高品質キット。初心者にもおすすめ。

③アオシマ 1/350 Uボート XXI型

- メーカー: アオシマ

- スケール: 1/350

- 特徴: 革命的なXXI型を再現。未来を感じるフォルムが魅力。

💡プラモデルは、歴史を「手で触れる」体験になる。ぜひ一度、組み立ててみてほしい。

10-2. おすすめ書籍

①『Uボート——大西洋の死闘』(著:デーニッツ提督)

- デーニッツ自身が書いた回顧録。戦術思想と人間ドラマが詰まった名著。

②『狼群——Uボート作戦の全貌』(著:フランク・ハーヴェイ)

- 狼群戦術を中心に、Uボート戦争を詳細に解説。

③『エニグマ暗号と暗号解読の戦い』(著:サイモン・シン)

- エニグマ暗号の解読過程を描いたノンフィクション。情報戦の重要性を実感できる。

10-3. おすすめ映画

①『Uボート(Das Boot)』(1981年)

- 監督: ヴォルフガング・ペーターゼン

- 概要: Uボート映画の最高傑作。乗組員の緊張感、恐怖、仲間意識を圧倒的な映像で描く。

- 💡: これを見ずしてUボートは語れない。

②『グレイハウンド(Greyhound)』(2020年)

- 主演: トム・ハンクス

- 概要: 連合軍護衛艦の視点からUボート戦を描いた作品。緊迫感あふれる対潜戦が魅力。

【関連記事・次に読むべき記事】

Uボートに興味を持ったあなたには、こちらの記事もおすすめだ。

- 【完全保存版】大日本帝国海軍の潜水艦全型一覧|世界を震撼させた水中の狼たち

- 日本の潜水艦の歴史を完全解説|帝国海軍の野心から海自の世界最高峰技術まで

- 【2025年最新】世界の潜水艦ランキング!日本の「たいげい」は何位?

- 【第二次世界大戦】欧州戦線・激戦地ランキングTOP15

- 【完全保存版】第二次世界大戦ドイツ最強戦車ランキングTOP10

- 【第二次世界大戦】ドイツ空軍最強戦闘機ランキングTOP10

同盟国ドイツの兵器と戦術を学ぶことで、日本の戦いもより深く理解できる。

【最後に】——大西洋の狼たちが遺したもの

ここまで読んでくれて、本当にありがとう。

Uボートの物語は、僕にとっても特別なものだ。

なぜなら、それは技術・戦術・人間ドラマ・そして歴史の教訓が全て詰まった、完璧な「物語」だからだ。

Uボートは、単なる兵器ではなかった。

それは、

- ドイツの技術力と戦術思想の結晶

- 乗組員たちの命を賭けた誇り

- 同盟国日本との絆の象徴

- 戦後の潜水艦技術に影響を与えた遺産

だった。

そして——

Uボート乗組員の75%が戦死したという事実を、僕たちは忘れてはならない。

彼らは、祖国のために、仲間のために、そして誇りのために戦い、海の底に沈んでいった。

敵も味方も関係なく、海で戦った全ての兵士たちに、敬意を

もしこの記事が少しでも面白かったら、ぜひシェアしてほしい。

そして、他の記事もぜひ読んでみてほしい。

僕たちは、歴史を学び、先人たちを敬い、そして未来へ繋げていく。

それが、このブログの使命だと、僕は信じている。

コメント