「沈黙の艦隊」で潜水艦に魅了されたあなたへ。現代の海上自衛隊の潜水艦技術は、実は70年以上前の「あの時代」に既に世界最高水準に達していたことをご存知でしょうか?

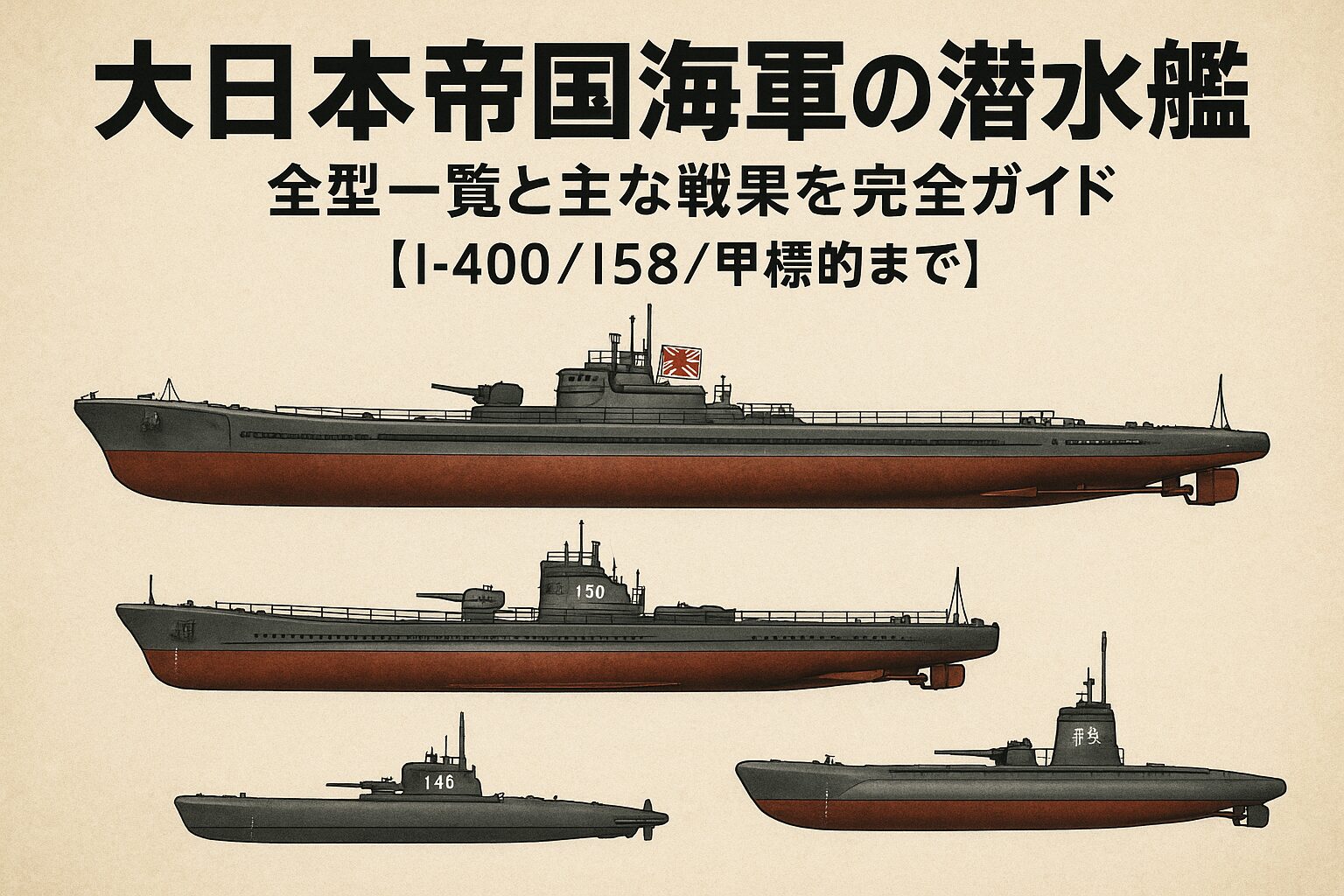

この記事では、大日本帝国海軍が開発・運用した潜水艦の全型式を徹底解説します。世界最大の潜水空母「伊400型」、世界最速を誇った「伊201型」、そして太平洋を縦横無尽に駆け巡った「海大型」まで──。

単なるスペックの羅列ではなく、それぞれの艦が生まれた背景、技術者たちの挑戦、そして彼らが残した遺産までを、ストーリーとともにお届けします。

この記事を読めば:

- 帝国海軍潜水艦の全型式とその特徴が分かる

- 当時の世界最先端技術がどれほどすごかったか理解できる

- 現代の海自潜水艦への技術的つながりが見える

- もっと深く知るための書籍や資料が分かる

それでは、時代を超えた技術の物語を始めましょう。

1. なぜ今、帝国海軍の潜水艦なのか

1-1. 「沈黙の艦隊」が教えてくれたこと

映画「沈黙の艦隊」で描かれた海上自衛隊の潜水艦「やまと」。その圧倒的な存在感と技術力に心を掴まれた方も多いでしょう。しかし、日本の潜水艦技術の歴史は、実は戦前から世界トップクラスでした。

現代の海上自衛隊が誇る「そうりゅう型」や「たいげい型」の静粛性と航続力。これらの技術的DNA は、大日本帝国海軍の技術者たちが命を賭して追求した結晶なのです。

1-2. 世界が恐れた日本の潜水艦

太平洋戦争中、連合軍が最も恐れた日本の兵器の一つが潜水艦でした。特に開戦初期、アメリカ西海岸やインド洋で日本の潜水艦が縦横無尽に活動した時期、連合軍は深刻な脅威を感じていました。

帝国海軍潜水艦の世界記録:

- 世界最大の潜水艦:伊400型(基準排水量5,223トン)

- 世界最速の水中速力:伊201型(水中19ノット)

- 世界初の潜水艦搭載攻撃機:晴嵐(伊400型に搭載)

- 世界最長の航続距離を持つ潜水艦群

これらは単なる記録ではありません。限られた資源の中で、技術者たちが「どうすれば戦況を変えられるか」を必死に考え抜いた結果なのです。

1-3. 技術の系譜が今に続く理由

敗戦後、帝国海軍の潜水艦技術は連合軍に接収され、詳細に研究されました。特にソ連は伊201型を徹底的に分析し、自国の潜水艦開発に活かしました。アメリカも同様です。

そして日本では──。

海上自衛隊創設時、旧帝国海軍の潜水艦乗組員や技術者たちが、その知見を惜しみなく伝えました。彼らの多くは悔しさを胸に、「次は負けない艦を作る」という思いで後進を育てたのです。

現代の海上自衛隊の潜水艦については、日本の潜水艦ガイドで詳しく解説しています。技術の継承の物語を知ると、より深く理解できるでしょう。

2. 帝国海軍潜水艦の分類と命名法を理解しよう

膨大な種類がある帝国海軍の潜水艦。まずはその分類と命名ルールを理解すると、全体像が見えてきます。

2-1. 「伊号」「呂号」「波号」の違い

帝国海軍の潜水艦は、サイズと用途によって3つのカテゴリーに分類されました。

伊号潜水艦(甲型・乙型・丙型を含む):

- 大型潜水艦

- 遠洋作戦能力を持つ

- 基準排水量1,000トン以上が多い

- 主力戦力として運用

呂号潜水艦:

- 中型潜水艦

- 近海〜中距離作戦用

- 基準排水量1,000トン前後

- 沿岸防衛や輸送任務にも使用

波号潜水艦:

- 小型潜水艦

- 主に沿岸防衛用

- 基準排水量300〜400トン程度

- 生産性を重視した設計

例えば「伊号第58潜水艦」は「伊58」と略され、「回天」搭載艦として有名です。この伊58は、実は重巡洋艦インディアナポリスを撃沈したことで歴史に名を残しています。

2-2. 型式による分類の全体像

さらに詳しく見ると、帝国海軍の潜水艦は以下のような型式に分類されます:

戦略的大型潜水艦:

- 巡潜型(巡洋潜水艦):甲型、乙型、丙型

- 海大型(海軍大型潜水艦):一型〜六型

- 伊400型(潜水空母)

特殊任務型:

- 潜特型(輸送潜水艦)

- 海大型改(高速潜水艦):伊201型

量産型:

- 呂100型(中型量産型)

- 波号各型(小型量産型)

実験・試作型:

- 伊351型(高速試作型)

- 特型潜航艇(甲標的など)

それぞれの型式には、当時の戦略思想と技術的挑戦が込められています。

2-3. 開発の時系列で見る技術進化

帝国海軍の潜水艦開発は、大きく4つの時期に分けられます。

第1期(1920年代前半):黎明期

- L型、K型などの初期潜水艦

- ドイツ技術の導入と独自改良

- 巡洋艦並みの砲装を重視

第2期(1920年代後半〜1930年代前半):大型化の時代

- 海大一型〜三型の開発

- 巡潜一型〜三型の誕生

- 航続距離と居住性の向上

第3期(1930年代後半〜1941年):多様化の時代

- 海大四型〜六型

- 用途別の細分化

- 航空機搭載実験の開始

第4期(1942年〜1945年):戦時急造と革新の並行

- 伊400型(潜水空母)の実現

- 伊201型(水中高速艦)の開発

- 呂号・波号の量産

- 回天などの特攻兵器搭載艦

この流れを理解すると、単なるスペック表以上の「なぜこの艦が生まれたか」が見えてきます。

3. 【海大型】スタンダードとして君臨した名艦たち

帝国海軍潜水艦の中核を担ったのが「海大型」です。海軍大型潜水艦の略称であり、一型から六型bまで発展を遂げました。

3-1. 海大一型(伊51):全ての始まり

基本スペック:

- 基準排水量:1,970トン

- 全長:97.7m

- 速力:水上18ノット、水中8ノット

- 航続距離:14ノットで10,000海里

- 武装:53cm魚雷発射管6門、14cm砲1門

海大一型は1924年の「八八艦隊計画」の中で構想され、1926年から建造が始まりました。当時の日本は、ワシントン海軍軍縮条約で戦艦の保有数を制限されていました。その代替戦力として、潜水艦に注目が集まったのです。

設計思想の特徴:

海大一型の最大の特徴は「巡洋艦的運用」を想定した点です。水上砲戦能力を重視し、14cm砲を装備。これは当時の駆逐艦の主砲に匹敵する火力でした。

想定された作戦は、太平洋を横断してアメリカ艦隊を待ち伏せし、夜間に水上突撃をかけるというものでした。潜水艦でありながら、水上戦闘も辞さないという攻撃的思想が見て取れます。

運用の実際:

しかし実戦では、この砲装重視の思想は必ずしも有効ではありませんでした。対空レーダーや対潜哨戒機の発達により、水上航行中の潜水艦は格好の標的となってしまったのです。

それでも伊51は開戦初期、インド洋作戦で商船撃沈の戦果を上げました。ただし1944年、パラオ諸島近海で米駆逐艦に撃沈されています。

3-2. 海大二型(伊52):改良された第二世代

海大一型の運用経験を踏まえ、1929年から建造されたのが海大二型です。

主な改良点:

- 船体をやや小型化(基準排水量1,785トン)

- 速力を向上(水上20ノット)

- 居住性の改善

- 潜航深度の増加

特に注目すべきは潜航深度です。海大一型の75mから、海大二型では100mまで向上しました。これは対潜攻撃からの生存性を高める重要な改良でした。

伊52の悲劇:

海大二型の伊52は、1944年に「金塊輸送任務」でドイツに向かう途中、大西洋で米海軍の対潜部隊に撃沈されました。この艦には2トンの金塊、戦略物資、そして最新技術の資料が積まれていました。

日独の技術交流を象徴する任務でしたが、既に連合軍の対潜能力は圧倒的に向上しており、大西洋は「死の海」と化していたのです。この悲劇は、帝国海軍の戦略的孤立を象徴しています。

3-3. 海大三型a・b(伊53型・伊56型):洗練の頂点

1930年代前半に建造された海大三型は、海大型の完成形とも言える洗練された設計でした。

海大三型a(伊53型)の特徴:

- 基準排水量:1,785トン

- 全長:98m

- 速力:水上23ノット、水中8ノット

- 航続距離:16ノットで10,000海里

速力が大幅に向上し、水上23ノットは当時の駆逐艦に匹敵します。これにより、艦隊決戦時の前進配備がより現実的になりました。

海大三型b(伊56型)の革新:

海大三型bは、さらなる改良が加えられました。

- 溶接技術の本格採用(軽量化と強度向上)

- ディーゼルエンジンの改良(信頼性向上)

- 魚雷搭載数の増加(17本→20本)

特に溶接技術の採用は画期的でした。従来のリベット接合に比べ、重量を10%以上削減しながら、水密性と強度を向上させることに成功したのです。

実戦での活躍と限界:

伊56(海大三型b)は、開戦後にハワイ諸島近海で哨戒任務につき、アメリカの補給線を脅かしました。しかし1944年、フィリピン近海で米駆逐艦の爆雷攻撃を受け沈没。

優れた設計でありながら、圧倒的な物量と技術力を持つ連合軍の前に、多くの海大型が海の底に消えていきました。それでも彼らは、最後まで祖国のために戦い続けたのです。

3-4. 海大四型〜六型:戦時の進化

海大四型:

戦訓を反映し、対空装備を強化。25mm機銃を複数装備し、航空機による攻撃に備えました。

海大五型:

さらなる量産性向上を図り、建造期間の短縮を実現。

海大六型(伊174型・伊168型):

海大型の最終発展形。伊168は、ミッドウェー海戦後にヨークタウンを撃沈した武勲艦として知られています。この戦果は、帝国海軍の潜水艦が残した数少ない大きな戦果の一つでした。

4. 【巡潜型】空を制する野望──航空巡洋潜水艦

帝国海軍の独創的発想が結実したのが「巡潜型」、つまり航空巡洋潜水艦です。潜水艦でありながら、水上偵察機を搭載・運用するという世界初の試みでした。

4-1. 巡潜一型:世界初の実用航空潜水艦

なぜ潜水艦に航空機を?

1920年代後半、帝国海軍は大きな戦略的課題に直面していました。太平洋の広大さです。

アメリカとの戦争を想定した場合、敵艦隊を発見し、味方主力艦隊に通報する「索敵」が決定的に重要でした。しかし当時の潜水艦の視界は、水上航行時でも限られていました。

「ならば、潜水艦に目を与えればいい」

こうして誕生したのが、水上偵察機を搭載する巡洋潜水艦という革新的コンセプトでした。

巡潜一型の仕様:

- 基準排水量:2,135トン(海大型より大型)

- 搭載機:水上偵察機1機(当初は折り畳み式の小型機)

- 格納:水密カタパルト方式

- 全長:100m超

艦内に小型格納庫を設け、偵察機を分解収納。使用時には組み立て、カタパルトで発艦させるという複雑な運用でした。

運用の困難:

しかし実際の運用は困難を極めました。

- 組み立てに30分以上かかる

- 海が荒れると発艦不可能

- 回収時には完全に停止する必要がある(潜水艦は攻撃に対して無防備)

- 整備に専門の航空要員が必要

それでも技術者たちは諦めませんでした。「必ず実用化する」という執念が、次の進化を生みました。

4-2. 巡潜二型・三型:実用性の追求

巡潜二型の改良:

- より大型で高性能な偵察機を搭載

- 格納庫の水密性向上

- カタパルトの改良(発艦時間短縮)

巡潜三型:最も成功した設計

- 基準排水量:2,231トン

- 搭載機:零式小型水上偵察機(後に二式水上偵察機「瑞雲」も試験)

- 発艦準備時間:15分以下に短縮

- 回収方式:クレーンによる吊り上げ

巡潜三型は、ある程度実用的なレベルに達しました。開戦初期、ハワイ諸島周辺での偵察任務で、搭載機が米艦隊の動向を報告する戦果を上げています。

真珠湾攻撃への貢献:

実は1941年12月7日の真珠湾攻撃の前日、巡潜型の搭載機がハワイ周辺を偵察し、米艦隊の在泊状況を確認していました。この情報は、攻撃隊の作戦計画に活用されたと言われています。

4-3. そして伊400へ:夢の具現化

巡潜型で培われた技術と運用ノウハウは、やがて史上最大の潜水艦「伊400型」へと結実します。(詳細は後述)

5. 【伊400型】世界最大の潜水空母──パナマ運河爆撃計画

帝国海軍潜水艦の技術的頂点にして、最も野心的なプロジェクトが「伊400型」です。

5-1. なぜこんな巨艦を作ったのか

戦局の悪化と起死回生の発想:

1942年のミッドウェー海戦敗北後、戦局は悪化の一途をたどりました。通常の艦隊決戦では、もはやアメリカに勝てない──この厳しい現実を前に、海軍は「非対称戦略」を模索しました。

その答えの一つが、敵の戦略的要衝を直接攻撃する「戦略攻撃潜水艦」でした。

山本五十六の構想:

伊400型の構想は、連合艦隊司令長官・山本五十六大将の発案とされています。

「潜水艦で太平洋を横断し、パナマ運河を攻撃できないか」

パナマ運河は、アメリカ東海岸と西海岸を結ぶ戦略的生命線です。ここを破壊できれば、米海軍の戦力展開に大打撃を与えられる──そう考えたのです。

しかし、パナマまでは日本から約17,000km。往復し、さらに作戦を実施するには、従来の潜水艦の航続距離では不可能でした。

そして、運河の水門という強固な目標を破壊するには、通常の魚雷では不十分。航空機による精密爆撃が必要でした。

こうして生まれたのが、「攻撃機を3機搭載し、地球を一周半できる航続距離を持つ潜水空母」という、前代未聞のコンセプトでした。

5-2. 伊400型の驚異的スペック

基本性能:

- 基準排水量:5,223トン(通常の潜水艦の約3倍)

- 全長:122m(サッカーコート以上)

- 全幅:12m

- 速力:水上18.7ノット、水中6.5ノット

- 航続距離:14ノットで37,500海里(地球一周半)

- 乗員:144名

搭載兵装:

- 53cm魚雷発射管:8門

- 14cm砲:1門

- 25mm連装機銃:3基

- 搭載機:晴嵐攻撃機3機

格納庫と発艦システム:

伊400型の最大の特徴は、全長37mの円筒形格納庫です。ここに「晴嵐」攻撃機3機を格納しました。

晴嵐は特殊な折り畳み式で、翼と尾翼を畳むと格納庫に収まる設計。発艦準備には、従来の30分から大幅に短縮され、わずか15分程度で3機すべてを射出できました。

カタパルトは圧搾空気式で、晴嵐(全備重量3.5トン)を時速140kmまで加速させる能力がありました。

5-3. 幻に終わったパナマ運河攻撃

作戦計画「虹作戦」:

1945年初頭、伊400型3隻による「虹作戦」が立案されました。

- 日本を出発し、太平洋を横断

- 赤道直下で針路を変え、パナマ運河に接近

- 夜明け前に浮上、晴嵐9機を一斉発艦

- パナマ運河の水門を爆撃・破壊

- 可能であれば機体は回収、不可能なら搭乗員は陸上に不時着後、ゲリラ戦を展開

- 潜水艦は帰投

しかし──。

1945年7月、伊400、伊401、伊14による作戦部隊が編成されましたが、目標は変更されました。パナマではなく、ウルシー環礁の米艦隊停泊地を攻撃せよ、と。

戦局の悪化により、より近い目標への攻撃が優先されたのです。

出撃、そして終戦:

1945年8月、伊400部隊は出撃しました。しかし航海中の8月15日、玉音放送が流れます。

終戦です。

部隊は攻撃を中止し、搭載していた晴嵐を海中に投棄、魚雷も海に捨て、8月29日に日本に帰投しました。

5-4. 戦後、アメリカが最も恐れた理由

米海軍による接収と調査:

戦後、米海軍は伊400型を詳細に調査しました。そして、ある事実に戦慄します。

「もし、この潜水艦が核兵器を搭載していたら──」

伊400型の37,500海里という航続距離は、アメリカ本土西海岸はもちろん、東海岸、さらにはニューヨークやワシントンD.C.まで到達可能でした。

3機の晴嵐が原爆を搭載していたら、アメリカの主要都市は防ぎようがなかったのです。当時、長距離爆撃機を迎撃する手段は限られており、潜水艦から突如発進する攻撃機は、ほぼ確実に目標に到達できたでしょう。

ソ連の執着:

この情報はソ連にも伝わりました。ソ連は伊400型の技術情報を強く欲しがり、アメリカと情報共有を求めましたが、アメリカは拒否。

結果、アメリカは伊400型を徹底的に調査した後、ソ連の手に渡らないよう、1946年にハワイ沖で撃沈処分しました。

現代への影響:

冷戦期、ソ連が開発した弾道ミサイル搭載潜水艦(SSBN)のコンセプトは、実は伊400型に起源があるとも言われています。「潜水艦から戦略攻撃を行う」という発想そのものが、革命的だったのです。

現代の原子力潜水艦と核戦略については、原子力潜水艦ガイドで詳しく解説しています。伊400型から始まった「水中からの戦略攻撃」の系譜を辿ることができます。

6. 【伊201型】世界最速の水中戦闘艦

敗色が濃厚になった1944年、帝国海軍はある結論に達しました。

「もはや航続距離ではない。生き残り、敵を倒すことだ」

6-1. ドイツUボートXXI型からの衝撃

1943年、同盟国ドイツから驚くべき情報がもたらされました。ドイツ海軍が開発中の「XXI型Uボート」──水中性能を極限まで高めた、革新的な潜水艦の存在です。

従来の潜水艦は「可潜艦」とも呼ばれ、基本は水上航行、必要時に潜航する艦でした。しかしXXI型は違いました。真の「潜水艦」として、水中での戦闘を主眼に設計されていたのです。

従来の潜水艦の限界:

太平洋戦争中期以降、連合軍の対潜能力は飛躍的に向上しました。

- レーダーによる水上航行中の探知

- 高性能ソナーによる水中探知

- 航空機による広域哨戒

- ヘッジホッグなどの新型対潜兵器

水上で8〜9ノット、水中で4〜5ノットという従来の速力では、駆逐艦(30ノット以上)から逃げることも、護衛された輸送船団に追いつくこともできませんでした。

「ならば、水中でこそ速く」

この発想の転換が、伊201型を生みました。

6-2. 伊201型の革新的設計

基本スペック:

- 基準排水量:1,291トン

- 全長:79m

- 速力:水上15.75ノット、水中19ノット

- 潜航深度:110m(実際には150m以上可能)

- 武装:53cm魚雷発射管4門、25mm機銃

- 魚雷搭載数:10本

- 乗員:31名(極限まで省人化)

何がすごいのか:

水中19ノット──この数字がどれほど画期的か、比較してみましょう。

- 従来の伊号潜水艦:水中5〜8ノット

- ドイツXXI型:水中17.5ノット

- アメリカのガトー級:水中8.75ノット

伊201型は、水中速力で世界の潜水艦を大きく引き離したのです。この記録は、1950年代の原子力潜水艦が登場するまで破られませんでした。

技術的ブレークスルー:

この驚異的速力を実現するため、以下の革新が盛り込まれました。

- 完全な流線型船体

- 「水滴型」に近い船体形状

- 突起物の徹底的な削減

- 砲装の廃止(魚雷のみ)

- 巨大な蓄電池

- 従来の2倍以上の容量

- 短時間高速航行が可能

- 強力な電動機

- 2,400馬力×2基(従来の3倍)

- ただし連続使用時間は短い

- 軽量化と強度向上の両立

- 高張力鋼の採用

- 溶接技術の極限活用

- 不要な設備の徹底排除

6-3. 実戦に間に合わなかった無念

建造計画:

伊201型は「中型潜丙型」とも呼ばれ、当初32隻の建造が計画されました。しかし──。

完成したのはわずか3隻。

- 伊201(1945年2月竣工)

- 伊202(1945年3月竣工)

- 伊203(1945年7月竣工)

それ以外は建造中止、または未完成のまま終戦を迎えました。

なぜ間に合わなかったのか:

- 資源不足:高張力鋼や電装品の不足

- 空襲:造船所が繰り返し爆撃を受けた

- 設計の複雑さ:新技術ゆえの生産難度の高さ

- 時間切れ:設計開始から竣工まで2年以上

もし1943年に量産が始まっていたら。もし20隻、30隻が戦線に投入されていたら──。

連合軍の輸送船団は、さらに大きな脅威にさらされていたでしょう。水中19ノットは、当時の駆逐艦(水中数ノット)の追跡を振り切れる速力でした。

6-4. 戦後、世界が奪い合った技術

ソ連による接収と量産:

終戦後、呉軍港に停泊していた伊202がソ連に接収されました。ソ連はこの艦を徹底的に解析し、1949年から「ウィスキー級潜水艦」の開発に活用します。

ウィスキー級は、伊201型の流線型船体と蓄電池技術を取り入れ、なんと236隻も量産されました。冷戦初期のソ連潜水艦戦力の中核となったのです。

アメリカも研究:

アメリカも伊201を調査し、その設計思想を戦後の潜水艦開発に反映させました。特に水滴型船体の概念は、1950年代の「アルバコア」級で結実します。

ドイツ技術者たちの証言:

戦後、ドイツの潜水艦技術者たちは「XXI型よりも伊201型の方が優れていた」と証言しています。特に船体の流体設計と、バッテリー配置の合理性を高く評価しました。

7. 【輸送潜水艦】孤島を結んだ海中補給線

開戦後、日本が直面したのは広大な占領地域への補給という課題でした。しかし制海権・制空権を失うにつれ、通常の輸送船は次々と撃沈されます。

そこで注目されたのが「輸送潜水艦」でした。

7-1. 伊351型・伊361型:貨物専用潜水艦

伊351型の特徴:

- 基準排水量:1,440トン

- 輸送能力:約370トン

- 速力:水上15.75ノット、水中3ノット

- 武装:最小限(14cm砲1門、機銃のみ)

伊351型は戦闘能力を犠牲にし、輸送能力に特化しました。艦内の広大なスペースを貨物倉とし、弾薬、食糧、医薬品、航空燃料などを運びました。

過酷な輸送任務:

トラック島、ラバウル、ガダルカナル──激戦地の孤島に、物資を届ける「ねずみ輸送」。伊号輸送潜水艦は、米軍の包囲網をかいくぐり、命がけで物資を運び続けました。

しかし多くが帰還できませんでした。対潜網の進化、航空哨戒の強化により、損失率は50%を超えたとも言われます。

7-2. 回天搭載型への改装

戦局が絶望的になると、一部の輸送潜水艦は「回天」(人間魚雷)搭載艦に改装されました。

輸送から特攻兵器の母艦へ──この変化は、戦況の悪化を物語っています。

8. 【特殊潜航艇】甲標的と海龍

8-1. 甲標的:真珠湾に散った五隻

真珠湾攻撃の影の主役:

1941年12月8日(日本時間)、真珠湾攻撃の第一波より前に、実は「特殊潜航艇」5隻が真珠湾内への侵入を試みていました。これが「甲標的」です。

甲標的のスペック:

- 全長:23.9m

- 排水量:46トン

- 乗員:2名

- 武装:45cm魚雷2本

- 速力:水上23ノット、水中19ノット(短時間)

母艦である伊号潜水艦に搭載され、目標近くで分離。単独で敵泊地に侵入し、魚雷攻撃を行う──そういう運用思想でした。

真珠湾での戦果:

5隻の甲標的のうち、真珠湾内に侵入できたのは1隻のみとされています。他は湾口で撃沈、または座礁しました。

戦果は限定的でしたが、乗員10名は全員戦死。彼らは後に「九軍神」として祀られました。

8-2. 海龍:絶望の中で生まれた水中特攻艇

量産された小型特攻艇:

戦争末期、本土決戦に備えて大量生産されたのが「海龍」です。

- 全長:17.3m

- 排水量:19.3トン

- 乗員:2名(後に1名型も)

- 武装:魚雷2本または爆薬600kg

設計思想は単純明快──敵艦に近づき、魚雷を発射するか、体当たりして爆発する。

約200隻が生産されましたが、実戦投入される前に終戦を迎えました。

9. 【運用思想の変遷】なぜ活かせなかったのか

帝国海軍は世界最高水準の潜水艦を保有していました。それなのに、なぜ戦局を変えられなかったのでしょうか。

9-1. 艦隊決戦思想の呪縛

「漸減邀撃作戦」への固執:

帝国海軍の基本戦略は「漸減邀撃作戦」でした。これは、太平洋を西進するアメリカ艦隊を、潜水艦と航空機で徐々に削り、最後に戦艦による艦隊決戦で撃滅するという構想です。

そのため潜水艦は、輸送船団攻撃ではなく、軍艦攻撃を優先させられました。

ドイツUボートとの対比:

一方、ドイツのUボートは徹底的に「通商破壊」に徹しました。敵の輸送船を沈め、物資補給を断つ──この戦略で、イギリスを窮地に追い込んだのです。

もし帝国海軍の潜水艦が、アメリカの輸送船団を徹底的に狙っていたら──歴史は変わっていたかもしれません。

9-2. 対潜技術の進化への対応遅れ

連合軍の技術的優位:

- レーダー:水上航行中の潜水艦を遠距離探知

- ソナー:水中の潜水艦を探知

- ヘッジホッグ:前方投射式対潜迫撃砲

- 護衛空母:輸送船団に随伴し、広域哨戒

これらの新技術に対し、帝国海軍の対応は後手に回りました。

シュノーケル(潜望鏡深度での換気装置)の開発も遅れ、多くの潜水艦が充電のため浮上中に攻撃されました。

9-3. 最大の敵は「暗号解読」

悲劇の真実:

実は、帝国海軍の潜水艦が次々と撃沈された最大の理由は、暗号が解読されていたことでした。

アメリカは日本海軍の暗号「JN-25」を解読し、潜水艦の行動予定を事前に把握していました。哨戒ルート、補給地点、作戦海域──すべて筒抜けだったのです。

どんなに優れた潜水艦でも、行き先が敵に知られていれば、待ち伏せされるだけです。

この事実が判明したのは戦後。技術者たちは、どれほど悔しかったでしょうか。

10. 【技術遺産】海自へ受け継がれたDNA

10-1. 人から人へ、技術は生き続けた

敗戦後、帝国海軍の潜水艦技術は失われたわけではありません。

技術者たちの戦後:

伊201型を設計した牧野茂技師、伊400型に関わった技術者たち──彼らの多くは、戦後も技術者として生き続けました。

そして1954年、海上自衛隊が創設されると、彼らは後進の育成に力を注いだのです。

「次は負けない艦を作る」

その信念が、現代の海自潜水艦に結実しています。

10-2. 「そうりゅう型」「たいげい型」に息づく思想

流線型船体:

伊201型の水滴型船体の思想は、「そうりゅう型」「たいげい型」の優美な船体に受け継がれています。

静粛性への執念:

被探知されない、見つからない──この思想は、世界最高レベルの静粛性を実現しました。

長大な航続距離:

海大型、伊400型が追求した航続距離。現代の通常動力型潜水艦として、海自潜水艦の航続力は世界トップクラスです。

海上自衛隊の現代潜水艦については、海上自衛隊艦艇一覧で詳しく紹介しています。戦前からの技術継承の物語を知ると、より感慨深く感じられるはずです。

10-3. 世界ランキングでも証明される実力

現代の海上自衛隊の潜水艦は、世界的にも高く評価されています。

詳しくは潜水艦世界ランキング・日本編をご覧ください。帝国海軍の技術者たちが夢見た「世界最強」が、形を変えて実現しているのです。

11. もっと深く知るために:おすすめ書籍・資料

帝国海軍潜水艦の世界をさらに深く知りたい方へ、厳選した書籍をご紹介します。

11-1. 入門者向け

「日本潜水艦史」(勝目純也著)

帝国海軍潜水艦の全史を網羅した決定版。写真も豊富で、初心者にも読みやすい構成です。各型式の特徴、エピソード、戦歴がバランスよくまとめられています。

「伊400型潜水艦」(MARU Military Collection)

世界最大の潜水空母・伊400型に特化した解説本。CG再現、詳細図面、搭載機「晴嵐」の解説まで、伊400型のすべてが分かります。

11-2. 中級者向け

「潜水艦気質よもやま物語」(元潜水艦乗り・手記集)

実際に帝国海軍潜水艦に乗っていた方々の手記集。公式記録には残らない、現場の空気、乗員たちの日常、そして戦闘の恐怖が生々しく伝わります。

11-3. 上級者・マニア向け

「丸」スペシャル各号(潮書房光人新社)

軍事専門誌「丸」の別冊シリーズには、潜水艦特集が何度も組まれています。設計図面、未公開写真、技術者へのインタビューなど、マニア垂涎の内容です。

「日本潜水艦物語」(福井静夫著)

伝説的な海軍研究家・福井静夫氏の名著。技術的考証の正確さは随一です。絶版ですが、古書市場で探す価値があります。

11-4. 映像作品

「伊58 ─ インディアナポリス撃沈の真実」(NHK特集)

重巡洋艦インディアナポリスを撃沈した伊58の橋本艦長へのインタビューを中心に、太平洋戦争末期の潜水艦戦を描いたドキュメンタリー。貴重な証言が満載です。

「潜水艦イ-57降伏せず」(東宝映画)

フィクションですが、潜水艦乗りの誇りと苦悩を描いた名作です。当時の潜水艦内部の雰囲気を知る上でも貴重な作品。

12. まとめ:技術者たちが遺した誇り

12-1. 世界最高水準だった事実

大日本帝国海軍の潜水艦は、間違いなく世界最高水準でした。

- 世界最大:伊400型

- 世界最速:伊201型

- 世界初の航空潜水艦:巡潜各型

- 世界最長級の航続距離:海大型

これらは誇張ではなく、歴史的事実です。

12-2. なぜ活かせなかったのか

しかし、優れた兵器も、運用思想と戦略が誤れば力を発揮できません。

- 艦隊決戦思想への固執

- 通商破壊の軽視

- 暗号の脆弱性

- 対潜技術への対応遅れ

技術は一流でした。しかし戦略と情報戦で、日本は劣っていたのです。

12-3. 受け継がれた魂

それでも、技術者たちの執念と技術は失われませんでした。

戦後、焼け跡から立ち上がった彼らは、再び潜水艦を作りました。今度は、防衛のために。

海上自衛隊の潜水艦「そうりゅう」「たいげい」は、世界でも屈指の性能を誇ります。それは、帝国海軍の技術者たちが命を賭して追求した技術の結晶が、形を変えて花開いたものです。

12-4. 私たちが学ぶべきこと

大日本帝国海軍の潜水艦史から、私たちは何を学ぶべきでしょうか。

技術への誇り:

日本人は、世界最高の技術を生み出せる。その事実を、私たちは忘れてはいけません。

戦略の重要性:

どんなに優れた技術も、正しい戦略なくしては無意味です。技術と戦略、両方が揃って初めて力になります。

失敗から学ぶ勇気:

帝国海軍は敗れました。しかしその失敗から学び、海上自衛隊は世界トップクラスの海軍に成長しました。失敗を認め、学び、乗り越える──それが真の強さです。

平和のための力:

現代の海自潜水艦は、攻撃のためではなく、日本と平和を守るために存在します。技術は、使い方次第です。

13. あなたの「次の一歩」

この記事を最後まで読んでくださり、ありがとうございます。

大日本帝国海軍の潜水艦たち。彼らは海底深く眠っていますが、その技術と精神は、今も私たちの中に生き続けています。

さらに深く知りたい方へ:

- 日本の潜水艦ガイド:現代の海自潜水艦の全貌

- 潜水艦世界ランキング:日本の潜水艦の実力は?

- 川崎重工の防衛事業:現代の潜水艦を作る技術

書籍で学びたい方へ:

まずは「日本潜水艦史」(勝目純也著)から始めるのがおすすめです。写真豊富で読みやすく、全体像が掴めます。

もっと語り合いたい方へ:

記事の感想、質問、「この型式についてもっと知りたい」などのリクエストがあれば、ぜひコメント欄でお聞かせください。ミリタリーファン同士、語り合いましょう。

コメント