「敗北」が「勝利」になった9日間

1-1. 映画『ダンケルク』が描いた”奇跡”の真実

2017年、クリストファー・ノーラン監督の映画『ダンケルク』が世界中で話題になった。

圧倒的な映像美と緊張感で描かれた、あの浜辺の光景──。

ドイツ軍に追い詰められた連合軍兵士たち。爆撃と機銃掃射にさらされる砂浜。そして、彼らを救うために海峡を渡ってきた無数の小型船。

あれは、フィクションではない。

1940年5月26日から6月4日までの9日間、フランス北部の港町ダンケルクで実際に起きた出来事なのだ。

約33万8000人──これは当時のベルギーの首都ブリュッセルの人口に匹敵する数だ。これだけの兵士が、ドイツ軍の包囲網から脱出することに成功した。

歴史家たちは、これを「ダンケルクの奇跡」と呼ぶ。

でも──本当に「奇跡」だったのだろうか?

それとも、周到な計画と、兵士たちの必死の抵抗と、そして英国民の勇気が生んだ「必然」だったのだろうか?

1-2. なぜ僕たち日本人が「ダンケルク」を知るべきなのか

僕たち日本人にとって、ダンケルクは遠い場所での出来事に感じられるかもしれない。

太平洋戦争とは直接関係ないし、大日本帝国が戦った戦場でもない。

でも──同盟国ドイツが、この時どれほど強かったか。そして、その強さの前に連合軍がどれほど追い詰められていたかを知ることは、とても大切だと僕は思う。

なぜなら、この時期のドイツ軍は文字通り「無敵」に見えたからだ。

わずか6週間でフランスを屈服させ、ヨーロッパ最強と謳われたフランス陸軍を壊滅させた。もしダンケルクで英仏軍が全滅していたら、イギリスは降伏せざるを得なかっただろう。

そうなれば──ヒトラーは全ヨーロッパを支配し、日本との同盟はさらに強固なものになっていたかもしれない。

歴史の「もし」に意味はないけれど、ダンケルクでの撤退成功がなければ、その後のノルマンディー上陸作戦も、ドイツの敗北もなかったかもしれない。

つまり──ダンケルクは、第二次世界大戦の行方を決めた「最初の転換点」だったのだ。

1-3. この記事で伝えたいこと

この記事では、ダンケルクの戦いとダイナモ作戦について、できるだけドラマチックに、でも事実に基づいて解説していく。

映画では描かれなかった背景、ドイツ軍の停止命令の謎、民間船の活躍、そして──なぜこれが「敗北」でありながら「勝利」だったのか。

そして最後に、太平洋戦争で戦った日本軍と比較し、「撤退」という選択肢の重要性についても考えてみたい。

ガダルカナル島、インパール、沖縄──日本軍は撤退を許されず、多くの命が失われた。

もし日本軍にも「ダンケルクのような撤退」があったら──その「もし」を考えることは、決して無意味ではないと思う。

2. 戦いの背景──電撃戦がヨーロッパを席巻した

2-1. 1940年5月10日──ドイツ軍、西方へ侵攻開始

1940年5月10日早朝、ドイツ軍は西方電撃作戦(Fall Gelb/黄色作戦)を発動した。

目標は、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、そしてフランスだった。

投入された兵力は:

- 兵力:約135師団、約300万名

- 戦車:約2,500両

- 航空機:約3,500機

迎え撃つ連合軍は:

- フランス軍:約117師団

- イギリス遠征軍(BEF):約10師団

- ベルギー軍:約22師団

- オランダ軍:約10師団

数の上では、連合軍が優勢だった。戦車の数も、フランス軍の方が多かった。

でも──ドイツ軍には「電撃戦(Blitzkrieg)」という新しい戦術があった。

これは、戦車部隊、機械化歩兵、そして航空機を一体運用し、敵の弱点を集中的に突破する戦術だ。

フランス軍の戦車は性能的には優れていたが、歩兵部隊に分散配置されていた。一方、ドイツ軍は戦車を集中運用し、「装甲の拳」として敵陣を突き破った。

2-2. マジノ線を迂回──アルデンヌの森を突破

フランスは第一次世界大戦の教訓から、ドイツとの国境沿いに巨大な要塞線「マジノ線」を建設していた。

しかし──ドイツ軍はマジノ線を正面から攻撃しなかった。

彼らは、ベルギー領内のアルデンヌの森を突破するルートを選んだ。

アルデンヌは、険しい森と丘陵地帯で、「戦車は通れない」と考えられていた。だからこそ、フランス軍の守備は薄かった。

しかしドイツ軍装甲部隊の指揮官たち──特にハインツ・グデーリアン将軍とエルヴィン・ロンメル将軍──は、この「常識」を打ち破った。

5月13日、ドイツ軍装甲部隊はセダン付近でムーズ川を渡河し、フランス軍の防衛線を突破した。

そして──まるで洪水のように、フランス北部へと進撃を開始した。

2-3. 英仏軍、包囲される

ドイツ軍の進撃は、あまりにも速かった。

フランス軍とイギリス遠征軍(BEF)は、ベルギーで防衛線を張っていたが、背後からドイツ装甲部隊に突破され、退路を断たれてしまった。

5月20日、ドイツ軍装甲部隊は英仏海峡に到達。連合軍は完全に包囲された。

地図を見ると、状況の絶望的さがよくわかる。

- 北:ドイツ軍が占領したベルギー

- 東:ドイツ軍主力

- 南:ドイツ装甲部隊

- 西:海

逃げ道は、海しかなかった。

この時点で、イギリス遠征軍司令官ジョン・ゴート卿は、フランス軍との連携を諦め、イギリスへの撤退を決断した。

目標地点は──ダンケルクだった。

3. ダイナモ作戦の発動──「全員を救え」

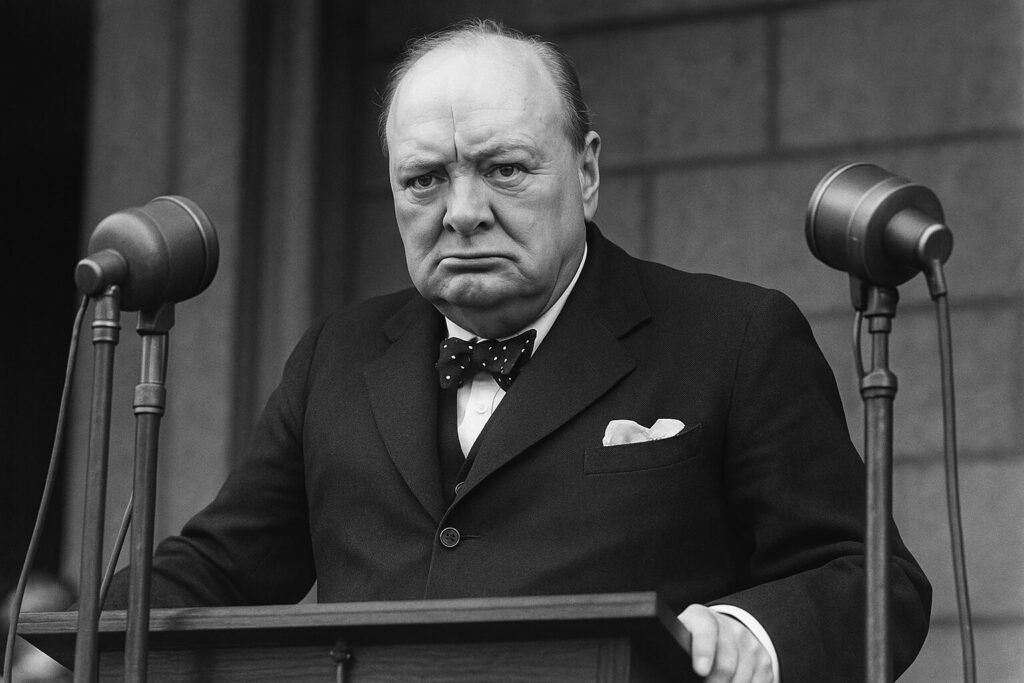

3-1. チャーチルの決断

1940年5月10日──奇しくもドイツ軍が西方侵攻を開始したその日──ウィンストン・チャーチルがイギリス首相に就任した。

チャーチルが直面したのは、史上最悪の危機だった。

フランスは崩壊寸前。イギリス遠征軍は包囲され、全滅の危機に瀕している。

もし30万以上の兵士が捕虜になれば、イギリスは戦争を継続できない。

チャーチルは、決断した。

「可能な限り多くの兵士を救出せよ」

5月26日午後6時57分、イギリス海軍にコードネーム「ダイナモ作戦(Operation Dynamo)」が発令された。

作戦名の由来は、作戦司令部がドーバーの海軍施設内の「ダイナモ室」に置かれたことからだった。

3-2. 当初の目標はわずか「4万5000人」

ダイナモ作戦を指揮したのは、バートラム・ラムゼイ提督だった。

ラムゼイは現実主義者だった。彼は、この作戦で救出できるのはせいぜい4万5000人程度だろうと見積もっていた。

なぜなら──

- ダンケルクの港湾施設は爆撃で破壊されていた

- 大型艦船は浅瀬で座礁する危険があった

- ドイツ空軍の爆撃が続いていた

- 時間がなかった

しかし──最終的に救出されたのは、33万8226人だった。

予想の7倍以上。

これがなぜ可能だったのか?

それは、英国海軍だけでなく、数百隻の民間船が救出作戦に参加したからだった。

3-3. 民間船の招集──「リトル・シップス」

イギリス海軍は、軍艦だけでは輸送能力が足りないことを悟った。

そこで──イギリス中の民間船に協力を呼びかけた。

漁船、遊覧船、ヨット、フェリー、タグボート──あらゆる船が動員された。

これらの小型船は「リトル・シップス(Little Ships)」と呼ばれる。

中には全長わずか14フィート(約4.3メートル)の小さなボートまであった。

乗組員の多くは、軍人ではなく一般市民だった。

漁師、船乗り、週末のヨット愛好家──彼らは自分の意志で、ドイツ軍の爆撃が続く海峡を渡ることを選んだ。

ある漁師は、こう言ったという。

「息子がダンケルクにいる。助けに行かずにいられるか」

彼らの多くは、家族や友人が前線にいることを知っていた。だから、危険を承知で海峡を渡ったのだ。

4. 撤退戦の9日間──浜辺の地獄

4-1. 第1日目(5月26日)──作戦開始

5月26日夕刻、ダイナモ作戦が正式に開始された。

しかし初日、救出できたのはわずか7,669人だった。

ダンケルクの港は、ドイツ空軍の爆撃でほとんど使えない状態だった。唯一使えたのが、東モール(East Mole)と呼ばれる長さ約1.6キロメートルの防波堤だった。

この防波堤は、もともと船を接岸させるための構造物ではなかった。しかし他に選択肢がなかった。

大型駆逐艦や輸送船が、この狭い防波堤に横付けし、兵士たちを乗せた。

4-2. 第2〜3日目(5月27〜28日)──ドイツ空軍の猛攻

27日と28日、ダンケルクはドイツ空軍(ルフトヴァッフェ)の猛烈な爆撃にさらされた。

ドイツ空軍総司令官ヘルマン・ゲーリングは、「空軍だけで英仏軍を殲滅できる」と豪語していた。

JU-87急降下爆撃機(スツーカ)の甲高いサイレン音が、浜辺を恐怖で満たした。

Me-109戦闘機が機銃掃射で砂浜の兵士たちを狙った。

しかし──イギリス空軍(RAF)も必死に抵抗した。

スピットファイア戦闘機とハリケーン戦闘機が、ダンケルク上空でドイツ機と激しい空中戦を繰り広げた。

RAFのパイロットたちは、1日に3回、4回と出撃を繰り返し、ドイツ空軍を食い止めた。

浜辺の兵士たちは、空を見上げることしかできなかった。

「頼む、イギリス空軍、俺たちを守ってくれ」

4-3. 第4〜6日目(5月29〜31日)──「リトル・シップス」の活躍

29日から31日にかけて、救出作戦は最高潮に達した。

この3日間で、約15万人以上が救出された。

大型艦船は防波堤から兵士を乗せ、小型船は浅瀬に入り、浜辺から直接兵士を拾い上げた。

兵士たちは、腰まで海に浸かりながら、何時間も船を待った。

ドイツ軍の砲撃が続き、爆弾が落ち、仲間が倒れていく。それでも、彼らは列を乱さず、順番を待った。

ある兵士の証言:

「俺たちは紳士的に並んでいた。まるでロンドンのバス停でバスを待つように。爆弾が落ちても、誰も列を乱さなかった。それがイギリス人だからだ」

この「イギリス的な」冷静さは、パニックを防ぎ、効率的な救出を可能にした。

4-4. 後衛部隊の犠牲──「最後まで戦う」

撤退作戦を成功させるためには、後衛部隊が必要だった。

誰かが、ドイツ軍の進撃を食い止めなければならなかった。

その役割を担ったのが、主にフランス軍の第1軍団だった。

彼らは、ダンケルク周辺の防衛線を死守し、ドイツ軍の突破を阻止し続けた。

イギリス軍の一部も、後衛として残った。

第51高地師団は、ダンケルクから南方のサン・ヴァレリー=アン=コーで孤立し、6月12日まで戦い続けたが、最終的に降伏した。約1万名が捕虜となった。

彼らの犠牲がなければ、33万人の救出は不可能だった。

4-5. 最終日(6月4日)──作戦終了

6月4日早朝、最後のイギリス駆逐艦がダンケルクを離れた。

午前2時23分、ラムゼイ提督は「ダイナモ作戦終了」を宣言した。

最終的な救出人数:

- イギリス軍:約21万5000人

- フランス軍:約12万3000人

- 合計:約33万8226人

当初の予想4万5000人を大きく上回る「奇跡」だった。

しかし──残された者もいた。

ダンケルクには、約4万人のフランス兵が残され、捕虜となった。

また、撤退の混乱の中で、多くの装備が放棄された。

- 戦車:約2,472両

- 火砲:約20,000門

- 車両:約68,000台

- 小火器:約500,000丁

イギリス陸軍は、ほぼすべての重装備を失った。

5. ドイツ軍停止命令の謎──なぜ包囲を完成させなかったのか

5-1. ヒトラーの「停止命令」

ダンケルク撤退作戦が成功した最大の理由の一つが、ドイツ軍の「停止命令」だった。

5月24日、ドイツ装甲部隊司令官グデーリアン将軍は、ダンケルクまであと16キロメートルの地点まで迫っていた。

このまま進撃すれば、連合軍の退路を完全に断つことができたはずだった。

しかし──突然、停止命令が下された。

命令を出したのは、陸軍総司令官ゲルト・フォン・ルントシュテット元帥だったが、その背後にはヒトラー自身の意向があったとされる。

5-2. なぜ停止したのか?──諸説

この「停止命令」については、今なお議論が続いている。主な説は以下の通り:

説1:装甲部隊の消耗を懸念した

グデーリアンの装甲部隊は、2週間の連続進撃で疲弊していた。戦車の多くは整備が必要で、補給も追いついていなかった。

ルントシュテットは、この貴重な装甲部隊を温存し、フランス本土攻略に備えたかったのかもしれない。

説2:ゲーリングの説得

空軍総司令官ヘルマン・ゲーリングは、「空軍だけで英仏軍を殲滅できる」とヒトラーに進言した。

ゲーリングは、陸軍に手柄を独占されたくなかったのかもしれない。

ヒトラーは、空軍の提案を受け入れた。

説3:イギリスとの和平を期待した

一部の歴史家は、ヒトラーがイギリスとの和平を望んでおり、英国軍を完全に殲滅することを避けたのではないかと推測している。

ヒトラーは、イギリスを「アーリア人の兄弟」と見なしており、本来は敵にしたくなかったという証言もある。

説4:地形的な懸念

ダンケルク周辺は、運河や湿地帯が多く、装甲部隊の運用には不向きだった。

歩兵部隊の到着を待つべきだという判断があったのかもしれない。

5-3. 停止命令の解除──しかし遅すぎた

5月26日夕方、停止命令は解除された。

しかしその時にはすでに、連合軍はダンケルク周辺に防衛線を構築しており、またダイナモ作戦も開始されていた。

ドイツ軍は攻撃を再開したが、もはや包囲を完成させることはできなかった。

もし停止命令がなければ──歴史は変わっていたかもしれない。

6. 戦術的敗北と戦略的勝利──「敗北」が「勝利」になった理由

6-1. 戦術的には完全な敗北

数字だけ見れば、ダンケルクは疑いようのない「敗北」だった。

- 領土:フランス北部を完全に失った

- 装備:ほぼすべての重装備を放棄

- 犠牲者:イギリス軍約6万8000名(戦死・負傷・捕虜)、フランス軍約約4万名が捕虜

- 艦船:駆逐艦6隻、輸送船約220隻が沈没

イギリス陸軍は、戦車も大砲も失い、丸腰で本土に帰還した。

もし、この時点でドイツ軍がイギリス本土に上陸していたら(アシカ作戦)、イギリスは守りきれなかっただろう。

6-2. しかし戦略的には「勝利」だった

でも──33万人の兵士が生きて帰還したことの意味は計り知れなかった。

理由1:戦争継続能力の維持

もしこの33万人が捕虜になっていたら、イギリスは陸軍の中核を失い、戦争継続は不可能だっただろう。

チャーチルは、おそらくヒトラーとの和平交渉を余儀なくされたはずだ。

しかし兵士たちが帰還したことで、イギリスは戦い続けることができた。

理由2:士気の向上

ダンケルクからの帰還は、イギリス国民に「我々は負けていない」という希望を与えた。

チャーチルは、6月4日の議会演説で、こう語った:

「我々は決して降伏しない。我々は海岸で戦い、上陸地点で戦い、野で、街で戦う。我々は決して降伏しない(We shall never surrender)」

この演説は、イギリス国民を奮い立たせた。

理由3:後の反撃の礎

ダンケルクで救出された兵士たちの多くは、後に再訓練を受け、1944年のノルマンディー上陸作戦に参加した。

もしダンケルクで彼らが失われていたら、ノルマンディー上陸作戦は不可能だっただろう。

つまり──ダンケルクは、「敗北」ではあったが、「絶望的な敗北」を「希望ある敗北」に変えた作戦だったのだ。

7. 日本軍との比較──「撤退」という選択肢

7-1. 日本軍には「ダンケルク」がなかった

ここで、僕たち日本人として考えずにはいられないのが──日本軍には「ダンケルクのような撤退」がなかったことだ。

太平洋戦争で、日本軍は何度も絶望的な状況に追い込まれた。

ガダルカナル島、ニューギニア、インパール作戦、サイパン島、硫黄島、沖縄──。

どの戦場でも、日本軍は「最後の一兵まで戦え」と命じられ、組織的な撤退はほとんど行われなかった。

7-2. ガダルカナル島──餓死した兵士たち

ガダルカナル島の戦いでは、約3万1000名の日本兵が投入されたが、約2万名が戦死した。

しかしその多くは、戦闘での戦死ではなく、餓死だった。

補給が途絶え、兵士たちは飢えと病気で次々と倒れた。

1943年2月、日本軍はついに撤退を決断したが、その時にはもう遅すぎた。撤退できたのは約1万1000名だけだった。

もし、もっと早く「ダンケルク的な撤退」を決断していたら──多くの命が救えたかもしれない。

ガダルカナル島の戦いについては、こちらの記事で詳しく解説している。

7-3. インパール作戦──「史上最悪の作戦」

インパール作戦は、日本陸軍が行った作戦の中で最も悲惨なものの一つだ。

補給を無視し、精神論だけで戦い、約8万6000名が投入されて約3万名以上が戦死した。

撤退路は「白骨街道」と呼ばれ、死体が延々と続いた。

もし作戦を中止し、早期に撤退していたら──これほどの犠牲は出なかっただろう。

インパール作戦については、こちらの記事で詳しく解説している。

7-4. なぜ日本軍は撤退できなかったのか

日本軍が撤退できなかった理由は、いくつかある。

理由1:「撤退は恥」という精神論

日本軍には、「生きて虜囚の辱めを受けず」という戦陣訓があった。

撤退は「敗北」であり、「恥」だと考えられていた。

理由2:天皇への忠誠

日本軍は、天皇陛下のために戦っていた。撤退は、天皇への不忠だと見なされた。

理由3:上層部の硬直的な思考

大本営や軍上層部は、現場の状況を無視し、精神論で作戦を強行した。

「やればできる」「気合で勝つ」──この非科学的な思考が、多くの命を奪った。

7-5. イギリスとの違い──現実主義と柔軟性

イギリスがダンケルクで撤退を決断できたのは、彼らが現実主義者だったからだ。

チャーチルは、こう考えた:

「今ここで全滅するよりも、兵士を救出し、再び戦う機会を得る方が良い」

これは、「名誉ある敗北」よりも「生きて戦い続けること」を選んだということだ。

一方、日本軍は「名誉」を重視し、「玉砕」を美化した。

どちらが正しかったかは──歴史が証明している。

イギリスは生き残り、最終的に勝利した。

日本は、多くの命を失い、敗北した。

8. ダンケルクから学ぶ教訓

8-1. 教訓1:撤退は「恥」ではなく「戦術」である

ダンケルクが教えてくれる最大の教訓は、撤退は恥ではなく、立派な戦術であるということだ。

勝てない戦いを続けるよりも、兵力を温存し、再起を図る方がはるかに賢明だ。

これは、軍事だけでなく、ビジネスや人生にも当てはまる。

負けを認め、退くことは、決して恥ずかしいことではない。

8-2. 教訓2:国民の力が国を救う

ダンケルクでは、軍だけでなく、一般市民が救出作戦に参加した。

漁師、船乗り、ヨット愛好家──彼らは命令されたわけではなく、自らの意志で危険を冒した。

これは、「国民が一丸となれば、奇跡も起こせる」ことを示している。

日本でも、戦時中に多くの国民が戦争に協力した。しかし、その多くは「強制」だった。

もし、ダンケルクのように「自発的な協力」があったら──もっと違う形で戦えたかもしれない。

8-3. 教訓3:情報と柔軟性が勝敗を分ける

ダンケルクの成功には、迅速な決断と柔軟な対応があった。

ラムゼイ提督は、当初の計画を次々と修正し、民間船の動員という大胆な策を実行した。

一方、ドイツ軍は「停止命令」という硬直的な判断で、チャンスを逃した。

戦争は、計画通りには進まない。その場その場で、最善の判断を下すことが重要だ。

日本軍は、しばしば「当初の計画」に固執し、状況の変化に対応できなかった。

この柔軟性の欠如が、多くの敗北を招いた。

8-4. 教訓4:同盟国の重要性

ダンケルクでは、イギリス軍だけでなく、フランス軍、ベルギー軍も救出された。

特にフランス軍の後衛部隊は、自らを犠牲にしてイギリス軍の撤退を支援した。

これは、同盟の力を示している。

一方、日本は太平洋戦争で、ほとんど孤立して戦った。ドイツとイタリアとは同盟国だったが、実質的な協力はほとんどなかった。

同盟国と協力し、助け合うことの重要性──これも、ダンケルクの教訓だ。

9. ダンケルク後の戦い──フランス陥落からバトル・オブ・ブリテンへ

9-1. フランスの降伏

ダンケルク撤退の後も、フランスでの戦いは続いた。

しかしフランス軍は、もはや組織的抵抗ができなかった。

6月5日、ドイツ軍はパリへ向けて進撃を再開。

6月14日、ドイツ軍はパリを無血占領。

6月22日、フランスはドイツと休戦協定を結んだ。

わずか6週間で、ヨーロッパ最強の陸軍国だったフランスが崩壊したのだ。

ヒトラーは、第一次世界大戦でドイツが降伏調印した場所──コンピエーニュの森──で、フランスに降伏文書に署名させた。

これは、第一次世界大戦の屈辱への「復讐」だった。

9-2. バトル・オブ・ブリテン──イギリス、孤立無援で戦う

フランスが降伏すると、イギリスは完全に孤立した。

ヨーロッパで、ナチス・ドイツに抵抗しているのは、もはやイギリスだけだった。

ヒトラーは、イギリスに和平を呼びかけた。しかしチャーチルは、これを拒否した。

「我々は決して降伏しない」

ヒトラーは、イギリス本土上陸作戦(アシカ作戦)を計画した。しかしそのためには、制空権を確保する必要があった。

1940年7月、ドイツ空軍はイギリス本土への大規模空襲を開始した。

これが、「バトル・オブ・ブリテン(英国航空戦)」だ。

ドイツ空軍は、イギリス空軍基地、レーダーサイト、そしてロンドンを爆撃した。

しかしイギリス空軍は、スピットファイア戦闘機とハリケーン戦闘機で必死に抵抗した。

RAFのパイロットたちは、1日に何度も出撃し、ドイツ爆撃機を迎撃した。

チャーチルは、こう語った:

「人類の歴史上、これほど少数の者が、これほど多数のために、これほど多くを成し遂げたことはなかった(Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few)」

9月、ドイツ空軍は制空権獲得に失敗し、イギリス本土上陸作戦は中止された。

イギリスは、生き残った。

そして1941年、ソ連とアメリカが参戦すると、形勢は逆転していった。

9-3. ダンケルクがなければ──歴史の「if」

もしダンケルクで33万人が捕虜になっていたら──。

イギリスは降伏し、ヒトラーは全ヨーロッパを支配しただろう。

そうなれば、ソ連は孤立し、アメリカも欧州への介入を諦めたかもしれない。

日本は、ドイツとの同盟を強化し、アジア全域を支配しようとしただろう。

つまり──ダンケルクでの撤退成功がなければ、第二次世界大戦の結末は全く違うものになっていた可能性が高い。

33万人の命が、世界の未来を変えたのだ。

10. 映画と文化の中のダンケルク

10-1. 映画『ダンケルク』(2017年)──ノーラン監督の傑作

2017年、クリストファー・ノーラン監督が『ダンケルク』を製作した。

この映画は、CGに頼らず、実際の場所で撮影され、本物のスピットファイア戦闘機を飛ばし、実物の民間船を使用した。

映画は、3つの視点で描かれる:

- 陸(The Mole):1週間

- 海(The Sea):1日

- 空(The Air):1時間

この3つの時間軸が交錯し、最後に一つになる構成は、圧巻だった。

特に、トム・ハーディ演じるスピットファイアのパイロットが、燃料切れになっても最後まで戦い続けるシーンは、多くの観客を感動させた。

ノーラン監督は、この映画で「戦争の英雄主義」ではなく、「普通の人々の勇気」を描いた。

兵士たちは、超人的なヒーローではない。恐怖に震え、生き延びたいと願う、普通の若者たちだ。

でも──彼らは、それでも戦った。

この「普通の人々の勇気」こそが、ダンケルクの真の意味だと、ノーランは語っている。

10-2. その他のダンケルク作品

ダンケルクは、これまでにも何度も映画化されている。

- 『ダンケルク』(1958年):イギリス映画。ジョン・ミルズ主演。

- 『つぐない』(2007年):ダンケルク撤退を背景にしたラブストーリー。ジョー・ライト監督。

- 『ダンケルク』(2004年、BBCドラマ):史実に忠実なドラマ作品。

10-3. 文学と音楽

ダンケルクは、文学作品でも描かれている。

- イアン・マキューアン『贖罪(Atonement)』:ダンケルクを舞台にした小説。映画化もされた。

- ロバート・ハリス『ミュンヘン』:ダンケルクの時代背景を描いた小説。

また、音楽でも──。

エルガーの「威風堂々」は、ダンケルク撤退後のイギリスで、国民の士気を高めるために何度も演奏された。

11. 現代に残るダンケルクの記憶

11-1. ダンケルク戦争博物館

現在、ダンケルクには「ダンケルク戦争博物館(Dunkirk War Museum)」があり、当時の遺物や写真、証言が展示されている。

また、東モール(防波堤)は今も残っており、観光客が訪れることができる。

11-2. 「リトル・シップス」の保存

救出作戦に参加した民間船の多くは、今も保存されている。

毎年、これらの船がダンケルクへの記念航海を行い、当時を偲んでいる。

イギリスでは、「リトル・シップス」は国民的誇りの象徴となっている。

11-3. 日本におけるダンケルクの認知

日本では、ダンケルクの戦いはあまり知られていなかった。

しかし2017年のノーラン監督の映画以降、多くの日本人がこの歴史に興味を持つようになった。

そして──太平洋戦争との比較を通じて、「撤退の重要性」を再認識する人も増えている。

12. 関連記事・おすすめコンテンツ

12-1. 当ブログの関連記事

ダンケルクに興味を持ったあなたには、こちらの記事もおすすめだ:

【第二次世界大戦】欧州戦線・激戦地ランキングTOP15|同盟国ドイツが戦った”ヨーロッパの戦い”と死者数を徹底解説

ダンケルクを含む、欧州戦線の主要な激戦地を徹底解説。

ノルマンディー上陸作戦(D-Day)完全解説 ダンケルクで救出された兵士たちが、4年後に再びフランスへ戻ってくる。その壮絶な戦いを描く。

バトル・オブ・ブリテン完全解説 ダンケルク後、イギリスを守った空の戦い。スピットファイア vs メッサーシュミットの死闘。(記事作成予定)

ガダルカナル島の戦いとは?「餓島」で2万人が散った太平洋戦争の転換点を徹底解説

日本軍には「ダンケルク」がなかった──その悲劇を知る。

インパール作戦を徹底解説!白骨街道の真実と”史上最悪の作戦”の全貌

補給を無視し、撤退を許さなかった日本軍の悲劇。

12-2. おすすめ書籍

『ダンケルク』(ヒュー・セバーグ=モンテフィオーリ著) ダンケルク撤退作戦の決定版。詳細な取材と証言で、作戦の全貌を描く。

『チャーチル回顧録』(ウィンストン・チャーチル著) チャーチル自身が語る、ダンケルクと第二次世界大戦。ノーベル文学賞受賞作品。

『第二次世界大戦 1939-45』(アントニー・ビーヴァー著) 第二次世界大戦全体を俯瞰する大著。ダンケルクも詳しく解説されている。

12-3. おすすめプラモデル・グッズ

タミヤ 1/48 スピットファイア Mk.I

ダンケルク上空でドイツ機と戦ったスピットファイアの精密プラモデル。塗装済みでも、自分で塗装しても楽しめる。

エアフィックス 1/72 リトル・シップス セット

ダンケルク救出作戦に参加した民間船のプラモデルセット。小型船のディテールが素晴らしい。

映画『ダンケルク』Blu-ray

ノーラン監督の傑作を自宅で。特典映像には、実際のダンケルク生存者のインタビューも収録。

『スピットファイア:英国を救った戦闘機』(書籍)

ダンケルク上空で活躍したスピットファイアの開発から実戦までを詳しく解説。写真も豊富。

13. おわりに──「撤退」という勇気

最後まで読んでくれて、本当にありがとう。

ダンケルクの戦いは、一見すると「敗北」だった。

領土を失い、装備を失い、多くの犠牲者を出した。

でも──33万人の兵士が生きて帰還したことで、イギリスは戦い続けることができた。

そして最終的に、勝利を手にした。

これは、「撤退は恥ではない」ということを教えてくれる。

勝てない戦いを続けるよりも、兵力を温存し、再起を図る方がはるかに賢明だ。

僕たち日本人は、どうしても「最後まで戦う」ことを美化しがちだ。

特攻、玉砕、一億総特攻──これらは、確かに「勇敢」だったかもしれない。

でも──本当に「勇気」とは何だろうか?

死ぬことが勇気なのか?

それとも、生きて、再び戦うことが勇気なのか?

ダンケルクは、後者を選んだ。

そしてそれが、正しかったことを歴史が証明している。

もちろん、すべての戦いで撤退すればいいわけではない。

硫黄島やペリリューのように、「ここは守らなければならない」という戦いもある。

でも──無意味な玉砕は、避けるべきだ。

ガダルカナル、インパール、沖縄──これらの戦いで、もっと早く撤退を決断していたら、多くの命が救えたかもしれない。

「生きて帰る」ことは、決して恥ではない。

それが、ダンケルクから学べる最大の教訓だと、僕は思う。

もしあなたが、この記事を読んで少しでも「歴史って面白い」と思ってくれたなら、それが僕にとって最大の喜びだ。

そして──周りの人にも、この話を伝えてほしい。

歴史は、忘れられたら終わりだ。

でも、語り継がれれば、生き続ける。

僕たちが今、平和に暮らせているのは、過去の人々が戦い、犠牲になったからだ。

その記憶を大切にし、未来に活かすこと──それが、今を生きる僕たちの責任だと思う。

ありがとう。また次の記事で会いましょう。

コメント