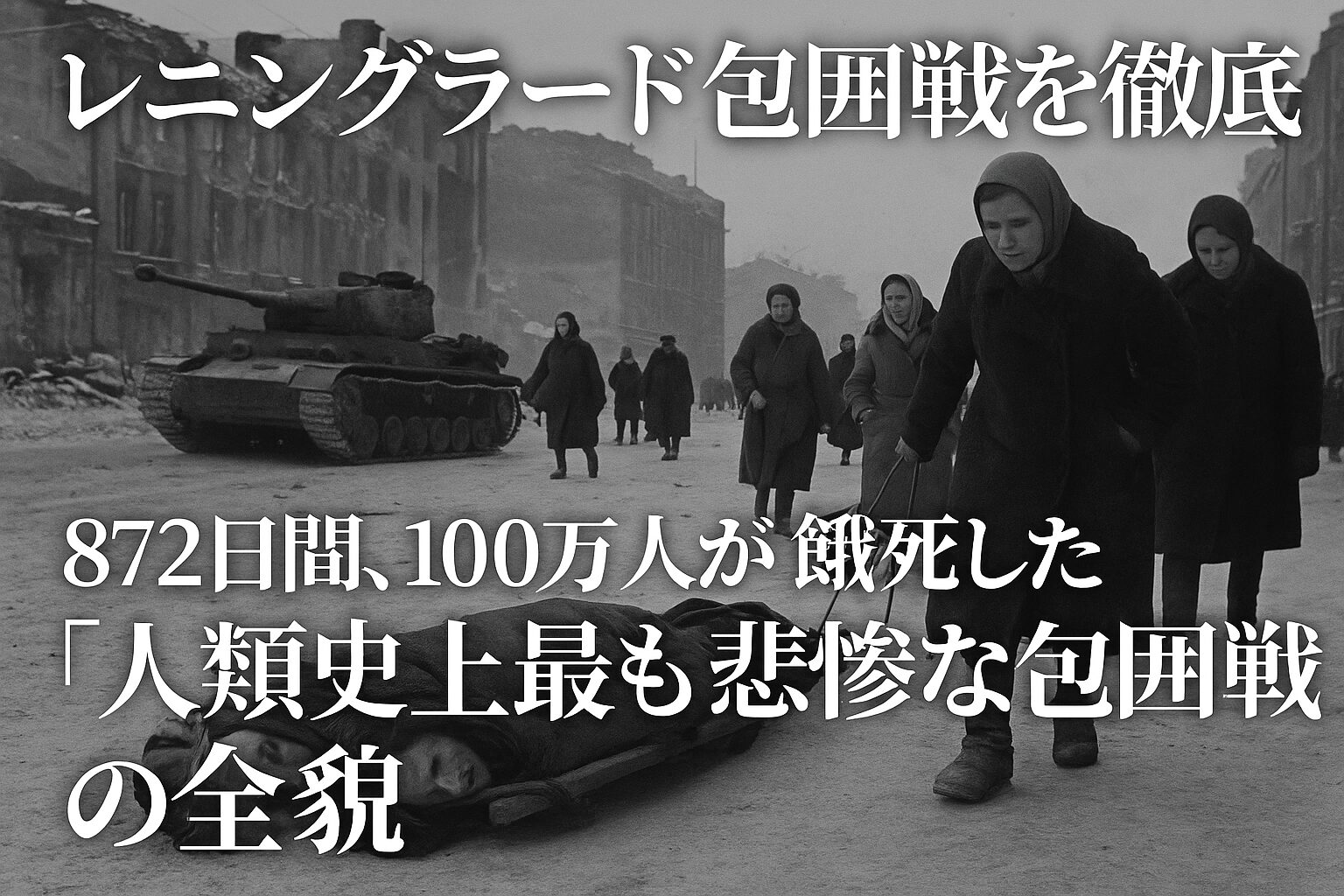

100万人が餓死した「レニングラード包囲戦」を知るべき理由

1-1. 872日間──人類史上最長の包囲戦が教えてくれること

1941年9月8日から1944年1月27日まで──。

872日間。

約2年半にわたって、一つの都市が完全に包囲され、外部との連絡を断たれ、100万人以上の市民が餓死した。

これが、レニングラード包囲戦(Блокада Ленинграда)だ。

人類史上最も長く、最も悲惨な包囲戦と呼ばれるこの戦いは、第二次世界大戦における最も暗い章の一つであり、同時に人間の忍耐力と生存本能の極限を示した出来事でもある。

僕たち日本人にとって、第二次世界大戦といえばどうしても太平洋戦争──真珠湾、ミッドウェー、ガダルカナル、硫黄島、沖縄──を思い浮かべる。それは当然だ。僕たちの祖父や曾祖父の世代が実際に戦った場所であり、僕たちの国土が戦場になったのだから。

でも──同じ時代、地球の反対側では、同盟国ドイツが途方もないスケールの戦争を戦っていた。

その中でも、レニングラード包囲戦は特別な意味を持つ。

なぜなら、この戦いは「餓死」という、日本軍が太平洋の島々で経験したものと恐ろしいほど共通する悲劇だったからだ。

ガダルカナル島は「餓島(がとう)」と呼ばれ、ニューギニアでは数万の将兵が飢えとマラリアで死んだ。インパール作戦では「白骨街道」ができた。

補給を軽視し、兵士を──そして民間人を──飢えさせた。

この過ちは、ドイツと日本、両方の枢軸国に共通するものだった。

だからこそ、僕たちはレニングラード包囲戦を知るべきなのだ。

1-2. この記事で伝えたいこと

この記事では、レニングラード包囲戦の全貌を、できるだけ分かりやすく、でもドラマチックに語っていきたい。

- なぜこの包囲戦が起きたのか

- 包囲下の市民はどのように生き延びようとしたのか

- 何が彼らを支えたのか

- そして、この戦いが僕たちに教えてくれることは何か

単なる戦史の記録ではなく、そこで生きた人々の姿、彼らが直面した絶望と希望、そして僕たちが今、その戦場から学べることを、一緒に考えていきたい。

欧州戦線の他の激戦地についてはこちらの記事で詳しく解説しているが、今回は特にレニングラードに焦点を当てて、その全貌に迫っていこう。

2. レニングラード包囲戦とは──基本情報と歴史的背景

2-1. レニングラードという都市

レニングラード──現在のサンクトペテルブルク。

この都市は、ロシア帝国時代の首都であり、「北のヴェネツィア」とも呼ばれる美しい水の都だ。ピョートル大帝が1703年に建設し、エルミタージュ美術館、冬宮殿、イサアク大聖堂など、壮麗な建築物が立ち並ぶ文化の中心地だった。

そして何より──レニングラードは、ロシア革命発祥の地だった。

1917年、この都市(当時はペトログラード)でボリシェヴィキが蜂起し、ロシア革命が始まった。レーニンが演説した場所であり、ソビエト連邦の象徴的な聖地だった。

だからこそ──ヒトラーはこの都市を憎んだ。

2-2. なぜヒトラーはレニングラードを標的にしたのか

1941年6月22日、ドイツはバルバロッサ作戦を発動し、ソ連への侵攻を開始した。

バルバロッサ作戦については欧州前線激戦地ランキングで詳しく解説しているが、この作戦には3つの主要な攻撃軸があった。

- 北方軍集団:レニングラードを目指す

- 中央軍集団:モスクワを目指す

- 南方軍集団:ウクライナを目指す

ヒトラーは、レニングラードを「地図から消し去れ」と命じた。

その理由は複数ある。

政治的理由

レニングラードはボリシェヴィキ革命の発祥地であり、共産主義の象徴だった。ヒトラーはこの都市を憎み、完全に破壊することで、ソ連国民の士気を粉砕しようとした。

戦略的理由

レニングラードはバルト海艦隊の本拠地であり、重要な軍港だった。また、ソ連第二の工業都市であり、戦車、大砲、弾薬を生産していた。この都市を奪えば、ソ連の戦争継続能力に大打撃を与えられる。

イデオロギー的理由

ヒトラーの東方政策(Ostpolitik)では、スラブ民族を「劣等人種」と見なし、絶滅させるか奴隷化する計画だった。レニングラード市民もその対象だった。

2-3. 包囲戦の基本データ

ここで、レニングラード包囲戦の基本情報を整理しておこう。

期間:1941年9月8日〜1944年1月27日(872日間)

包囲下の人口:約250万人(開始時)

犠牲者数

- 民間人:約100万人(大半が餓死)

- 軍人:約30万人

- 合計:約130万人以上

攻撃側

- ドイツ国防軍北方軍集団

- フィンランド軍

- スペイン義勇軍(青師団)

防衛側

- ソ連レニングラード戦線

- バルト海艦隊

- 市民民兵

最低配給量:1日125グラムのパンのみ(1941年11月〜12月)

この数字だけでも、その凄惨さが伝わると思う。

でも──数字の向こうには、一人一人の人生があった。

3. 包囲の始まり──1941年9月、運命の日

3-1. ドイツ軍の電撃的進撃

1941年夏、ドイツ軍の進撃は破竹の勢いだった。

レープ元帥率いる北方軍集団は、バルト三国を突破し、わずか2ヶ月でレニングラード近郊まで到達した。

ソ連軍は何度も反撃を試みたが、ドイツ軍の機動力と航空優勢の前に次々と撃破された。

そして1941年9月8日──ドイツ軍はレニングラードへの最後の陸路、シュリッセリブルクを占領した。

この瞬間、レニングラードは完全に包囲された。

北からはフィンランド軍が迫り、南からはドイツ軍が包囲網を締め上げた。レニングラードは、ネヴァ川とラドガ湖に挟まれた陸の孤島となった。

3-2. スターリンの命令──「一歩も退くな」

包囲が始まると、スターリンは電報を送った。

「レニングラードは防衛しなければならない。一歩も退いてはならない。レニングラードを放棄することは、革命を裏切ることだ」

これは、軍だけでなく市民にも向けられたメッセージだった。

レニングラード市党委員会第一書記アンドレイ・ジダーノフと、レニングラード戦線司令官クリメント・ヴォロシーロフ元帥(後にジューコフに交代)は、都市の防衛を組織した。

市民は塹壕を掘り、対戦車障害物を設置し、建物を要塞化した。

女性も、子供も、老人も──みんなが働いた。

「ファシストを通すな」

この合言葉のもと、レニングラード市民は戦う準備を整えた。

しかし──彼らはまだ知らなかった。

これから待ち受けているのが、砲弾ではなく、飢餓という恐ろしい敵だということを。

3-3. 食料備蓄の衝撃的な少なさ

包囲が完成した時点で、レニングラード市内の食料備蓄は以下の通りだった。

- 穀物・小麦粉:35日分

- 穀物類:30日分

- 肉・肉製品:33日分

- 脂肪・油脂:45日分

- 砂糖:60日分

つまり──約1ヶ月分しかなかった。

ソ連当局は、レニングラードが包囲されることを想定していなかった。大量の食料は市外の倉庫に保管されていたが、ドイツ軍の進撃が速すぎて、輸送が間に合わなかった。

さらに悪いことに、9月8日のドイツ軍の空襲で、バダエフスキー食料倉庫が炎上し、大量の砂糖や油脂が失われた。

この時点で、レニングラードの運命はほぼ決まっていたと言える。

3-4. 配給制度の開始と削減

包囲が始まると、すぐに配給制度が導入された。

最初の配給量(1941年9月)

- 労働者:600グラムのパン

- 事務員:400グラムのパン

- 扶養家族・子供:300グラムのパン

これに加えて、わずかな肉、脂肪、砂糖が支給された。

しかし──この配給量は維持できなかった。

食料備蓄は日に日に減り、配給量も削減されていった。

10月:労働者400g、事務員200g、扶養家族・子供200g

11月20日:労働者250g、事務員125g、扶養家族・子供125g

11月は、レニングラード包囲戦で最も過酷な月となった。

1日125グラムのパンとは、どれくらいの量か?

現代の食パン1枚分にも満たない。

しかもそのパンは、小麦粉だけでなく、おが屑、セルロース、壁紙の糊まで混ぜた代用品だった。

これだけで──人間は生きていけない。

4. 最初の冬──1941年〜1942年、地獄の始まり

4-1. 氷点下40度の極寒

1941年11月、レニングラードに冬が訪れた。

気温は氷点下20度、時には氷点下40度まで下がった。

暖房は止まった。電気も水道も止まった。

人々は家具を燃やし、本を燃やし、床板を剥がして燃やした。それでも足りなかった。

室内でも息が白く凍った。水道が止まったので、人々は雪を溶かして水を得た。トイレは使えなくなり、衛生状態は最悪だった。

そして──飢えが本格化した。

4-2. 飢餓の実態──人間はどこまで耐えられるのか

125グラムのパンだけで生きる──これがどれほど過酷か、想像してほしい。

成人男性の1日の必要カロリーは約2,000〜2,500kcalだ。

125グラムのパン(しかも代用品)のカロリーは、約300〜400kcal程度。

つまり──必要量の1/5以下しかない。

人間の体は、最初は脂肪を燃やす。次に筋肉を分解する。そして最後に、内臓まで消費し始める。

栄養失調の症状は段階的に進行する。

第1段階:空腹感と疲労

最初の数週間は、空腹感が強烈だ。常に食べ物のことを考える。体は疲れやすくなり、集中力が低下する。

第2段階:浮腫(むくみ)

体内のタンパク質が不足すると、浸透圧の調節ができなくなり、体が水分を溜め込む。顔や足が腫れ上がる。これは「飢餓浮腫」と呼ばれる。

第3段階:筋力低下と無気力

筋肉が分解され、立つことも歩くことも困難になる。精神的にも無気力になり、何もする気が起きなくなる。これは「飢餓無気力(dystrophy)」と呼ばれた。

第4段階:死

最終的に、心臓や他の臓器が機能不全に陥り、死に至る。

レニングラードでは、この過程が数ヶ月かけて、何十万人に起こった。

4-3. 街路に積み上がる死体

1941年12月から1942年1月にかけて、レニングラードでは毎日約4,000人が死んでいった。

死体はあまりに多すぎて、埋葬が追いつかなかった。

家族は死んだ親族を家の中に置いたままにした。外は氷点下で、遺体は凍結した。ある意味、それが「保存」になった。

配給カードを維持するため、家族の死を隠す人もいた。死んだ夫や妻の配給カードで、生き延びようとしたのだ。

街路には、毛布やシーツで包まれた遺体が積み上げられた。トラックが巡回し、遺体を集めていったが、それでも追いつかなかった。

ピスカリョフスコエ墓地には、巨大な共同墓地が作られ、何万もの遺体が埋葬された。一つの墓穴に数百、時には数千の遺体が入れられた。

4-4. 人々は何を食べたのか

飢餓が進行すると、人々は食べられるものを必死に探した。

代用食品

- 壁紙の糊:小麦粉ベースの糊を剥がして食べた

- 革製品:靴、ベルト、鞄を煮て食べた

- 木の皮:樹皮を削って煮た

- おが屑、セルロース:パンに混ぜられた

- ネズミ、猫、犬:ペットも食料になった

- 鳥:カラスやスズメも捕まえて食べた

それでも──足りなかった。

4-5. タブーを破る者たち──カニバリズムの闇

これから書くことは、非常に辛い内容だ。

でも──歴史の真実として、書かなければならない。

レニングラード包囲戦では、カニバリズム(食人)が発生した。

NKVD(内務人民委員部、秘密警察)の記録によれば、包囲期間中に約2,000件のカニバリズム関連の逮捕があった。

多くは死体を食べる「屍肉食(necrophagy)」だったが、一部には生きた人間を殺害して食べる事件もあった。

特に子供が標的になった。一人で外出した子供が行方不明になり、後に遺体の一部が発見される──そんな事件が多発した。

市当局は、カニバリズムを厳しく取り締まった。犯人は即座に逮捕され、銃殺された。

しかし──極限の飢餓状態では、人間の理性は崩壊する。

僕たちは、彼らを非難できるだろうか?

自分がその状況に置かれたら、どうしただろうか?

この問いは、あまりにも重い。

4-6. それでも人間性を保とうとした人々

しかし──すべての人が人間性を失ったわけではなかった。

むしろ、多くの人々は極限状況でも、互いを助け合おうとした。

母親は自分の配給を子供に与え、自らは餓死した。

教師は学校を開き続け、子供たちに授業をした。

音楽家は演奏会を開き、人々に希望を与えようとした。

そして──工場の労働者たちは、飢えながらも武器を作り続けた。

この矛盾──極限の飢餓の中で人間性を失う者と、人間性を守り通そうとする者──が、レニングラード包囲戦の最も複雑な側面だ。

5. 「命の道」──氷の上の補給路

5-1. ラドガ湖が凍結する

1941年11月、ついにラドガ湖が凍結した。

ラドガ湖は、ヨーロッパ最大の淡水湖だ。レニングラードの東側に広がるこの湖は、包囲網の外側と繋がる唯一の経路だった。

しかし夏の間、湖は水面で、船での輸送は限定的だった。ドイツ空軍の爆撃と、湖上の航行の危険性が障害となった。

そして冬──湖が凍ると、氷の上を車が走れるようになる。

これが「命の道(Дорога жизни、ドロガ・ジズニ)」と呼ばれる補給路だ。

5-2. 氷の道の開通

1941年11月22日、最初のトラック隊が氷の道を使ってレニングラードへ食料を運んだ。

しかし──氷の道は非常に危険だった。

氷の厚さ

初期の氷の厚さは20〜30cm程度で、トラックの重量を支えるには不十分だった。多くのトラックが氷が割れて湖に沈んだ。

運転手たちは、ドアを開けたまま運転し、氷が割れたらすぐに飛び降りられるようにしていた。

ドイツ軍の砲撃

氷の道はドイツ軍の砲撃圏内にあった。大砲や航空機が頻繁に攻撃し、多くのトラックが破壊された。

吹雪と視界不良

ラドガ湖上は猛吹雪が吹き荒れ、視界はゼロになった。多くの運転手が方向を見失い、凍死した。

それでも──氷の道は機能した。

5-3. 輸送量の増加

最初は1日数トンだった輸送量は、徐々に増加していった。

氷が厚くなると、より重いトラックが使えるようになった。さらに、鉄道のレールを氷の上に敷いて、列車を走らせる試みも行われた。

1942年1月から3月にかけて、氷の道を通じて以下が輸送された。

レニングラードへ(搬入)

- 食料:約26万トン

- 弾薬・燃料:約31万トン

- その他物資:約10万トン

レニングラードから(疎開)

- 避難民:約55万人

- 負傷兵:多数

この補給により、配給量は徐々に増加した。

1942年2月:労働者500g、事務員300g、扶養家族・子供250g

これで最悪期は脱した。

しかし──すでに何十万人が死んでいた。

5-4. 氷の道で働いた人々

氷の道で働いた運転手、兵士、労働者たちは、英雄だった。

彼ら自身も飢えていた。寒さと疲労で意識が朦朧としていた。

それでも、彼らはトラックを運転し続けた。

なぜなら──レニングラード市民の命がかかっていたからだ。

多くの運転手が任務中に死んだ。氷が割れて溺れた者、砲撃で死んだ者、吹雪で凍死した者──。

ラドガ湖の湖底には、今も何百台ものトラックが沈んでいる。

6. 包囲下の日常──人々はどう生き延びたのか

6-1. 工場での生産継続

信じられないことに、レニングラードの工場は包囲下でも稼働し続けた。

キーロフ工場では、KV重戦車とT-34戦車が生産された。

労働者たちは飢えと寒さの中で働いた。多くが作業中に倒れ、そのまま死んだ。

それでも生産は続いた。

1942年だけで、レニングラードでは以下が生産された。

- 戦車:約700両

- 大砲・迫撃砲:約3,000門

- 機関銃:約10,000丁

- 砲弾:約300万発

これらの武器は、レニングラード防衛に直接使用された。

工場から前線まで、わずか数キロ──そんな戦場もあった。

6-2. 学校は開かれ続けた

包囲下でも、学校は開かれ続けた。

教師たちは、子供たちに希望を与えたかった。未来があると信じさせたかった。

教室は暖房がなく、氷点下だった。子供たちはコートを着たまま授業を受けた。

ノートも鉛筆も不足していたが、教師たちは工夫を凝らした。

そして──子供たちは学び続けた。

6-3. ショスタコーヴィチの交響曲第7番「レニングラード」

1941年夏、作曲家ドミトリー・ショスタコーヴィチはレニングラードにいた。

包囲が始まると、彼は消防隊員として防空活動に参加しながら、一つの交響曲を作曲し始めた。

これが交響曲第7番「レニングラード」だ。

ショスタコーヴィチは後に疎開したが、交響曲のスコアはレニングラードに送られた。

そして1942年8月9日──レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団が、包囲下のレニングラードでこの曲を初演した。

演奏会は、ラジオで全市に放送された。

音楽家たちの多くは栄養失調で、まともに楽器を持つこともできなかった。

それでも──彼らは演奏した。

この演奏は、レニングラード市民に希望を与えた。

「僕たちは生きている。僕たちは戦っている。僕たちは人間だ」

そのメッセージが、音楽に込められていた。

同時に、この演奏はドイツ軍にも聞こえた。スピーカーで前線に向けて放送されたのだ。

「お前たちは僕たちを倒すことはできない」

そのメッセージが、ドイツ兵にも届いた。

6-4. 日記、手紙、記録

包囲下の人々は、日記を書き続けた。

後世に伝えたかったのだ。何が起きたのかを。

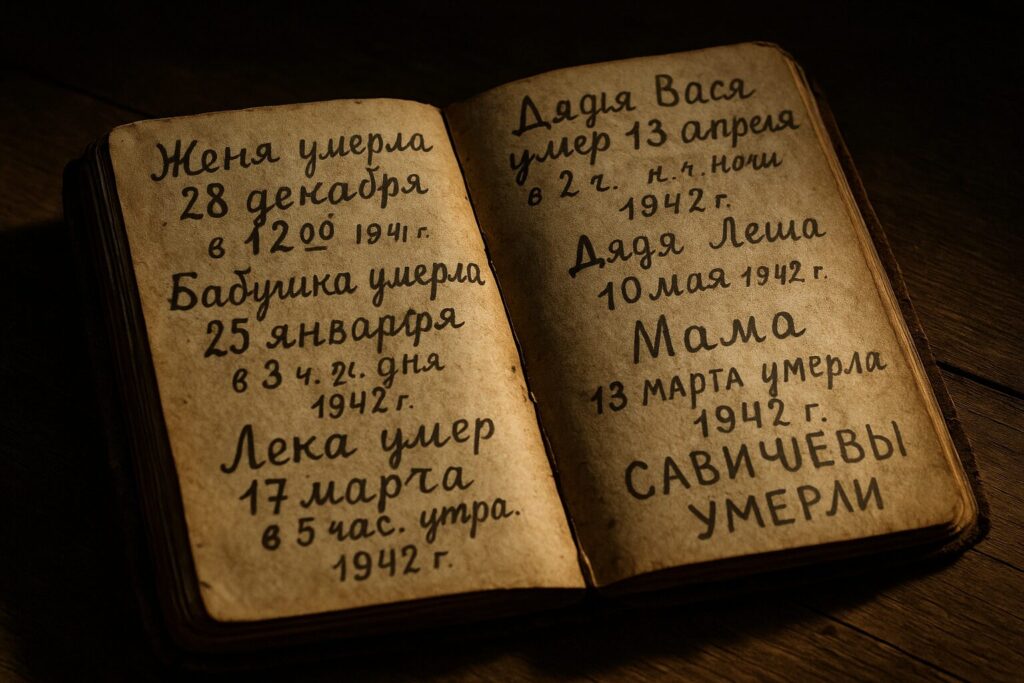

その中で最も有名なのが、タニア・サヴィチェワの日記だ。

7. タニア・サヴィチェワ──11歳の少女が記録した家族の死

7-1. タニアという少女

タチアナ・ニコラエヴナ・サヴィチェワ(愛称タニア)は、1930年生まれ。

包囲が始まった時、彼女は11歳だった。

サヴィチェワ家は5人家族だった。

- 祖母エヴドキア

- 母マリア

- 姉ジェーニャ

- 兄レカ(ワシーリー)

- 叔父2人(ワーシャとリョーシャ)

- そしてタニア

ごく普通の家族だった。

7-2. 死んでいく家族

タニアは、小さなノート(実際にはアドレス帳のような手帳)に、家族が死んでいく様子を記録した。

その記録は、わずか9ページ。

でも──その9ページは、レニングラード包囲戦の最も痛ましい証言となった。

以下が、タニアの日記の全文だ(日本語訳)。

「ジェーニャは1941年12月28日、午後12時30分に死んだ」

タニアの姉、ジェーニャが最初に亡くなった。32歳だった。

「おばあちゃんは1942年1月25日、午後3時に死んだ」

祖母エヴドキアが死んだ。

「レカは1942年3月17日、午前5時に死んだ」

兄のレカ(ワシーリー)が死んだ。24歳だった。

「ワーシャおじさんは1942年4月13日、午前2時に死んだ」

叔父ワーシャ(ワシーリー)が死んだ。

「リョーシャおじさんは1942年5月10日、午後4時に死んだ」

叔父リョーシャ(アレクセイ)が死んだ。

「ママは1942年5月13日、午前7時30分に死んだ」

母マリアが死んだ。52歳だった。

そして最後のページには、こう書かれていた。

「サヴィチェワ家は死んだ。みんな死んだ。タニアだけが残った」

7-3. タニアのその後

実は、タニアの記録には誤りがあった。

姉のジェーニャと叔父のミハイルは、疎開していて生き延びていた。タニアは知らなかったのだ。

タニア自身も、1942年夏に疎開することができた。

しかし──時すでに遅かった。

タニアの体は、長期間の飢餓で深刻なダメージを受けていた。結核と腸チフスを発症し、1944年7月1日、疎開先のシャトキ村で死亡した。

享年14歳。

彼女の日記は、戦後、姉のジェーニャによって発見され、レニングラード包囲戦の象徴として世界中に知られるようになった。

現在、タニアの日記はサンクトペテルブルクの歴史博物館に展示されている。

そして彼女の記念碑が、ピスカリョフスコエ墓地に建てられている。

7-4. 日記が語ること

タニアの日記は、わずか9ページだ。

子供の拙い字で書かれている。

でも──その言葉は、どんな歴史書よりも雄弁に、飢餓の恐ろしさを伝えている。

彼女は家族が一人ずつ死んでいくのを見た。

そして最後には、自分も死んだ。

この事実の重さを、僕たちは忘れてはいけない。

8. 1942年〜1943年──包囲は続く

8-1. 春の到来と改善

1942年春、氷の道が使えなくなった。

しかし、ラドガ湖が解氷すると、船での輸送が再開された。

配給量は徐々に増加し、最悪期は脱した。

人々は少しずつ、生活を取り戻そうとした。

街路の死体は片付けられ、路面電車が再開し、工場の生産量も増加した。

8-2. しかし包囲は解けない

1942年から1943年にかけて、ソ連軍は何度も包囲突破を試みた。

シニャヴィノ攻勢(1942年8月〜9月)

レニングラード戦線とヴォルホフ戦線が挟撃し、包囲網を突破しようとした。しかしドイツ軍の強固な防御に阻まれ、失敗。

火花作戦(1943年1月)

ついに成功した。

1943年1月18日、ソ連軍はシュリッセリブルク近郊で包囲網を突破し、幅10km程度の陸路を確保した。

これにより、鉄道での補給が可能になった。

しかし──まだ完全な解放ではなかった。

ドイツ軍はレニングラード周辺に強固な防御線を維持しており、砲撃は続いた。

8-3. 砲撃の日々

包囲期間中、レニングラードは毎日のように砲撃を受けた。

ドイツ軍は長距離砲を使い、市街地を無差別に砲撃した。

人々は砲撃警報のサイレンを聞くと、地下室や防空壕に逃げ込んだ。

しかし多くの人が、砲撃中も働き続けなければならなかった。工場は止められなかったからだ。

街路には「砲撃時はこちら側が危険」という標識が立てられた。砲弾の飛来方向を示すためだ。

人々は、死と隣り合わせの日常を生きた。

9. 完全解放──1944年1月27日

9-1. レニングラード・ノヴゴロド攻勢

1944年1月14日、ソ連軍は大規模な攻勢を開始した。

レニングラード・ノヴゴロド攻勢と呼ばれるこの作戦は、レニングラードの完全解放を目指すものだった。

投入兵力:ソ連軍約82万名、ドイツ軍約74万名

ソ連軍は圧倒的な砲撃でドイツ軍陣地を粉砕し、戦車部隊で突破した。

ドイツ軍は抵抗したが、もはや1941年の強さはなかった。東部戦線全体で劣勢に立たされていたドイツ軍は、後退を余儀なくされた。

9-2. 1944年1月27日──872日目

1944年1月27日午後8時、レニングラードの夜空に花火が上がった。

包囲が完全に解除されたのだ。

872日間──2年4ヶ月と18日──の包囲が、ついに終わった。

ラジオが全市に放送した。

「レニングラード市民の皆さん!偉大な勝利の日が訪れました。レニングラードは解放されました!」

人々は街頭に繰り出し、泣き、抱き合い、喜んだ。

しかし──その喜びには、深い悲しみも混じっていた。

あまりに多くの人々が、この日を見ることなく死んでいった。

9-3. 解放後のレニングラード

解放されたレニングラードは、廃墟と化していた。

人口は約250万人から約60万人に減少していた。

100万人以上が死に、残りは疎開していた。

建物の多くが砲撃で破壊され、インフラも壊滅的な被害を受けていた。

それでも──レニングラードは蘇った。

戦後、急速に復興が進められ、美しい文化都市としての姿を取り戻していった。

10. 戦略的意義と影響

10-1. なぜドイツ軍はレニングラードを攻略しなかったのか

ここで一つの疑問が浮かぶ。

なぜドイツ軍は、レニングラードを正面から攻撃して占領しなかったのか?

答えは──ヒトラーの命令だった。

ヒトラーは「レニングラードを包囲し、飢餓と砲撃で絶滅させろ。市街戦で兵士を消耗させるな」と命じた。

これはある意味、合理的な判断だった。

スターリングラードの市街戦は、ドイツ軍に壊滅的な損害を与えた。レニングラードでも同じことが起これば、北方軍集団は崩壊しかねなかった。

だから──ドイツ軍は包囲を選んだ。

そして飢餓で市民を殺すことを選んだ。

これは明確な戦争犯罪だった。

10-2. レニングラード包囲戦の戦略的影響

レニングラード包囲戦は、東部戦線全体に大きな影響を与えた。

ドイツ軍の兵力拘束

北方軍集団は、レニングラード包囲に約70〜80万の兵力を割かれた。これらの兵力が、スターリングラードやクルスクに投入されていれば、戦局は変わっていたかもしれない。

ソ連の象徴的勝利

レニングラードが降伏しなかったことは、ソ連国民の士気を大いに高めた。「レニングラードが耐えたなら、僕たちも耐えられる」──この精神が、ソ連の戦争継続を支えた。

補給の教訓

レニングラード包囲戦は、補給がいかに重要かを示した。補給が途絶えれば、どんな都市も陥落する。しかし氷の道のような創意工夫で、最低限の補給を維持すれば、生き延びることができる。

11. 日本軍との比較──「餓死」という共通の悲劇

11-1. ガダルカナルの「餓島」

ここで、僕たち日本人にとって身近な話をしよう。

レニングラード包囲戦と、日本軍が太平洋で経験した戦いには、恐ろしいほどの共通点がある。

それは──「餓死」だ。

ガダルカナル島の戦いでは、日本軍約3万1000名が投入され、約2万名が死亡した。

そのうち、戦闘での死者は約5,000名。

残りの約1万5000名は──餓死とマラリアで死んだ。

ガダルカナル島は「餓島(がとう)」と呼ばれた。

補給が途絶え、兵士たちはジャングルで草や虫を食べて生き延びようとした。

しかし──人間は食べ物なしでは生きられない。

レニングラードの市民と、ガダルカナルの日本兵──。

彼らは同じ苦しみを味わった。

11-2. インパール作戦の「白骨街道」

もう一つの例が、インパール作戦だ。

1944年、日本軍はビルマからインドへの侵攻を試みた。

しかし作戦は杜撰で、補給計画はほとんどなかった。

「敵から奪え」「現地調達しろ」──これが日本軍の方針だった。

結果──約8万6000名の将兵のうち、約3万名が死亡した。

そのほとんどが餓死と病死だった。

撤退路には、餓死した兵士の白骨が延々と続いた。

これは「白骨街道」と呼ばれた。

11-3. 日本軍とドイツ軍の補給軽視

レニングラードでソ連市民を飢えさせたドイツ軍も、東部戦線では自軍の補給不足に苦しんだ。

スターリングラードでは、包囲されたドイツ第6軍が飢えと寒さで崩壊した。

そして日本軍も、太平洋の各地で同じ過ちを繰り返した。

なぜ──枢軸国は補給を軽視したのか?

精神主義の過信

日本軍は「大和魂があれば勝てる」と信じた。ドイツ軍も「アーリア人種の優越性」を信じた。精神論で、物質的な困難を克服できると考えた。

電撃戦への過信

ドイツ軍は電撃戦で短期決戦を目指した。日本軍も南方作戦で短期決戦を狙った。「すぐ勝てる」から、長期的な補給を考えなかった。

現地調達の幻想

「敵地で食料を奪えばいい」という考えが、両軍にあった。しかし実際には、占領地も食料不足で、現地調達は困難だった。

その結果──兵士も市民も、飢えた。

11-4. 僕たちが学ぶべき教訓

レニングラード包囲戦、ガダルカナル、インパール──。

これらの戦いが教えてくれるのは、シンプルだが決定的な真実だ。

「兵站なくして戦争なし」

どんなに優れた戦術も、どんなに勇敢な兵士も、食料と弾薬がなければ戦えない。

補給を軽視した軍隊は、必ず敗れる。

これは、古代から変わらぬ戦争の原則だ。

12. 現在のレニングラード(サンクトペテルブルク)──記憶の継承

12-1. 都市の改名と復興

レニングラードは、1991年のソ連崩壊後、サンクトペテルブルクに改名された。

帝政ロシア時代の名前に戻ったのだ。

現在、サンクトペテルブルクは人口約500万人のロシア第二の都市であり、美しい文化都市として繁栄している。

エルミタージュ美術館、マリインスキー劇場、血の上の救世主教会──壮麗な建築物が観光客を魅了している。

しかし──この美しい街は、かつて地獄だった。

その記憶を、街は大切に守っている。

12-2. ピスカリョフスコエ記念墓地

サンクトペテルブルク郊外にあるピスカリョフスコエ記念墓地(Пискарёвское мемориальное кладбище)は、包囲戦犠牲者の巨大な墓地だ。

ここには約50万人が埋葬されている。

墓地の中央には、「祖国の母」の巨大な像が立っている。母親が息子の死を悼む姿を表している。

墓地には、年ごとに区画が分かれており、各区画には埋葬された人数が刻まれている。

そして──毎年、5月9日(戦勝記念日)と1月27日(包囲解除記念日)には、多くの市民が花を手向けに訪れる。

12-3. レニングラード包囲博物館

サンクトペテルブルクには、レニングラード包囲博物館(Музей обороны и блокады Ленинграда)がある。

ここには、包囲戦の膨大な資料が展示されている。

- タニア・サヴィチェワの日記(レプリカ)

- 配給カードとパンのサンプル

- 市民の手紙や日記

- 武器や軍服

- 氷の道の写真

そして──訪問者は、125グラムのパンがどれほど少ないかを、実物大模型で確認できる。

博物館を訪れると、包囲戦のリアルさが伝わってくる。

12-4. 記憶の継承

ロシアでは、レニングラード包囲戦の記憶が、世代を超えて継承されている。

学校では必ず教えられ、映画やドラマも作られている。

なぜなら──この戦いは、ロシア人のアイデンティティの一部だからだ。

「僕たちは耐えた。僕たちは勝った」

この誇りが、今もロシアを支えている。

13. レニングラード包囲戦を描いた映画・書籍

13-1. 映画作品

レニングラード包囲戦を描いた映画はいくつかある。

『レニングラード 900日の大包囲戦』(2009年)

ロシア・イギリス合作映画。包囲下の市民と兵士の姿を描く。

特に、氷の道での輸送シーンが印象的だ。

飢餓の描写もリアルで、観るのが辛い場面も多いが、歴史の真実を伝える重要な作品だ。

『Blockade』(2005年、ロシアテレビシリーズ)

ロシアで制作された大型テレビシリーズ。包囲戦の全体像を詳細に描いている。

全14話と長いが、最も包括的なレニングラード包囲戦の映像作品と言える。

13-2. おすすめ書籍

『レニングラード封鎖 1941-1944』(ハリソン・E・ソールズベリー著)

レニングラード包囲戦の決定版。膨大な取材と証言に基づいた、圧倒的な記録文学。

日本語版も出版されているので、ぜひ読んでほしい。

『900日 レニングラード包囲戦全記録』(マイケル・ジョーンズ著)

こちらも詳細な記録。特に軍事的側面に焦点を当てている。

『レニングラード包囲戦のサバイバル──戦いに育てられた子どもたちの記録』

包囲下の子供たちの証言を集めた本。タニア以外の子供たちの物語も知ることができる。

『ショスタコーヴィチ ある生涯』

作曲家ショスタコーヴィチの伝記。交響曲第7番の創作秘話も詳しく描かれている。

13-3. プラモデル・模型

ミリタリーファンなら、レニングラード包囲戦に関連する模型も楽しめる。

タミヤ 1/35 ソビエト重戦車 KV-1

レニングラード防衛で活躍したKV-1重戦車。レニングラードのキーロフ工場で生産された。

タミヤ 1/35 ソビエト中戦車 T-34/76

東部戦線の主力、T-34。包囲下のレニングラードでも生産された。

ドラゴン 1/35 ドイツ軍 北方軍集団 冬季装備兵士

レニングラード包囲に参加したドイツ兵のフィギュア。

これらの模型を組み立てながら、歴史を学ぶのもいいだろう。

14. おわりに──僕たちが忘れてはいけないこと

14-1. 数字の向こうにある人生

872日間。

100万人。

これらの数字は、あまりに大きすぎて、実感が湧かない。

でも──その数字の向こうには、一人一人の人生があった。

タニア・サヴィチェワのように、家族を失った子供がいた。

母親は自分の配給を子供に与えて、餓死した。

教師は学校を開き続け、未来を信じさせようとした。

音楽家は演奏し、希望を与えようとした。

そして──何十万もの人々が、ただ飢えて死んでいった。

彼らを忘れてはいけない。

14-2. 戦争は兵士だけのものではない

レニングラード包囲戦が教えてくれる最も重要な教訓は、これだ。

「戦争は兵士だけのものではない」

現代の戦争は、総力戦だ。

前線も後方もない。民間人も、子供も、すべてが戦争に巻き込まれる。

レニングラードでは、民間人が兵士よりも多く死んだ。

広島・長崎の原爆も、東京大空襲も、ドレスデン爆撃も──すべて民間人が標的だった。

戦争を美化してはいけない。

戦争は、人間の尊厳を奪い、人間性を破壊する。

14-3. 補給の重要性──日本軍の教訓

そして、もう一つの教訓。

「兵站なくして戦争なし」

レニングラードでは、補給が途絶えて100万人が死んだ。

ガダルカナルでは、補給が途絶えて日本兵が餓死した。

インパール作戦でも、同じことが起きた。

補給を軽視した軍隊は、必ず敗れる。

これは、現代でも変わらぬ真理だ。

14-4. 僕たちにできること

では──僕たちにできることは何か?

歴史を学び、記憶を継承すること。

そして、同じ過ちを繰り返さないこと。

レニングラード包囲戦、ガダルカナル、インパール──。

これらの戦いで、何百万もの人々が死んだ。

その犠牲を無駄にしないためには、僕たちが歴史を学び、未来に活かすしかない。

戦争を美化せず、しかし戦った人々を忘れず──。

この複雑な感情を持ち続けることが、今を生きる僕たちの責任だと思う。

14-5. 最後に

最後まで読んでくれて、本当にありがとう。

レニングラード包囲戦は、非常に辛い歴史だ。読んでいて気持ちが沈んだかもしれない。

でも──この歴史を知ることには意味がある。

なぜなら、過去を知らなければ、未来を作れないからだ。

もしこの記事で興味を持ったなら、欧州前線激戦地ランキングやスターリングラード攻防戦の記事も読んでみてほしい。

そして──あなたの周りの人にも、この歴史を伝えてほしい。

記憶を繋ぐことが、未来を守ることだから。

コメント