猛烈な速さで洋上を駆け、幾度も改装で生まれ変わり、太平洋戦争の激動を走り切った戦艦金剛。その名はゲーム『艦これ』『アズレン』で再び脚光を浴び、モデルキットの定番としても愛され続けています。本記事では、金剛型の筆頭として生まれた理由から主砲・装甲・速力といった“性能の実像”、太平洋戦争での“活躍”と“最後”、そして“現在”に残る足跡とおすすめプラモデルまで、ミリオタ目線で一気に深掘りします。

戦艦金剛とは?—誕生の背景と“高速戦艦”の原点

ドレッドノート革命の衝撃と、日本の答え

1906年、英国のドレッドノートの登場で「主力艦=大口径砲の一斉射、そして蒸気タービンによる高速」という新常識が世界を席巻しました。日露戦争の勝利を踏まえ、帝国海軍は将来の仮想敵(当時は米英を想定)に対抗すべく、**「速くて、遠くまで行けて、殴り合いに耐える主力艦」を求めます。これがのちの金剛型(4隻:金剛・比叡・榛名・霧島)**の企画へと結実しました。

用語ミニ解説

ドレッドノート:20世紀初頭に成立した新型戦艦の総称。大口径砲を多数そろえ、蒸気タービンで高速化した艦。

主力艦(Capital ship):艦隊決戦の中心となる大型艦。戦艦・巡洋戦艦など。

英国生まれ、日本育ち—設計と建造のルーツ

初代艦である金剛は、造艦先進国・英国のヴィッカース社(Vickers)バロー工場で建造されました。

起工:1911年 進水:1912年 竣工:1913年(日本へ引き渡し)

この時期の日本は最新技術の吸収を最優先し、1番艦は海外で、続く3隻は国内(呉・横須賀・神戸)で建造してノウハウを内製化する戦略を採用。設計は当時の英国流**巡洋戦艦(Battlecruiser)**思想—「戦艦級の火力+巡洋艦級の速力」—の影響を濃く受けています。

用語ミニ解説

巡洋戦艦:大砲は戦艦並みだが装甲を軽くして高速化した艦種。“当てられる前に叩く/追いつき追い越す”思想。

金剛型:金剛・比叡・榛名・霧島の4隻で構成される同型艦。日本海軍初の本格的高速主力艦シリーズ。

なぜ“高速”が要るのか—運用ドクトリンの核心

帝国海軍のドクトリンでは、

主力艦隊決戦の前段で敵を削る「漸減作戦」、 決戦での一斉砲撃、 追撃・離脱で主導権を握る機動性、 が鍵とされました。ここで速力は、

有利な射距離/針路を選ぶ位置取り、 夜戦や悪天候での離脱・再交戦、 被害艦の掩護、 といった全局面に効く“万能の勝ち筋”です。金剛型は最初から27ノット級の高速を志向し、同時代戦艦の多くよりも一段速い動的性能を狙いました。これが後の大改装を経て**30ノット級の“高速戦艦”**へと熟成していきます。

用語ミニ解説

ノット(kt):速力の単位。1ノット≒時速約1.852km。

高速戦艦:戦艦並みの火力と装甲を持ちつつ、巡洋戦艦級の速力を実現した艦。金剛型は改装後、この範疇に入る代表例。

金剛型の“筆頭”—リーダー艦としての役割

金剛は型名の由来であり、技術と運用の“先行試作艦”的ポジションでもありました。

最初に竣工し、試験・実験データの蓄積をリード。 姉妹艦の建造・改装での改良フィードバックの基点。 旗艦任務や訓練での運用標準化の軸。

のちの二度の大改装(1920–30年代)では、主砲射撃指揮装置の近代化、機関換装、バルジ増設、艦橋の“塔状化(いわゆるパゴダマスト)”などを先んじて適用・検証。これにより金剛型全体が、単なる“巡洋戦艦”から“戦艦の火力と防御、巡戦の脚”を併せ持つ高速戦艦へと生まれ変わりました。

用語ミニ解説

バルジ:船体側面に増設する膨らみ。被雷時のダメージコントロールと復元性向上、横摇れ軽減に寄与。

パゴダマスト:多層式の高塔艦橋。測距儀・電探・指揮所を縦に積層し視界と指揮能力を向上させる日本独自の発展形。

「金剛」が象徴するもの

金剛は、英国技術の摂取 → 国産化 → 二度の近代化改装 → 高速戦艦化という、一連の進化史そのものです。太平洋戦争に入ると、この“速さ”が機動部隊護衛、夜戦、長距離支援で生き、幾多の“活躍”を刻みます。一方で、装甲配置や時代遅れになりつつあった防御思想の限界は、やがて“最後(沈没)”の局面にも影を落とすことになります。——それが何を意味したのか、続く章で主砲・装甲・速力・航続力・電探などの“性能”を具体データで解剖し、太平洋戦争の実戦に照らして検証していきます。

性能を解剖:主砲・装甲・速力・航続力・電探

主砲(メインバッテリー)

- 口径・配置:36cm(14インチ)45口径砲×8門、連装砲塔4基(前後に背負式配置)。装填はほぼ全角で可能、発射間隔はおおむね30–40秒(毎分1.5〜2発相当)。ウィキペディア

- 俯仰能力の近代化:当初+20〜+25°だった最大仰角は、1920年代の改装で+33°、1930年代の再改装で**+43°**まで拡大。これにより遠距離射撃と対空弾(三式弾)の運用幅が広がりました。ウィキペディア+1

- 弾薬と射程:太平洋戦争期の主弾種は九一式徹甲弾(673.5kg)。初速775m/s、+33°で最大約35,450mという長射程を誇ります(HE弾や三式弾も運用)。ウィキペディア+1

用語ミニ解説

九一式徹甲弾:弾頭に被帽を持つ海軍徹甲弾。斜角命中でも装甲侵徹と内部爆発を狙う日本海軍の主力AP。

副砲・対空火器

- 副砲:15.2cm(6インチ)/50単装×16基(舷側の箱形砲郭=カスemate配置)が原형。のち仰角を+30°に改善、前部の数門は撤去。ウィキペディア+1

- 高角砲(両用砲):1930年代の近代化で12.7cm/40(九九式=Type 89)連装×4基=計8門を新設。対空・対水上の“両用”で艦隊防空の柱になりました。ウィキペディア

- 軽AA:13.2mm機銃→25mm三連装・連装・単装へ急増。性能限界(振動・照準器・俯仰追随速度・弾倉容量など)の指摘は有名で、終盤は数だけは多いが決定力に欠ける構図でした。ウィキペディア

- 魚雷発射管:建造時は53.3cm(21インチ)水中発射管×8を装備しましたが、近代化改装で撤去。主砲・対空・防御にリソースを集中します。ウィキペディア+1

装甲と防御(プロテクション)

- 舷側装甲:原形は上部6インチ(152mm)/下部8インチ(203mm)。近代化で下部帯装甲を一律8インチに強化し、**5〜6インチ級の斜め隔壁(ダイアゴナル・バルクヘッド)**で区画化を補強。ウィキペディア

- 甲板装甲:部分的に約4インチ(102mm)増厚。弾道頂部での弾着増加に対処。ウィキペディア

- 砲塔・司令塔:砲塔は最大約10インチへ増厚、司令塔は最大14インチ級と重防御。ただし全体バランスは「速力優先=装甲は同時代戦艦より薄め」という巡洋戦艦由来の性格を引きずりました。ウィキペディア

- 対魚雷:バルジ増設で抗堪性と復元性を強化。これに伴う肥大化は、のちの機関更新でカバー。ウィキペディア

推進・速力・航続力(エンジン周り)

- 改装の二段ロケット

- 航続力:諸元にはばらつきがありますが、再配置後は約10,000海里/18ノット級の数値が示されます(運用状況で変動)。ウィキペディア

用語ミニ解説

バルジ:水線部の膨らみ。被雷時に衝撃・浸水を吸収し、復元力を高める付加構造。

射撃指揮・測距・電探(レーダー)

- パゴダマスト(塔状艦橋)に測距儀・指揮所を積層し、改装ごとに射撃指揮装置を更新。終戦期には電探も装備。

- 搭載電探の代表:

- 二一号電探(Type 21):早期の対空警戒用(メートル波)。ウィキペディア

- 二二号電探(Type 22):対水上捜索兼射撃指揮補助(10cm帯)、金剛でも1944年には装備例が確認されています。pwencycl.kgbudge.com

- 十三号電探(Type 13):対空早期警戒で普及。1943年以降、広く実用化。combinedfleet.com

ここがポイント(運用面)

- 主砲の長射程×高速=“位置取り勝ち”:有利な距離と針路を選びやすく、打撃→離脱の主導権を握りやすい。

- 装甲は“必要十分+機動”の妥協:同時代の新造戦艦に比べ薄め。夜戦・航空脅威下では被弾管理が生命線。

- 電探導入で“夜目”を獲得:Type 22の対水上測距・方位供給は夜戦での砲戦開始を後押し。ただし国産電探は分解能や信頼性で米海軍に劣り、訓練と連携が勝負所でした。

H2-3. 太平洋戦争での“活躍”年表ダイジェスト

ここでは「いつ・どこで・何をしたか」を素早く把握できるよう、戦艦金剛の主要行動を年表形式で整理します(※詳細の技術・損害・戦術分析は各章で補足)。

1941–42:緒戦〜インド洋作戦

- 1941年12月:南方攻略支援の主力(近藤信竹率いる南方部隊本隊)として出撃。マレー・フィリピン作戦の上陸を遠距離で援護。英東洋艦隊主力“フォースZ”撃滅後、マレー水域から撤収。ウィキペディア

- 1942年4月:インド洋作戦で空母機動部隊の“強力な外周護衛”。この作戦には金剛型4隻が全て同行し、英東洋艦隊を分散させつつセイロン方面を威圧。ウィキペディア+1

- 1942年6月:ミッドウェー作戦に近藤基動部隊の一角として参加。空母喪失後は主隊とともに反転撤収。ウィキペディア

1942:ガダルカナル期の実戦

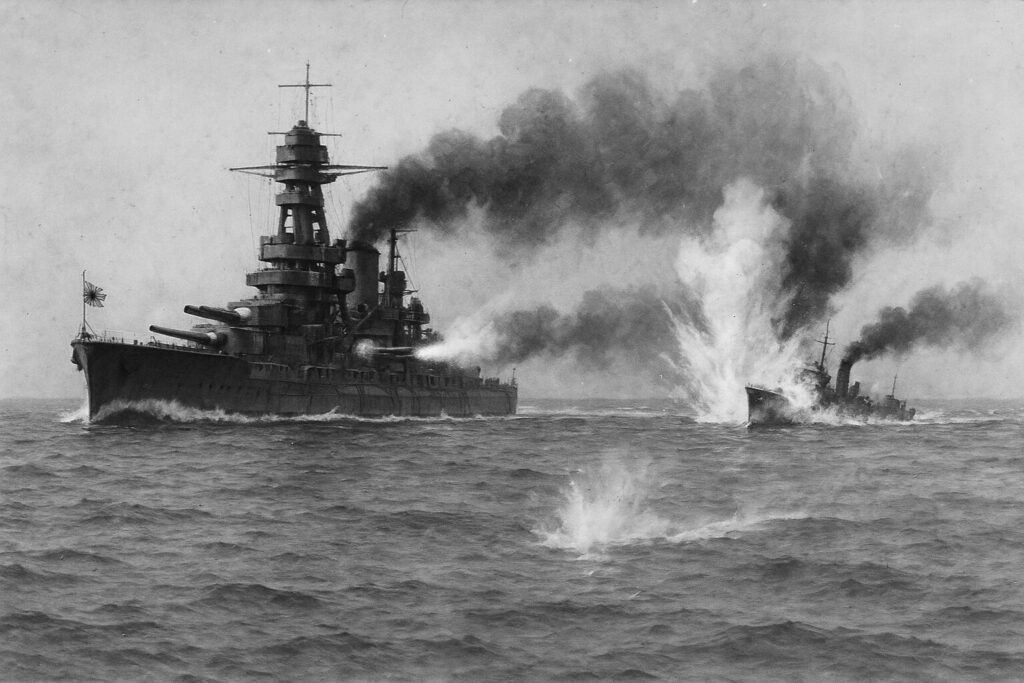

- 10月14日:金剛+榛名が“ヘンダーソン飛行場”艦砲射撃(01:33開始)。14インチ弾約973発を投射し、滑走路・燃料施設・航空機群に甚大な被害。金剛型の長射程×高速を最も象徴する夜間艦砲戦。ウィキペディア

- 10月26日:**南太平洋海戦(サンタクルーズ)**で機動部隊護衛。雷撃を受けるも命中なし。ウィキペディア

- 11月:ガダルカナル海戦本戦では比叡・霧島が前衛夜戦で相次ぎ喪失。金剛は第三戦隊として警戒・掩護に徹し、同年末はトラックに帰投。ウィキペディア+1

1943:機動・内地整備の年

- 1月末:ケ号作戦(ガ島撤収)を遠距離掩護。以後、トラック—呉—佐世保—リンガ泊地などを往復しつつ、対空兵装強化・整備を反復。アッツ島情勢に反応して武蔵らと出動するも会敵せず。ウィキペディア

1944:大海戦の連続—マリアナ沖・レイテ

- 6月:マリアナ沖海戦(あ号作戦)。機動部隊の外周防御に就き、米機動部隊の航空打撃を受けつつも損害軽微。帰投後は25mm機銃の大増備など対空強化。ウィキペディア

- 10月22–25日:レイテ沖海戦

ワンポイント

- 金剛の“活躍”は、空母随伴の外周防御/威力偵察的砲撃/夜間・悪天候の機動に最も生きた。

- 一方で対空脅威の急増・レーダー格差の拡大により、装甲の薄さと火器管制の限界が徐々に重くのしかかる。

1944年11月:帰途での被雷、そして「最後」へ

- 11月21日 未明:ブルネイ発・内地回航中、台湾海峡で米潜水艦USS Sealion (SS-315)の雷撃を受け、炉室浸水で速力低下。同時に駆逐艦「浦風」沈没。金剛は分離して基隆回航を試みるも、05:24 頃に前部弾薬庫が爆発して沈没(推定座標**北緯26°09′ 東経121°23′付近)。日本戦艦で潜水艦に沈められた唯一の例で、世界史的にも“潜水艦に沈められた最後の戦艦”**とされる。

「最後」と「沈没」の全容—どこで、なぜ、どう沈んだのか

最期の航海(状況と編成)

1944年11月16日、レイテ沖海戦後の大改編と修理のため、第一艦隊(大和・長門・金剛ほか、旗艦:軽巡「矢矧」)はブルネイを発し日本本土へ向かいました。21日未明、隊列は台湾海峡(当時:フォルモサ海峡)に進入。ここで米潜水艦USS Sealion(SS-315)〔艦長:エライ・T・ライヒ〕がレーダーで捕捉、追撃態勢に入ります。米海軍史資料は、Sealion が「大和・長門・金剛を含む復路縦隊」を捉えたと記しています。history.navy.mil

雷撃のタイムライン(02:45→05:24)

- 02:45(現地時):Sealion が第二位艦の「金剛」へ向けて艦首発射管から6本を斉射(第1撃)。約15分後、長門に向けて艦尾から3本(第2撃)。結果、金剛に2本命中(左舷)、もう1本が駆逐艦「浦風」に命中し即沈。これは米潜水艦による戦果として著名な一撃です。ウィキペディア+1

- 被害の内訳:左舷側ボイラー室(No.6・No.8)が冠水、蒸気圧低下と左舷傾斜(約20度)が発生。ただし他缶で出力を確保し、一時16ノットを維持。usni.org

- 05:00前後:速力は11ノットへ低下。金剛は主隊からの離脱を許可され、**基隆(キールン)**への避退を決断。**護衛に「磯風」(資料によって「浜風」も併記)**が付随しました。ウィキペディア+1

- 05:18:全電源喪失、総員退去が下令。ウィキペディア

- 05:24:前部14インチ主砲弾薬庫が爆発。船体は分断されるように急沈。これは制御不能の火災と進行性浸水が誘因となった弾薬庫誘爆と見られます。worldnavalships.com+1

重要ポイント

- 命中は2本(いずれも金剛)+1本(浦風)が通説。Kongo への命中は左舷側で、ボイラー室の冠水が速力・電力の持続性を奪いました。

- Sealion は米海軍潜水艦として唯一、敵の戦艦を撃沈した例として記録されています。

沈没地点・日時・損害

- 日時:1944年11月21日 05時24分(台湾海峡)。

- 推定座標:北緯26°09′ 東経121°23′(基隆の北西約55海里、水深約350フィート)とされます。

- 人的損害:艦長・第三戦隊司令官を含む1,200名以上が戦死。詳細な救助数は資料に差がありますが、護衛駆逐艦が生存者を収容しています。

何が“致命傷”になったのか(損傷拡大メカニズム)

- ボイラー室浸水で蒸気系統が寸断→発電・排水能力が低下。

- 舷側被雷により復元性が低下、傾斜増大で排水作業が困難化。

- 損傷区画からの進行性浸水と火災が連鎖し、やがて前部弾薬庫の高温・衝撃条件が成立→誘爆。USNI の分析は、沈没直前に**「横転の過程で前部主砲庫が爆ぜた」**と要約しています。

用語ミニ解説

弾薬庫誘爆:高熱・衝撃・火花等で砲弾や装薬が暴発する現象。戦艦の生死を分ける最大リスクで、防火・注水・区画閉鎖が標準対策。

歴史的意味—「最後」と「唯一」

- 太平洋戦争で潜水艦に沈められた唯一の日本戦艦が金剛。さらに米海軍の潜水艦が戦艦を撃沈した唯一の例でもあります(※「連合国唯一」とする記述も見られるが、米海軍公式まとめは“米海軍唯一”の表現を採用)。

- 艦隊の“脚”の象徴だった金剛の喪失は、空襲・潜水艦脅威下での高速主力艦の生残性に厳しい教訓を突き付けました。電探・対潜警戒・損傷管制の総合力が戦時後半の生死を分けたことを示しています。

その後—“現在”も見つかっていない理由

金剛の残骸(レック)は、いまなお未発見・未調査とされる唯一の日本戦艦級です。比較的浅い台湾北方海域に沈むと推定されますが、海況・航路・政治的事情などが探索を難しくしてきました。ウィキペディア

要点まとめ

- 戦艦 金剛 最後/沈没:1944年11月21日、台湾海峡で被雷後に前部弾薬庫が爆発し沈没。座標は26°09′N 121°23′E付近。

- 原因:左舷被雷→ボイラー室冠水→出力・排水低下→傾斜増大→弾薬庫誘爆の連鎖。

- 特記:米潜水艦として唯一の戦艦撃沈例。護衛の浦風は同雷撃で沈没。

- 現在:金剛のレックは未発見。

現在に残る“金剛”—資料・写真・記念物・関連スポット

1) 現存資料(公文書・写真・図面)の探し方

- 公文書:公的な一次史料は**JACAR(アジア歴史資料センター)**が入口。艦名や「第三戦隊」「近代化改装」「横須賀海軍工廠」など関連語で横断検索できます。無料で画像閲覧可。

- 公式写真アーカイブ:米海軍のNHHCやHyperWar Photo Archiveは、改装前後の姿や行動海域での姿を高精度で公開。キャプション付きで年代が追いやすいです。

- 民間アーカイブ:英国・バローのサンキー家写真コレクションには、ヴィッカース造船所での建造・進水直後の金剛が残ります。設計の“英国ルーツ”を写真で確認できて便利。

コツ:年代不詳の画像は、艦橋形状(パゴダ化の段階)/煙突数と高さ/測距儀の有無でおおよその期を切り分けると、参照先(JACAR・NHHC)の当該期資料に素早く当たれます。

2) 海底残骸(レック)と“未発見”の理由

- 結論:2025年現在、戦艦「金剛」の沈没地点は未特定・未発見が通説です。推定は基隆の北西約55海里、水深約350フィート。第二次世界大戦の日本戦艦で唯一、確証あるレックが未確認の艦と記されています。

- 背景:沈没海域は台湾海峡の繁忙海域で、浅深混在・海象・航路事情が探索を難しくしてきたと指摘があります。戦没経緯自体は**USSシーライオン(SS-315)**の戦闘報告・回想録や米海軍史資料で裏づけられています。

- 比較の目安(姉妹艦の現況):

- 比叡:2019年、RV Petrelが発見。

- 霧島:1992年、ロバート・バラードが発見(2019年に追加調査)。

- 榛名:呉軍港で大破着底、戦後引き揚げ処分。

この対比からも「金剛だけが未発見」という状況が際立っています。

3) 博物館・記念スポット(国内外)

A. 呉市海事歴史科学館(大和ミュージアム)—“金剛のボイラー”実物展示

- 常設展示に金剛搭載の“ヤーロー式ボイラー”(近代化産業遺産・国立科学博物館の「重要科学技術史資料」登録)が据えられ、機関技術の変遷を実物で学べます。

- 重要:2025年2/17〜2026年3月末は改修で本館休館中。期間中は**「大和ミュージアム・サテライト」(ビューポートくれ)**で代替展示が行われています。訪問前に公式情報を確認しましょう。

B. The Dock Museum(英国・バロー=ヴィッカースの街)—ビルダーズモデル

- 英国ヴィッカース社の本拠地に立つ地域博物館。造船史モデル群(Vickers Ship Models Collection)で知られ、金剛のビルダーズモデルが展示されていると複数の資料・コミュニティで紹介されています(展示替えの可能性あり)。

- 館の公式ページは造船モデル群の常設を案内。訪問前に問い合わせると確実です。

旅のTips:呉では**海自呉史料館(てつのくじら館)も向かいにあり、対潜・掃海の流れを学ぶと“潜水艦雷撃で沈没した唯一の日本戦艦=金剛”**という歴史的意味がさらに立体的に見えてきます(館の主題は別ですが、併訪に好適)。金剛沈没の史実自体は米海軍資料・USNIの記事が読みやすいです。

4) 研究・制作派の推し「資料セット」

- 写真:NHHC & HyperWar(改装前後/行動海域)。

- 公文書:JACAR(装備改装・配属・行動の一次史料)。

- 建造時の英国側リソース:バロー地域のDock MuseumとSankey Photo Archive(造船所・進水写真)。

- 総説・読み物:USNI(Naval History Magazine / Proceedings)—沈没の第一人者回想・戦史総覧。

5) まとめ

- 戦艦 金剛 現在:実物部材=ヤーロー式ボイラーが呉で公開(※本館は改修休館中、サテライトで代替展示)。

- 戦艦 金剛 レック:未発見。推定位置は基隆の北西約55海里/水深約350ft。

- 英国の足跡:バローのDock Museumでビルダーズモデルが知られる(訪問前に要確認)。

『艦これ』『アズレン』に見る“キャラとしての金剛”

A) 『艦隊これくしょん -艦これ-』の金剛—陽気で面倒見のいい“長女”

- キャラクター像:英語まじりの明るい口調で艦隊をぐいっと引っ張る、金剛型四姉妹の“長女”ポジション。決め台詞「Burning Love!」「撃ちます!Fire!」など、テンポの良い掛け声が有名。台詞はゲーム内の定型ボイス・改二ページで多数確認できます。アットウィキ

- 声優:東山奈央さん(姉妹の比叡・榛名・霧島も担当)。公式プロフィールや主要データベースでも明記。東山奈央 オフィシャルサイト

- 楽曲面の“お約束”:「進め!金剛型四姉妹」など関連曲にも“全砲門 Burning Love!!”のフレーズが登場し、キャラ性と史実用語(主砲・速力)をうまくブリッジ。

- 史実モチーフの活かし方:

- 英国生まれ=英語混じりの台詞回し

- 姉妹の“まとめ役”=艦隊の士気を上げる掛け声

- 「高速戦艦」=スピード感のあるボイステンポと“追い風”の演出

——こうした演出が、史実の英国建造→日本育ちという“ハイブリッドな出自”と噛み合っています。

B) 『アズールレーン』の金剛—“ロイヤルレディ”の気品と艦隊バッファー

- キャラクター像:**「ロイヤル(英国)出身で重桜(日本)所属」**という設定で、所作は完全に“ロイヤルレディ”。台詞・プロフィールにも“優雅さ”が色濃く反映されています。

- 声優:斎藤千和さん。公式配信の音楽企画や配信プラットフォームのクレジットでも確認できます。

- ゲーム内性能(代表例):

- 固有スキル**「栄光輝く一番艦」で金剛型(4隻)に火力・命中・回避**のバフを付与する“艦隊の底上げ役”。数値は版や解説により表記差があるものの、金剛型シナジーを強化する設計は共通です。

- コンシューマー版スピンオフ『クロスウェーブ』では、スキルが火力上昇+範囲攻撃/味方の火力・速力アップなど、リーダー的役割に寄った構成。

- バリエーション:音楽コラボ系の**「μ兵装」スキン**では“より優雅”を前面に。公式アナウンスでも“年長者役”のニュアンスが強調されています。

C) 史実×ゲームの“接点”と“違い”

- 接点

- 英国ルーツ×日本運用 → “ロイヤルレディ”風キャラ付け(アズレン)/英語混じりの陽気な一人称(艦これ)。

- 高速戦艦の旗手 → 艦隊を鼓舞・牽引するリーダー格の立ち回り(両タイトル)。

- 違い

- 艦これは“装備の積み替え・改装段階”で史実の変遷を追いやすい作り。

- アズレンは“編成シナジーとスキル設計”で金剛型のチームバフを表現。μ兵装などの拡張で“表現の幅”も広い。

D) ファンが楽しむポイント

- 名フレーズで盛り上がる:「提督のHeartを掴むのは、私デース!」「Burning…Love!」は周知のコール。配信・オフ会・模型展示のキャプションにもよく使われます。

- 姉妹艦との“箱推し”:四姉妹で組むと設定・スキルが噛み合い、世界観の厚みが増すのが両タイトル共通の楽しみ。

- ボイス沼:艦これ=東山奈央さん、アズレン=斎藤千和さん。演じ分けの妙を“史実の金剛”と照らして味わうのが通。

おすすめプラモデル&ディテールアップ

まずは結論。はじめての人は1/700、作りごたえ派は1/350。年代は**「最終時(1944)」**が資料もパーツも豊富で作りやすいです。

目的別の推し

- 初心者/時短派

- フジミ NEXT(1/700):多色成形&接着剤少なめでサクッと完成。スミ入れ+艦橋の影色だけでも映えます。

- コスパ重視のスタンダード

- アオシマ 1/700 特シリーズ(1944):最終時のシルエットを素直に再現。あとからエッチング足しやすい。

- ハセガワ 1/700 金剛:古参の良作。価格が手頃で、練習機に最適。

- 作りごたえ重視(大型)

- フジミ 1/350 金剛:1/350らしい密度感。後述のPontos等で“沼”に入れます。

- アオシマ 1/350 金剛 1944 アップデート:ディテールが現代基準でシャープ。1944最終時が一番資料が揃うのも利点。

改装年代で選ぶコツ

- 1942–43(中期):ガ島期の雰囲気。対空兵装は“増えかけ”。

- 1944(最終時):電探・対空火器が充実、台湾海峡での「最後」直前の姿を再現しやすい。上の**アオシマ/フジミ表記に“1944”**が入っていれば安心です。

“効く”追加パーツ(ディテールアップ)

- フルセット(1/350):Pontos Model 金剛1944(フジミ用)

真鍮・レジン・木甲板まで揃う“全部盛り”。真鍮309点+PE 7枚+木甲板と重装備で、艦橋やカタパルトが別物に。 - 木甲板(1/350):Artwox 金剛

甲板の木目と段差が一気にリアルに。価格も手が届きやすい。 - 真鍮砲身(1/350):Master Model「36cm/45(14インチ)41年式」

砲口の開口・テーパーが決まると写真映えが段違い。**“IJN用(SM350-009)”**を選ぶのがポイント(英国Mk.VII用と別型番)。 - 1/700の密度底上げ:Flyhawk PE(フジミ用 1944)

手すり・ラッタル・探照灯座台など“線の情報”が増え、スケール感が跳ね上がります。

失敗しない買い方メモ

- 砲身は**“IJN 36cm/45”表記**を選ぶ(“British 14in Mk.VII”は別物)。

- 木甲板は対応メーカー・スケールを要確認(例:Artwox 1/350 金剛)。

- フルセット(Pontos)は説明書が分厚いので、まずは艦橋→カタパルト→手すりの順で“山配分”すると挫けにくい。

かんたん制作ステップ(雰囲気重視)

- 船体塗装→甲板接着→上構分割で作業を三分割。

- **影色(ダークグレー)で艦橋窓枠・手すりの“抜き”**を先に作る。

- スミ入れ→ドライブラシで面を起こし、最後に艦載機・カタパルトで見せ場を作る。

- 迷ったら1944最終時のキット+木甲板+真鍮砲身の3点盛りが鉄板。資料も多く作例が見つかります

よくある質問(FAQ)

Q1:戦艦「金剛」の主砲口径と配置は? 射程はどのくらい?

A:36cm(14インチ)45口径砲を連装4基=計8門。前後に背負い式で2基ずつ配置されています。改装で最大仰角が引き上げられ、太平洋戦争期の実戦仕様で最大約35km前後の長射程射撃が可能でした(弾種や気象・海象で変動)。

Q2:「最後(沈没)」はいつ・どこで・なぜ?

A:1944年11月21日未明、台湾海峡で米潜水艦**USSシーライオン(SS-315)**の雷撃を受け、左舷ボイラー室の浸水→出力・排水低下→火災進行→前部弾薬庫の誘爆で沈没しました。日本戦艦で潜水艦に沈められた唯一の例として知られます。

Q3:太平洋戦争(第二次世界大戦)での代表的な“活躍”は?

A:機動部隊の外周護衛や夜間艦砲射撃で真価を発揮。とくに1942年10月14日のガダルカナル・ヘンダーソン飛行場砲撃は、金剛型の「長射程×高速」が最も鮮烈に表れた事例です。

Q4:戦艦「金剛」の“現在”の見どころは?

A:実艦レック(海底残骸)は未発見ですが、国内外の博物館で写真・模型・部材を見られます。たとえば呉の博物館では金剛搭載のヤーロー式ボイラーが展示され、英国バロー(造船所の街)には建造当時を伝えるビルダーズモデルが所蔵・展示されています(展示替えあり)。

Q5:『艦これ』『アズレン』の金剛と史実の違いは?

A:どちらも**“英国生まれ×日本育ち”**をキャラ性で表現。

- 艦これ:英語混じりの明るい長女像。改装段階や装備更新で史実の変遷を追いやすい設計。

- アズレン:ロイヤルレディな立ち位置で、金剛型へのバフなど“艦隊シナジー”を強調。

ゲーム的な演出(スキル・台詞)は史実をベースに脚色されている点に留意しましょう。

Q6:初心者におすすめのプラモデルは? 失敗しにくい組み方は?

A:**1/700 フジミNEXT「金剛」かアオシマ(1944最終時)**が鉄板。

- まずは船体→甲板→上構の3ブロックで塗装・組立を分離。

- 追加するなら木甲板シール+真鍮砲身の“2点盛り”が費用対効果◎。

- 1944最終時は電探・対空兵装が豊富で情報量が多く、作例・資料も見つけやすいです。

まとめ—高速戦艦の象徴、その魅力は不滅

金剛が残した“技術と戦術”のレガシー

- 高速×長射程=位置取りの自由

「まず脚(スピード)で主導権を握る」発想を、主力艦のレベルで実装した草分け。のちの機動部隊随伴や夜間砲撃で威力を発揮しました。 - 英国生まれ×日本流アップデート

ビルダーは英国、運用思想と二度の近代化は日本。異文化融合のベンチマークとして、造艦・整備・射撃管制の“積み上げ”が見える艦です。 - 防空・対潜時代の洗礼

航空・潜水艦脅威の激化の中で、装甲・電探・損傷管制の総合力が成否を分けたことを全身で物語る存在でもあります。

太平洋戦争での“活躍”と“最後”が語るもの

- ガダルカナルの艦砲射撃は「高速戦艦」の真価を見せた代表例。

- 台湾海峡での沈没は、戦局と技術潮流の転換点を象徴。高速主力艦であっても、制空・対潜・電子装備が噛み合わなければ生残は難しい——その現実を刻みました。

“現在”も話題になり続ける理由

- 研究対象としての面白さ:英国設計→国産化→大改装の“比較軸”が多く、資料読みがい抜群。

- ホビーとゲームでの再解釈:模型は1944最終時が作りやすく、『艦これ』『アズレン』は史実モチーフの入り口として秀逸。史実→創作→模型で往復できるのが金剛の魅力です。

- 未発見のレックという“余白”も、今なお想像力を掻き立てます。