燃え上がる飛行甲板、折り重なる爆風、そして艦橋に残った艦長の影——。太平洋戦争序盤を疾駆した空母「蒼龍」は、ミッドウェー海戦のわずか数分で運命を変えました。世界最速クラスの機動力と洗練された艦橋配置、そして“最後”に至るまでのドラマ。いま、最新調査で明らかになった海底の痕跡(※同海戦で可視化が進んだのは赤城・加賀・ヨークタウンで、蒼龍の残骸は依然未発見)も踏まえ、蒼龍のすべてを一気読みで解説します。

こんにちは、ミリタリーブログ編集部の[あなたの名前]です。軍事史や日本の自衛隊の装備に目がない私たちですが、今日は太平洋戦争の象徴的な空母「蒼龍」にスポットを当てます。ミッドウェー海戦の悲劇から、現代の海底探査まで、史実を基に詳しくお届け。プラモデル好きの方も、ゲームファンも、きっと新しい発見があるはずですよ。それでは、さっそく本題へ!

1. 空母蒼龍とは:基本プロフィールと艦名の由来

空母「蒼龍」は、大日本帝国海軍の誇る正規空母です。太平洋戦争の序盤を駆け抜けたこの艦は、単なる戦闘艦ではなく、海軍の航空戦力の進化を象徴する存在でした。まずは基本プロフィールから振り返ってみましょう。

- 就役年: 1937年(昭和12年)12月29日

- 建造所: 呉海軍工廠

- 姉妹艦(近似艦): 「飛龍」(1939年7月5日就役、横須賀海軍工廠建造)

蒼龍は、1931–32年の海軍補充計画(通称マル2計画)で“最初から空母として”設計された、日本海軍初の本格的空母でした。この計画は、ワシントン海軍軍縮条約の制約下で、排水量を抑えつつ航空母艦の性能を最大化する狙いがありました。当時の海軍は、戦艦中心の思考から航空戦力へのシフトを迫られていて、蒼龍はその先駆け。先行の「龍驤」や改造空母「赤城」「加賀」と違い、最初から空母専用設計だった点が画期的です。

艦名の由来は、中国の古典『史記』に登場する青い龍「蒼龍」から。帝国海軍では、御召艦として使われた初代「蒼龍」に続く2代目で、力強く優美なイメージがぴったり。飛龍も同じく龍の名ですが、蒼龍の建造後に条約脱退で少しスケールアップした準同型艦として生まれました。二隻は第二航空戦隊を編成し、常にコンビで活躍したんですよ。想像してみてください、青い海を疾走する二匹の龍のような姉妹艦を!

この設計思想は、後の日本海軍の空母運用に大きな影響を与えました。次では、そんな蒼龍のユニークなレイアウトに迫ります。

他の空母や戦艦を知りたい方はこちらの記事もご覧ください

2. 設計と「原案」:艦橋・船体レイアウトの狙い

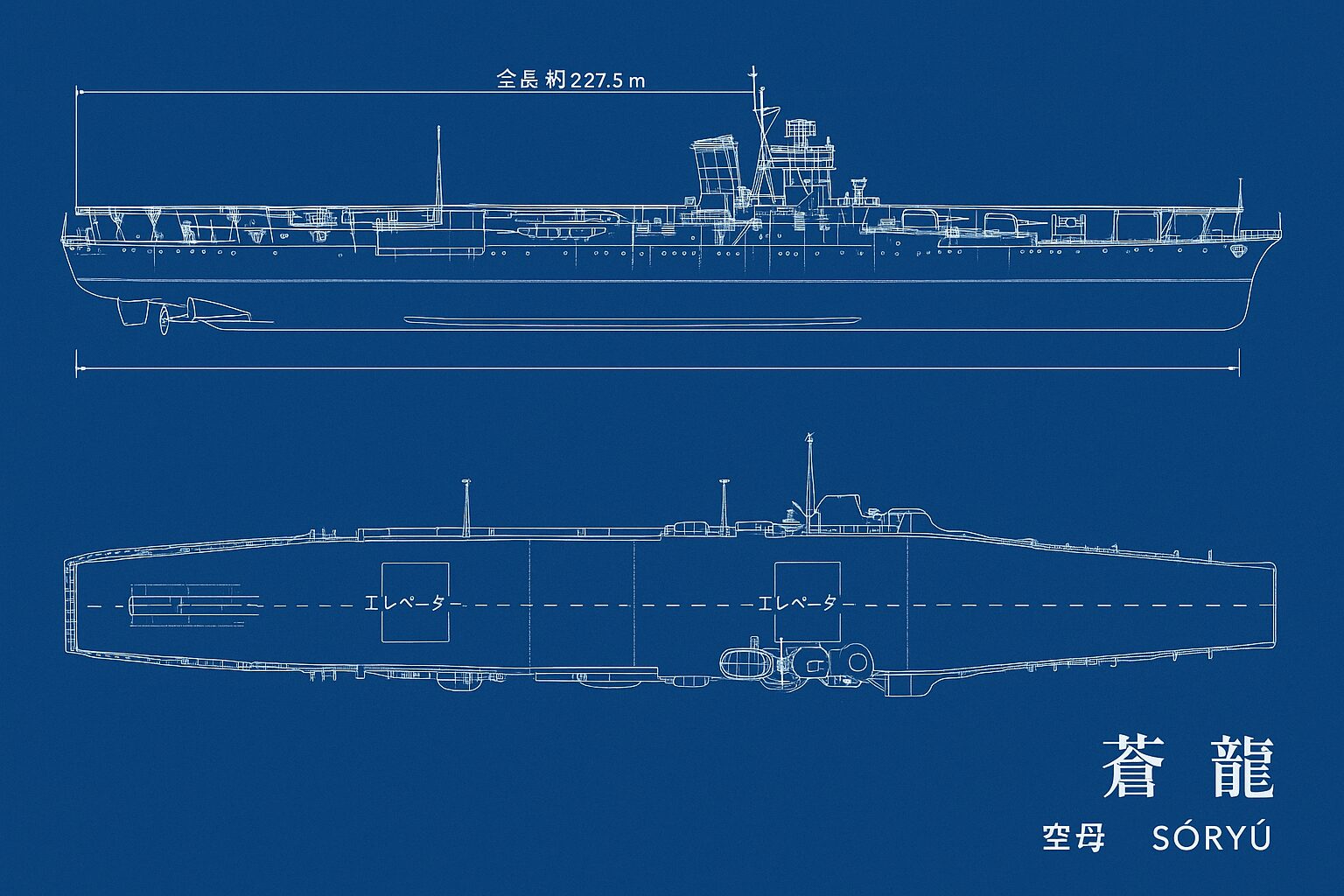

蒼龍の設計は、当時の技術限界を乗り越えた傑作。原案では、飛行甲板の効率化と高速性を最優先に考えられました。特に目を引くのが、スターボード(右舷)側に張り出した艦橋構造です。

この艦橋は、飛行甲板の幅を最大限確保するための工夫。右舷に外側へ張り出すことで、左舷側の甲板スペースを広げ、発艦・着艦の流れをスムーズにしていました。まるで空母の「右利き」みたいな設計ですね。煙突も下向きに排出するタイプで、排気を甲板に溜めないよう配慮。ボイラーの熱気を効率的に逃がすこの仕組みは、34ノット超の高速を支えました。

船体は10:1の長細いスリム型。細長い船体が水の抵抗を減らし、世界最速クラスの機動性を生み出しました。機関はロ号艦本式ボイラー8基とタービン4基で、出力152,000馬力。公試では34.9ノットを出した記録が残っています。

一方、近似艦「飛龍」との比較も面白いんです。飛龍の艦橋は港側=左舷に配置されていて、蒼龍の右舷配置と正反対。なぜこんな違いが生まれたか? 蒼龍の原案が右舷寄りだったのに対し、飛龍は建造時に赤城型の影響を受け、左舷へシフト。結果、二隻のシルエットは鏡写しのように異なり、識別しやすくなりました。飛龍の左舷艦橋は、煙突との干渉を避けるための調整ですが、蒼龍の右舷張り出しはより大胆。どちらも飛行甲板の有効活用を狙った結果ですが、蒼龍の方がコンパクトで洗練されている印象です。

このレイアウトは、戦闘での生存性にも寄与。煙突の排気処理が上手く、甲板上の熱気上昇を防ぎました。ただ、ダメージコントロールの弱さは後年の悲劇を招くことに…。次は、そんな性能を数字でまとめます。

3. 性能・スペック早見表(SEO用キーワードを自然に内包)

蒼龍のスペックを知れば、その優位性が一目瞭然。高速空母として設計されただけあって、機動性と航空運用能力が抜群です。以下に主要スペックを早見表でまとめました。数値は主要資料(戦史叢書など)に基づき、レンジで整理。空母蒼龍のスペック、ミッドウェー海戦での活躍を考える上で、ぜひ参考に!

| 項目 | スペック詳細 | 備考 |

|---|---|---|

| 全長 | 227.5m(水線長222m) | 長細い船体で高速化を実現 |

| 速力 | 34.5ノット(公試最大34.9ノット) | 日本海軍空母最速クラス |

| 航続距離 | 7,750海里(18ノット時) | 長距離作戦に適応 |

| 搭載機 | 約70機(常用57機+補用13機) | 零戦・九九艦爆・九七艦攻中心 |

| 主兵装 | 12.7cm連装高角砲×6基、25mm機銃28挺 | 対空防御を強化(1941年改装後) |

| 排水量 | 基準15,900トン、満載19,500トン | 条約制限下のコンパクト設計 |

| 乗員 | 約1,100名 | 機関部員の訓練が鍵 |

この表を見ると、蒼龍の「速力34.5ノット」が際立ちますね。搭載機約70機も、中型空母として十分。主兵装の12.7cm連装砲は対空火力の要で、25mm機銃群が後年の防空を支えました。SEO的に「空母蒼龍 スペック」で検索される方も多いはずですが、こうした数字が史実のドラマを支えています。次は、就役後の輝かしい活躍期へ!

4. 就役後の「活躍」:日中戦争〜太平洋戦争序盤

1937年の就役後、蒼龍はすぐに実戦投入。日中戦争から太平洋戦争序盤まで、第二航空戦隊の主力として大活躍しました。まるで空の騎士のような戦歴ですよ。

まず、真珠湾攻撃(1941年12月7日)。第一航空艦隊の一翼を担い、第二波攻撃隊として参加しました。内訳は九九式艦上爆撃機18機と零式艦上戦闘機9機。戦艦アリゾナなどの撃沈に貢献し、米太平洋艦隊を壊滅状態に追い込みました。蒼龍の搭乗員たちは、燃料ギリギリで帰投。伝説の「江草捜索」もこの作戦中です。

続いて、ウェーク島攻略(1941年12月)。真珠湾帰投途中で分離し、南洋部隊の支援に。零戦と九九艦爆で島の飛行場を破壊、上陸作戦を成功させました。米軍のF4Fワイルドキャットとの空中戦も激しく、九七式艦攻3機を失うも、島を陥落させた功績は大きいです。

ダーウィン空襲(1942年2月19日)や蘭印(オランダ領東インド)攻略では、零戦9機・艦爆18機・艦攻18機を投入。豪州の港湾施設を壊滅させ、南方資源確保に寄与しました。

そして、インド洋作戦(1942年3–4月)がハイライト。セイロン沖海戦で、重巡コーンウォールとドーセットシャーを撃沈。蒼龍の艦爆隊は命中率78%を記録し、英東洋艦隊を蹴散らしました。駆逐艦テネドスや仮装巡洋艦ヘクターも沈め、戦果は圧巻。こうした活躍で、蒼龍は「不沈の龍」と呼ばれました。

しかし、栄光の裏で、米軍の暗号解読が進んでいたんです…。次は、運命のミッドウェー海戦です。

5. ミッドウェー海戦での「最後」:被弾から沈没まで

1942年6月4日、ミッドウェー海戦。蒼龍の“最後”は、わずか数分の悲劇でした。第一航空艦隊として出撃した蒼龍は、午前7時25分頃、ヨークタウン所属のVB-3(急降下爆撃機部隊)のSBDドーントレス十数機に襲われます。

1,000ポンド爆弾3発が命中! エレベーター付近と格納庫に直撃し、魚雷18本と航空弾薬が誘爆。大火災が発生し、機関が停止。主蒸気管破壊でボイラー全滅、火災は格納庫全体に広がりました。消火ポンプも機能せず、午前7時45分に総員退艦命令が出ます。

退艦時の混乱は凄まじく、炎と爆風で乗員の多くが海に投げ出されました。米軍機の銃撃も加わり、生存者は限定的。第17駆逐隊の磯風・浜風が救助に駆けつけ、午後3時から生存者収容を開始。戦死者は718名(艦長以下)と、定員の半数以上を失いました。

自沈措置として、駆逐艦による雷撃処分がなされ、午後4時13分に沈没。位置は北緯30度43分、西経178度38分付近です。艦長・柳本柳作少将(当時)は、脱出を拒否。艦橋で自決したとされ、諸説ありますが、最期まで指揮を続けた英雄です。楠本幾登飛行長らも奮闘しましたが、二次爆発で救出不能に。

この海戦で、日本海軍は4隻の空母を失い、転機を迎えました。蒼龍の損失は、設計の弱点(格納庫の密閉式)が露呈した形です。心が痛むエピソードですが、乗員の勇姿は今も語り継がれます。

6. 「現在」と発見状況:海底調査の最前線

ミッドウェー海戦から80年以上経った今、蒼龍の残骸は海底に眠っています。2025年現在の調査状況を、最新情報でお届けします。

2019年以降、R/V Petrel(ポール・アレン氏の探査船)による加賀・赤城の発見が話題に。2023年にはOET(オーシャン・エクスプロレーション・トラスト)が詳細可視化を進め、飛行甲板や艦橋の残骸を高解像度で撮影しました。今年2025年、NOAA(米国海洋大気庁)はヨークタウンの内部調査を実施。爆弾の痕跡や内部構造が明らかになり、戦史研究に革新をもたらしています。

しかし、蒼龍・飛龍の主残骸は未発見。水深5,000m超の広大な海域で、座標の不確実性と海流の影響が難易度を上げています。2025年現在、飛龍も同様で、探索は継続中。 もし発見されたら、艦橋の張り出し構造がどう残っているか、ワクワクしますね。私たちミリタリーファンにとっては、未来のハイライトです。

7. 図解で見る蒼龍:艦橋・煙突・飛行甲板の“見どころ”

蒼龍の外観は、模型やゲームで再現したくなる魅力満載。図解風にポイントを解説します。(※本文では想像図を想定。実際のブログでは写真挿入推奨)

- 艦橋の張り出し: 右舷前部に外側へ突き出た構造。飛行甲板の幅を26m確保し、発艦効率UP。見どころはコンパクトな5層設計で、1939年の無線マスト増設がシルエットをシャープに。(注: 飛龍は左舷で対照的)

- 煙突の形状: 右舷中部に2本の下方排出式。排気を甲板下へ逃がす工夫で、熱気上昇を防ぐ。見どころは箱型通風筒のユニークさ。模型では上下2パーツで精密再現可能。

- 飛行甲板: 全長216.9mのフラットデッキ。支柱は細身でスリム、滑走静止索3本が標準。見どころは後部エレベーター脇のクレーン。ミッドウェー時の火災痕を想像すると、ドラマチック!

これらのポイントを押さえれば、プラモやゲームで本格再現。参考に、Wikipediaの模式図をチェックしてみてください。

8. ポップカルチャーの蒼龍:「艦これ」「アズレン」での描写

ミリタリー史がポップに蘇る! 「艦隊これくしょん(艦これ)」と「アズールレーン(アズレン)」での蒼龍は、史実を基にした魅力的なキャラです。初心者さん向けに、史実との違いも解説。

- 艦これの蒼龍: クールで姉御肌の空母娘。装備モチーフは零戦や九九艦爆で、セリフに真珠湾やインド洋作戦の史実言及多め。ミッドウェーイベントで沈没エピソードが感動的。史実違い: ゲームでは「不沈」設定で復活可能ですが、現実は一撃沈没。

- アズレンの蒼龍: うさぎモチーフの凛々しいキャラ(CV: 石上静香)。飛龍との姉妹コンビが可愛く、スキルは急降下爆撃を再現。史実言及はインド洋の撃沈戦果中心。史実違い: アズレンはボイスが短めで、艦これより史実要素薄め。うさぎ耳は創作で、史実の「龍」イメージをポップにアレンジ。

両作とも、蒼龍の高速性を「敏捷」ステータスで表現。初心者が混同しやすいのは、ゲームの「永遠の命」vs史実の儚さ。史実を学べば、ゲームが深まるんですよ!

9. おすすめプラモデル:キット選びと仕上げのコツ

プラモ好きにはたまらない蒼龍。1/700スケールの定番から、仕上げTipsまで。1938/1941/1942仕様の違いも押さえましょう。

- キット選び:

- フジミ 1/700 特16 蒼龍(昭和13年/16年): 精密彫刻で錨鎖甲板や煙突が秀逸。煙突2パーツ構造で組みやすい。価格2,000円前後、コスパ最高。

- アオシマ ウォーターライン No.222 蒼龍 1941: リニューアル版でディテール向上。12.7cm高角砲が細かく、初心者向け。3,000円台。

- ピットロード(レジン): 高精度レジンキットで艦橋張り出しがリアル。ベテラン推奨、4,000円以上。

仕様違い: 1938年は舷外電路簡素、1941年は高角砲増設・零戦構成、1942年は防空強化。作例ポイントは、甲板のウェザリングで火災痕を再現。

迷ったらコレ: フジミの特16。入手性・精密度・コスパの三拍子揃い! 仕上げコツ: タミヤのダークグレイで筆塗り、エッチングパーツで支柱強化。完成したら、飛龍と並べて第二航空戦隊を!

10. よくある質問(FAQ)

読者さんからの疑問にズバッと答えます!

- Q. 蒼龍の沈没位置や正確な座標は? A. 北緯30度43分、西経178度38分付近。米軍記録と日本側の報告で微差あり、水深約5,500m。

- Q. 何発の爆弾が致命打だった? A. 3発の1,000ポンド爆弾。格納庫誘爆が最大の原因で、火災拡大を招きました。

- Q. 艦橋の左右はなぜ違う? A. 蒼龍は右舷(飛行甲板効率化)、飛龍は左舷(赤城型影響)。建造順の設計進化です。

- Q. 初めての蒼龍プラモはどれを買えばいい? A. アオシマの1941年仕様。簡単組み立てで史実再現しやすく、拡張性が高いですよ。

いかがでしたか? 蒼龍の物語は、栄光と悲劇のコントラストが魅力。ミリタリーブログでは、今後も自衛隊の最新装備や歴史深掘りをお届けします。コメントであなたの感想を! それでは、また次回。

コメント