イントロダクション:太平洋の孤島で日本軍に何が起きたのか

「ガ島」——この二文字を聞いて、何を思い浮かべるだろうか。

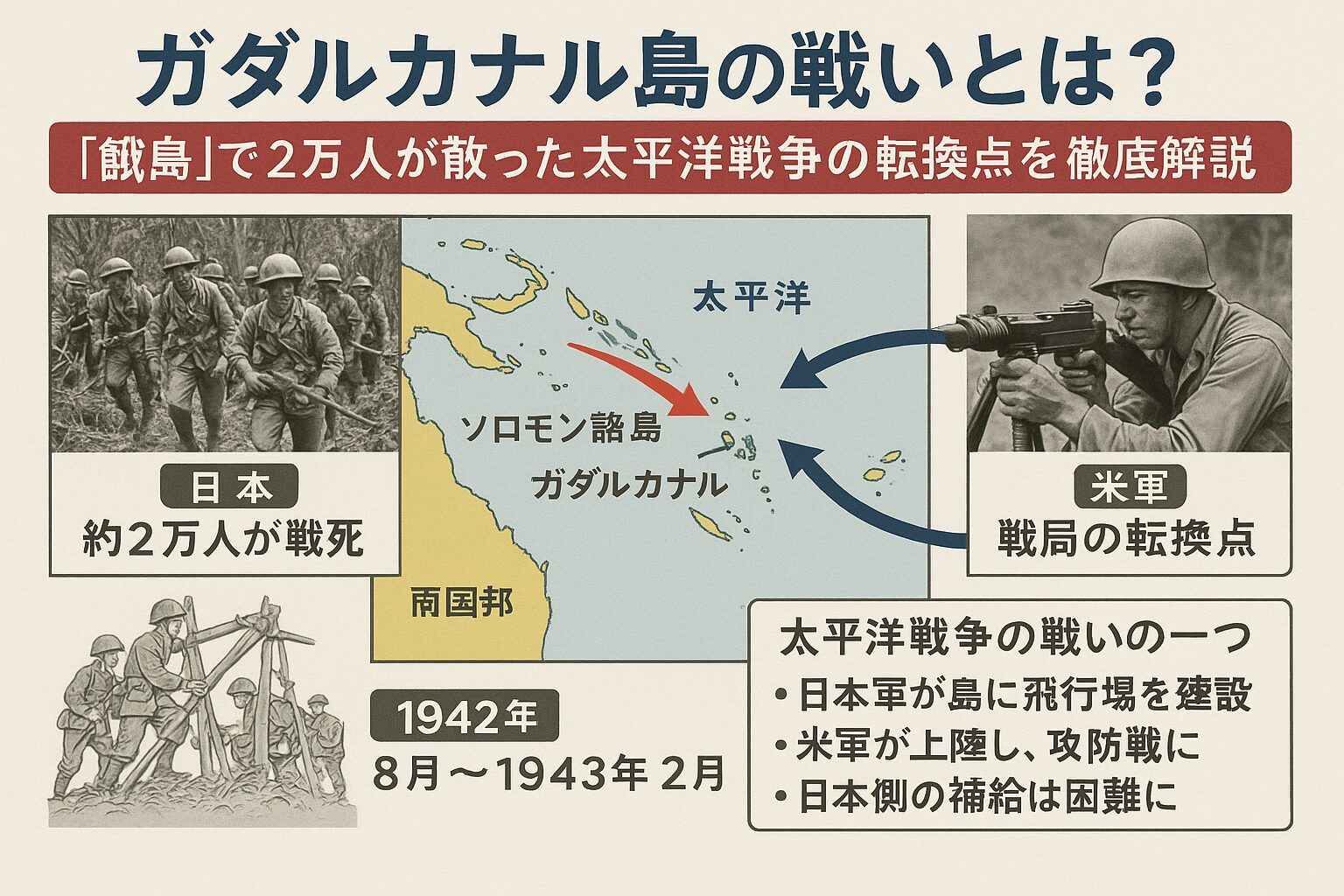

太平洋戦争を語る上で避けては通れない激戦地、ガダルカナル島。ここで日本軍が経験したのは、単なる「敗北」ではなかった。約2万人の将兵が命を落としたが、そのうち戦闘で亡くなったのはわずか5,000~6,000人。残りの約15,000人は、銃弾ではなく飢えと病魔に倒れたのだ。

「ガ島=餓島」と呼ばれるようになったこの戦場は、太平洋戦争における日本軍の攻勢から守勢への転換点となり、その後の敗戦へと続く長い道のりの始まりだった。

この記事では、ガダルカナル島の戦いがなぜ起こり、どのように展開し、なぜ日本軍は敗北したのかを、初心者にもわかりやすく、そして詳細に解説していく。アニメや映画、YouTubeでこの戦いに興味を持った方も、より深く太平洋戦争を理解したいミリタリーファンの方も、ぜひ最後までお付き合いいただきたい。

ガダルカナル島の戦いとは?基本情報を押さえよう

戦いの概要:いつ、どこで、誰が戦ったのか

ガダルカナル島の戦いは、1942年8月から1943年2月にかけて、南太平洋のソロモン諸島にあるガダルカナル島で展開された日本軍と連合軍(主にアメリカ軍)の戦闘である。

基本データ

- 期間:1942年8月7日~1943年2月9日(約6ヶ月)

- 場所:ガダルカナル島(ソロモン諸島)

- 参戦国:日本 vs アメリカ・オーストラリア他連合国

- 日本側死者・行方不明者:約20,000人

- うち戦闘死:約5,000~6,000人

- うち餓死・病死:約15,000人

- 日本側航空機搭乗員戦死:2,362人

ガダルカナル島ってどんな場所?

ガダルカナル島は、日本から約5,500キロ離れた南太平洋のソロモン諸島に位置する、千葉県ほどの大きさの島だ。熱帯雨林に覆われたジャングルの島で、高温多湿、マラリアなどの熱帯病が蔓延する過酷な環境だった。

当時、この島はイギリス領ソロモン諸島の一部で、戦略的にはアメリカとオーストラリアを結ぶ線上に位置していた。日本軍にとっては、オーストラリアへの攻勢を支える前線基地として、また両国の連携を阻む要衝として重要な拠点だったのだ。

なぜガダルカナル島が戦場になったのか

1942年前半、日本軍は破竹の勢いで太平洋地域を席巻していた。東南アジアから南太平洋にかけて広大な地域を占領し、オーストラリアへの圧力を強めていた。

その一環として、日本海軍は1942年7月、ガダルカナル島に飛行場の建設を開始した。この飛行場が完成すれば、オーストラリアとアメリカの補給路を遮断し、さらなる南方作戦の拠点とすることができる——そう考えていた。

しかし、この飛行場建設が、予想外の大激戦の引き金となるのである。

戦いの始まり:日本軍の飛行場を奪ったアメリカ軍

完成直前の飛行場が奪われた衝撃

1942年8月7日、日本軍が建設していた飛行場がほぼ完成しようとしていたその時、アメリカ海兵隊の大部隊が突如上陸してきた。その数、1万人以上。

当時ガダルカナル島にいた日本軍は、海軍の設営隊約2,800人が主力で、戦闘部隊はわずかだった。圧倒的な兵力差の前に、日本軍はあっという間に飛行場を占領され、島の西側へと撤退を余儀なくされた。

これは日本軍にとって衝撃的な出来事だった。ミッドウェー海戦での敗北から間もない時期に、また重要な拠点を失ったのだ。大本営はすぐさま奪還作戦を決定する。

致命的な情報戦の失敗

ここで日本軍は、この後の戦いの運命を決定づける致命的な判断ミスを犯す。

東京の大本営は、島に上陸したアメリカ軍の兵力をわずか2,000人規模と推定したのだ。実際には1万人以上が上陸していたにもかかわらず、である。

この誤認には複数の要因があった:

- アメリカの反攻時期の読み違え:大本営は、アメリカ側の本格的な反攻は早くても1943年以降と考えていた

- 偵察の不足:十分な偵察を行わず、限られた情報で判断した

- 敵への過小評価:日本軍の精神主義により、敵の実力を軽視する傾向があった

この誤認が、後に多くの将兵の命を奪う惨劇の始まりだった。

第一次攻撃:一木支隊の壮絶な全滅

わずか900人での突撃命令

飛行場奪還のため、最初に派遣されたのは一木清直大佐率いる「一木支隊」、兵力わずか約900人だった。

これは大本営が敵兵力を2,000人と見積もっていたためだが、実際には1万人以上のアメリカ軍が待ち構えていた。つまり、10倍以上の敵に対して突撃することになったのだ。

一木支隊は、当時の日本陸軍が最も得意とした夜間白兵突撃を敢行する。小銃の先に銃剣を装着し、闇に紛れて敵陣に突入、白兵戦で敵を圧倒する——それが日本軍の伝統的な戦法だった。

「血染めの丘」と化した戦場

1942年8月21日深夜、一木支隊は米軍陣地への突撃を開始した。

しかし、アメリカ軍は日本軍の夜間突撃戦術を研究済みだった。飛行場周辺に集音マイクを設置し、日本軍の動きを事前に察知していたのだ。

闇の中を突進してくる日本兵に対し、アメリカ軍は2方面から機関銃を集中させる十字砲火で応戦した。曳光弾が夜空を切り裂き、機関銃の銃声が鳴り響く中、次々と日本兵が倒れていった。

夜が明けると、海岸線は日本兵の遺体で埋め尽くされていた。一木支隊の戦死者は777人に達し、部隊はほぼ全滅。一木支隊長も自決した。

この地は後に「血染めの丘」と呼ばれるようになる。

増援部隊の投入:川口支隊と総攻撃の失敗

さらなる兵力投入の決定

一木支隊の壊滅を受けても、大本営は飛行場奪還の方針を変えなかった。次に投入されたのは、川口清健少将率いる川口支隊、約6,000人の兵力だった。

しかし、この時点でもまだアメリカ軍の兵力を正確に把握できておらず、精神力で勝利できると考えていた節がある。

精神力重視の軍事思想

当時の日本陸軍には、「精神力が物質的威力を凌駕する」という思想が根強く存在していた。陸軍の教科書とも言える「歩兵操典」には、攻撃的精神によって少数の兵力でも多数の敵を破れると記されていた。

この思想は、日露戦争での勝利体験などから生まれたものだが、太平洋戦争の時代には、アメリカ軍の圧倒的な物量と火力の前に通用しなくなっていた。

9月の総攻撃と再度の失敗

1942年9月12日から14日にかけて、川口支隊は総攻撃を敢行した。しかし結果は、一木支隊と同様の惨敗だった。

アメリカ軍の機関銃と砲撃の前に、日本軍の突撃は次々と阻まれ、多くの将兵が命を落とした。激戦地は「血染めの丘」と呼ばれ続けた。

それでも大本営は作戦の続行を決定する。

「餓島(ガトウ)」の始まり:補給の崩壊

なぜ「餓島」と呼ばれたのか

ガダルカナル島が「餓島(ガトウ)」と呼ばれるようになったのは、補給が完全に崩壊したためだ。

10月から11月にかけて、大本営はさらに多くの部隊を島に送り込み、最終的に上陸した将兵は3万人を超えた。しかし、これらの部隊に十分な食糧や弾薬を届けることはできなかった。

制海権・制空権の喪失

アメリカ軍は、奪取した飛行場(後にヘンダーソン飛行場と命名)から航空機を飛ばし、周辺の制空権を確保した。さらに海上でも、日本の輸送船団を次々と撃沈していった。

日本軍の補給路は完全に遮断されつつあった。

「ねずみ輸送」の悲劇

大型輸送船が使えなくなった日本軍は、輸送に適さない駆逐艦や小型舟艇を使った補給を試みた。夜間に少しずつ物資を運ぶこの作戦は「ねずみ輸送」と呼ばれた。

しかし駆逐艦では大型兵器は運べず、食糧も全く足りなかった。昼間はアメリカ軍機に狙い撃ちされ、多くの駆逐艦が沈没した。

島に上陸した将兵たちは、日に日にやせ衰えていった。

飢餓と病魔

ある少尉の証言によれば、最後に配られた食糧は「乾パン2粒とコンペイ糖1粒」だけだったという。

将兵たちは飢えに苦しみ、ジャングルの草木や虫を食べて飢えをしのいだ。しかし栄養失調に陥り、そこにマラリアや赤痢などの熱帯病が襲いかかった。

「生きているものと、それから腐ったものと、白骨になったものが、枕を並べて寝たまま動かない」——これが当時の戦場の実態だった。

戦闘で死ぬのではなく、飢えと病で死んでいく。「餓島」の地獄が現実となったのだ。

日本軍の敗因を徹底分析

敗因1:情勢判断の甘さ

ガダルカナル島の戦いにおける日本軍の最大の敗因は、情勢判断の根本的な誤りだった。

- アメリカ軍の兵力を10分の1に誤認

- アメリカの反攻時期を1年以上読み違え

- 敵の戦力と戦略を正確に把握する情報収集体制の欠如

現代のビジネスで言えば、市場調査を怠って競合を過小評価し、大失敗するようなものだ。戦争においてこの代償は、数万の命という形で支払われた。

敗因2:精神力の過大視と物量の軽視

日本軍は精神力を極端に重視し、物質的な戦力(兵器、弾薬、食糧)を軽視していた。

「大和魂があれば勝てる」という精神論は、日露戦争の成功体験から生まれたものだったが、第二次世界大戦の時代には完全に時代遅れになっていた。

アメリカ軍は:

- 圧倒的な工業生産力

- 豊富な物資と補給体制

- 科学的・合理的な戦術

これらを備えており、精神論だけでは到底太刀打ちできなかった。

敗因3:補給軽視の戦略

日本軍は広大な太平洋に兵力を展開したものの、補給体制は極めて貧弱だった。

「兵站(へいたん)」——つまり補給や輸送といった後方支援は、軍事作戦の生命線だ。しかし日本軍は前線での戦闘を重視する一方、地味な補給業務を軽視する傾向があった。

結果として:

- 前線に十分な食糧が届かない

- 弾薬が不足して戦えない

- 医薬品がなく病死者が続出

という事態を招いた。これは単にガダルカナル島だけの問題ではなく、太平洋戦争全体を通じた日本軍の構造的欠陥だった。

敗因4:陸海軍の対立と組織的責任回避

10月の総攻撃が失敗に終わった後、撤退すべきという意見が出始めた。しかし陸軍と海軍の対立が激しく、誰も責任を取って撤退を決断できなかった。

- 海軍:最初に飛行場を建設したのは我々だ

- 陸軍:地上戦で苦戦しているのは我々だ

両者とも「撤退=失敗の責任を負う」ことを恐れ、決定を先送りにした。その間にも、島では毎日のように将兵が飢えと病で死んでいった。

大本営が正式に撤退を決定したのは1942年12月末、実際の撤退が行われたのは1943年2月に入ってからだった。もし2ヶ月早く決断していれば、何千人もの命を救えただろう。

これは現代の組織論でもよく指摘される「責任の所在不明確による意思決定の遅延」の典型例だ。

敗因5:柔軟性の欠如

日本軍は一度決めた作戦を変更することを「弱さ」と見なす文化があった。状況が変わっても作戦を続行し、被害を拡大させる——この硬直性もガダルカナルでの敗北の一因だった。

一方、アメリカ軍は状況に応じて柔軟に戦術を変更し、日本軍の夜間突撃に対する有効な対策を次々と編み出していった。

壮絶な撤退作戦:「ケ号作戦」

ようやく決まった撤退

1942年12月31日、大本営はついにガダルカナル島からの撤退を正式決定した。作戦名は「ケ号作戦」。

しかし大本営は、この撤退を「転進」と呼び、国民には「部隊は目的を達成したため他の地域に転進した」と発表した。敗北を認めず、真実を隠蔽したのだ。

決死の撤退作戦

1943年2月1日から7日にかけて、3回に分けて撤退作戦が実行された。

駆逐艦20隻が投入され、約1万1,000人の将兵が島を脱出できた。しかし、歩けない重傷者や重病者は島に置き去りにされたという。

撤退できた将兵も、多くが極度の栄養失調とマラリアに苦しんでおり、「生きた骸骨」のような姿だったと記録されている。

島に残された者たちがどのような運命を辿ったかは、想像に難くない。

数字で見るガダルカナルの戦い

日本側の損害

人的損害

- 上陸した将兵:約31,000人

- 戦没者:約20,000~21,000人

- うち戦闘死:約5,000~6,000人

- うち餓死・病死:約15,000人

- 撤退成功者:約10,800人

- 航空機搭乗員戦死:2,362人

物的損害

- 艦艇多数喪失(駆逐艦、巡洋艦など)

- 航空機数百機喪失

- 輸送船多数撃沈

アメリカ側の損害

人的損害

- 戦死:約7,100人

- 負傷:約7,800人

アメリカ側も決して軽微な損害ではなかったが、日本軍の損害率と比べると大きな差がある。特に日本軍の場合、戦闘以外の死者が圧倒的に多いことが特徴的だ。

戦闘死vs餓死・病死の比率

日本軍戦没者約20,000人のうち:

- 戦闘死:25~30%

- 餓死・病死:70~75%

この数字が「餓島」の実態を物語っている。銃弾ではなく、飢えと病が兵士を殺したのだ。

生き残りの証言:地獄を見た兵士たち

「人間が人間でなくなる」体験

ガダルカナル島から生還した元兵士たちの証言は、想像を絶する過酷さを伝えている。

ある生存者は語る:

「最初は仲間の死体を見ると悲しかった。しかし次第に何も感じなくなった。死体の横で飯を食い、死体を枕にして眠った。人間が人間でなくなる瞬間を体験した」

食糧を求めてさまよう日々

将兵たちは食糧を求めて:

- ジャングルの草や木の根を食べた

- 虫やカエルを捕まえて食べた

- 倒れた戦友の所持品から食糧を探した

- 米軍の残飯を漁った

ある兵士は、ヤシの実を見つけると狂喜したという。普段なら見向きもしない食べ物が、命をつなぐ宝物となった。

マラリアとの戦い

飢えと並んで将兵を苦しめたのが、熱帯病、特にマラリアだった。

高熱と悪寒に襲われ、体力を奪われていく。薬もない、食糧もない状況で病にかかれば、それは死を意味した。ジャングルの中で、発熱して動けなくなった兵士は、そのまま衰弱死していった。

ガダルカナル戦の歴史的意義

太平洋戦争の転換点

ガダルカナル島の戦いは、太平洋戦争の大きな転換点となった。

日本軍の攻勢の終焉

- 1941年12月~1942年6月:日本軍の快進撃

- 1942年6月:ミッドウェー海戦で敗北

- 1942年8月~1943年2月:ガダルカナルで大敗

- 1943年以降:完全に守勢へ

ガダルカナル以降、日本軍は二度と大規模な攻勢に出ることができず、じりじりと後退を続けることになる。

アメリカの「飛び石作戦」の始まり

ガダルカナルでの勝利は、アメリカ軍の太平洋反攻作戦の第一歩となった。

この後、アメリカ軍は:

- ソロモン諸島を北上

- ニューギニア方面へ進出

- マリアナ諸島攻略(サイパン、グアムなど)

- フィリピン奪回

- 硫黄島、沖縄へ

という「飛び石作戦(アイランド・ホッピング)」を展開し、着実に日本本土へ迫っていく。

ガダルカナルは、その記念すべき第一歩だったのだ。

日本軍の構造的問題の露呈

ガダルカナルの戦いは、日本軍の抱える構造的問題を明らかにした:

- 情報軽視:敵情把握の甘さ

- 精神主義:物量を軽視する思想

- 補給軽視:兵站の重要性への無理解

- 組織の硬直性:柔軟な判断ができない

- 責任回避:陸海軍の対立と意思決定の遅延

これらの問題は、ガダルカナルだけでなく、この後のペリリューの戦い、硫黄島の戦い、レイテ沖海戦など、太平洋戦争の各戦線で繰り返されることになる。

ガダルカナルは、日本軍の敗北のパターンを確立した戦いだったとも言える。

「もしも」の歴史:ガダルカナルで勝てた可能性はあったのか

初期段階での適切な判断があれば

歴史に「もしも」は禁物だが、考えてみる価値はある。

もし日本軍が:

- アメリカ軍の兵力を正確に把握していたら

- 最初から十分な兵力を投入していたら

- 補給体制を確立してから作戦を開始していたら

- 早期に撤退を決断していたら

結果は変わっていただろうか?

戦略レベルでの無理

実は、ガダルカナルでの勝利自体が、戦略レベルで非常に困難だった可能性が高い。

日本の国力vs アメリカの国力

- 鉄鋼生産:日本580万トン vs アメリカ6,070万トン(約10倍)

- 石油生産:日本はほぼゼロ vs アメリカは世界の約60%

- GDP:約10倍の差

- 人口:約7,000万人 vs 約1億3,000万人

この圧倒的な国力差を考えれば、長期戦になればなるほど日本に勝ち目はなかった。ガダルカナルで一時的に勝利したとしても、アメリカは何度でも攻めてくることができた。

それでも被害は減らせた

戦略的勝利は困難でも、戦術的判断の改善で被害は大幅に減らせたはずだ。

特に:

- 10月の総攻撃失敗後、すぐに撤退を決断していれば

- 補給不可能と判明した時点で作戦を中止していれば

約15,000人の餓死・病死者の多くは防げたかもしれない。

この「見込みのない作戦を続けて無駄な犠牲を出す」パターンは、この後のアッツ島の戦いやインパール作戦などでも繰り返される。日本軍の組織的病理だったと言えるだろう。

ガダルカナル戦と海戦:夜戦の激闘

陸上戦だけではなかった

ガダルカナルの戦いは陸上戦だけではなく、周辺海域でも激しい海戦が繰り広げられた。

日本海軍とアメリカ海軍は、約6ヶ月間に大小様々な海戦を戦い、多数の艦艇を失った。主な海戦には:

- 第一次ソロモン海戦(1942年8月9日):日本軍の夜戦勝利

- 第二次ソロモン海戦(1942年8月24日):痛み分け

- サボ島沖海戦(1942年10月11日-12日):アメリカ軍勝利

- 南太平洋海戦(1942年10月26日):戦術的には日本優勢も戦略的影響は限定的

- 第三次ソロモン海戦(1942年11月12日-15日):アメリカ軍勝利、日本の輸送作戦失敗

- ルンガ沖夜戦(1942年11月30日):日本軍勝利も戦略的意味は薄い

日本海軍の夜戦技術

日本海軍は夜間戦闘に優れており、特に戦争初期には夜戦で多くの勝利を収めた。

日本海軍の優位点:

- 優秀な光学機器(夜間用双眼鏡など)

- 厳しい訓練による夜間射撃技術

- 強力な九三式酸素魚雷

- 夜戦戦術の熟練度

第一次ソロモン海戦では、日本の巡洋艦部隊がアメリカ・オーストラリア艦隊を夜襲し、巡洋艦4隻を撃沈する大勝利を収めた。

しかし海戦でも補給は届かず

海戦で勝利しても、ガダルカナル島への補給は成功しなかった。

アメリカ軍がヘンダーソン飛行場を確保している限り、昼間の海上輸送は不可能だった。夜間に駆逐艦で少量の物資を運ぶ「ねずみ輸送」では、3万人の将兵を養うには全く不足していた。

11月の第三次ソロモン海戦では、日本軍が11隻の輸送船で大量の増援部隊と物資を送ろうとしたが、アメリカ軍の猛攻撃により輸送船団は壊滅。6隻が撃沈され、残りも大破して浜に乗り上げたところを空襲で破壊された。

この失敗により、ガダルカナルへの大規模補給は完全に不可能となり、島の将兵の運命は決まったも同然となった。

日本海軍の戦術的勝利は、戦略的敗北を覆すことはできなかったのだ。

当時の海軍艦艇や海戦について、より詳しく知りたい方は大日本帝国海軍の戦い一覧もぜひご覧いただきたい。

ガダルカナルを描いた作品:映画・小説・ゲーム

この戦いを知るための作品たち

ガダルカナルの戦いは、その激烈さゆえに多くの作品の題材となってきた。

映画

- 『シン・レッド・ライン』(1998年、テレンス・マリック監督):ガダルカナル戦を舞台にした芸術的な戦争映画。人間の内面を深く掘り下げる

- 『ガダルカナル戦記』(1960年代):日本製作のガダルカナル映画シリーズ

- 『太平洋の地獄』(原題:Hell in the Pacific, 1968年):ガダルカナル付近の無人島が舞台

小説・ノンフィクション

- 『一木支隊全滅す』:一木支隊の悲劇を描いたノンフィクション

- 『餓島 ガダルカナル悲劇の指揮官 川口清健』(田中宏巳著):川口支隊長の視点から戦いを描く

- 『ガダルカナル戦記』(亀井宏著):戦記文学の名作

ゲーム

- 『太平洋の嵐』シリーズ:太平洋戦争全体をシミュレーションするゲーム。ガダルカナル戦も重要な局面として登場

- 『コール オブ デューティ』シリーズ:一部作品でガダルカナルや太平洋戦線が舞台に

おすすめの入門書

ガダルカナルについてもっと知りたい方には、以下の書籍がおすすめだ。

歴史研究書

- 『ガダルカナル 陸軍最初の敗北』(亀井宏著、学研M文庫):詳細な記録と分析。入門に最適

写真集・ビジュアル資料

- 『太平洋戦争 完全ビジュアル大全』:多数の写真で戦争の実相を知ることができる

- 『日本海軍全艦艇写真集』:海戦で活躍(あるいは沈没)した艦艇の姿を見られる

証言集

- 『証言記録 兵士たちの戦争』(NHK取材班編):生存者の生々しい証言が記録されている

実際の資料や証言に触れることで、数字や戦術だけでは見えてこない、人間のドラマが見えてくるはずだ。

現代に残る教訓:ガダルカナルから学ぶべきこと

軍事史を超えた普遍的教訓

ガダルカナルの戦いは、単なる軍事史の一コマではない。現代の私たちにも通じる教訓が詰まっている。

1. 正確な情報の重要性

日本軍は敵兵力を10分の1に誤認し、破滅的結果を招いた。現代のビジネスでも政治でも、正確な情報収集と分析は成功の基本だ。「見たいものだけを見る」バイアスは、個人も組織も滅ぼす。

2. 精神論だけでは勝てない

「やる気があればできる」という精神論は美しいが、それだけでは現実は変わらない。適切な資源、合理的な戦略、科学的なアプローチ——これらと精神力が組み合わさって初めて成功がある。

3. 補給・後方支援の決定的重要性

華々しい前線だけでなく、地味な補給や後方支援こそが勝敗を分ける。現代の企業経営でも、営業や開発だけでなく、総務・経理・物流といった「地味な部門」が組織を支えている。

4. 柔軟性と撤退判断の重要性

「撤退は恥」という考えが、無駄な犠牲を生んだ。時には撤退し、態勢を立て直すことが最善の選択となる。個人のキャリアでも、投資でも、「損切り」の判断は極めて重要だ。

5. 組織の責任体制の明確化

陸海軍の対立と責任回避が、意思決定を遅らせた。現代組織でも、権限と責任が不明確だと、誰も決断できず機会を逃す。

戦争の悲惨さを忘れない

そして何より、戦争の悲惨さを忘れてはならない。

15,000人が飢えと病で死んだ「餓島」の現実。若き兵士たちが、故郷から遠く離れた南洋の島で、誰にも看取られず息絶えていった現実。

私たちは、彼らの犠牲の上に今の平和があることを忘れず、二度と同じ過ちを繰り返さないよう、歴史から学び続けなければならない。

自衛隊が今日も日本の平和を守っているのも、過去の教訓を活かし、二度と無謀な戦争をしないという決意の上に成り立っている。

まとめ:ガダルカナル、敗北から学ぶ

ガダルカナル島の戦いは、太平洋戦争の転換点となった激戦だった。

要点のまとめ

- 期間:1942年8月~1943年2月(約6ヶ月)

- 日本軍死者:約20,000人(うち約15,000人が餓死・病死)

- 戦いの発端:日本軍建設の飛行場をアメリカ軍が奪取

- 日本軍の敗因:

- 敵兵力の誤認(実際の10分の1と推定)

- 精神力重視・物量軽視

- 補給体制の崩壊

- 撤退判断の遅れ

- 陸海軍の対立

- 「餓島」の地獄:補給途絶により大多数が飢餓と病気で死亡

- 歴史的意義:日本軍の攻勢終焉、アメリカの反攻開始

ガダルカナルは、日本軍にとって初めての大規模な陸上戦敗北であり、この戦いで露呈した問題点は、その後の戦争を通じて改善されることなく、最終的な敗戦へとつながっていく。

もし太平洋戦争や第二次世界大戦の他の戦いにも興味があれば、太平洋戦争の激戦地ランキングもぜひチェックしてほしい。ガダルカナル以外にも、数多くの激戦が太平洋各地で繰り広げられた。

歴史を学ぶことは、過去を知るだけでなく、現在と未来を考えることでもある。ガダルカナルの教訓を、私たちの時代にどう活かすか——それを考えることが、犠牲となった2万の将兵への最大の供養になるのではないだろうか。

あなたはガダルカナルの戦いについて、どう思いますか? コメント欄であなたの意見や感想をぜひお聞かせください。また、この記事が役に立ったと思ったら、SNSでシェアしていただけると嬉しいです!

コメント