一度燃えた甲板に、まだ発艦の気配があった。

ミッドウェー海域、1942年6月。主力空母が次々と炎に包まれるなか、単艦で反転し、なお敵機動部隊に刃を向けた一隻がある──空母飛龍。その決断の背後には、第二航空戦隊司令官・山口多聞の強い意志があった。

本記事では、「空母飛龍」の設計や性能、真珠湾からミッドウェーに至る活躍の軌跡、そして最後の戦いと沈没の過程を、一次史料の読みどころとともに丁寧にたどります。さらに、現在に残る謎(命中弾数の差異、沈没時刻の食い違い、司令部の意思決定など)を整理し、ゲーム『艦これ』『アズレン(アズールレーン)』における描写との比較、おすすめプラモデルの選び方まで、ミリタリーファンとモデラーの双方が楽しめる内容でお届けします。

用語メモ(はじめに)

- 艦長:艦そのものの指揮官。

- 司令官:複数艦からなる部隊(航空戦隊など)の指揮官。

山口多聞は「飛龍」の艦長ではなく、第二航空戦隊司令官として「飛龍」「蒼龍」を指揮しました(本文では便宜的に混用されがちな点を適時注記します)。

本記事の読みどころ

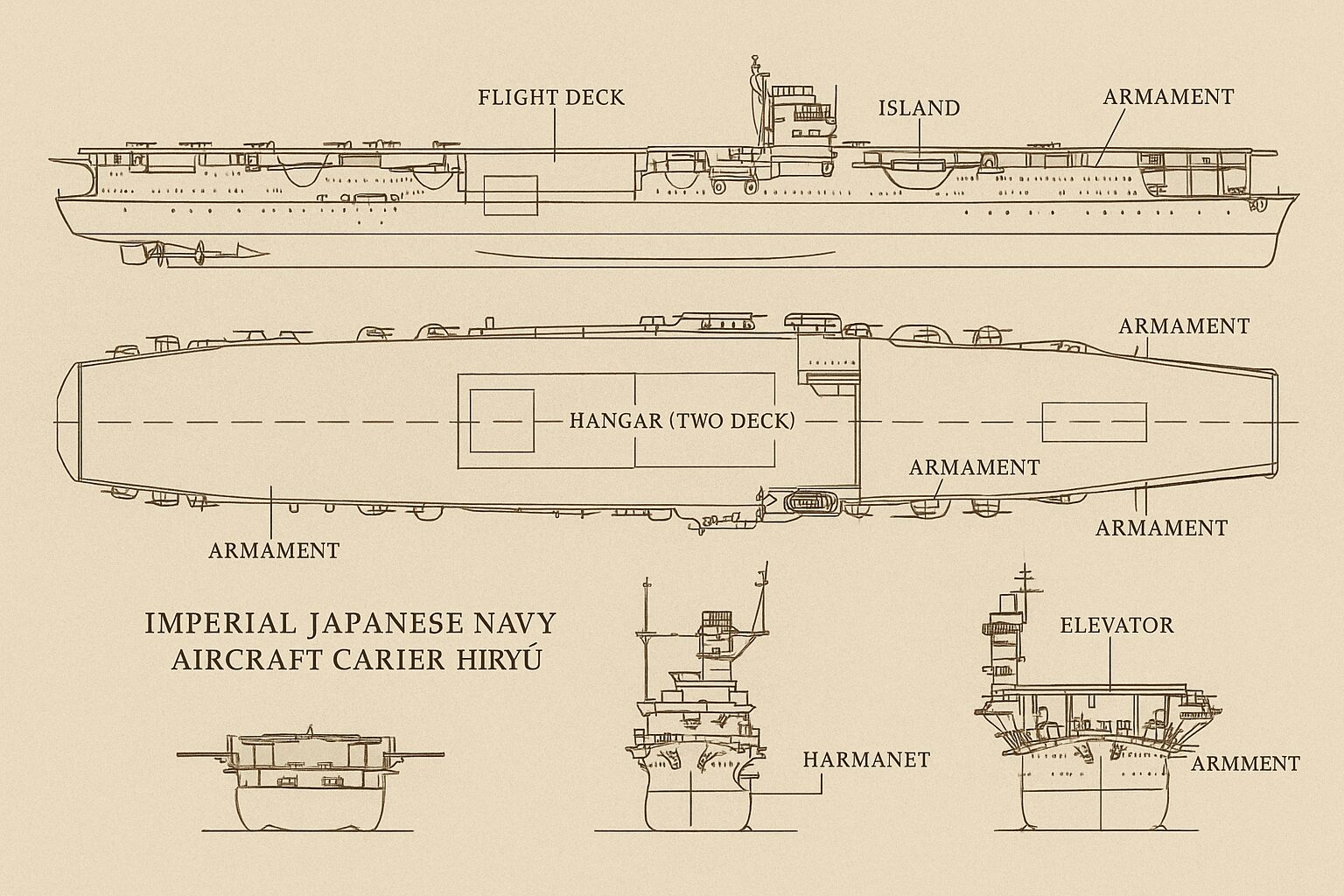

- 条約型空母としての「飛龍」の設計思想と性能をやさしく解説

- 真珠湾・インド洋・ミッドウェーを中心に、戦術上のキーポイントを図解イメージで理解

- 山口多聞の指揮と意思決定を、当時の組織文化と絡めて立体的に紹介

- 海底の残骸確認報告や乗員証言に触れつつ、現在も続く謎を整理

- 艦これ/アズレンでのキャラクター性と史実の接点・相違点

- 失敗しないおすすめプラモデル選び(スケール別・メーカー別・ディテールアップの勘所)

「空母飛龍」のプロフィール:性能と設計思想

条約時代(ロンドン海軍軍縮条約)の上限に縛られつつ、実戦的な航空運用を最優先して生まれたのが空母「飛龍」。同世代の**「蒼龍」**の改良型(しばしば“姉妹艦”と呼ばれる)で、整備性・発着艦サイクルの効率化に注力した設計が特徴です。

基本スペック(概数)

- 基準排水量:約17,000トン級

- 全長:約227m / 全幅:約22m(飛行甲板幅は約27m)

- 主機・速力:蒸気タービン4基4軸、最大34–35ノット級

- 航続距離:約7,000–8,000海里/18ノット

- 乗員:1,100名前後(戦時変動あり)

用語ミニ解説:基準排水量は燃料・真水・補給品などを一部含まない公称値。実戦の満載排水量はこれより重くなります。

航空戦力(搭載機と運用)

- 搭載機数(開戦期の目安):おおむね60~70機前後(予備機を含めるとそれ以上)

- 艦上戦闘機:A6M「零戦」

- 艦上爆撃機:D3A「九九式艦爆」

- 艦上攻撃機:B5N「九七式艦攻」

- 二層式格納庫+3基のエレベーターで、発着艦サイクルの回転を向上。

- 兵装・燃料・整備を縦方向に流す動線設計により、短時間での再武装と再出撃を狙いました。

運用のキモ:

「同時多発の打撃」(多数機をまとめて発艦→一斉攻撃)を成立させるため、整備→武装→燃料→搭載→発艦のラインをできるだけ詰める思想が貫かれています。

艦橋レイアウトと甲板

- **艦橋(アイランド)を左舷側(ポートサイド)**に置いた異色の設計。

- 右舷艦橋が標準だった当時、離着艦時の視界・気流への影響低減を狙ったとされます。

- 以後の日本空母は再び右舷島型に戻るため、「飛龍」の左舷艦橋は個性として語られます。

- 長い直線甲板と中心線寄りのエレベーター配置は、発艦・着艦の同時化は難しいものの、高速での連続発艦に強み。

兵装と防御

- 高角砲:12.7cm連装高角砲(両用砲)を中心に搭載

- 機銃:25mm機銃(戦時増設で数は変動)

- 防御:甲板・舷側ともに軽防御寄り。機動・航空打撃を主とする日本空母らしく、重量を速力・航空運用に振ったため、被弾時の延焼・爆発リスクが課題でした。

- 消火・注水設備は改良されたものの、爆弾・魚雷同時被弾には脆さが残ります。

設計思想の背景(条約型の最適化)

- 条約のトン数枠内で、最大の航空戦力と高速力を引き出す――これが設計の命題。

- 「蒼龍」の実艦運用データを反映し、格納庫容積や動線、航空燃料系統の安全性向上などに手が入りました。

- 結果として「飛龍」は、**“軽量・高速・高密度運用”**に振り切った、攻撃第一主義のキャリアに仕上がります。

ここが推しポイント(強みと弱み)

強み

- 34ノット級の高速力で機動打撃に好適

- 多機数の一斉発艦と短い再武装サイクル

- 左舷艦橋を含む独自レイアウトで運用に工夫

弱み

- 防御の薄さと被害管制の難しさ(延焼リスク)

- 航空燃料・爆弾の集中配置が複合被弾時に致命傷化

- 損傷時の復旧余力が乏しく、長期抗堪戦に不向き

まとめると──「飛龍」は“当てて逃げる”攻勢型空母。速度と航空運用で主導権を握る代わりに、被弾には脆いというトレードオフを抱えていました。この設計の長所と短所は、のちのミッドウェーで極端な形で露呈することになります。

戦歴ダイジェスト:活躍の軌跡

空母「飛龍」は、太平洋戦争初期における日本海軍の中核空母として、わずか1年半という短い生涯で圧倒的な攻撃戦果と、歴史的な最期を残しました。その戦歴は、まさに日本海軍機動部隊の栄光と崩壊の縮図ともいえるものです。

1941年:真珠湾攻撃 ― 栄光の出撃

開戦劈頭の**真珠湾攻撃(1941年12月8日)では、「飛龍」は第二航空戦隊(司令官・山口多聞少将)**の一角として、「蒼龍」とともに参加。

艦載機の出撃数は約36機。零戦、九九艦爆、九七艦攻を組み合わせ、米太平洋艦隊の戦艦群に対する攻撃に加わりました。

- 攻撃対象:米海軍艦船・航空基地

- 戦果:戦艦「オクラホマ」・「アリゾナ」撃沈には直接関与しなかったが、空母攻撃隊として十分な成果を挙げる。

- 被害:ほぼ皆無。帰還時も整然と行動しており、高い練度と統制力を誇示しました。

この時点での「飛龍」艦載隊は、戦争初期の精鋭。以後の太平洋戦線で最も戦果を挙げた航空戦隊の一つとなります。

1942年:インド洋作戦 ― “長駆撃滅”の象徴

1942年4月、「飛龍」と「蒼龍」は、南方インド洋への遠征作戦に参加。

作戦目的は、英東洋艦隊を殲滅し、インド洋の制海権を奪うこと。

この作戦で、「飛龍」は史上稀に見る長距離行動を行い、次のような戦果を挙げています。

- 4月5日:コロンボ港空襲(セイロン島攻撃)

→ 英海軍の重巡洋艦「コーンウォール」「ドーセットシャー」を撃沈。 - 4月9日:トリンコマリー攻撃

→ 英空母「ハーミーズ」を撃沈。 - その間、敵機の反撃をほぼ許さず、一方的な航空戦を展開。

この時点で「飛龍」は、世界有数の攻撃力を誇る空母として認識されました。

司令官・山口多聞は現場主義の指揮官として、航空隊運用を自ら現場で監督したことでも知られます。

珊瑚海海戦後の再編 ― 次の決戦へ

同年5月の珊瑚海海戦で「翔鶴」「瑞鶴」が損傷し、主力空母の一部が修理へ回る中、健在だった「飛龍」「蒼龍」「赤城」「加賀」が集結。

日本海軍は、空母4隻体制でミッドウェー作戦に臨むことを決定します。

この時点で、「飛龍」は整備・補給を終え、機動部隊随一の戦闘準備状態にありました。

司令官・山口多聞は、部下の士気を鼓舞しつつ、「次の戦いは正念場」と語ったと伝えられています。

ミッドウェー作戦前夜 ― 高まる緊張

1942年6月、ハワイ北西方ミッドウェー島攻略作戦が発動。

「飛龍」は第二航空戦隊の旗艦として、第一航空艦隊(南雲忠一中将指揮)の中核を成しました。

- 参加空母:「赤城」「加賀」「蒼龍」「飛龍」

- 搭載機数:約70機前後

- 作戦目的:ミッドウェー島の航空基地を破壊し、米艦隊を誘い出して撃滅すること。

この時、「飛龍」の航空隊は搭乗員の練度・士気ともに最高水準。

山口司令官は開戦以来の実戦データから、「敵の反撃を過小評価してはならない」と進言したとされます。

しかし、上層部の判断はそれを退け、作戦は既定方針どおり進行していきました──。

次章では、太平洋戦争史上もっとも劇的な一日、ミッドウェー海戦における「飛龍」と山口多聞の最期を詳しく追います。

その反撃は、戦局を一時的に覆すほどの威力を放ちました。

山口多聞という指揮官:人物像と評価

山口多聞(やまぐち たもん)は、日本海軍のなかでも稀有な“航空実務に強い現場型司令官”。水上艦隊出身ながら早くから航空畑に進み、戦前期の演習と教育で実績を重ね、開戦時には第二航空戦隊司令官として「蒼龍」「飛龍」を率いました。ミッドウェーでの最後の判断とともに、その人物像は今なお強烈な印象を残しています。

経歴の要点(ざっくり年表)

- 士官学校・海大を経て、航空関連の要職を歴任

- 演習・訓練での実務主義とスピード感が評価され、開戦直前に第二航空戦隊司令官に就任

- 真珠湾攻撃・インド洋作戦で高い打撃力を発揮した航空隊を統率

- **ミッドウェー海戦(1942年6月)**で戦死

用語ミニ解説:「航空戦隊司令官」は複数空母を束ねる部隊指揮官。各艦の艦長は艦の運用責任者で、司令官は作戦上の意志決定・航空運用全体を指揮します。

指揮スタイル:迅速果断・現場優先

- 現場密着:整備・武装・搭乗前ブリーフに顔を出し、時間配分と動線を気にかける“段取りの人”。

- 打撃集中:ばらばらに出すのではなく、**一斉打撃(マスドストライク)**で敵防空を飽和させることを重視。

- タイムマネジメント:索敵→武装→給油→発艦のテンポを最重要視し、迷いを嫌う。

- コミュニケーション:搭乗員・整備員と同じ目線の語彙で短く指示。冗長な命令文を避け、簡潔な合図で動かすタイプ。

評価を分けるポイント:強みと弱み

強み

- 判断の速さ:状況が揺れるほど、むしろ決定を早める。

- 攻勢的な意思:機会を逃さず、反撃の主導権を取り返す胆力。

- 部隊の練度最大化:平時から連携テンポを仕込んでいたため、初期の連戦で破壊力を発揮。

弱み(議論点)

- リスクの織り込みが攻勢に偏りがち:敵航空反撃・索敵の“穴”に対する**安全余裕(バッファ)**をもっと厚くすべきだった、という指摘。

- 組織文化との摩擦:上級司令部との意見の差異が、発艦タイミングや武装換装の遅延に影響したと見る研究もあります。

エピソードで知る山口多聞

- 「時間の司令官」:ブリーフィングで**“何分で回すか”**を最初に確認。整備長・兵装長と時計を合わせ、再出撃サイクルの短縮を執念深く追求。

- “同じ飯”主義:搭乗員の食卓に顔を出し、疲労と士気を自分の目で測る。表彰よりも次の一撃の段取りを褒める。

- 進言の人:敵空母の位置不確実性を前提に、索敵強化と同時打撃優先を訴えたと伝わる。結果が伴わない時も、責任は上に集める姿勢で部下を庇った。

「最後まで艦と運命を共にした」背景

ミッドウェーの最終局面、炎上し航行不能となった「飛龍」では、乗員の退去と自沈処置が進みました。山口は多くの乗員を救助艦へ移すことを優先させ、自身は艦に残る選択をします。ここでよく誤解されるのが、“日本海軍は艦長・司令官が必ず艦と心中する慣習だった”という点。

実際には、生還して次の戦いに備えることも立派な責務で、必ずしも心中が規範ではありません。ただし当時の価値観では、責任ある指揮官が最後まで現場に留まることが名誉と捉えられやすく、山口の場合は部下の退避完了を見届けたうえでの個人的決断だった──というのが現在の主流解釈です。

要するに山口の最期は、制度的強制というより**“指揮官としての美学”と状況判断の産物。だからこそ、彼の名は英雄視と批判的検討**の両方の対象となり、今日まで議論が続いています。

総合評価:レガシーとしての山口多聞

- 航空主兵の本質──「速度で主導権を掴み、打撃で勝ち切る」──を体現。

- その一方で、分散・冗長性・被害管制といった“負けない仕組み”の重要性を、彼の死が逆説的に浮かび上がらせたとも言えます。

- ミリタリー史の観点では、山口は“攻勢の名手”にして“安全余裕の教訓”を後世に残した指揮官です。

ミッドウェーの「空母飛龍」:反撃から沈没まで(最後の一日)

10:20――主力3空母炎上、ただ一隻の“可動”

1942年6月4日午前、米機動部隊の急降下爆撃が**「赤城」「加賀」「蒼龍」を相次いで炎上させ、第一航空艦隊は壊滅的打撃を受けます。「飛龍」だけが戦闘可能な状態を維持。ここから山口多聞は単艦反撃**に踏み切りました。

11:00前後――第一撃:急降下爆撃で「ヨークタウン」を一時行動不能に

「飛龍」はD3A九九式艦爆中心の第一撃(戦爆連合)を発進。正午ごろ、空母「ヨークタウン(CV-5)」に爆弾命中を与え、主機停止・飛行作業中断に追い込みます(のちにダメコンで復旧)。この反撃は、日本側航空運用の練度と“マスドストライク”思想の真価を示した局面でした。

14:30前後――第二撃:雷撃で「ヨークタウン」に追い打ち

「飛龍」第二撃の**九七式艦攻(雷撃隊)が再接敵し、魚雷2本前後の命中で「ヨークタウン」に致命傷を負わせます(最終的な沈没は翌6月7日、伊潜水艦の追撃によるもの)。“一度立て直した敵空母を再び沈黙させた”**点で、戦術的に高い効果を挙げた一撃でした。

17時台――運命の逆襲:「飛龍」被弾

米機は索敵ののち「飛龍」を補足。夕刻の急降下爆撃で「飛龍」は複数直撃弾を受け、飛行甲板・格納庫が炎上、航行・航空運用ともに不能となります。写真史料には**6月5日早朝、炎上漂流する「飛龍」**の姿が残っており、被害の深刻さを物語ります。

6月5日未明――退去と自沈、そして“最後”

夜半から未明にかけて、乗員退去と自沈処置が進行。山口多聞は多くの乗員を退艦させたのち、自ら艦に残る決断を下します。伝えられる最後の伝言は、南雲長官への謝罪と再起への願い、そして護衛駆逐艦への**“飛龍を雷撃で沈めよ”という命令。「飛龍」は6月5日朝、炎上の末に海中へ**。この“艦と運命を共にした”選択は、日本海軍の一般的慣習というより個人的な指揮官の美学に根差すものであった、というのが現在の主流解釈です。

戦術面の要点(なぜ“ここ”で勝敗が分かれたか)

- 時間(テンポ):武装換装・索敵・復旧の分刻みの遅速が、機会と脆さを同時に拡大。山口の即応反撃は鋭かったが、編成全体のバッファ不足は致命的でした。

- 情報優位:米側は暗号・配置の読みで待ち伏せ的優位を構築。日本側は索敵の“穴”が累積して、先手を許す形に。

- 偶然と冗長性:米急降下爆撃隊の同着・高度風向の幸運も作用。しかし被害管制・装備配置の冗長性で差が出たことは否めません。

要するに、「飛龍」は単艦反撃で戦局を一時的に巻き戻すほどの力を示しつつ、組織的冗長性の不足と航空燃料・兵装の集中配置という構造的弱点が“最後”を早めた──これがミッドウェーの核心でした。

「現在」に残るもの:遺構・海底の「飛龍」と残された謎

1) いま分かっていること(海底調査の到達点)

- 「飛龍」の本体残骸は未発見:ミッドウェー海域の精密マッピングとROV調査が進み、「赤城」「加賀」、そして米空母**「ヨークタウン」は2019年の位置特定~2023年の本格可視化調査まで到達しましたが、「飛龍」と「蒼龍」は依然として未確認**です(2025年10月時点)。The Washington Post+2USNI News+2

- 近年の成果:2019年にRV Petrel(バルカン社)が**「加賀」「赤城」の位置を相次いで特定。2023年にはOcean Exploration Trust(E/V Nautilus)が「赤城」「加賀」「ヨークタウン」を長時間の考古学的ROV調査で詳細に可視化しました。これにより甲板・艦橋・被弾痕などの高精細映像**が公開されています。AP News+3USNI News+3Nautilus Live+3

- 米側残骸の再調査も進展:「ヨークタウン」は1998年発見後も2023~2025年に再調査が実施され、周辺の搭載機残骸や遺物の確認がニュースになりました(調査主体:NOAA/OET/USNI等)。NOAA Ocean Exploration+2USNI+2

まとめ:「飛龍」はまだ“海の中の謎”。一方で、同じ戦場の**「赤城」「加賀」「ヨークタウン」に関しては画像・動画レベルの検証段階に入り、戦闘の微視的な痕跡**が次々読み解かれています。USNI News

2) なぜ「飛龍」は見つからないのか(仮説)

- 沈没位置の不確実性:戦闘詳報・証言の時刻と方位には揺らぎがあり、漂流と自沈の時間差も推定誤差を拡大します。「飛龍」は他の3隻と比べ、撃破→退去→自沈までの移動と漂流が長く、“ミッドウェー主戦場の中心域”から外れた可能性が高い、という技術者の指摘もあります。nauticos.com

- 探査優先度と海底地形:2019年のPetrel探査は加賀・赤城に注力。飛龍/蒼龍の候補海域は広く水深も深大で、次段階の広域マッピングが必要と見られています(2019年報道時点で「飛龍/蒼龍未発見」)。The Washington Post

3) 残る“謎”の焦点(史料の食い違い)

- 命中弾数・被弾経緯:日本側・米側の記録で直撃数や命中タイミングに差異。近年の海底映像は赤城・加賀・ヨークタウンで“実物の損害像”を補正しましたが、飛龍は実見できないため未確定の部分が残ります。AP News

- 沈没時刻・自沈手順:日本側記録では6月5日(現地日時)未明~朝にかけて退去・自沈命令、のちに駆逐艦の雷撃で処置とされますが、爆発の時刻や最終浮遊状況に細部の齟齬があります(米海軍歴史資料館の翻訳記録など)。海軍歴史センター

- 山口多聞の“最後の言葉”:詳細表現には複数伝承があり、史料ごとの文言差があることに注意(写真資料キャプションや回想の影響)。海軍歴史センター

4) 現地・資料で“いま”触れられる「飛龍」

- オンライン公開アーカイブ:米海軍歴史遺産司令部(NHHC)やUSNI(米海軍協会)などで、当時写真・戦闘詳報・調査映像が公開。海底映像は「飛龍」以外の3隻ながら、ミッドウェー全体像の再構成に役立ちます。海軍歴史センター+1

- 博物館・資料館:国内外の海事・戦史系施設で搭載機の遺品・模型・戦闘図が展示されることが多く、モデリングや作戦研究の一次参考に最適。最新の海底画像はE/V Nautilusの配信が分かりやすいです。Nautilus Live

5) “未発見”が意味するもの

未発見=空白ではありません。赤城・加賀・ヨークタウンの“実見”情報が増えるほど、飛龍に関する推定の精度も上がります。たとえば——

- 燃料管系・弾薬庫配置のリスク(延焼・二次爆発)

- 格納庫・エレベータ周辺の焼損パターン

- ダメコン(被害管制)能力の差

これらは他艦の海底実見から**“類推の幅”を狭める材料になります。次の広域マッピングで候補海域が絞れれば、「飛龍」の具体像**も一気に前進するでしょう。AP News

要点おさらい

- 2025年現在、「飛龍」本体の残骸は未発見。

- 赤城・加賀・ヨークタウンは2019~2023年にかけて位置特定→高精細映像で実見。

- その映像群により、ミッドウェーの“細部”の再検証が可能になり、「飛龍」の沈没像や“謎”の整理も進行中。

比較で分かる!同時期空母とのベンチマーク

「飛龍」を立体でつかむ近道は、同世代の空母と横並びにして見ること。ここでは日本側の主力(赤城/加賀/蒼龍)と、対峙した米ヨークタウン級を基準に、**“運用思想の違い”**がどこに表れていたかを整理します(数値は戦時改装や搭載状況で変動するため“目安”)。

クイック比較表(概数・戦時初期基準)

| 艦名 | 速力 | 搭載機数(目安) | 防御傾向 | 特徴的レイアウト/設計 |

|---|---|---|---|---|

| 飛龍 | 34–35kt | 60–70機 | 軽防御・運用優先 | 左舷艦橋、二層格納庫、発着艦テンポ重視 |

| 蒼龍 | 34–35kt | 60~70機 | 軽防御・運用優先 | 姉妹的関係。飛龍の実艦改良の“ベース” |

| 赤城 | 31–32kt | 70~80機 | 中装甲(局所) | 大型空母。甲板・艦内動線は複雑化しがち |

| 加賀 | 28–29kt | 70~80機 | 中装甲(局所) | 旧戦艦改装由来で速力や改装余地に制約 |

| ヨークタウン級(米) | 32~33kt | 70~80機 | 被害管制・区画化が充実 | 右舷艦橋、ダメコン思想の徹底、冗長性厚い |

一言で:

- 飛龍/蒼龍=速力+発着艦テンポで殴る“アスリート型”。

- 赤城/加賀=大搭載・大打撃も、機動力と復旧性で不利を抱えがち。

- ヨークタウン級=ダメコン(被害管制)と冗長性で“倒れにくい空母”。

“飛龍の個性”が光る3ポイント

- 左舷艦橋

当時としては異色。着艦進入時の視界や気流影響の最適化を狙った設計で、運用上の工夫の象徴。日本空母の標準にはならなかったが、飛龍ならではのシルエットを生んだ。 - テンポ至上主義

格納庫動線・エレベータ配置・兵装搭載の流れを細く短くする思想。“同時多発の打撃”(マスドストライク)を成立させ、真珠湾~インド洋での高回転出撃を可能に。 - 装甲より機動

条約トン数の枠で速力と航空運用を最大化。裏返せば、複合被弾への脆さ(延焼・爆発)を抱える。ミッドウェーでは、ここが致命傷の拡大につながった。

運用哲学の差が戦術に与えた影響

- 索敵と一斉打撃:日本側は熟練搭乗員の練度を前提に短時間で“決める”戦術。うまく回ると先手必勝だが、一度テンポを乱されると復旧余力が薄い。

- ダメコンと継戦:米側は区画化・消火・電力/蒸気の迂回系など、“倒れにくさ”を積み増す設計。被弾しても短時間で行動復帰し、第二撃・第三撃につなげやすい。

もし現代の設計思想で“飛龍”を見直すなら

- 冗長化:燃料・弾薬系統の分散と隔壁強化、通風・換気系の独立化。

- センサー優先:索敵ドローン/ヘリに相当する外部センサー資産の統合。

- モジュール整備:兵装・燃料の迅速な切替モジュールでテンポを維持しつつ安全余裕を確保。

総括:飛龍は“当てれば強い”攻勢特化。一方で折れにくい構造を持つヨークタウン級が、**ミッドウェーの“長い一日”**を生き抜いた背景には、設計思想の差が色濃く出ていました。

モデラー&ゲーマー向け:艦これ・アズレン・おすすめプラモデル

ゲームで興味を持った勢いで“手を動かす”までつなげる章です。『艦これ』と『アズールレーン(アズレン)』での描写の違いを押さえたうえで、おすすめプラモデルとディテールアップの勘所を一気にまとめます。

(キーワード:艦これ/アズレン/おすすめプラモデル/空母 飛龍/山口多聞)

ゲームでの「飛龍」&山口多聞の描写(史実とどこが違う?)

艦これ

- キャラ性:快活・前向き、**“単艦反撃”**のイメージを台詞・イラストで象徴化。

- 史実との接点:左舷艦橋・“高速機動”のニュアンスが衣装・セリフに反映。

- 相違点:ゲーム上の装備改修で対空力を盛れるが、史実の「飛龍」は装甲・ダメコンの脆さを抱えていた点に注意。

アズレン

- キャラ性:クール寄りの“切り返しの名手”。スキル構成が反撃発動を意識。

- 史実の反映:攻勢一撃の強みをスキルで再現。

- 相違点:ゲームバランス上、継戦力が史実より高く調整されがち。

共通ポイント:両作とも**“テンポの速い打撃”を長所として表現。“倒れにくさ”は誇張されやすいため、史実では被害管制の限界**が早く来たことを頭に置くと楽しみが増します。

初めての人向け:おすすめプラモデル(失敗しない選び方)

まずはこの2択(スケール別)

- 1/700 ウォーターライン:作業スペース小・パーツ点数控えめ。艦隊並べが楽。

- 1/350 フルハル:迫力・再現度が段違い。時間と工具は必要。

おすすめキット(定番どころ)

- 1/700

- ハセガワ「日本海軍航空母艦 飛龍」:シルエットとモールドが安定。素組みでも“左舷艦橋の個性”が映える。

- フジミ(特シリーズ/エッチング同梱版):繊細な表現が魅力。甲板上の繊細なリベット・滑走路表現を重視する人に。

- 1/350

- フジミ 1/350 飛龍:大型スケールで二層格納庫の雰囲気を掴める。ディテールアップの伸びしろが大きい。

迷ったら:1/700ハセガワで“形を掴む”→面白くなったら1/350で本腰、の順が鉄板。

もう一段うまくなる:ディテールアップ&改造の勘所

A. 左舷艦橋の情報量を盛る

- 観測装置・測距儀・ラッタル(タラップ)・通風筒の**影(陰影)**が命。

- フォトエッチ(PE)ではFlyHawk/Infini Model/エデュアルドなどを検討。手すり・ラッタル・レーダー基部で化けます。

B. 甲板表現(色と“使い込まれ感”)

- 飛行甲板はリノリウムではなく木甲板(塗装)。

- 色味:Mr.カラー基準で

- C13 ニュートラルグレー(下地影色)

- C43 ウッドブラウン+C44 タンを面相でムラ乗せ→C182 艦底色少量で赤味調整

- 最後に半艶で“油気”を残す

- 発艦位置の滑走痕(黒鉛+排気スス)は、エアブラシ希釈黒+茶で前後ストリークを薄く。

C. エレベーターと格納庫周り

- エレベータ枠の金属光沢を黒鉄色→ドライブラシ銀で表現。

- 格納庫は実艦でも“暗い箱”なので、1/350ならLED内蔵も映える。断面を開く場合は**梁(フレーム)**の再現が肝。

D. 対空機銃とスポンソン

- 25mm三連装は開口(銃口)と照準環で見栄え爆上がり。PEが難しければ真鍮線で置換。

- スポンソン(張り出し)下面に影色を入れるだけで立体感UP。

E. 艦載機の“命”

- 零戦/D3A/B5Nは“翼端の薄さ”がリアリティ。

- 濃緑色(C124)+明灰白色(C35)のコントラストを弱めるため、サフグレーを薄く残すと縮尺感が出ます。

- プロペラ先端の黄帯・主脚の油汚れで“動いていた”気配を。

塗装レシピ(クイック表)

- 舷側・上部構造物:海軍工廠色(佐世保系グレー)推定 → C32 軍艦色2ベースにC13少量で影足し

- 甲板木部:上記ウッドブラウン系+オイルステイン表現

- 錨鎖・甲板金属部:黒鉄色→ガンメタ軽ドライ

- 船底(フルハル時):C29 艦底色

配色は資料で諸説あり。“単色ベタ”にしないこと、ハイライトと影を少し入れることが完成度の差になります。

参考資料・テクニック

- 写真集・戦史本の行動図と艦載機編成表を机に置くと、発艦配置のジオラマが作りやすい。

- リギング(空中線)は0.06–0.1mmのストレッチ糸か極細メタルリギング。支柱の付け根に瞬着硬化スプレーを極少量。

山口多聞を“飾る”

- 台座プレートに**「第二航空戦隊司令官 山口多聞」**と入れるだけで物語性UP。

- 1/350なら司令官や整備兵のフィギュアを甲板端に配置し、**“最後の出撃”**レイアウトも映えます。

まとめ(この章の要点)

- 艦これ/アズレンは“テンポの速い打撃”という飛龍の本質をうまくゲーム化。

- モデリングでは左舷艦橋・甲板の使い込み・エレベータ周りを押さえれば、**“飛龍らしさ”**が一気に出る。

- 最初は1/700ハセガワ、深掘りは1/350+PEが王道。

コラム:用語解説(初心者向け)

ミリタリー記事を読むと、専門用語が多くて難しく感じる方も多いでしょう。

ここでは「飛龍」と山口多聞を理解するうえで欠かせない基本用語を、簡潔に整理しました。

これを押さえるだけで、戦史・模型・ゲームの理解がぐっと深まります。

● 空母(航空母艦)

航空機を艦上に搭載し、海上から航空攻撃を行う艦艇。

海上の「移動する飛行場」であり、太平洋戦争では艦隊戦の主役となりました。

日本海軍では「赤城」「加賀」「蒼龍」「飛龍」などが代表格です。

● 艦長(かんちょう)

艦そのものの最高責任者。

航行、安全、艦内運営など、艦の“内部”に関するすべての責任を負います。

ただし、戦術や戦略上の決定は上級司令官(戦隊司令官など)が担うことが多いです。

● 司令官(しれいかん)

複数の艦や航空隊を統括する指揮官。

山口多聞は「飛龍」の艦長ではなく、第二航空戦隊司令官として「飛龍」と「蒼龍」を率いました。

つまり、彼は艦そのものではなく「空母部隊」全体の作戦運用を指揮していたわけです。

● 自沈(じちん)

敵に鹵獲(ろかく/奪取)されるのを防ぐため、自ら艦を沈める行為。

「飛龍」もミッドウェー海戦で大破後、山口多聞の命令により自沈処理が行われました。

これは「敗北の美化」ではなく、軍事上の合理的判断としての側面もあります。

● 被弾(ひだん)

敵弾・爆弾・魚雷などが命中すること。

被弾後のダメージを抑える仕組みを**被害管制(ダメコン)**と呼びます。

「飛龍」は防御を軽量化した結果、被弾時の延焼・爆発拡大が早かったのが弱点でした。

● ダメコン(被害管制)

Damage Control(ダメージコントロール)の略。

被弾・火災・浸水などのダメージを最小限に抑えるための訓練・設備・手順のこと。

米空母「ヨークタウン」級が生還率を高めた大きな要因です。

● 機動部隊(きどうぶたい)

複数の空母と護衛艦を中心に編成され、航空打撃力を主兵力とする艦隊。

太平洋戦争で日本海軍はこれを中心戦力とし、「第一航空艦隊」「第二航空戦隊」などに区分。

現代の空母打撃群(Carrier Strike Group)の原型といえます。

● 第二次世界大戦/太平洋戦争

1939~45年の世界規模の戦争。日本は1941年の真珠湾攻撃で米英と交戦を開始。

1942年のミッドウェー海戦は、日本の戦略的転換点となった重要な戦いです。

この敗北で主力空母4隻を失い、日本は攻勢から防勢へと転じました。

● 艦載機(かんさいき)

空母に搭載される航空機。

種類は大きく分けて以下の3種:

- 艦上戦闘機(戦闘機):敵機迎撃・護衛(例:零式艦上戦闘機)

- 艦上爆撃機:高高度からの爆弾攻撃(例:九九式艦爆)

- 艦上攻撃機:魚雷などで艦船を攻撃(例:九七式艦攻)

● 格納庫(かくのうこ)

艦内で航空機を保管・整備するスペース。

「飛龍」は二層構造の格納庫を持ち、発着艦サイクルを高速化しました。

ただし燃料・弾薬を扱う危険区域でもあり、被弾時の爆発拡大につながるリスクも。

● ウォーターライン(Waterline)

プラモデルでよく聞く言葉。

船体を水面でカットした喫水線(きっすいせん)以下を省いた仕様のこと。

棚に並べやすく、艦隊ディスプレイに向きます。

● フルハル(Full Hull)

喫水線以下の部分も含めた完全な船体モデル。

台座に乗せる展示タイプで、艦底色(赤褐色)が見えるのが特徴。

精密感は上がるが、塗装・組み立ての難易度も上がります。

● 艦これ/アズールレーン

いずれも「擬人化された艦船」が登場する人気ゲームシリーズ。

史実の艦をモチーフにしており、キャラクター性を通じて艦の個性や歴史を学べる。

史実とは異なる“if(もしも)”設定があるが、史実の基礎を知るほど深く楽しめるのが魅力。

Q&A(よくある質問)

Q1:「飛龍」の最終的な沈没時刻と原因は?

A. 1942年6月5日(現地時刻)未明~朝にかけて、**爆撃による致命的損傷→乗員退去→自沈処置(護衛駆逐艦の雷撃)**という流れで沈んだのが通説です。時刻は史料に揺らぎがありますが、戦闘不能後に意図的に処分された点はほぼ一致しています。要因の核心は、甲板直撃→格納庫火災→航空燃料・弾薬の二次災害で、被害管制(ダメコン)の限界を超えたことでした。

Q2:山口多聞は本当に艦と運命を共にしたの?

A. はい。第二航空戦隊司令官・山口多聞は、退去・救助を進めたのち艦に残る決断をし、参謀・谷本清少佐らとともに戦死しました。しばしば「海軍の慣習」と誤解されますが、必ずしも心中が制度上の義務だったわけではない点に注意。山口の選択は個人の美学と指揮官責任の取り方として理解されています。

Q3:いま見学できる「飛龍」関連はある?“現在”どこで触れられる?

A. 本体残骸は未発見のため、実艦を直接見学することはできません。代わりに——

- 写真・戦闘詳報のアーカイブ(米海軍歴史遺産司令部、USNI等)で当時資料を閲覧可能。

- 国内の海事・戦史系ミュージアムで「飛龍」や第二次世界大戦・太平洋戦争関連の模型・搭載機・図解パネルを常設/企画展示で見る機会があります。

- ROV(無人探査)映像は「赤城」「加賀」「ヨークタウン」が中心ですが、ミッドウェー海戦の全体像を理解する助けになります。

Q4:初心者におすすめの「空母 飛龍」プラモデルは?

A. まずは1/700からが鉄板。

- ハセガワ 1/700 飛龍:バランスが良く、“左舷艦橋”の個性が素組みでも映える。

- もう一歩ならフジミ 1/700(特シリーズ/PE同梱)で繊細さUP。

大スケール派はフジミ 1/350 飛龍。時間・工具がかかる代わりに、二層格納庫やエレベータ周りの作り込みが存分に楽しめます。

Q5:『艦これ』『アズレン』の「飛龍」は史実とどこが違う?

A. 両作とも**“テンポの速い一斉打撃”という長所を強調。ゲーム上は対空・耐久の数値が調整され、継戦性が史実より高めに表現されがちです。史実の「飛龍」は攻勢特化(速力・発着艦テンポ)**の反面、装甲・ダメコン面の脆さが大きな弱点でした。

→ 楽しむコツは、ゲーム=象徴化された長所、史実=トレードオフを抱えた実物として“両眼視”すること。

Q6:「飛龍」と「蒼龍」はどれくらい同じ?どこが違う?

A. 運用思想は同系ですが、「飛龍」は「蒼龍」の実艦データを反映した改良型。格納庫動線・整備性・発着艦テンポにさらに磨きがかかり、左舷艦橋という個性も付与されました。

Q7:模型で“らしさ”を出すワンポイントは?

A. 甲板の使い込み表現(滑走痕・スス)、エレベータ枠の金属感、25mm機銃の開口と照準環。この3点だけで**“空母 飛龍”の活躍感**が一気に立ち上がります。

まとめ:一隻と一人が残した教訓

空母「飛龍」は、条約の枠内で速力と発着艦テンポを極限まで追い求めた“攻勢特化”の空母でした。

そして山口多聞は、その設計思想を最大限に生かす迅速果断の指揮官。真珠湾からインド洋での連続打撃、ミッドウェーでは単艦反撃で一時的に戦局を巻き戻すほどの鋭さを示しました。

しかし最期に露呈したのは、冗長性の薄さと被害管制の脆さという構造的な弱点。

このトレードオフは、現代の組織運用にも響きます。

今日に活きる3つの示唆

- スピード×バッファの両立

速さだけでなく、「もし失敗しても立て直せる余裕」を設計に織り込む。 - 情報優位の確保

戦術の巧拙以前に、見つけ、先に打つためのセンサー/索敵(情報収集)を軽視しない。 - 分散・冗長化

燃料・弾薬・電力・意思決定の経路を分けておくことで、“倒れにくさ”を上げる。

一言でいえば――

「飛龍」は“当てて勝つ”強さ、山口多聞は“時間で勝つ”指揮官。

だが勝ち続けるには、**“倒れにくい仕組み”**が不可欠だった、ということです。

コメント