導入:「撤退」報道が生んだ誤解

2022年11月、一本のニュースが防衛産業界を駆け巡った。

「島津製作所、空自向け部品製造から撤退へ──低収益で防衛事業の継続困難」

読売新聞をはじめとする主要メディアが一斉に報じたこのニュースは、瞬く間に拡散され、SNS上では「また日本の防衛産業が縮小する」「技術の空洞化が進む」といった悲観的な声が溢れた。

しかし──。

実際には、島津製作所は防衛事業を完全に撤退したわけではない。

2024年の株主総会において、同社は明確にこう述べている。

「防衛事業と民航事業の……今後も引き続き……当社にとって1つの重要地域であるとの認識のもと、事業を継続してまいります。」

つまり、報道された「撤退」は、一部事業の見直し・縮小であり、防衛事業そのものからの完全撤退ではなかったのだ。

では、なぜこのような誤解が生まれたのか?

島津製作所は何を選び、何を捨てたのか?

そして今、同社の防衛事業はどうなっているのか?

本記事では、報道の裏側にある真実と、日本の防衛産業が直面する構造的課題、そして島津製作所という老舗企業が下した戦略的判断を、徹底的に掘り下げていく。

2. 島津製作所とは何者か?──創業147年、科学技術で日本を支える巨人

2-1. 企業プロフィール

島津製作所(株式会社島津製作所、英: Shimadzu Corporation)は、1875年(明治8年)創業の、日本を代表する精密機器・計測機器メーカーだ。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 創業 | 1875年(明治8年) |

| 本社所在地 | 京都府京都市中京区 |

| 代表者 | 上田輝久(代表取締役社長) |

| 資本金 | 266億円(2024年3月末時点) |

| 連結売上高 | 約4,465億円(2024年3月期) |

| 従業員数 | 連結約13,800名 |

| 事業領域 | 分析・計測機器、医用機器、航空機器、産業機器 |

創業者・島津源蔵(初代)は、京都で理化学器械の製造を始め、日本の近代化を支える科学技術の基盤を築いた。二代目源蔵の時代には、国産初のX線装置や蓄電池を開発し、医療・産業分野で革新を起こしている。

そして2002年、島津製作所の田中耕一氏がノーベル化学賞を受賞したことは、同社の技術力を世界に知らしめる象徴的な出来事となった。

2-2. 主力事業と収益構造

島津製作所の事業は、大きく以下の4セグメントに分かれる。

①分析・計測機器事業(売上高の約50%)

- 液体クロマトグラフ、質量分析計、分光光度計など

- 製薬、化学、食品、環境分析など幅広い分野で使用

- 世界トップクラスのシェアを誇る主力事業

②医用機器事業(売上高の約30%)

- X線診断装置、CT、血管造影装置など

- 医療現場を支える高精度画像診断機器

③産業機器事業(売上高の約15%)

- 油圧機器、風力発電用制御機器、航空機器など

- 防衛関連事業もこのセグメントに含まれる

④その他(売上高の約5%)

- 環境・エネルギー関連、コンサルティングなど

注目すべきは、防衛事業が全体の売上高に占める割合は極めて小さいという点だ。後述するが、これが「撤退」報道の背景にある重要な要素となる。

2-3. 島津製作所の企業文化と技術力

島津製作所の強みは、「科学技術で社会に貢献する」という一貫した理念にある。

同社の企業スローガンは、「Science for Society(科学技術で社会に貢献する)」。

この理念のもと、同社は以下のような技術的特徴を持つ。

- 高精度・高信頼性:医療や分析の現場で求められる「誤差を許さない精度」

- カスタマイズ対応力:顧客ごとの特殊ニーズに応える柔軟性

- 長期サポート体制:製品納入後も数十年にわたる保守・メンテナンス

こうした技術力と信頼性が、防衛分野においても評価されてきた。

3. 防衛事業の歴史と変遷──島津製作所が担ってきた「見えない役割」

3-1. 戦前・戦中の軍事関連事業

島津製作所の防衛関連事業の歴史は古い。

戦前・戦中、同社は大日本帝国陸海軍向けに、以下のような製品を供給していた。

- 航空計器:高度計、速度計、方位計など

- 光学機器:測距儀、照準器など

- 理化学機器:軍用研究所向けの分析装置

特に航空計器は、零戦をはじめとする帝国海軍機に搭載され、パイロットたちの命を預かる重要な役割を果たした。

当時の技術者たちは、限られた資源と時間の中で、「精度」と「信頼性」を極限まで追求した。その技術は、戦後の民生品開発にも引き継がれている。

3-2. 戦後の防衛事業再開

敗戦後、日本は連合国軍総司令部(GHQ)の占領下に置かれ、軍事産業は解体された。

しかし、1950年の朝鮮戦争勃発を契機に、日本は再軍備を開始。1954年に航空自衛隊が発足すると、島津製作所も再び防衛関連事業に参入した。

同社が手掛けたのは、主に以下の分野である。

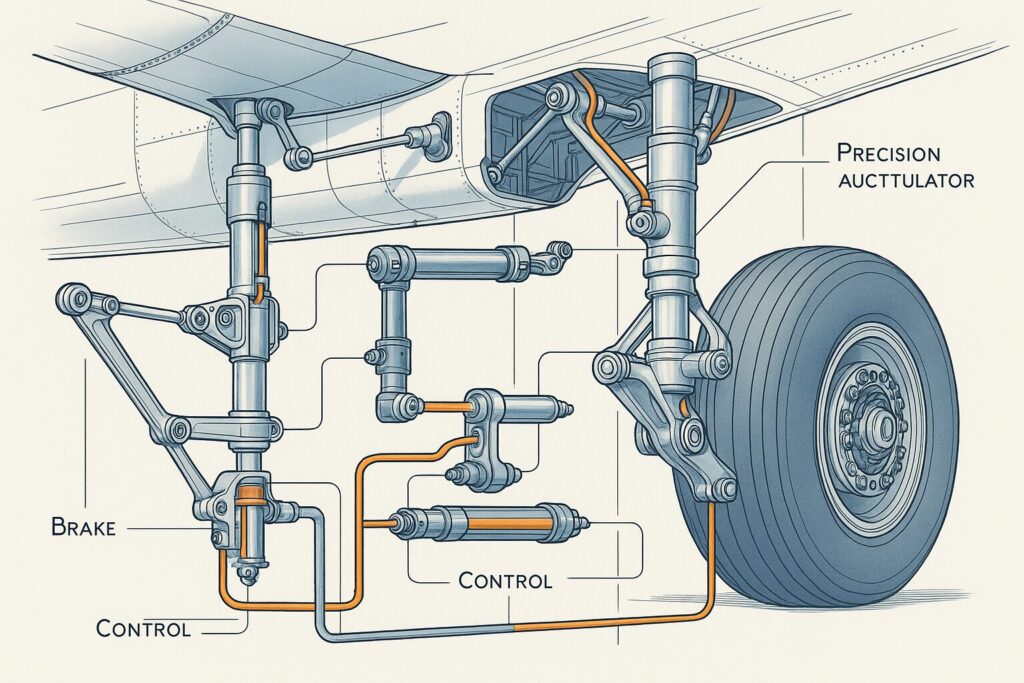

①航空機用油圧機器

- 着陸装置(ランディングギア)の油圧システム

- 操縦系統の油圧アクチュエーター

- ブレーキシステム

これらは、航空機の安全性を左右する極めて重要な部品だ。

②航空機用計測機器

- 飛行データレコーダー

- 各種センサー・計器

③地上支援機器

- 油圧試験装置

- 整備用計測機器

特に、F-15J戦闘機やC-130輸送機など、航空自衛隊の主力機に搭載される油圧機器の製造・保守を長年にわたって担ってきた。

3-3. 防衛事業の特殊性と課題

防衛事業には、民生品とは異なる特殊な制約がある。

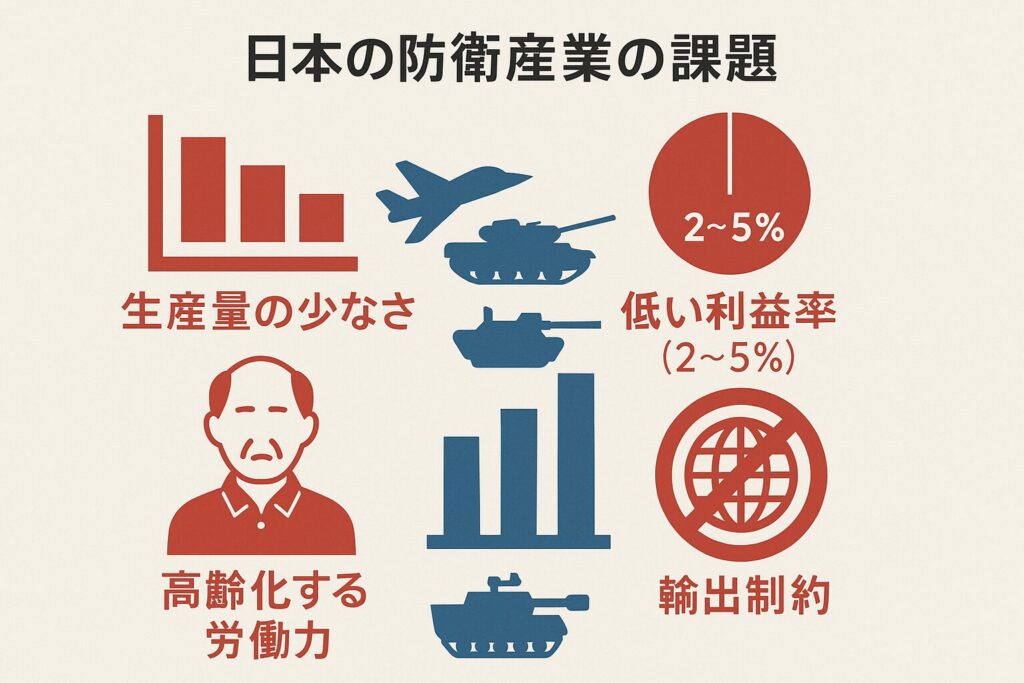

①少量生産・長期供給

- 防衛装備品は、民生品のような大量生産ができない

- 一方で、数十年にわたる部品供給・保守が求められる

- 結果、生産ラインを維持するコストが高い

②厳格な品質基準

- 軍用規格(MIL規格)や防衛省の技術基準をクリアする必要

- 品質管理・検査コストが民生品の数倍に及ぶ

③価格統制と利益率の低さ

- 防衛装備品の価格は、原価計算方式で決定される

- 利益率は数%程度に抑えられることが多い

- 民生品のような価格競争力や利益確保が困難

④技術情報の制約

- 軍事技術は機密扱いのため、民生転用が難しい

- 研究開発の成果を他分野に展開しにくい

こうした制約が、島津製作所の防衛事業に重くのしかかっていた。

4. 2022年「撤退報道」の真相──何が起き、何が報じられなかったのか

4-1. 報道の内容

2022年11月1日、読売新聞が以下のように報じた。

「分析機器大手の島津製作所(京都市)が、防衛関連事業から撤退する方針を固めたことがわかった。航空自衛隊向け部品の製造などをしているが、開発費に見合う収益が見込めないと判断した。」

産経新聞も同様に、「島津製作所が防衛関連事業からの撤退を検討していることが2日、分かった。採算性の改善が課題で、令和2年発表の中期経営計画では防衛分野を含む航空機器事業の見直しを進めていた。」と報じた。

この報道を受けて、防衛産業関係者や投資家の間には、「また一つ、日本の防衛産業が縮小する」という危機感が広がった。

4-2. 報道の背景:何が問題だったのか

では、なぜ島津製作所は「撤退」を検討したのか?

その背景には、以下の要因があった。

①低収益性

- 前述の通り、防衛事業は利益率が極めて低い

- 島津製作所の場合、防衛事業の営業利益率は1〜2%程度と推定される

- 一方、主力の分析・計測機器事業は10%以上の利益率を誇る

②開発費負担の増大

- 航空機の近代化に伴い、新型油圧機器や電子機器の開発が必要に

- しかし、開発費を回収できる見込みが立たない

- 特に、F-35A戦闘機など、米国製装備品が増える中で、国内メーカーの参入余地が縮小

③人材・設備の維持コスト

- 防衛事業専用の生産ラインや検査設備を維持するコストが重い

- 技術者の確保・育成も課題

④経営資源の選択と集中

- 2020年に発表した中期経営計画では、「成長分野への経営資源の集中」を掲げた

- 防衛事業よりも、医用機器や分析機器の成長性が高いと判断

4-3. 「撤退」の実態:何を残し、何を捨てたのか

しかし、ここで重要なのは、島津製作所が「完全撤退」したわけではないという点だ。

同社が実際に行ったのは、以下のような選択的縮小である。

①新規開発からの撤退

- 新型航空機向けの油圧機器開発から撤退

- 既存製品の改良・派生開発も原則として行わない

②既存製品の保守継続

- すでに納入済みの製品については、保守・部品供給を継続

- F-15Jなど、現役機に搭載されている油圧機器のサポートは維持

③一部事業の他社移管検討

- 生産ラインや技術を他社に移管する可能性を模索

つまり、「新規投資はしないが、既存の責任は果たす」という姿勢だ。

4-4. 株主総会での説明:「事業継続」の真意

2024年の株主総会において、島津製作所は以下のように説明している。

「当社の方針として、航空機器事業を世界に伍して戦える事業として育成するためには、当社だけでなく、欧米のように複数の企業が協力する体制を構築する必要があると認識しており、この認識は現在においても変わっておりません」

この発言からは、以下の点が読み取れる。

- 完全撤退ではなく、事業継続の意思がある

- 「協力する体制」という表現から、他社と連携して開発を進める狙い

- ただし、独自での開発規模や投資レベルは見直す

つまり、報道された「撤退」は、「縮小」であり、「防衛事業全体からの撤退」ではなかったのだ。

5. 事業継続の実態と現在の取り組み──「撤退」後も続く島津の責任

5-1. 現在も稼働する保守・サポート体制

2022年の報道以降、島津製作所の防衛事業は「消滅した」と誤解されがちだ。

しかし実際には、既存装備品の保守・部品供給は粛々と継続されている。

航空自衛隊が運用するF-15J戦闘機やC-130H輸送機には、島津製作所が製造した油圧機器が数多く搭載されている。これらの機体は、2030年代まで現役で運用される予定であり、その間の部品供給や整備サポートは不可欠だ。

保守継続の具体例

| 装備品 | 島津製作所の担当部品 | 運用終了予定 |

|---|---|---|

| F-15J戦闘機 | 着陸装置油圧システム、ブレーキ系統 | 2030年代後半 |

| C-130H輸送機 | 油圧アクチュエーター、各種バルブ | 2030年代前半 |

| T-4練習機 | 油圧機器、計測装置 | 2040年代以降 |

これらの装備品が退役するまで、島津製作所は部品の製造・在庫管理・技術サポートを継続する責任を負っている。

防衛装備品の保守契約は、民間企業が一方的に打ち切ることはできない。防衛省との契約に基づき、装備品のライフサイクル全体をサポートする義務があるのだ。

5-2. 「選択的撤退」の実態──何を残し、何を捨てたのか

島津製作所が実際に行ったのは、以下のような段階的な事業縮小である。

①新規開発プロジェクトからの撤退

- F-35A戦闘機など、新型機向けの油圧機器開発には参画しない

- 次世代戦闘機(現在開発中)向けの提案も見送り

- 研究開発費の投入を大幅に削減

②生産ラインの段階的縮小

- 専用生産ラインの新規投資を凍結

- 既存ラインは保守部品製造のみに特化

- 人員配置も最小限に抑制

③技術移転・事業譲渡の模索

- 一部製品については、他の防衛産業メーカーへの技術移転を検討

- ただし、具体的な譲渡先は2025年1月時点で未確定

④民生転用可能な技術への集中

- 航空機用油圧技術を、産業用ロボットや建設機械に応用

- 計測技術を医療機器や環境分析装置に展開

- 防衛事業で培った高信頼性技術を、民生品の差別化要因に活用

つまり、「防衛専用の新規投資はしないが、既存製品の責任は果たし、技術は民生品に活かす」という戦略だ。

5-3. 防衛省との関係──「責任ある撤退」の模索

島津製作所の対応は、防衛省からも一定の理解を得ている。

防衛装備庁は、防衛産業の維持・育成を重要課題としているが、同時に「企業の経営判断を尊重する」という姿勢も示している。

実際、防衛省は以下のような対応を取っている。

①代替調達先の確保

- 島津製作所が製造を終了する部品については、他社への発注や海外調達を検討

- F-35Aなど米国製装備品については、元々米国サプライチェーンに依存

②技術継承支援

- 島津製作所から他社への技術移転を防衛省が仲介

- 中小企業への技術継承を促進する補助金制度を活用

③長期保守契約の柔軟化

- 既存装備品の保守契約を段階的に他社に移管

- 島津製作所には、移管完了までの技術サポートを要請

このように、防衛省と島津製作所は「責任ある撤退」を共同で模索している。

5-4. 社内での位置づけ──「防衛事業は重荷か、誇りか」

島津製作所の社内でも、防衛事業の位置づけは複雑だ。

経営層の視点

- 収益性が低く、経営資源の効率的配分を阻害

- 成長分野(医療、環境、バイオ)への投資を優先すべき

- ただし、「国防への貢献」という社会的責任も認識

技術者の視点

- 高い技術力と品質管理能力を培う場として評価

- 「自分たちの技術が国を守っている」という誇りとやりがい

- 一方で、「報われない努力」という不満も

株主の視点

- ROE(自己資本利益率)向上を求める声が強い

- 防衛事業の低収益性は、株価評価の足かせ

- ただし、ESG投資の観点から「国防への貢献」を評価する声も

こうした多様な視点の中で、島津製作所は「段階的縮小」という現実的な選択を下したのだ。

6. 防衛産業が抱える構造的課題──「島津の撤退」は氷山の一角

島津製作所の事例は、日本の防衛産業が抱える構造的な問題を浮き彫りにしている。

6-1. 「内外価格差」の深刻さ──最大5倍の価格差

日本の防衛装備品は、諸外国と比べて異常に高い。

ある調査によれば、同等性能の装備品の価格が、米国の2〜5倍に達するケースもある。

価格差の具体例

| 装備品 | 日本の調達価格 | 米国の調達価格 | 価格差 |

|---|---|---|---|

| 戦闘機(F-35A) | 約150億円 | 約90億円 | 1.7倍 |

| 潜水艦(そうりゅう型) | 約600億円 | 米国攻撃型潜水艦:約300億円 | 2倍 |

| 戦車(10式) | 約9億円 | 米国M1A2:約5億円 | 1.8倍 |

なぜこれほどの価格差が生まれるのか?

価格高騰の要因

①少量生産

- 米国は数百〜数千単位で生産するのに対し、日本は数十単位

- スケールメリットが全く働かない

- 生産ラインの維持コストが製品単価に跳ね返る

②国内調達比率の高さ

- 「国内産業育成」の名目で、国産部品の使用を義務付け

- 海外から安価に調達できる部品も、国内メーカーに発注

- 結果、コストが数倍に膨張

③長期開発と仕様変更

- 開発期間が10年以上に及ぶケースも

- その間に仕様変更が繰り返され、開発費が膨張

- 最終的に製品単価に上乗せ

④利益率の低さによる非効率

- 前述の通り、防衛装備品の利益率は数%程度

- メーカーは「やる気」が出ず、効率化投資も進まない

- 結果、さらにコストが上がる負のスパイラル

6-2. 「武器輸出三原則」の呪縛──輸出できない日本

日本の防衛産業が苦しむもう一つの要因が、武器輸出の制約だ。

武器輸出三原則の変遷

| 時期 | 政策 | 内容 |

|---|---|---|

| 1967年 | 武器輸出三原則 | 共産圏、国連決議違反国、紛争当事国への輸出禁止 |

| 1976年 | 武器輸出三原則の厳格化 | 事実上、全面禁輸 |

| 2014年 | 防衛装備移転三原則 | 一定条件下で輸出解禁 |

| 2023年 | 殺傷能力のある装備品の輸出解禁検討 | 政府内で議論中 |

2014年に「防衛装備移転三原則」が導入され、輸出が部分的に解禁されたが、実績は極めて限定的だ。

輸出実績の乏しさ

- フィリピンへの警戒管制レーダー輸出(2020年)

- インドネシアへの救難飛行艇US-2輸出(交渉中、難航)

- オーストラリアへの潜水艦輸出(2016年、失注)

なぜ輸出が進まないのか?

①国内世論の反発

- 「武器商人になるのか」という批判

- 平和主義的価値観との衝突

②厳格な審査プロセス

- 輸出には国家安全保障会議(NSC)の承認が必要

- 手続きが煩雑で、商談がまとまらない

③価格競争力の欠如

- 前述の「内外価格差」により、国際市場で全く競争力がない

- 同等性能の装備品が、他国の2〜5倍の価格では売れるはずがない

④アフターサポート体制の未整備

- 輸出後の保守・部品供給体制が構築されていない

- 購入国から敬遠される

こうした制約により、日本の防衛産業は「内需だけで生き延びる」しかない状況に追い込まれている。

6-3. 人材不足と技術継承の危機

防衛産業は、「若者が来ない業界」になりつつある。

人材不足の実態

- 防衛産業の平均年齢は45歳以上

- 新卒採用は年々減少

- 技術者の退職後の後継者不足が深刻

なぜ若者が来ないのか?

①イメージの悪さ

- 「武器を作る仕事」への抵抗感

- SNSでの批判を恐れる若者も

②待遇の低さ

- 利益率が低いため、給与水準も低い

- IT企業やコンサルに比べて魅力に欠ける

③キャリアパスの不透明さ

- 防衛産業での経験が、他業界で評価されにくい

- 転職市場での価値が低い

④機密保持の制約

- 仕事内容を外部に話せない

- 研究成果を論文発表できない

- 技術者としての「承認欲求」が満たされない

こうした状況が、技術継承の断絶を招いている。

島津製作所の「撤退」も、こうした人材難が背景にあったと推測される。

6-4. 「防衛産業基盤」の崩壊リスク

島津製作所のような「Tier2・Tier3サプライヤー」(二次・三次下請け)の撤退が相次げば、防衛産業全体が崩壊しかねない。

サプライチェーンの構造

【Tier1】三菱重工、川崎重工、IHIなど(完成品メーカー)↓

【Tier2】島津製作所、日本電気、東芝など(主要部品メーカー)

↓

【Tier3】中小企業(専用部品・素材メーカー)問題は、Tier2・Tier3の撤退が加速していることだ。

撤退企業の例

| 企業名 | 撤退内容 | 時期 |

|---|---|---|

| 島津製作所 | 航空機用油圧機器の新規開発撤退 | 2022年 |

| 三菱電機 | 一部防衛事業の縮小検討 | 2023年 |

| 複数の中小企業 | 防衛部品製造からの完全撤退 | 2020年代 |

こうした撤退が続けば、「作りたくても作れない」事態に陥る。

実際、防衛省は「サプライチェーン維持」を喫緊の課題として認識しており、以下のような対策を打ち出している。

防衛省の対策

- 「防衛産業強化法」の制定検討(2024年)

- 補助金・税制優遇による企業支援

- 長期契約による事業予見性の向上

- 輸出促進による市場拡大

しかし、これらの対策が実効性を持つかは未知数だ。

7. 島津製作所の選択と集中戦略──「科学技術で社会に貢献する」原点回帰

7-1. 中期経営計画と事業ポートフォリオ再編

島津製作所は、2020年に発表した「中期経営計画2023」において、以下の方針を打ち出した。

重点戦略

①成長分野への経営資源集中

- 医療機器:高齢化社会における画像診断装置の需要拡大

- 分析・計測機器:環境規制強化に伴う需要増

- バイオ・ライフサイエンス:創薬支援、遺伝子解析など

②収益性の低い事業の見直し

- 航空機器事業(防衛・民航含む)の縮小

- 一部産業機器事業の再編

③グローバル展開の加速

- 海外売上比率を50%以上に引き上げ

- 新興国市場への積極進出

この戦略の中で、防衛事業は「見直し対象」に位置づけられたのだ。

7-2. ROE向上への圧力──株主資本主義との葛藤

島津製作所の経営陣が直面しているのは、「株主からのROE向上要求」だ。

島津製作所のROE推移

| 年度 | ROE | 業界平均 |

|---|---|---|

| 2020年 | 6.2% | 8.5% |

| 2021年 | 7.8% | 9.2% |

| 2022年 | 8.5% | 9.8% |

| 2023年 | 9.1% | 10.2% |

島津製作所のROEは、業界平均を下回っている。

機関投資家からは、「低収益事業の整理」を求める声が強い。

防衛事業は、まさにその「低収益事業」の典型だった。

7-3. 技術の民生転用──防衛技術が拓く新市場

しかし、島津製作所は防衛事業で培った技術を完全に捨てたわけではない。

民生転用の事例

①高精度油圧技術

- 防衛用油圧機器で培った高信頼性技術を、産業用ロボットに応用

- 半導体製造装置の精密位置決め機構に展開

②過酷環境対応技術

- 軍用機の厳しい環境(高温・低温・振動)に耐える設計技術

- 宇宙機器や深海探査機器に応用

③高速データ処理技術

-飛行データレコーダーで培ったデータ処理技術

- 自動運転車のブラックボックスに応用検討

このように、島津製作所は「防衛事業からの撤退」を、「技術の民生転用による新市場開拓」に転換しようとしている。

7-4. 「社会貢献」と「収益性」の両立──島津が目指す未来

島津製作所の企業理念は、「Science for Society(科学技術で社会に貢献する)」だ。

この理念のもと、同社は以下のようなバランスを模索している。

島津製作所の目指す姿

①社会的責任

- 既存の防衛装備品の保守は責任を持って継続

- 国防への貢献という社会的使命は認識

②経済的合理性

- 新規投資は収益性の高い分野に集中

- 株主への適切なリターンを確保

③技術的継続性

- 防衛事業で培った技術を民生品に活かす

- 技術者のモチベーションとキャリアパスを確保

④長期的視点

- 短期的な収益だけでなく、10年後、20年後の社会ニーズを見据える

- 持続可能な成長を追求

このバランスの中で、島津製作所は「選択的撤退」という苦渋の決断を下したのだ。

8. 今後の展望と防衛産業の未来──島津の決断が示す「日本の選択」

8-1. 政府の防衛産業強化策──「2027年まで」の本気度

島津製作所の「選択的撤退」が象徴するように、日本の防衛産業は今、存続の危機に立たされている。

しかし、政府もこの状況を座視しているわけではない。

2022年12月、岸田政権は「防衛力整備計画」を閣議決定し、2023年度から2027年度までの5年間で、防衛費を43兆円に増額する方針を打ち出した。

これは従来の約1.5倍の規模であり、GDP比2%という「NATO基準」に到達する歴史的転換だ。

防衛費の推移と今後の計画

| 年度 | 防衛費 | GDP比 |

|---|---|---|

| 2022年度 | 5.4兆円 | 約1.0% |

| 2023年度 | 6.8兆円 | 約1.2% |

| 2024年度 | 7.9兆円 | 約1.4% |

| 2027年度(計画) | 8.9兆円 | 約2.0% |

この大幅増額は、防衛産業にとって追い風となるはずだ。

政府の防衛産業支援策

①「防衛産業強化法」の制定(2024年)

- 防衛産業を「経済安全保障の基盤」と位置づけ

- 企業への補助金・低利融資制度を整備

- サプライチェーン維持のための資金支援

②長期契約制度の拡充

- 従来の単年度契約から、5年〜10年の長期契約へ移行

- 企業の事業予見性を高め、投資を促進

③利益率の改善

- 防衛装備品の価格算定方式を見直し

- 利益率を現行の数%から10%程度に引き上げ検討

④輸出促進策

- 武器輸出三原則の運用を柔軟化

- 「防衛装備移転三原則」のさらなる緩和を検討

- 2023年、殺傷能力のある装備品の輸出解禁を決定

⑤研究開発支援

- 大学や研究機関との連携強化

- 「安全保障技術研究推進制度」の予算拡充

- AI、無人機、サイバー防衛などの先端技術開発を支援

こうした政策が実効性を持てば、防衛産業は「利益が出ない業界」から脱却できる可能性がある。

8-2. 島津製作所は「復帰」するのか?──3つのシナリオ

では、島津製作所は今後、防衛事業に再び本格参入するのだろうか?

現時点では、以下の3つのシナリオが考えられる。

シナリオ①:「現状維持」──保守のみ継続

【最も可能性が高い】

- 既存装備品の保守・部品供給のみ継続

- 新規開発には参入しない

- 2030年代後半、F-15J退役とともに防衛事業を完全終了

メリット

- 経営資源を成長分野(医療・分析機器)に集中できる

- 既存契約の責任は果たし、企業の信頼性を維持

デメリット

- 防衛技術の蓄積が途絶える

- 国防への貢献という「社会的使命」を放棄することへの批判

シナリオ②:「選択的復帰」──特定分野に再参入

【中程度の可能性】

- 政府の支援策により、収益性が改善した場合

- 無人機用油圧機器や次世代戦闘機の一部部品など、民生技術と共通性が高い分野に限定して参入

メリット

- 防衛技術を民生品に転用しやすい

- 政府の補助金・長期契約により、収益性を確保

デメリット

- 限定的な参入では、技術的優位性を維持しにくい

- 競合他社(海外メーカー含む)との競争激化

シナリオ③:「本格復帰」──防衛事業を再び戦略部門に

【可能性は低いが、ゲームチェンジャー】

- 政府が利益率10%超を保証し、輸出市場が本格的に開放された場合

- 防衛事業が「成長分野」に転換

メリット

- 国防への貢献という「社会的使命」を果たせる

- 高い技術力を活かし、国際市場で競争力を発揮

デメリット

- 経営資源の分散

- 国内世論の反発(「武器商人」批判)

現時点では、シナリオ①「現状維持」が最も現実的だが、政府の支援策次第では、シナリオ②「選択的復帰」の可能性も十分にある。

8-3. 防衛産業の「未来図」──5つの変化の兆し

島津製作所の事例が示すように、日本の防衛産業は今、大きな転換点にある。

今後、以下のような変化が予想される。

①「統合と再編」──大手メーカーへの集約

- 島津製作所のような中堅メーカーの撤退が進む

- 三菱重工、川崎重工、IHIなど、大手メーカーへの統合・再編が加速

- 「防衛版トヨタ」のような巨大企業の誕生も視野に

②「民生転用の加速」──デュアルユース技術の活用

- 防衛専用技術ではなく、民生品と共通技術の活用が主流に

- ドローン、AI、ロボティクス、サイバーセキュリティなど、民生市場でも需要がある技術が中心に

③「国際協力の深化」──「一国完結」からの脱却

- 日本単独での装備品開発は困難に

- 英国、イタリアとの次世代戦闘機共同開発など、国際共同プロジェクトが増加

- 米国との技術協力もさらに深化

④「輸出市場の開拓」──「内需依存」からの脱却

- 武器輸出三原則の緩和により、輸出市場が徐々に拡大

- 東南アジア、中東、東欧などが主要ターゲット

- ただし、価格競争力の確保が課題

⑤「スタートアップの参入」──「旧態依然」からの脱却

- ドローン、サイバー防衛、宇宙ビジネスなど、ベンチャー企業の参入が増加

- 「防衛版シリコンバレー」の形成を目指す動きも

こうした変化の中で、島津製作所のような「技術はあるが規模は小さい」企業がどう生き残るかが、日本の防衛産業の未来を左右する。

9. 投資家が知るべきポイント──島津製作所と防衛銘柄の「賢い見方」

9-1. 島津製作所の投資価値──「防衛撤退」は悪材料か?

投資家の視点から見ると、島津製作所の「防衛事業縮小」は、必ずしも悪材料ではない。

ポジティブな側面

①経営資源の最適配分

- 低収益の防衛事業から撤退し、高収益の医療・分析機器に集中

- ROE(自己資本利益率)の改善が期待できる

②株主還元の強化

- 2024年3月期、島津製作所の配当性向は約40%

- 収益性改善により、配当増額の余地あり

③ESG評価の向上

- 「武器製造からの撤退」は、ESG投資家から好意的に評価される可能性

- 一方で、「国防への貢献放棄」という批判も

ネガティブな側面

①技術の多様性喪失

- 防衛事業で培った高信頼性技術の蓄積が途絶える

- 長期的な技術競争力への影響は不透明

②政府との関係悪化リスク

- 防衛産業からの撤退が、政府調達での不利につながる可能性

- ただし、医療・分析機器は政府調達の対象外のため、影響は限定的

投資判断のポイント

【結論】:島津製作所は「防衛撤退」を織り込み済みで、成長分野へのシフトが進行中

- 株価は2022年の「撤退報道」後、一時的に下落したが、その後は回復基調

- 医療・分析機器の成長が、防衛事業の縮小を十分に補っている

- 中長期的には「買い」と評価できる

9-2. 防衛銘柄の選び方──「3つのチェックポイント」

島津製作所の事例から学ぶべきは、「防衛事業 = 成長分野」とは限らないということだ。

投資家が防衛銘柄を選ぶ際には、以下の3つのチェックポイントを押さえるべきだ。

チェックポイント①:防衛事業の売上比率と収益性

| 企業名 | 防衛事業売上比率 | 防衛事業の営業利益率 |

|---|---|---|

| 三菱重工 | 約30% | 5〜8% |

| 川崎重工 | 約20% | 3〜6% |

| IHI | 約15% | 4〜7% |

| 三菱電機 | 約10% | 6〜9% |

| 島津製作所 | 約2〜3% | 1〜2% |

ポイント:

- 防衛事業の比率が高い企業は、政府の防衛費増額の恩恵を受けやすい

- ただし、利益率が低い場合、増収でも増益にならない可能性

- 利益率5%以上が一つの目安

チェックポイント②:輸出実績と海外展開力

| 企業名 | 主な輸出実績 | 海外売上比率 |

|---|---|---|

| 三菱重工 | フィリピン向けレーダー、豪州向け潜水艦(失注) | 約40% |

| 川崎重工 | インドネシア向け飛行艇(交渉中) | 約35% |

| IHI | 米国向けエンジン部品 | 約30% |

ポイント:

- 輸出実績がある企業は、内需依存リスクが低い

- ただし、日本の武器輸出は依然として限定的

- 民生品での海外展開力も重要な評価軸

チェックポイント③:民生転用技術の保有

| 企業名 | 防衛技術の民生転用例 |

|---|---|

| 三菱重工 | ガスタービン技術 → 発電プラント |

| 川崎重工 | ヘリコプター技術 → ドローン、eVTOL |

| IHI | ジェットエンジン技術 → 民航機エンジン |

| 島津製作所 | 油圧技術 → 産業用ロボット、半導体製造装置 |

ポイント:

- 民生転用が進んでいる企業は、防衛事業の縮小リスクが低い

- 技術の汎用性が高いほど、長期的な競争力を維持しやすい

9-3. 2025年注目の防衛銘柄──「5つの本命」

投資家が今、注目すべき防衛銘柄を5つ挙げる。

①三菱重工業(7011)──防衛産業の絶対王者

強み:

- 戦闘機、護衛艦、潜水艦、ミサイルなど、フルラインナップ

- 次世代戦闘機の主契約企業

- 政府との太いパイプ

課題:

- 造船事業の不振

- 海外受注の競争力不足

投資判断:

- 防衛費増額の最大の受益者

- 中長期で「買い」

②川崎重工業(7012)──潜水艦とヘリの雄

強み:

- 潜水艦建造で世界トップクラスの技術力

- ヘリコプター事業も堅調

- そうりゅう型からたいげい型へのスムーズな移行

課題:

- 二輪車・建設機械事業の低迷

- 防衛事業の比率が低い

投資判断:

- 潜水艦増産の恩恵大

- 中期で「買い」

③IHI(7013)──エンジンの巨人

強み:

- 航空機エンジンで世界シェア上位

- F-35のエンジン部品も供給

- 宇宙ビジネスへの進出

課題:

- 民航機需要の変動に左右される

- 防衛事業単体の利益率は低い

投資判断:

- 民航機回復と防衛費増額のダブル追い風

- 中長期で「買い」

④三菱電機(6503)──レーダーと通信の番人

強み:

- レーダー、通信システムで圧倒的シェア

- イージス艦、パトリオットなどに採用

- サイバー防衛への展開も

課題:

- 品質不正問題の影響

- 防衛事業の比率は全体の10%程度

投資判断:

- 品質問題の収束後は「買い」

- レーダー需要の拡大が追い風

⑤島津製作所(7701)──復帰の可能性を秘めた伏兵

強み:

- 医療・分析機器で世界トップクラス

- 高い技術力と信頼性

- 防衛技術の民生転用が進行中

課題:

- 防衛事業は縮小方針

- 短期的な防衛費増額の恩恵は限定的

投資判断:

- 防衛ではなく、医療・分析機器の成長に期待

- 中長期で「買い」

9-4. リスク要因──「3つの落とし穴」

防衛銘柄への投資には、以下のリスクがある。

リスク①:政策変更リスク

- 政権交代により、防衛費増額が凍結・縮小される可能性

- 武器輸出政策の再規制

リスク②:国際情勢の変化

- 台湾有事、北朝鮮情勢などが緊張緩和すれば、防衛需要が減少

- 逆に、紛争激化で需要急増のシナリオも

リスク③:技術革新の遅れ

- AI、無人機、サイバーなど、新技術への対応が遅れる企業は淘汰される

- 従来の「メカ中心」から「ソフト中心」へのシフトが必要

10. まとめ:技術立国の矜持──島津製作所が問いかけるもの

10-1. 「選択と集中」は正しかったのか

島津製作所の「防衛事業縮小」は、経営判断としては合理的だ。

- 低収益の防衛事業から撤退し、高収益の医療・分析機器に集中

- 株主利益を最大化する

しかし、国家全体の視点から見れば、別の評価もある。

- 防衛産業基盤の喪失につながる

- 技術の空洞化が進む

- 「国を守る意志」の後退

これは、「企業の論理」と「国家の論理」の衝突だ。

10-2. 「国防」と「経済合理性」の両立は可能か

この問題の本質は、「国防は儲かるビジネスではない」という点にある。

民間企業は、利益を追求する存在だ。

しかし、国防は「利益度外視」の領域でもある。

この矛盾を解決する方法は、以下の3つしかない。

①政府が「儲かるように」する

- 利益率を10%以上に引き上げ

- 長期契約で事業予見性を確保

- 輸出市場を開放し、スケールメリットを実現

②国有企業を設立する

- 民間企業に頼らず、国が直接製造

- フランスの「ダッソー」、イタリアの「レオナルド」のような半国営企業

③「国防は民間に任せない」と割り切る

- 重要装備品は海外調達で賄う

- 日本は研究開発と一部製造に特化

現状の日本は、①と③の中間にある。

しかし、「中途半端」では防衛産業は維持できない。

10-3. 島津製作所に学ぶ「技術立国」の未来

島津製作所の事例は、日本全体が直面する課題を象徴している。

「技術はあるが、それを活かすビジネスモデルがない」

同社の強みは、「精度」「信頼性」「長期サポート」にある。

これは、日本のものづくりの真髄だ。

しかし、こうした強みが「儲からない」のであれば、企業は撤退する。

これは、日本の製造業全体が抱える構造問題だ。

日本が目指すべき道

①技術の「民生転用」を加速

- 防衛技術を、医療、環境、エネルギーなどに展開

- デュアルユース技術の育成

②「高付加価値」へのシフト

- 大量生産ではなく、「世界でここにしかない技術」に特化

- 「ニッチトップ戦略」の徹底

③国際協力の深化

- 「一国完結」を諦め、「国際分業」を受け入れる

- 同盟国との技術協力を強化

④若者が憧れる産業へ

- 「給与」「キャリアパス」「社会的評価」を改善

- 「国を守る仕事」への誇りを取り戻す

10-4. 最後に──「散った兵士たち」への責任

僕たちは、太平洋戦争で散った兵士たちに、何を引き継いだのだろうか。

彼らは、技術力でも、精神力でも、世界と戦った。

零戦は、一時期「世界最強」だった。

大和は、世界最大の戦艦だった。

しかし、物量と戦略の前に敗れた。

その後、日本は「経済大国」として復活した。

しかし今、「技術立国」としての矜持が問われている。

島津製作所の「選択」は、合理的だが、寂しい。

「国を守る技術」を、利益が出ないから捨てる──

これが、令和の日本の現実だ。

しかし、僕は信じたい。

島津製作所が培った技術は、形を変えて生き続ける。

医療機器として、分析装置として、産業ロボットとして──

「科学技術で社会に貢献する」という理念は、変わらない。

そして、いつか、日本の防衛産業が「儲かる」業界になったとき、

島津製作所は、再び「国を守る技術」を世に送り出すかもしれない。

その日まで、僕たちは「技術立国」の誇りを、忘れてはならない。

【全体のまとめ】

島津製作所の「防衛事業縮小」は、日本の防衛産業が抱える構造的課題の象徴だ。

- 低収益性、少量生産、輸出制約により、民間企業は撤退を選ぶ

- 政府は防衛費増額、利益率改善、輸出促進で対応しようとしている

- しかし、抜本的な改革がなければ、防衛産業基盤は崩壊する

投資家にとっては、「防衛 = 成長分野」とは限らない。

- 三菱重工、川崎重工、IHIなど、大手は恩恵を受ける

- しかし、島津製作所のような中堅企業は、医療・分析機器に集中する方が合理的

日本が目指すべきは、「技術の民生転用」と「国際協力」だ。

- 「国防」と「経済合理性」を両立させる仕組みが必要

- そのためには、政府、企業、国民が一体となった取り組みが不可欠

島津製作所の「選択」は、寂しいが、正しい。

しかし、僕たちは「技術立国の誇り」を、決して忘れてはならない。

おすすめ関連記事

おすすめ書籍・プラモデル

防衛産業を知るための必読書

①『日本の防衛産業』(東洋経済新報社)

- 日本の防衛産業の全体像を、データと事例で解説

- Amazonで見る

②『武器輸出と日本企業』(岩波新書)

- 武器輸出三原則の変遷と、企業の葛藤を描く

- Amazonで見る

③『兵器と経済学』(中公新書)

- なぜ兵器は「儲からない」のか?経済学の視点で分析

- Amazonで見る

島津製作所の技術を体感できるアイテム

①島津製作所製 血圧計

- 同社の「精度へのこだわり」を家庭で体験

- Amazonで見る

②『ノーベル賞の舞台裏』田中耕一著

- 島津製作所の技術者文化を知る一冊

- Amazonで見る

防衛産業を支える技術を学ぶ

①『航空機の油圧システム』(成山堂書店)

- 島津製作所が手掛けた分野の専門書

- Amazonで見る

②F-15Jイーグル 1/72スケール プラモデル(ハセガワ)

- 島津製作所の油圧機器が搭載されていた戦闘機

- Amazonで見る

【編集後記】

島津製作所の事例を追うことは、日本の「ものづくり」の未来を考えることでもあった。

技術力があっても、それを「ビジネス」に変えられなければ、企業は生き残れない。

しかし、「儲からないから捨てる」だけでは、国家の基盤は守れない。

この矛盾を、どう乗り越えるのか。

それが、令和の日本が抱える最大の課題だと思う。

島津製作所の「選択」は、その一つの答えだ。

しかし、それが「最良の答え」かどうかは、まだ誰にもわからない。

僕たちにできるのは、この問題を忘れず、考え続けることだ。

そして、「技術立国・日本」の誇りを、次の世代に引き継ぐことだ。

コメント