「日本に防衛産業なんてあったの?」

数年前まで、こんな質問をされることも珍しくありませんでした。しかし2025年の今、状況は大きく変わっています。防衛費は過去最高水準に達し、三菱重工や川崎重工の株価は数年前の2倍以上。防衛関連の決算発表では「防衛事業が牽引」という文字が躍り、投資家向けIR資料には防衛セグメントの専用ページが設けられるようになりました。

実は日本の防衛産業は、戦後80年近くをかけて静かに、しかし着実に技術を磨き続けてきました。世界最高水準の静粛性を誇るそうりゅう型潜水艦。世界初の実用BMD(弾道ミサイル防衛)能力を持つイージス艦。独自開発に成功したF-2戦闘機や10式戦車。これらはすべて、日本企業の技術力の結晶です。

本記事では、そんな日本の防衛産業を支える企業群を徹底解説します。三菱重工や川崎重工といった大手から、高度なセンサー技術を持つニッチトップ企業まで。各社の得意分野、代表的な装備、そして今後の展望まで完全網羅します。

第1章:2025年、日本の防衛産業が「本気」になった背景

1-1. 転換点となった2022年~2023年

歴史の転換点は、しばしば突然やってきます。

2022年2月、ロシアによるウクライナ侵攻。それまで「戦争なんて遠い世界の話」と思っていた多くの日本人が、現代でも国家間の大規模戦争が起こりうることを目の当たりにしました。ドローンやミサイルが都市を襲い、工場や発電所が破壊される映像。それは決して対岸の火事ではありませんでした。

東アジアに目を向ければ、状況はさらに切迫しています。中国の軍事費は日本の4倍以上に達し、空母や最新鋭戦闘機の配備が加速。台湾周辺での軍事演習は常態化し、尖閣諸島周辺への侵入も続いています。北朝鮮は核・ミサイル開発を加速させ、日本上空を通過する弾道ミサイルの発射実験を繰り返しています。

こうした安全保障環境の激変を受けて、日本政府は2022年末に歴史的な決断を下しました。

1-2. 「国家防衛戦略」三文書が示した新時代

2022年12月、岸田政権が閣議決定した安全保障関連三文書(国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画)は、戦後日本の防衛政策における最大の転換点と言えるでしょう。

何が変わったのか?

最大のポイントは、防衛費を「5年間で43兆円」(従来比1.6倍)に増額し、2027年度にはGDP比2%(約11兆円)に到達させるという方針です。これは冷戦期の防衛力整備以来の大規模投資であり、NATO基準に並ぶ水準です。

そして、単なる増額ではありません。内容も大きく変わりました。

重視される「7つの重点分野」

- スタンド・オフ防衛能力:敵の射程外から攻撃できる長射程ミサイル

- 統合防空ミサイル防衛:多層的なミサイル防衛網の構築

- 無人アセット防衛能力:ドローンや無人機の活用

- 領域横断作戦能力:陸海空・宇宙・サイバーの統合運用

- 指揮統制・情報関連機能:C4ISRの強化

- 機動展開能力・国民保護:南西諸島防衛と有事対応

- 持続性・強靭性:弾薬・部品の備蓄、サプライチェーン強化

これらは単なるスローガンではありません。実際に数兆円規模の予算が配分され、具体的なプログラムが動き始めています。

1-3. 防衛産業にとっての「追い風」と「試練」

防衛費増額は、防衛産業にとって間違いなく追い風です。

三菱重工の2024年3月期決算では、防衛・宇宙セグメントの受注高が前年比50%増。川崎重工も航空宇宙セグメント(防衛含む)の営業利益が大幅改善。IHIも防衛事業の収益性向上を発表しました。株式市場も反応し、防衛関連銘柄は「ディフェンス・ストック」として注目を集めています。

しかし、手放しで喜べる状況ではありません。

防衛産業が抱える構造的課題

- 人材不足:少子高齢化で若手技術者の確保が困難

- サプライチェーンの脆弱性:中小企業の撤退が相次ぎ、部品調達が困難に

- 技術基盤の劣化:長年の低予算で技術開発投資が停滞

- 価格転嫁の困難さ:原材料高騰でも防衛契約の価格改定は容易でない

実際、2023年には複数の中小企業が「採算が合わない」として防衛事業から撤退。ある部品メーカーの社長は「民生品なら価格交渉できるが、防衛は契約が硬直的で、赤字を垂れ流すしかない」と嘆いています。

政府もこの危機感を共有しており、防衛力整備計画には「防衛産業基盤強化」が明記されました。契約制度の改善、サプライチェーン調査、中小企業支援など、具体的な施策が動き始めています。

1-4. 装備移転(輸出)への期待と現実

もう一つの大きな変化が、装備移転(武器輸出)政策の転換です。

2014年に「武器輸出三原則」が「防衛装備移転三原則」に変更されて以降、徐々に運用が柔軟化されてきました。そして2023年末の三原則見直しにより、ライセンス生産品の第三国輸出が条件付きで解禁。これにより、日本で作られたパトリオットミサイルやF-35部品の輸出に道が開かれました。

なぜ輸出が重要なのか?

防衛装備品は、調達数が限られているため単価が高くなりがちです。例えば、F-2戦闘機は調達数が当初計画の半分以下に減らされた結果、1機あたりの価格が約120億円(当時)という高額に。もし海外にも販売できれば、量産効果でコストを下げ、国内の調達単価も引き下げられます。

さらに重要なのは、産業基盤の維持です。国内需要だけでは生産ラインの維持が難しい装備品も、輸出があれば継続的な生産が可能になります。

実際、フィリピン向けのレーダーシステム輸出が成約し、東南アジア諸国からも日本の防衛装備への関心が高まっています。かつて大日本帝国が東南アジアで戦った地域に、今度は「平和と安定」のために日本の装備が渡る――歴史の皮肉と言うべきか、新しい時代の幕開けと言うべきか。

1-5. なぜ今、企業リストが必要なのか

このように、日本の防衛産業は大きな転換期を迎えています。

ミリタリーファンの視点からは、これまで情報が限られていた日本企業の技術力や開発状況を知る絶好の機会です。次期戦闘機GCAPはどこが作るのか? 新型護衛艦のレーダーはどこ製? スタンド・オフ・ミサイルの開発企業は? こうした疑問に答える情報が、以前より入手しやすくなっています。

投資家の視点からは、成長セクターとしての防衛産業に注目が集まっています。今後5年間で43兆円という巨大市場において、どの企業が主役を演じるのか? 大手総合メーカーか、それとも特定分野に特化したニッチ企業か? 企業分析の第一歩として、各社の得意分野と代表装備を知ることが不可欠です。

そして、日本の技術力を誇りに思う一人の日本人として、私たちの国が持つ高度な技術と、それを支える企業・技術者たちの努力を知ることには、大きな意味があります。

かつて大日本帝国は、欧米列強に対抗すべく独自の兵器開発に挑みました。零戦、戦艦大和、酸素魚雷――当時の最高技術を結集した傑作たちは、敗戦という結末を迎えながらも、日本の技術力を世界に示しました。

戦後、GHQによる航空機開発禁止令や厳しい制約の中で、日本の防衛産業は再出発を余儀なくされました。しかし技術者たちは諦めませんでした。民生技術で培った力を防衛分野にも応用し、ライセンス生産から学び、そして独自開発へと進んでいきました。

その結果が、今日の日本の防衛産業です。世界トップクラスの潜水艦技術、独自開発した戦車や護衛艦、そしてこれから実現する次期戦闘機GCAP。歴史の連続性の中で、先人たちの技術魂は確実に受け継がれています。

それでは、そんな日本の防衛産業を支える企業群を、詳しく見ていきましょう。

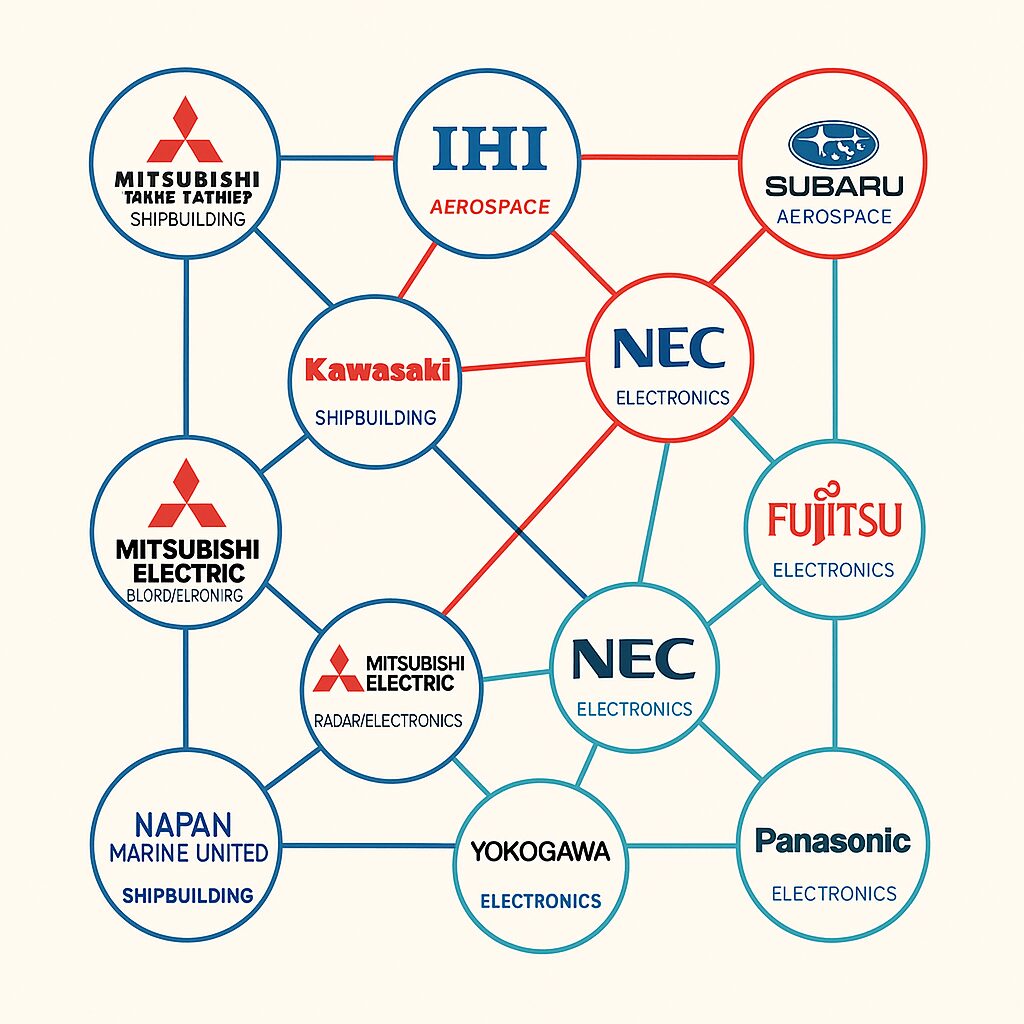

第2章:日本の防衛関連企業マップ(分野別一覧)

日本の防衛産業は、約1,500社の企業で構成されています(防衛省調達企業ベース)。その中核を担うのが、造船、航空、電子、車両などの分野における大手企業と、高度な技術を持つ中堅・中小企業です。

ここでは、主要な分野ごとに企業を整理してご紹介します。

2-1. 造船・艦艇分野:海洋国家を支える技術

【護衛艦・大型艦艇】

日本の護衛艦建造は、2社体制で進められています。

- 三菱重工業(長崎造船所、下関造船所)

- いずも型護衛艦、まや型イージス護衛艦など最新鋭艦を建造

- BMD(弾道ミサイル防衛)対応のイージスシステム統合技術

- 次世代護衛艦「FFM(もがみ型)」の建造も担当

- ジャパン マリンユナイテッド(JMU、横浜・磯子・舞鶴工場)

- IHIと日本鋼管の造船部門が統合して誕生

- もがみ型護衛艦の主要建造企業

- かが型、いずも型護衛艦の建造実績

これら2社は、単なる造船企業ではありません。高度な戦闘システムの統合、レーダーや武器システムの搭載、艦内ネットワークの構築など、「システムインテグレーター」としての能力が求められます。

【潜水艦】

日本の潜水艦技術は、世界最高水準と言われています。

- 三菱重工業(神戸造船所)

- そうりゅう型、たいげい型潜水艦の建造

- AIP(非大気依存推進)システムの実用化

- リチウムイオン電池潜水艦の実現(世界初)

- 川崎重工業(神戸工場)

- そうりゅう型、たいげい型の建造(三菱重工と交互発注)

- 潜水艦用ディーゼルエンジンの供給

- 艦内システムの統合技術

日本の潜水艦が持つ「静粛性」は、対潜水艦戦において決定的な優位性をもたらします。かつて帝国海軍の伊号潜水艦は、技術的には優れながらも戦術運用で苦戦しました。しかし現代の海上自衛隊の潜水艦部隊は、その技術力と訓練度で「太平洋の忍者」として恐れられています。

【艦艇装備・推進システム】

- IHI(横浜事業所)

- ガスタービンエンジン(LM2500、GE製のライセンス生産)

- 艦艇用ディーゼルエンジン

- 日本製鋼所(室蘭、広島)

- 艦艇用砲身・砲塔(127mm砲、62口径5インチ砲)

- クラッド鋼板などの特殊鋼材

2-2. 航空・宇宙・エンジン分野:空を制する翼

【戦闘機・固定翼機】

- 三菱重工業(小牧南、名古屋航空宇宙)

- F-2戦闘機の主契約企業(ロッキード・マーティンと共同開発)

- F-35のFACO(最終組立・検査)拠点

- 次期戦闘機GCAP(Global Combat Air Programme)の日本側主契約企業

- 国産ジェット練習機の開発実績

三菱重工の航空機部門は、かつて零戦を開発した「三菱重工業名古屋航空機製作所」の直系です。戦後の航空機開発禁止令から再起し、F-86、F-104のライセンス生産、F-15の国内組立、そしてF-2の共同開発へと進化してきました。その技術の集大成が、2030年代に実現予定のGCAPです。

- 川崎重工業(岐阜、名古屋)

- C-2輸送機(国産開発、世界トップクラスの性能)

- P-1哨戒機(国産ジェットエンジン搭載)

- T-4練習機

- F-35、F-2の機体分担製造

- SUBARU(旧・富士重工業、宇都宮)

- F-2戦闘機の主翼・中央翼を製造

- T-7練習機(米国向け)の主翼供給

- 複合材技術に強み

富士重工(現SUBARU)の源流は、中島飛行機です。隼、疾風などの名機を生み出した中島飛行機の技術者たちは、戦後、自動車産業に転じながらも航空機への情熱を保ち続けました。現在のSUBARUのAWD(四輪駆動)技術や水平対向エンジンには、航空機設計の思想が受け継がれています。

【ヘリコプター・回転翼機】

- 川崎重工業

- UH-2(陸自)、SH-60K(海自)などの製造

- 次期輸送ヘリ候補の開発

- SUBARU

- UH-1J(陸自)の製造

- AH-64Dアパッチのライセンス生産(終了)

【エンジン】

航空機のエンジンは「産業の頂点」と呼ばれる高度技術の結晶です。

- IHI(瑞穂、相馬)

- F-15、F-2用エンジン(F110)のライセンス生産

- P-1哨戒機用エンジンXF7-10(国産開発)

- C-2輸送機用エンジン(CF6ベース)

- GCAP用エンジンの共同開発参画

IHIの源流は石川島播磨重工業、さらに遡れば幕末の石川島造船所です。戦前は「陸軍航空技術廠」との協力でエンジン開発を行い、戦後はGEとの提携でジェットエンジン技術を習得しました。

- 川崎重工業

- T-4練習機用エンジン(XF3-30、国産開発)

- ヘリコプター用エンジン

- 三菱重工業

- GCAPエンジンの共同開発参画

【宇宙・ミサイル】

- 三菱重工業

- H-IIA/H-IIBロケット(打ち上げサービス)

- H3ロケット(新型基幹ロケット)

- イプシロンロケット(小型固体燃料)

- BMD用SM-3ミサイルの部品製造

- 各種誘導弾の開発・製造

- IHI エアロスペース

- 固体ロケットモーター(イプシロン、ミサイル用)

- 推進システム

2-3. 電子・レーダー・C4ISR分野:見えない戦場の主役

現代戦において、レーダーやセンサー、通信システムは「戦場の目と耳」です。この分野における日本企業の技術力は、世界的にも高く評価されています。

【レーダー・センサー】

- 三菱電機(通信機製作所、鎌倉)

- イージス艦搭載のFCS-3A(多機能レーダー)

- 警戒管制レーダーJ/FPS-5(ガメラレーダー)

- 空自の次世代警戒管制レーダー

- PAC-3用レーダー

- 日本の防衛電子分野のリーディングカンパニー

三菱電機の鎌倉製作所は、「日本の防衛電子の聖地」とも言える存在です。イージス艦のFCS-3Aは、米国のSPY-1レーダーとは異なる「AESA(アクティブ・フェーズドアレイ)」方式をいち早く実用化。世界的にも先進的なシステムです。

- 東芝インフラシステムズ(旧・東芝)

- 警戒管制レーダーJ/FPS-3改

- OPS-24対空レーダー(護衛艦搭載)

- 対砲レーダー

- 日本電気(NEC)

- 航空管制システム

- 地対空誘導弾のレーダー

- 装備移転:フィリピン向け警戒管制レーダー輸出

- 富士通

- 防空指揮管制システム(JADGE:航空自衛隊自動警戒管制組織)

- C4Iシステム

【電子戦・通信】

- 三菱電機

- 電子戦システム(ALQ-8、J/ALQ-5)

- 衛星通信システム

- NEC

- 戦術通信システム

- 暗号通信機器

【光学・センサー】

- 富士フイルム

- 赤外線センサー

- 航空カメラ

- タムロン

- 光学機器・照準システム

2-4. 地上装備・車両・火砲分野:陸の守り手

【戦車・装甲車両】

- 三菱重工業(相模原)

- 10式戦車(世界最高水準の火力・機動力・防御力バランス)

- 90式戦車

- 16式機動戦闘車(MCV)

- 89式装甲戦闘車

三菱重工の戦車開発の歴史は、戦前の九七式中戦車(チハ)に遡ります。戦後は61式、74式、90式、10式と進化を重ね、10式戦車は「世界最強の中型戦車」との評価も得ています。特に、狭い日本の道路・橋梁でも運用できる44トンの軽量設計ながら、120mm滑腔砲と複合装甲で大型戦車に匹敵する性能を実現した点は驚異的です。

- 小松製作所(コマツ)

- 軽装甲機動車(LAV)

- 施設作業車、ドーザー

- 民生建機の軍用転用

- 日野自動車・いすゞ自動車・トヨタ自動車

- 各種軍用トラック・輸送車両

- 高機動車

【火砲・弾薬】

- 日本製鋼所(室蘭、広島)

- 99式自走155mm榴弾砲の砲身

- 各種砲身・砲塔

- 大型鍛造品

- ダイキン工業

- 砲弾・ロケット弾の製造

- 化学防護関連

2-5. 小火器・弾薬・個人装備分野

【小火器】

- 豊和工業

- 89式5.56mm小銃

- 20式5.56mm小銃(最新型)

- 機関銃

豊和工業は、かつて日本軍の三八式歩兵銃、九九式小銃を製造した企業の流れを汲みます。戦後も一貫して自衛隊の小銃を供給し続けています。

- ミネベアミツミ

- 機関部品

- ベアリングなどの精密部品

【弾薬】

- ダイキン工業(化学部門)

- 各種弾薬

- 火工品

- 旭化成

- 火薬・爆薬

2-6. その他重要分野

【材料・素材】

- 東レ

- 炭素繊維複合材(CFRP):航空機主翼材料

- 防弾・防護素材

- 帝人

- アラミド繊維(防弾ベスト、ヘルメット)

- 複合材料

- 新日鐵住金(日本製鉄)

- 防弾鋼板

- 艦艇用鋼材

【サイバー・情報セキュリティ】

- NTTデータ

- 防衛情報システム

- 日立製作所

- C4Iシステム

- サイバーセキュリティ

第3章:主要企業ミニカタログ(詳細プロファイル)

ここでは、特に重要な企業について、より詳しく見ていきます。

3-1. 三菱重工業(MHI):日本防衛産業の総本山

企業概要

- 売上高(連結):約4兆円(2024年3月期)

- 防衛・宇宙セグメント売上:約6,000億円

- 従業員数:約8万人(連結)

防衛事業の特徴

三菱重工は、日本で唯一「陸海空すべての主要装備を手掛ける」総合防衛企業です。護衛艦、潜水艦、戦闘機、戦車、ミサイル、ロケット――ほぼすべての分野でトップシェアを持ちます。

主要製品・装備

- 海:いずも型護衛艦、まや型イージス艦、そうりゅう型/たいげい型潜水艦

- 空:F-2戦闘機(主契約)、F-35組立、次期戦闘機GCAP、H3ロケット

- 陸:10式戦車、16式機動戦闘車、89式装甲戦闘車

- ミサイル:12式地対艦誘導弾改(スタンド・オフ)、03式中距離地対空誘導弾、各種AAM(空対空ミサイル)

歴史と技術の系譜

三菱重工の源流は、1884年(明治17年)に設立された長崎造船所に遡ります。戦前は「三菱重工業」として、戦艦武蔵、零式艦上戦闘機(零戦)、九七式中戦車など、帝国陸海軍の主力兵器を数多く開発・製造しました。

敗戦後、GHQによる財閥解体で三菱重工は3社に分割されました。しかし1964年に再統合。航空機開発禁止令が解除された後は、F-86セイバーのライセンス生産から再スタートし、F-104、F-4、F-15と技術を蓄積。そしてF-2での共同開発を経て、ついに次期戦闘機GCAPでは英国・イタリアと対等な立場での共同開発を実現しました。

この歩みは、まさに「技術の継承」そのものです。零戦の設計主務者だった堀越二郎の精神は、F-2を設計した技術者たちへ、そしてGCAPを開発する若手エンジニアたちへと受け継がれています。

近年の動向

- 2023年:防衛・宇宙事業の受注高が前年比50%増加

- 2024年:GCAPの国際共同開発体制が本格始動、GIGO(Global Combat Air Programme International Government Organisation)への参画

- 2025年:次期護衛艦、長射程ミサイルの開発加速

投資家からの注目も高く、三菱重工の株価は2020年比で約2.5倍に上昇。防衛事業は「安定収益基盤」から「成長ドライバー」へと位置づけが変化しています。

3-2. 川崎重工業(KHI):技術の多様性を武器に

企業概要

- 売上高(連結):約1.8兆円(2024年3月期)

- 航空宇宙システムカンパニー売上:約3,500億円(防衛含む)

- 従業員数:約3.6万人(連結)

防衛事業の特徴

川崎重工の強みは「幅広さ」にあります。航空機(輸送機、哨戒機、ヘリコプター)、艦艇(潜水艦)、そして陸上車両(装輪装甲車)まで、多様な分野で高い技術力を持ちます。

主要製品・装備

- 航空機:C-2輸送機(国産開発)、P-1哨戒機(世界初の4発ジェット哨戒機)、T-4練習機、UH-2ヘリ

- 艦艇:そうりゅう型/たいげい型潜水艦(三菱重工と交互受注)

- エンジン:T-4用XF3-30ターボファンエンジン(国産)、ヘリ用エンジン

歴史と誇り

川崎重工の源流は1896年の川崎造船所。戦前は川崎航空機工業として、陸軍の三式戦闘機「飛燕」(液冷エンジン搭載の傑作機)や、海軍の九三式中間練習機などを製造しました。

戦後の航空機開発禁止令解除後は、P-2J対潜哨戒機、T-4練習機など、独自設計機の開発に積極的でした。そして21世紀に入り、C-2輸送機とP-1哨戒機という2つの国産機を同時開発・実用化するという離れ業を成し遂げます。

特にC-2輸送機は、航続距離・搭載量・速度のバランスで世界トップクラス。米軍のC-130を大きく上回る性能を持ち、将来的な輸出も期待されています。ある評論家は「C-2は戦後日本の航空技術の到達点」と評しました。

近年の動向

- C-2輸送機の追加調達決定

- P-1後継機の検討開始

- 潜水艦の生産体制強化(年産1.2隻体制へ)

- 装甲車両分野への参入検討

川崎重工についてもっと詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

3-3. IHI:心臓部を支えるエンジンメーカー

企業概要

- 売上高(連結):約1.6兆円(2024年3月期)

- 航空・宇宙・防衛事業セグメント:約4,000億円

- 従業員数:約3万人(連結)

防衛事業の特徴

IHIの真骨頂は「エンジン」です。戦闘機用ジェットエンジンから艦艇用ガスタービンまで、推進システムのほぼすべてを手掛けます。「装備品の心臓」を握る企業と言えるでしょう。

主要製品・装備

- 航空エンジン:F110ターボファンエンジン(F-15、F-2用、GEライセンス)、XF7-10(P-1用、国産)、XF9-1(次期戦闘機実証エンジン)

- 艦艇推進:LM2500ガスタービン(護衛艦用、GEライセンス)、ディーゼルエンジン

- ロケット:イプシロン固体ロケットモーター、H3ロケット第二段エンジン

技術の系譜

IHIの源流は、幕末の石川島造船所(1853年創業)です。明治期に「石川島飛行機製作所」として航空エンジン製造に参入し、戦時中は陸海軍の各種エンジンを生産しました。

戦後はGE(ゼネラル・エレクトリック社)との技術提携により、ジェットエンジン技術を導入。J79、F110など、米国製エンジンのライセンス生産を通じて技術を蓄積しました。そして2010年代、P-1哨戒機用のXF7-10エンジンで、ついに純国産ターボファンエンジンの実用化に成功します。

さらに2018年、防衛装備庁のプロジェクトで開発された次期戦闘機用実証エンジン「XF9-1」は、推力15トンクラスで世界最高水準の推力重量比を達成。「日本もついにここまで来た」――航空ファンの間では大きな話題となりました。

このXF9-1の技術は、GCAPのエンジン開発に活かされます。英国ロールス・ロイス社との共同開発ですが、日本は「対等なパートナー」として参画しています。

近年の動向

- GCAPエンジン共同開発の本格化

- 民間航空エンジン事業との相乗効果(GE・P&W・RRとの協力関係)

- 防衛事業の収益性改善(採算重視の姿勢強化)

3-4. 三菱電機:電子戦の支配者

企業概要

- 売上高(連結):約5兆円(2024年3月期)

- 防衛・宇宙システム事業:約2,500億円

- 従業員数:約14.6万人(連結)

防衛事業の特徴

三菱電機は、日本の防衛電子分野における絶対的な中核企業です。レーダー、電子戦システム、指揮統制システム、通信機器、光学機器――現代戦の「目と耳と脳」を一手に担っています。

主要製品・装備

- レーダー:FCS-3A(イージス艦用多機能レーダー)、J/FPS-5(ガメラレーダー)、警戒管制レーダー各種、PAC-3用レーダー

- 電子戦:ALQ-8電子戦装置、J/ALQ-5電子妨害装置

- ミサイル誘導:各種シーカー、誘導装置

- 衛星:防衛省向け通信衛星、情報収集衛星

技術の到達点

三菱電機の鎌倉製作所は、1943年に海軍の要請で設立された「通信機製作所」が源流です。戦時中はレーダー開発に従事し、戦後も一貫してレーダー技術を磨き続けました。

そして2000年代、こんごう型イージス護衛艦の後継艦開発で、三菱電機は大きな挑戦に挑みます。米国製SPY-1レーダーに代わる、国産の多機能レーダー「FCS-3」の開発です。

FCS-3は、米国のSPY-1とは異なる「AESA(アクティブ電子走査アレイ)」方式を採用。複数の目標を同時に追尾・対処でき、さらに対空ミサイル誘導も可能という高性能を実現しました。あたご型、まや型に搭載されたFCS-3Aは、世界でも最先端のレーダーシステムと評価されています。

「米国の技術に頼らず、独自開発で世界水準を実現した」――これは、戦後日本の防衛技術史における金字塔の一つです。

近年の動向

- 次世代警戒管制レーダーの開発(J/FPS-5の後継)

- 衛星コンステレーション(小型衛星群)事業への参入

- GCAPのアビオニクス(電子機器)開発参画

- 輸出案件の拡大(東南アジア向けレーダーシステム)

3-5. NEC(日本電気):ネットワーク戦の立役者

企業概要

- 売上高(連結):約3.4兆円(2024年3月期)

- 防衛事業売上:約900億円

- 従業員数:約11万人(連結)

防衛事業の特徴

NECの強みは「つなぐ技術」です。C4I(指揮・統制・通信・コンピューター・情報)システム、通信機器、サイバーセキュリティなど、ネットワーク中心の戦いに不可欠な技術を提供します。

主要製品・装備

- レーダー:警戒管制レーダー、移動式レーダー

- 通信システム:戦術通信システム、暗号通信機器

- C4Iシステム:指揮統制システム

- サイバー防衛:セキュリティシステム

装備移転の先駆者

NECは、日本の装備移転(輸出)における先駆的存在です。2020年、フィリピン向けに警戒管制レーダーシステム(3セット)を輸出。これは、防衛装備移転三原則の下での初の本格的な完成品輸出となりました。

フィリピンは第二次大戦中、日本軍が占領した歴史があります。激しい戦闘で多くの犠牲者を出し、戦後も関係修復に時間がかかりました。しかし今、フィリピンは日本の防衛装備を積極的に導入しようとしています。かつては戦火を交えた国が、今は安全保障のパートナーとなる――複雑な感慨を覚えますが、これも歴史の一つの形でしょう。

近年の動向

- 装備移転案件の拡大(東南アジア、南アジア)

- サイバー防衛事業の強化

- 宇宙監視システムへの参入

3-6. ジャパン マリンユナイテッド(JMU):護衛艦建造の新星

企業概要

- 売上高:約3,500億円(2023年度)

- 従業員数:約4,500人

- 拠点:横浜、磯子、呉、舞鶴

防衛事業の特徴

JMUは2013年、IHIの造船部門とユニバーサル造船(旧・日本鋼管)が統合して誕生しました。比較的新しい企業ですが、その技術は戦前からの伝統を引き継いでいます。

主要製品・装備

- 護衛艦:もがみ型護衛艦(FFM)、いずも型護衛艦(かが)

- その他艦艇:輸送艦、補給艦

もがみ型の革新性

JMUが建造を主導する「もがみ型護衛艦(FFM:30FFM)」は、海上自衛隊の新しい主力艦です。従来の護衛艦より小型ながら、多様な任務に対応できる「多機能艦」として設計されました。

特筆すべきは、建造コストと期間の削減です。商船建造で培ったモジュール工法(ブロック建造)を応用し、従来より約2割のコスト削減を実現。現在、年間2隻ペースで建造が進んでいます。

「性能を追求するだけでなく、経済性も重視する」――これは、限られた予算で艦艇数を確保しなければならない海自の現実的なニーズに応えるものです。

3-7. 富士通・日立製作所:見えないインフラを支える

富士通の防衛事業

- JADGE(航空自衛隊自動警戒管制組織):日本の防空を統括する巨大システム

- 各種指揮統制システム

- 通信ネットワーク

JADGEは、全国28カ所のレーダーサイトからの情報を統合し、領空侵犯や弾道ミサイル攻撃に対処するための「防空の脳」です。このような巨大システムの開発・維持には、民生ITで培った富士通の技術力が不可欠です。

日立製作所の防衛事業

- C4Iシステム

- サイバーセキュリティ

- 鉄道・物流システムの防衛転用

日立は防衛専業ではありませんが、社会インフラ事業で培った高信頼性システムの技術を防衛分野にも応用しています。

3-8. 日本製鋼所(JSW):特殊鋼の極み

企業概要

- 売上高:約2,400億円(2024年3月期)

- 従業員数:約6,200人(連結)

- 主要拠点:室蘭、広島、横浜

防衛事業の特徴

日本製鋼所は「世界唯一」の技術を複数持つ、知る人ぞ知る企業です。超大型の鍛造技術、クラッド鋼板(異種金属の接合)、そして砲身製造――いずれも他に代替できない技術です。

主要製品・装備

- 砲身:99式155mm榴弾砲、艦載砲(127mm砲、5インチ砲)

- 大型鍛造品:原子力発電用圧力容器、航空機用ランディングギア

- クラッド鋼板:艦艇用特殊鋼材

世界に誇る技術

日本製鋼所の室蘭工場には、世界最大級の鍛造プレス機があります。この設備は、原子力発電所の圧力容器を一体成型できる数少ない設備の一つで、世界中から注文が殺到しています。

砲身製造技術も世界トップクラス。砲身は高圧・高温に耐える必要があり、材料技術と加工技術の両方で極めて高度な技術が求められます。日本製鋼所の砲身は「世界で最も精密」と評され、海外からの引き合いもあります。

戦前、日本製鋼所は「陸軍造兵廠」や「呉海軍工廠」に砲身を納入していました。戦艦大和の46cm主砲も、ここで製造された可能性があります。その技術は途絶えることなく、今も受け継がれているのです。

3-9. 豊和工業:小銃に宿る職人魂

企業概要

- 売上高:約370億円(2024年3月期)

- 従業員数:約1,300人

- 主要拠点:愛知県清須市、新川工場

防衛事業の特徴

豊和工業は、自衛隊の小銃を一貫して製造してきた企業です。64式小銃、89式小銃、そして最新の20式小銃まで、すべて豊和製です。

小銃へのこだわり

小銃は「兵士の命を預かる道具」です。信頼性、命中精度、操作性――どれ一つ妥協できません。豊和工業の職人たちは、一丁一丁、丁寧に組み上げていきます。

20式小銃は、89式の後継として2020年に制式採用されました。モジュール設計でアクセサリー装着が容易になり、重量も軽減。「ようやく世界水準に追いついた」との評価もある一方、「豊和の職人技が生きた傑作」との声もあります。

小銃製造は採算が厳しい事業です。調達数は限られ、単価も低く抑えられがち。それでも豊和工業が作り続けるのは、「国を守る装備を作る誇り」があるからでしょう。

3-10. 東レ・帝人:見えない防御壁

東レの防衛素材

- 炭素繊維複合材(CFRP):航空機の主翼・胴体材料として不可欠

- 東レの炭素繊維は世界シェア約40%のトップ企業

- F-2戦闘機の主翼(SUBARU製造)には東レ製CFRPが使用

- GCAPでも日本製CFRPの採用が検討

帝人の防弾素材

- アラミド繊維(トワロン、テクノーラ):防弾ベスト、ヘルメットの主要素材

- 自衛隊の個人防護装備に広く採用

- 軽量で高強度、消防・警察用途にも展開

素材メーカーは表に出ることは少ないですが、最終製品の性能を根本から支える縁の下の力持ちです。F-2やGCAPが空を飛べるのも、隊員が安全に活動できるのも、こうした素材技術があってこそです。

第4章:注目プログラム別・主要サプライヤー早見表

2023年の国家防衛戦略で示された「7つの重点分野」に沿って、具体的なプログラムと関連企業を整理します。

4-1. スタンド・オフ防衛能力(長射程ミサイル)

「反撃能力」とも呼ばれるこの分野は、2025年の防衛政策における最優先事項の一つです。敵の射程圏外から攻撃できる長射程ミサイルの開発・配備が急ピッチで進んでいます。

12式地対艦誘導弾能力向上型(12式改)

- 主契約:三菱重工業

- 射程:1,000km以上(推定)

- 特徴:既存の12式地対艦誘導弾を大幅に能力向上。艦艇発射型、航空機発射型も開発中

- 配備計画:2024年度から配備開始、2027年度までに数百発規模

新型長射程ミサイル(極超音速誘導弾など)

- 主契約:三菱重工業、川崎重工業(分担)

- 技術:極超音速滑空体(HGV)、スクラムジェット

- 目標:マッハ5以上の速度で迎撃困難な弾道を実現

島嶼防衛用高速滑空弾

- 主契約:三菱重工業

- 射程:数百km

- 配備:陸自南西諸島部隊への配備開始

関連企業

- 三菱重工業:ミサイル本体、誘導装置、推進系

- IHIエアロスペース:固体ロケットモーター、推進系

- 三菱電機:シーカー(赤外線・レーダー)、誘導制御

- 川崎重工業:一部ミサイルの分担製造

「敵基地攻撃能力」という言葉には賛否がありますが、現実問題として、日本を射程に収める中距離ミサイルが周辺国に数百発配備されています。もし有事の際、一方的に攻撃を受け続けるしかないのであれば、それは「専守防衛」ではなく「無防備」です。

戦前の日本海軍は、「艦隊決戦思想」にこだわるあまり、通商破壊戦への備えを怠りました。その結果、太平洋戦争では輸送船団が壊滅し、兵站が破綻しました。「戦いたくない戦い方」を想定しないことの危険性を、私たちは歴史から学んでいます。

スタンド・オフ防衛能力は、「抑止力」としての側面が強調されるべきでしょう。「攻撃すれば反撃される」という認識を相手に持たせることで、戦争そのものを防ぐ――これこそが真の防衛です。

4-2. 統合防空ミサイル防衛(IAMD)

北朝鮮の弾道ミサイル、中国の極超音速兵器――日本を取り巻くミサイル脅威は年々高度化しています。これに対処するため、多層的なミサイル防衛網の構築が進んでいます。

イージス・システム搭載艦(まや型の追加建造)

- 主契約:三菱重工業

- レーダー:三菱電機(FCS-3A改)

- BMD能力:SM-3ブロックIIA、SM-6ミサイル

- 計画:既存2隻に加え、さらに2隻の建造が検討中

イージス・システム搭載艦(新型)

- 主契約:三菱重工業/ジャパン マリンユナイテッド

- 特徴:陸上イージス「イージス・アショア」計画中止後の代替として、大型の「イージス・システム搭載艦」を新造

- レーダー:SPY-7レーダー(ロッキード・マーティン製、三菱電機が一部統合)

- 配備:2027年度以降、2隻

PAC-3(地対空ミサイル)

- 製造:三菱重工業(ライセンス生産)

- レーダー:三菱電機

- 配備:全国主要拠点に展開中

03式中距離地対空誘導弾改(中SAM改)

- 主契約:三菱重工業

- レーダー:東芝

- 特徴:射程・能力を向上し、弾道ミサイル対処能力を付与

関連企業

- 三菱重工業:艦艇建造、ミサイル製造

- 三菱電機:レーダー、指揮統制システム

- 東芝:レーダー、電子機器

- ジャパン マリンユナイテッド:艦艇建造

- 富士通:JADGE統合、指揮統制ネットワーク

ミサイル防衛は「矛と盾の競争」です。攻撃側がミサイルの性能を上げれば、防御側も対処能力を上げなければなりません。かつての戦艦と砲弾、戦闘機と対空砲の関係と同じです。

しかし、ここで重要なのは「完璧な防御は存在しない」という現実です。どれほど高性能なシステムでも、飽和攻撃(一度に大量のミサイルを発射)や、極超音速兵器のような新技術には対処しきれない可能性があります。

だからこそ、「攻撃されないようにする抑止力」と「攻撃を受けた際の被害を最小化する能力」の両方が必要なのです。ミサイル防衛は後者の要であり、絶えず進化し続けなければなりません。

4-3. 航空・回転翼・飛行艇(海空輸送/救難)

島嶼国家である日本にとって、航空戦力は生命線です。戦闘機だけでなく、輸送機、哨戒機、ヘリコプター、救難機――これら「地味だが不可欠」な航空アセットの整備が加速しています。

C-2輸送機(次期輸送機)

- 主契約:川崎重工業

- エンジン:IHI(CF6ベースのライセンス生産)

- 特徴:航続距離7,600km以上、最大搭載量37.6トン。C-130を大きく上回る性能

- 配備状況:2024年度までに約30機調達。追加調達も決定

C-2は、戦後日本が独自開発した最大の輸送機です。米軍のC-17やロシアのIl-76に匹敵する能力を持ちながら、より経済的な運用が可能とされています。

特筆すべきは、機体設計と生産技術です。川崎重工は民間航空機の国際共同開発(ボーイング787など)で培った複合材技術や生産管理手法を応用。世界水準の輸送機を実現しました。

ある航空評論家は「C-2は、戦後日本航空産業の到達点であり、次世代機開発への跳躍台だ」と評しました。実際、C-2の技術は次期戦闘機GCAPの開発にも活かされています。

将来的な輸出も視野に入っています。東南アジアや中東の国々が関心を示しており、もし輸出が実現すれば、戦後初の「日本製軍用機輸出」という歴史的快挙になります。

P-1哨戒機

- 主契約:川崎重工業

- エンジン:IHI(XF7-10、国産ターボファンエンジン)

- 特徴:世界初の4発ジェット哨戒機。長時間の洋上哨戒と高速移動を両立

- 電子装備:三菱電機、東芝、NEC

- 配備状況:約70機調達予定(2024年度時点で約40機配備済み)

P-1の最大の意義は、純国産のジェットエンジン(XF7-10)を搭載した実用機である点です。戦後日本の航空技術において、エンジン国産化は長年の悲願でした。

かつて、戦前の日本は優れた機体を作りながらも、エンジン技術で欧米に遅れをとりました。零戦の栄エンジンは信頼性に問題があり、四式戦「疾風」のハ45エンジンは高性能ながら量産性に難がありました。その苦い経験を経て、戦後の技術者たちはエンジン技術の習得に心血を注いできました。

XF7-10はその集大成です。燃費性能、信頼性、騒音レベル――すべてにおいて世界水準を達成。そしてこの技術は、次世代戦闘機用エンジンXF9-1へと受け継がれました。

P-1後継機の検討も始まっています。2040年代を見据え、無人機との協調運用や、AI活用などの先進技術の導入が検討されています。

UH-2多用途ヘリコプター

- 主契約:川崎重工業

- 用途:陸自の輸送・偵察・連絡任務

- 特徴:UH-1Jの後継機として開発

SH-60K哨戒ヘリコプター

- 主契約:三菱重工業、川崎重工業(分担)

- ベース機:米シコルスキーSH-60(ライセンス生産)

- 国産化率:約60%(センサー、電子装備を国産化)

- 配備:護衛艦搭載用として約90機

US-2救難飛行艇

- 主契約:新明和工業

- 特徴:世界最高性能の水陸両用飛行艇。波高3mでも着水可能

- 用途:洋上での遭難者救助

- 輸出検討:インド、東南アジア諸国が関心

新明和工業は、かつて川西航空機として二式大艇(世界最高性能の飛行艇と称された)を開発した企業の流れを汲みます。US-2は、その伝統を現代に受け継ぐ傑作機です。

実際の救難実績も多数あり、荒天の太平洋で漁船の乗組員を救助した事例など、「US-2がなければ助からなかった命」が数多く存在します。

関連企業

- 川崎重工業:C-2、P-1、UH-2の主契約

- IHI:C-2、P-1用エンジン

- 三菱重工業:SH-60K、部品供給

- SUBARU:複合材部品

- 新明和工業:US-2飛行艇

4-4. レーダー/C4ISR/装備移転(輸出)

現代戦は「情報戦」です。レーダーやセンサーで敵を先に発見し、C4ISR(指揮・統制・通信・コンピュータ・情報・監視・偵察)システムで味方全体に情報を共有し、最適な対処を行う――この能力こそが勝敗を分けます。

警戒管制レーダー(地上配備型)

日本列島を取り囲むように配置された警戒管制レーダーは、「日本の目」です。

J/FPS-5(ガメラレーダー)

- 主契約:三菱電機

- 特徴:大型固定式AESA(アクティブ・フェーズドアレイ)レーダー。弾道ミサイル探知能力

- 配備:全国4カ所(下甑島、佐渡島、大湊、与座岳)

「ガメラレーダー」の愛称は、その巨大な円形アンテナが怪獣ガメラの甲羅に似ていることから。高さ約34メートルの巨大構造物で、1,000km以上先の目標を探知できるとされます。

J/FPS-3改

- 主契約:東芝

- 特徴:警戒管制用レーダー

- 配備:全国主要基地

次世代警戒管制レーダー

- 主契約:三菱電機

- 特徴:J/FPS-5の後継として、より高性能・省エネのAESAレーダーを開発中

- 目標:極超音速兵器への対処能力向上

艦載レーダー

FCS-3/FCS-3A(多機能レーダー)

- 主契約:三菱電機

- 搭載艦:あきづき型、あさひ型、まや型護衛艦

- 特徴:世界初の実用的なAESA多機能レーダー。対空捜索・追尾・ミサイル誘導を1つのシステムで実行

FCS-3の開発は、三菱電機にとって大きな挑戦でした。米国のイージスシステムに頼らず、独自技術で多機能レーダーを実現する――これは、技術的にも政治的にも困難な道でした。

しかし、2000年代初頭から始まった開発は成功を収め、2010年のあきづき型護衛艦「あきづき」就役でFCS-3が実用化。さらに改良型のFCS-3Aは、BMD能力を持つまや型に搭載されました。

ある防衛省関係者は「FCS-3Aは、米国のSPY-6にも匹敵する性能を持つ」と評しています(非公式発言)。

OPS-24対空レーダー

- 主契約:東芝

- 搭載艦:多数の護衛艦

C4ISRシステム

JADGE(航空自衛隊自動警戒管制組織)

- 主契約:富士通

- 概要:全国のレーダーサイト、戦闘機部隊、PAC-3部隊などを統合する巨大ネットワーク

- 機能:リアルタイムで領空状況を監視し、スクランブル発進や迎撃を指示

JADGEは、日本の防空システムの「脳」です。28カ所のレーダーサイトからの情報を、瞬時に統合・分析し、最適な対処を判断します。このような巨大システムの開発・維持には、民生分野で培った富士通の高信頼性システム技術が不可欠です。

指揮統制システム

- 主契約:NEC、富士通、日立製作所

- 概要:陸海空自衛隊それぞれの指揮統制システム

- 発展方向:陸海空の統合、宇宙・サイバー領域との連接

装備移転(輸出)の具体例

フィリピン向け警戒管制レーダーシステム

- 供給企業:NEC

- 内容:警戒管制レーダー3セット

- 意義:防衛装備移転三原則下での初の本格的完成品輸出

- 契約年:2020年

この輸出は、歴史的な意味を持ちます。かつて第二次大戦で日本軍が占領し、多大な犠牲を強いたフィリピンに、今度は「安全保障のパートナー」として装備を供給する――複雑な思いを抱かざるを得ません。

しかし、フィリピン政府は日本の装備を「高品質で信頼できる」と評価し、積極的に導入を進めています。かつての敵が今は味方――これもまた、歴史の一つの形です。

その他検討中の輸出案件

- 東南アジア諸国:レーダーシステム、哨戒機(P-1、US-2)

- オーストラリア:潜水艦技術協力(過去に商談あり、現在は別形態の協力)

- 欧州諸国:GCAP関連技術の相互移転

関連企業

- 三菱電機:FCS-3、J/FPS-5、電子戦装置

- 東芝:J/FPS-3、OPS-24

- NEC:警戒管制レーダー、通信システム

- 富士通:JADGE、C4Iシステム

- 日立製作所:C4Iシステム、サイバーセキュリティ

4-5. 産業基盤(弾薬増産・サプライチェーン強化)

華やかな最新兵器の影で、実は最も深刻な問題が進行しています――それが、産業基盤の劣化です。

弾薬不足の現実

ウクライナ戦争で明らかになったのは、「現代戦では想像以上に弾薬を消費する」という事実です。ロシア・ウクライナ双方とも、開戦当初の在庫を大きく上回る弾薬を消費し、生産が追いつかない事態に陥りました。

では、日本はどうか?

防衛省の内部資料(一部報道)によれば、自衛隊の弾薬・誘導弾の備蓄量は「数日~数週間分」に過ぎないとされます。もし有事になれば、あっという間に弾薬が底をつく可能性があります。

なぜこうなったのか?

長年の防衛費抑制で、弾薬調達が後回しにされてきたからです。「装備品(戦車や護衛艦)は目立つから予算がつくが、弾薬は地味だから削られる」――これが続いた結果、危険な水準まで備蓄が減少しました。

政府の対応:弾薬増産体制の構築

2023年の防衛力整備計画では、弾薬・誘導弾の備蓄量を「大幅に増加」させることが明記されました。具体的な数字は非公表ですが、「数倍~10倍規模」との観測もあります。

関連企業と課題

小火器弾薬

- 主要企業:旭化成、ダイキン工業

- 課題:生産ラインの老朽化、原材料(火薬)の調達難

砲弾・ロケット弾

- 主要企業:ダイキン工業、日本製鋼所

- 課題:製造ラインの維持、技術者の高齢化

誘導弾(ミサイル)

- 主要企業:三菱重工業、川崎重工業、IHIエアロスペース

- 課題:部品供給網の脆弱性、高度部品の調達難

特に深刻なのが、サプライチェーンの脆弱性です。

ミサイル1発には、数千点の部品が使われます。その多くは中小企業が供給していますが、近年、「採算が合わない」「後継者がいない」として撤退する企業が続出しています。

ある事例:特殊なバネを製造していた町工場が廃業し、代替メーカーが見つからず、ミサイルの生産が数ヶ月遅延したケースがありました。

政府の対策

- 契約制度の改善:原材料高騰時の価格改定条項導入

- サプライチェーン調査:重要部品の供給元を把握し、代替手段を確保

- 中小企業支援:設備投資補助、技術継承支援

- 国産化率の向上:海外依存度が高い部品の国産化推進

しかし、これらの対策が効果を発揮するには時間がかかります。2020年代後半から2030年代にかけて、日本の防衛産業基盤は正念場を迎えるでしょう。

関連企業(素材・部品)

- 旭化成:火薬・爆薬

- ダイキン工業:砲弾・ロケット弾、化学防護

- 日本製鋼所:砲身、特殊鋼材

- 東レ、帝人:複合材料、防弾素材

- ミネベアミツミ:精密部品、ベアリング

- 日本特殊陶業:セラミック部品

- 数百社の中小企業:電子部品、機械部品、金属加工

第5章:海外協力・輸出の動き(装備移転三原則の運用と事例)

「武器を売る国」になるのか――この問いは、日本人にとって重い意味を持ちます。

憲法9条のもとで「専守防衛」を掲げてきた日本が、防衛装備を海外に輸出することには、賛否両論があります。しかし現実問題として、防衛産業基盤を維持するには、国内需要だけでは不十分です。

5-1. 何が変わった?――三原則の見直し(2023年12月/2024年3月)

従来の「武器輸出三原則」(1967年~2014年)

事実上、武器輸出を全面的に禁止する政策でした。冷戦期の日本は、「死の商人」になることを拒否し、武器輸出を行わない道を選びました。

「防衛装備移転三原則」(2014年~)

安倍政権下で、武器輸出三原則を見直し、「防衛装備移転三原則」を策定。一定の条件下で、防衛装備の輸出を認める方針に転換しました。

移転可能な条件:

- 日本の平和・安全に資する

- 国際的な平和・安全に資する

- 透明性の確保

しかし、実際の運用は極めて厳格で、ほとんど輸出実績はありませんでした。

2023年末の見直し

岸田政権は、防衛装備移転三原則の運用をさらに柔軟化しました。

主な変更点:

- ライセンス生産品の第三国輸出を条件付きで解禁:日本がライセンス生産したミサイルや航空機部品を、ライセンス元の同意を得て第三国に輸出可能に

- 殺傷性装備の輸出条件緩和:従来は極めて限定的だった殺傷武器の輸出を、同盟国・友好国に限り認める方向

具体的な影響:

- パトリオット・ミサイルの米国経由ウクライナ供給:日本が製造したPAC-3ミサイルを米国に供給し、米国がウクライナに供与(間接支援)

- F-35部品の輸出拡大:日本で製造されたF-35部品を、他のF-35運用国に供給

5-2. 代表事例:フィリピン向けレーダー移転とOSA

フィリピン向け警戒管制レーダーシステム(前述の補足)

- 契約年:2020年

- 供給企業:NEC

- 契約形態:ODA(政府開発援助)を活用した「OSA(Official Security Assistance)」スキーム

- 内容:警戒管制レーダー3セット、約500億円規模

- 意義:防衛装備移転三原則下での初の本格的完成品輸出

OSA(Official Security Assistance)とは?

途上国の防衛能力向上を支援するため、ODA資金を活用して防衛装備を供与・売却するスキームです。米国のFMS(Foreign Military Sales)に似た制度ですが、日本のOSAは「平和構築・海洋安全保障」に重点を置いています。

フィリピンは、南シナ海で中国と領土問題を抱えており、自国の海洋監視能力強化が急務でした。日本のレーダーシステムは、「中国に対抗するための目」として期待されています。

フィリピン側の評価

フィリピン国防省の高官は「日本の装備は高品質で、アフターサポートも充実している。中国製より信頼できる」と発言しています(報道ベース)。

5-3. 次期戦闘機GCAP:共同企業体の立ち上がりと焦点

GCAP(Global Combat Air Programme)は、日本・英国・イタリアの3カ国が共同開発する次世代戦闘機プロジェクトです。2035年の配備を目指しています。

開発体制

- 日本:三菱重工業(主契約)、IHI(エンジン)、三菱電機(アビオニクス)

- 英国:BAEシステムズ(主契約)、ロールス・ロイス(エンジン)

- イタリア:レオナルド(主契約、アビオニクス)

国際共同企業体(GIGO)の設立

2024年、3カ国政府は「GIGO(Global Combat Air Programme International Government Organisation)」という国際機関を設立しました。開発・生産・運用の全段階で3カ国が対等な立場で協力する枠組みです。

日本にとっての意義

GCAPは、戦後日本の航空機開発史における最大のプロジェクトです。

過去のF-2開発では、米国との共同開発という形を取りながらも、実質的には「米国主導」でした。技術移転は制限され、日本側の設計自由度も限定的でした。

しかしGCAPでは、日本は「対等なパートナー」です。主翼設計、エンジン、アビオニクスなど、重要部分を日本が担当します。

技術的挑戦

- 第6世代技術:ステルス性、超音速巡航、AI活用、有人無人機連携

- エンジン:IHIが開発したXF9-1の技術を発展させ、ロールス・ロイスと共同で次世代エンジンを開発

- アビオニクス:三菱電機のレーダー技術、BAEの電子戦技術を統合

輸出の可能性

GCAPは当初から「輸出前提」で開発されています。サウジアラビア、UAE、韓国などが関心を示しており、もし輸出が実現すれば、数兆円規模の市場になる可能性があります。

しかし、課題もあります。

3カ国の利害調整、技術管理、輸出審査プロセスなど、調整すべき事項は山積しています。さらに、中国の第6世代戦闘機開発、米国の次世代戦闘機(NGAD)との競合も予想されます。

2030年代の空を制するのは誰か――その答えの一つが、GCAPです。

5-4. BMDとASEV:海上の大型共同

BMD(弾道ミサイル防衛)協力

日本は米国と緊密に協力し、BMDシステムを構築してきました。

- SM-3ミサイル共同開発:三菱重工業が米レイセオン社と共同でSM-3ブロックIIAを開発

- イージスシステム統合:三菱電機が米ロッキード・マーティン社と協力し、イージスシステムに日本製レーダーを統合

ASEV(新型対艦ミサイル)日米共同研究

日米両国は、次世代の対艦ミサイルを共同研究しています。日本の12式地対艦誘導弾の技術と、米国の最新技術を融合させた新型ミサイルの開発が検討されています。

第6章:まとめ――投資・技術・人材の「三位一体」で伸びる日本の防衛産業

6-1. 今、何が起きているのか

2025年の日本の防衛産業は、歴史的な転換点に立っています。

- 予算:5年間で43兆円という大規模投資

- 技術:GCAP、長射程ミサイル、先進レーダーなど最先端技術の開発

- 輸出:装備移転三原則の柔軟化で、輸出市場への参入

これらが同時に進行しています。

6-2. 投資家から見た防衛産業

成長セクターとしての魅力

- 安定した需要:国家予算に裏打ちされた長期的な需要

- 高い参入障壁:高度な技術と認証が必要で、新規参入は困難

- 収益性の改善:契約制度改善で、採算性が向上

主要銘柄の動向

- 三菱重工業:2020年比で株価約2.5倍。防衛事業の受注増が評価

- 川崎重工業:航空宇宙部門の営業利益改善で株価上昇

- IHI:エンジン事業の成長期待

- 三菱電機:防衛電子分野の安定収益

ただし、リスクも存在します。

- 政治リスク:政権交代による防衛政策の変更

- 技術リスク:開発遅延、性能未達

- 輸出リスク:輸出案件の不確実性

投資判断は慎重に行うべきです。

6-3. 技術者・研究者から見た防衛産業

やりがいのある分野

- 最先端技術に挑戦できる:世界最高水準の技術開発に携われる

- 国の安全保障に貢献:自分の仕事が国を守ることにつながる

- 長期的なプロジェクト:10年、20年単位のプロジェクトで腰を据えて取り組める

しかし、課題もあります

- 給与水準:民生分野(IT、自動車など)と比べて必ずしも高くない

- 情報公開の制限:機密保持のため、成果を外部発表しにくい

- 人材確保難:若手技術者の確保が困難

防衛産業が持続的に発展するには、優秀な人材を引きつける魅力が必要です。

6-4. 一人の日本人として

私は、大日本帝国時代の技術者たちを尊敬しています。

限られた資源と技術基盤の中で、欧米列強に対抗しうる兵器を生み出そうと奮闘した先人たち。堀越二郎が零戦に込めた思想、牧野茂が大和の主砲に注いだ情熱、中島知久平が航空機産業に賭けた夢――それらは、敗戦という結末を迎えながらも、「日本の技術力」の可能性を世界に示しました。

戦後、GHQによる厳しい制約の下で、多くの技術者たちは民生分野に転じました。航空機を作れないなら自動車を、戦車を作れないなら建設機械を。しかし彼らの心の奥底には、いつか再び「国を守る技術」に携わりたいという思いがあったはずです。

そして今、その志は確実に受け継がれています。

GCAPの開発に携わる若手エンジニアたちの中には、祖父が零戦の設計に関わっていた、曾祖父が戦艦の建造に従事していた――そんな「技術の血統」を持つ人もいるでしょう。彼らは、先人たちが果たせなかった夢を、今度こそ実現しようとしています。

しかし、忘れてはならないことがあります。

兵器は、最終的には人を殺傷するための道具です。どれほど美しい設計であっても、どれほど優れた性能であっても、その事実は変わりません。

大日本帝国の敗戦は、多くの日本人の命を奪いました。軍人だけでなく、空襲で亡くなった市民、餓死した兵士、原爆の犠牲者――その数は310万人以上に上ります。さらに、日本の侵略によってアジア諸国にも甚大な犠牲を強いました。

だからこそ、今の防衛力整備には「二度と戦争を起こさない」という強い意志が必要です。

防衛力は、戦争をするためではなく、戦争を防ぐために存在します。「攻撃すれば反撃される」という抑止力を持つことで、相手に侵略を思いとどまらせる。これが現代の防衛の本質です。

三菱重工の技術者が開発するミサイルも、川崎重工が建造する潜水艦も、その目的は「使わないこと」にあります。最も優れた兵器とは、その存在によって戦争を防ぎ、結果として一度も使われることのない兵器です。

そして、技術者たちにはもう一つの使命があります。

それは、防衛技術を民生分野にも還元することです。

- 航空機の複合材技術 → 自動車の軽量化

- レーダー技術 → 自動運転のセンサー

- 暗号通信技術 → 情報セキュリティ

- ロケット技術 → 宇宙開発

防衛技術開発で培った「極限性能への挑戦」の精神は、民生技術の革新にもつながります。かつて米国のアポロ計画が半導体産業を育てたように、日本の防衛技術開発も、次世代産業の基盤となりうるのです。

私たちミリタリーファンは、装備のスペックや戦術に興奮します。しかし同時に、その背後にある技術者たちの努力と、「平和を守るための技術」という理念を忘れてはなりません。

日本の防衛産業が目指すべきは、「強い抑止力」と「平和への貢献」の両立です。

そのためには、国民の理解と支持が不可欠です。防衛産業は「死の商人」ではありません。国を守り、地域の安定に貢献し、技術立国日本の未来を支える、誇り高い産業です。

2025年、日本の防衛産業は新たな時代の扉を開きました。その先に待つのが、平和で安定した未来であることを、私は心から願っています。

付録A:分野別・主要企業クイック一覧(保存版)

この一覧表は、分野ごとに主要企業をまとめた「保存版リファレンス」です。調べ物やリサーチの際にご活用ください。

【造船・艦艇】

| 分野 | 主要企業 | 代表装備 |

|---|---|---|

| 護衛艦 | 三菱重工業、JMU | いずも型、まや型、もがみ型 |

| 潜水艦 | 三菱重工業、川崎重工業 | そうりゅう型、たいげい型 |

| 艦艇推進 | IHI | ガスタービンエンジン |

| 砲塔・砲身 | 日本製鋼所 | 127mm砲、5インチ砲 |

【航空機・エンジン】

| 分野 | 主要企業 | 代表装備 |

|---|---|---|

| 戦闘機 | 三菱重工業 | F-2、F-35、GCAP |

| 輸送機 | 川崎重工業 | C-2 |

| 哨戒機 | 川崎重工業 | P-1 |

| 練習機 | 川崎重工業 | T-4 |

| 救難飛行艇 | 新明和工業 | US-2 |

| ヘリコプター | 川崎重工業、SUBARU | UH-2、SH-60K、UH-1J |

| ジェットエンジン | IHI | F110、XF7-10、XF9-1 |

| 主翼・機体 | SUBARU | F-2主翼、複合材部品 |

【ミサイル・ロケット】

| 分野 | 主要企業 | 代表装備 |

|---|---|---|

| 長射程ミサイル | 三菱重工業 | 12式改、島嶼防衛用高速滑空弾 |

| 地対空ミサイル | 三菱重工業 | PAC-3、03式中SAM改 |

| 空対空ミサイル | 三菱重工業 | AAM-4、AAM-5 |

| 固体ロケット | IHIエアロスペース | イプシロン、ミサイル推進系 |

| 宇宙ロケット | 三菱重工業 | H3、H-IIA |

【レーダー・電子機器】

| 分野 | 主要企業 | 代表装備 |

|---|---|---|

| 艦載レーダー | 三菱電機 | FCS-3A(イージス艦用) |

| 警戒管制レーダー | 三菱電機、東芝 | J/FPS-5、J/FPS-3改 |

| 電子戦装置 | 三菱電機 | ALQ-8、J/ALQ-5 |

| 通信・C4I | NEC、富士通、日立 | JADGE、指揮統制システム |

【陸上装備】

| 分野 | 主要企業 | 代表装備 |

|---|---|---|

| 戦車 | 三菱重工業 | 10式、90式 |

| 装甲車 | 三菱重工業、小松製作所 | 16式機動戦闘車、軽装甲機動車 |

| 火砲 | 日本製鋼所 | 99式155mm榴弾砲 |

| 小銃 | 豊和工業 | 20式小銃、89式小銃 |

【素材・部品】

| 分野 | 主要企業 | 用途 |

|---|---|---|

| 炭素繊維 | 東レ | 航空機主翼・胴体 |

| アラミド繊維 | 帝人 | 防弾ベスト、ヘルメット |

| 特殊鋼 | 日本製鋼所、日本製鉄 | 砲身、装甲鋼板 |

| 火薬・爆薬 | 旭化成、ダイキン工業 | 弾薬、砲弾 |

| 精密部品 | ミネベアミツミ | ベアリング、機関部品 |

【新領域】

| 分野 | 主要企業 | 用途 |

|---|---|---|

| サイバー防衛 | NEC、NTTデータ、日立 | セキュリティシステム |

| 宇宙監視 | 三菱電機、NEC | 衛星、監視システム |

| 無人機 | SUBARU、川崎重工業 | UAV、無人航空機 |

付録B:略語ミニ辞典

防衛分野には多くの略語が飛び交います。ここでは頻出略語をまとめました。

【組織・制度】

| 略語 | 正式名称 | 意味 |

|---|---|---|

| ATLA | Acquisition, Technology & Logistics Agency | 防衛装備庁 |

| GCAP | Global Combat Air Programme | 日英伊次期戦闘機共同開発計画 |

| FMS | Foreign Military Sales | 米国政府による有償軍事援助 |

| OSA | Official Security Assistance | 政府安全保障能力強化支援 |

【装備・システム】

| 略語 | 正式名称 | 意味 |

|---|---|---|

| BMD | Ballistic Missile Defense | 弾道ミサイル防衛 |

| IAMD | Integrated Air and Missile Defense | 統合防空ミサイル防衛 |

| PAC-3 | Patriot Advanced Capability-3 | パトリオット地対空ミサイル |

| SM-3 | Standard Missile-3 | 艦対空ミサイル(BMD用) |

| AAM | Air-to-Air Missile | 空対空ミサイル |

| AESA | Active Electronically Scanned Array | アクティブ電子走査アレイレーダー |

| AIP | Air-Independent Propulsion | 非大気依存推進(潜水艦用) |

| UAV | Unmanned Aerial Vehicle | 無人航空機 |

【技術・能力】

| 略語 | 正式名称 | 意味 |

|---|---|---|

| C4ISR | Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance | 指揮・統制・通信・コンピュータ・情報・監視・偵察 |

| CFRP | Carbon Fiber Reinforced Plastic | 炭素繊維強化プラスチック |

| HGV | Hypersonic Glide Vehicle | 極超音速滑空体 |

| JADGE | Japan Aerospace Defense Ground Environment | 航空自衛隊自動警戒管制組織 |

【艦艇・航空機】

| 略語 | 正式名称 | 意味 |

|---|---|---|

| DDG | Guided Missile Destroyer | ミサイル護衛艦 |

| DDH | Helicopter Destroyer | ヘリコプター搭載護衛艦 |

| FFM | Frigate Multi-mission | 多機能護衛艦(もがみ型) |

| SS | Submarine | 潜水艦 |

| FACO | Final Assembly and Check Out | 最終組立・検査 |

記事のまとめ:日本の防衛産業、新時代へ

2025年の日本の防衛産業は、歴史的な転換点に立っています。

- 防衛費は5年間で43兆円、GDP比2%へ

- 次期戦闘機GCAP、長射程ミサイル、新型護衛艦など大型プロジェクトが同時進行

- 装備移転(輸出)政策の柔軟化で、海外市場への扉が開かれつつある

- 同時に、産業基盤の劣化、人材不足、サプライチェーンの脆弱性という深刻な課題も

三菱重工、川崎重工、IHI、三菱電機――日本を代表する企業たちが、それぞれの得意分野で世界水準の技術を磨いています。そして、日本製鋼所、豊和工業、新明和工業のような「知る人ぞ知る」企業が、不可欠な技術で防衛力を支えています。

ミリタリーファンの皆さんへ

日本の防衛装備は、もはや「外国製のコピー」ではありません。10式戦車、そうりゅう型潜水艦、FCS-3Aレーダー、そしてこれから実現するGCAP――いずれも日本独自の技術と設計思想が結実した傑作です。これらの装備を開発・製造する企業と技術者たちに、ぜひ注目してください。

投資家の皆さんへ

防衛産業は、今後数年間にわたって大きな成長が見込まれるセクターです。しかし、政治リスク、技術リスク、長期開発による不確実性もあります。各社の財務状況、受注動向、技術力を冷静に分析し、長期的な視点で投資判断を行うことをお勧めします。

そして、すべての日本国民の皆さんへ

防衛産業は、私たちの国と地域の安全を守る重要な基盤です。同時に、技術立国日本の未来を切り開く先端産業でもあります。この産業が健全に発展し、「平和を守るための力」として機能し続けるよう、国民の理解と支持が必要です。

戦前の日本は、軍事技術を追求するあまり、戦争への道を突き進みました。その結果は、悲惨な敗戦でした。

戦後の日本は、長く防衛力整備を軽視し、「平和ボケ」と言われる状態に陥りました。

今、私たちに求められるのは、その両極端を避け、「平和を守るための適切な防衛力」を維持することです。

日本の防衛産業が、技術力を磨き、産業基盤を強化し、そして国際社会の平和と安定に貢献する――そんな未来を、私は心から願っています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。この記事が、日本の防衛産業を理解する一助となれば幸いです。

コメント