導入:なぜ今「三菱重工=防衛」が語られるのか

こんにちは。軍研ノート編集部です。いつも自衛隊の装備や日本の防衛産業に熱い視線を注いでいる皆さん、今日は三菱重工の防衛事業を徹底的に掘り下げてみましょう。

三菱重工といえば、巨大なコングロマリットとして知られていますが、その中でも「防衛宇宙セグメント」がミリオタの間で話題になる理由は、自衛隊の主力装備を支える存在だからです。護衛艦のシルエットや戦闘機の轟音を想像するだけでワクワクしませんか?

他の企業についてはこちらもご覧ください。

日本の防衛費増額と防衛産業の注目度

近年、日本の防衛費は急増しています。2025年度の予算は過去最高の約8兆円を超え、中期防衛力整備計画(中期防)でミサイル防衛や無人機の強化が進められています。この流れで、防衛産業全体がスポットライトを浴びる中、三菱重工は特に注目株。

なぜなら、同社の防衛関連受注は2023年度だけで1兆6,803億円に達し、国内トップクラスだからです。防衛費の拡大が、単なる数字以上のインパクトを与えています。自衛隊の能力向上に直結するんですからね。

この増額の背景には、周辺国の動向やNSS(国家安全保障戦略)の影響が大きいです。ミリオタの皆さんなら、スタンドオフミサイルや次期戦闘機(GCAP)の話題で盛り上がることでしょう。三菱重工は、そんな最前線を支えるプレイヤーとして、ますます存在感を増しています。

ミリタリーファンが押さえるべき視点(装備×企業)

ミリタリーファンとして、装備品のスペックだけでなく、「誰が作っているか」を知るのは大事です。三菱重工の場合、零戦の時代から続く技術遺産が、自衛隊のF-2戦闘機やあさひ型護衛艦に受け継がれています。企業視点でみると、防衛事業は全体の売上比で約10%前後ですが、利益率が高く、安定した収益源となっています。

この記事では、そんな三菱重工の防衛産業を、歴史から業績、輸出まで多角的に解説します。読み終わる頃には、「三菱重工 防衛」のキーワードで検索したくなるはずですよ。さあ、一緒に深掘りしていきましょう!

用語ミニ解説:防衛装備庁 防衛装備庁(ATLA)は、2015年に発足した防衛省の外局で、装備品の調達・開発を一元管理。民間企業との橋渡し役で、三菱重工のような大手と共同で新装備を生み出しています。自衛隊の「調達のプロ」みたいな存在です。

三菱重工の全体像:巨大コングロマリットの中の「防衛宇宙セグメント」

三菱重工は、1884年の創業以来、造船から航空、宇宙まで幅広い分野で活躍する日本を代表する重工業メーカーです。2025年現在、従業員数は約8万人、売上高は5兆円超のスケール。ですが、そんな巨大企業の中で、防衛宇宙セグメントは「隠れた主役」なんです。民需中心のイメージが強いですが、防衛は国家安全保障の要として、技術の粋を集めています。

セグメント構成と「軍事部門の割合」の見方(売上・受注・利益の違い)

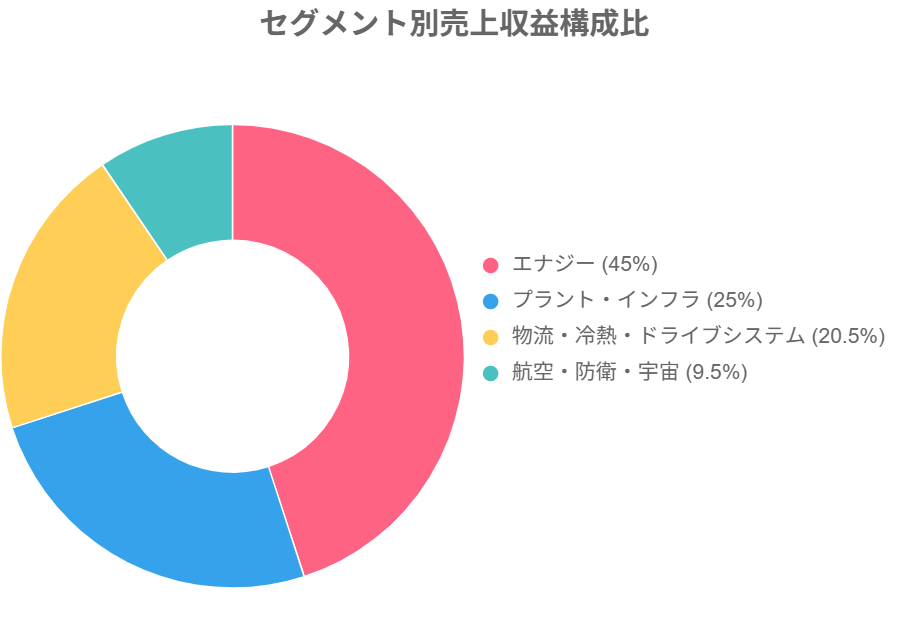

三菱重工の事業は、主に4つのセグメントに分かれています:エナジー、プラント・インフラ、物流・冷熱・ドライブシステム、そして航空・防衛・宇宙。2025年3月期の決算では、全体売上収益が5兆271億円で、そのうち航空・防衛・宇宙セグメントは約5,000億円(構成比約9.5%)を占めました。これは前年比で増加傾向で、防衛費増が後押ししています。

ただし、「軍事部門の割合」を語る上で注意点があります。売上(実現した収益)と受注(将来の売上予告)、利益の数字は異なります。例えば、2025年度第1四半期の受注高は航空・防衛・宇宙で前年比減ですが、受注残高は全体で10兆7,729億円と過去最高。大型プロジェクト(例:護衛艦建造)が積み上がっている証拠です。利益面では、このセグメントの営業利益率が15%超と高く、民需セグメントを上回るボラティリティ(変動性)があります。年度ごとの差は、契約サイクルによるものなので、長期目線で読むのがコツですよ。

図解:三菱重工のセグメント構成(2025年3月期売上収益ベース) ここでは、セグメントごとの売上割合を視覚化してみました。防衛宇宙セグメントの位置づけが一目瞭然です。

H3:主要プロダクト領域(艦艇・航空・誘導武器・宇宙・エネルギー支援)

防衛宇宙セグメントの主な領域は、以下の通り。自衛隊の運用を支える多様なラインナップです。

- 艦艇・潜水艦:設計から建造まで一貫。最新のもがみ型護衛艦は、ステルス性と多機能性を兼ね備えています。

- 航空機・エンジン:F-2戦闘機やSH-60K哨戒ヘリ。エンジン技術は民間機にも活かされ、シナジー効果大。

- 誘導武器・ミサイル:ASM-3超音速ミサイルやType 12地対艦ミサイル。スタンドオフ攻撃の要。

- 宇宙:H3ロケットで衛星打ち上げ。警戒監視衛星の展開に貢献。

- エネルギー支援:艦艇の電力システムなど、バックエンド技術も手がけています。

これらの領域で、三菱重工は自衛隊の約3割の装備を担うと言われています。次は、この技術のルーツを探ってみましょう。

歴史で読み解く:三菱と日本の軍事・航空宇宙の系譜

三菱重工の防衛事業を語る上で、歴史を振り返らないわけにはいきません。創業以来140年近くの歩みは、日本の軍事・航空宇宙の系譜そのもの。戦前の栄光から戦後の再生、そして現代の自衛隊支援まで、技術の糸が一本につながっています。ミリオタの皆さんなら、零戦のエレガントなシルエットが脳裏に浮かぶはず。さあ、そのルーツを探ってみましょう。

H3:海軍工廠と造船、零戦から現代の航空機事業へ

三菱の軍事史は、明治時代に遡ります。1884年に設立された三菱造船所は、海軍の主力艦艇を次々と建造。日清・日露戦争期には、装甲巡洋艦「吉野」や駆逐艦を納入し、日本海軍の基盤を築きました。戦前期になると、航空部門が花開きます。1920年代、三菱は中島飛行機と並ぶ航空機メーカーの雄として、海軍の艦上機開発に注力。1939年に誕生した零式艦上戦闘機(零戦)は、その頂点です。

零戦の設計者は、三菱重工名古屋航空機製作所の堀越二郎技師。軽量構造と優れた運動性で、真珠湾攻撃からガダルカナルまで活躍しました。生産数は約1万機に及び、中島飛行機とのライセンス生産も含め、海軍航空隊の主力となりました。この時代、三菱はエンジン「金星」も開発し、軍需生産の中心地・名古屋を支えました。

戦後、GHQの軍需禁止令で一時休眠しますが、1950年代に復活。冷戦下の自衛隊創設で、米軍ライセンス生産のF-86F戦闘機から再スタート。現代のF-2やF-15Jは、この系譜の賜物です。三菱の航空事業は、零戦のDNAを継ぎ、ステルス技術や複合素材の革新を続けていますよ。

H3:戦後の再編—民需と防衛の線引き、技術の継承

敗戦後、三菱重工は財閥解体で分割され、1950年に再合併。軍需部門は厳しく制限され、民需(造船・航空機の商用転用)にシフトしました。例えば、零戦の技術は民間機「菱重1型」に活かされ、航空宇宙の基盤を維持。1960年代には、H-1ロケットの原型となる固体燃料ロケットを開発し、宇宙事業の礎を築きます。

防衛事業の本格復活は、1970年代。自衛隊の装備近代化で、護衛艦や哨戒ヘリの実績を積み重ねました。1990年代の湾岸危機後、防衛費増で加速。技術継承の好例が、エンジン事業。戦前の「金星」から、現代のF110ターボファンまで、ノウハウが連綿と受け継がれています。民需との線引きは、専用の防衛部門で管理され、両者のシナジーを生んでいます。例えば、艦艇の溶接技術はLNG船に応用され、逆もまた然り。

タイムライン:三菱重工×日本の防衛史(主なマイルストーン)

- 1884年:三菱造船所設立。海軍艦艇建造の幕開け。

- 1939年:零戦初飛行。太平洋戦争の象徴に。

- 1945年:終戦。軍需禁止令下で民需転換。

- 1957年:GCM1エンジン開発着手。自衛隊支援の第一歩。

- 1978年:P-3C哨戒機納入。海自の長距離哨戒を強化。

- 1995年:F-2戦闘機開発開始。国産化の象徴。

- 2015年:H3ロケット開発着手。宇宙防衛の新時代。

- 2023年:防衛装備移転三原則改定。輸出解禁の転機。

この歴史が、三菱重工を「防衛の顔」たらしめています。次は、現在の自衛隊装備でその役割を具体的に見ていきましょう。

H2-4. 自衛隊装備との関係:どこを三菱重工が担っているのか

三菱重工は、自衛隊の装備体系で約30%を担うと言われます。陸海空宇宙、幅広い領域で設計・建造・メンテナンスを手がけ、単なるサプライヤーではなく、パートナー的存在。ミサイルの精密誘導から艦艇の統合システムまで、影の立役者です。では、具体的にどの装備を支えているのか、領域ごとに紐解いてみましょう。

H3:艦艇・潜水艦:設計・建造・統合システム

海自の主力は、三菱の独壇場。横浜・神奈川工場で、護衛艦の多くを建造しています。最新のもがみ型護衛艦(FFM)は、多機能ミサイル艦として2022年から就役。ステルス設計とVLS(垂直発射システム)を備え、中国の脅威に対応します。あさひ型DDは、ヘリコプター搭載の汎用護衛艦で、建造中です。

潜水艦では、たいげい型を川崎重工と共同開発。リチウムイオン電池搭載で、静粛性抜群。統合システム(C4I:指揮・統制・通信・コンピュータ・情報)も三菱が担い、艦内のネットワークを一括管理。戦前の造船遺産が、現代の海洋防衛を支えています。

H3:航空機・エンジン:F系統・練習機・無人化の潮流

空自の戦闘機といえば、F-2。国産率60%超の多用途機で、三菱が主導開発。ASM-3ミサイル搭載で、対艦攻撃に特化しています。F-15Jのアップグレード(JSI)も手がけ、電子戦能力を強化中。エンジンはIHIとの連携ですが、三菱のエアフレーム技術が鍵です。

練習機では、T-4中間練習機を生産。次期練習機(T-7)国際共同開発にも参加。無人化の潮流では、VTOL無人機の実証を進め、災害救援から偵察まで活用。2025年の訓練で、医薬品輸送を成功させました。民間機MRJの技術が、ここで活きていますよ。

H3:ミサイル・システム:迎撃・スタンドオフ・火器管制

ミサイル分野は、三菱の強み。ASM-3超音速空対艦ミサイルは、射程400km超のスタンドオフ兵器で、2025年に延長型納入予定。Type 12地対艦ミサイルの改良も担い、陸自の沿岸防衛を強化。

迎撃系では、PAC-3ミサイルの国産部品を供給。火器管制システム(FCS)は、戦闘機や艦艇の射撃精度を高めます。2025年のDSEIで、ASM-3改の開発進捗を公表。ミサイル防衛の要として、注目です。

用語ミニ解説:スタンドオフ 敵に接近せずに攻撃可能な距離を保つ戦術・兵器の総称。ミサイルの長射程化で、自衛隊の生存性を高めます。三菱のASM-3は、まさにその代表格。

H3:宇宙:Hクラスロケットの系譜と新型ロケットの位置づけ

宇宙領域は、防衛の新フロンティア。H3ロケットは、2024年に本格運用開始。警戒監視衛星の打ち上げで、ISR(情報・監視・偵察)能力を向上させます。戦前のロケット研究から、固体燃料技術を継承した成果です。

新型H4の開発も進行中。2025年現在、宇宙セグメントの売上は全体の数%ですが、防衛費増で拡大中。衛星バス(本体)の国産化率向上を目指し、自衛隊の宇宙作戦を支えます。

これで、三菱の自衛隊支援がクリアになったでしょうか? 次は、防衛装備庁との連携の裏側を覗いてみましょう。

H2-5. 防衛装備庁との連携のリアル

防衛装備庁(ATLA)は、装備調達の「司令塔」。三菱重工のようなプライム企業との連携は、R&Dから生産まで密接です。官民の橋渡しで、新技術を生み出す現場を、ミリタリーパースペクティブで解説します。

H3:研究開発(R&D)と試験評価の流れ

連携の起点は、共同R&D。2025年、防衛装備庁は三菱と「戦闘支援型多目的USV(無人水上艇)」の研究試作を契約。2024-2030年の長期プロジェクトで、偵察・輸送を無人化します。流れは、要請→提案→契約→試作→試験評価。岐阜基地の射場で、ミサイルの射撃テストを実施し、データで性能を検証します。

次期戦闘機(GCAP)では、日英伊共同で三菱が主導。2025年8月、初飛行を2030年目標に加速。試験評価は、官民合同チームで、信頼性を担保します。

H3:官民の役割分担と知財・サプライチェーン

役割分担は明確:防衛装備庁が要件定義・予算配分、三菱が技術開発・生産。知財(知的財産)は、共同所有が多く、輸出時の管理を強化。サプライチェーンは、国内中小企業を巻き込み、安定供給を図ります。例えば、無人ロボットの概念実証では、2024年に契約。

課題は、人材確保。防衛装備庁のインダストリーデーで、2025年9月に米軍とマッチング。官民連携が、日本の防衛産業を強くする鍵です。

H2-9. まとめ:ミリオタ的着眼点—次に来るのはどれだ?

いかがでしたか? 三菱重工の防衛宇宙セグメントを、歴史から業績、輸出まで多角的に振り返ってみました。ミリタリーブログ編集部として、改めて実感するのは、この巨大コングロマリットが自衛隊の「影の支柱」であること。防衛費の拡大と国際情勢の変化が、ますます三菱の役割を際立たせています。ミリオタの皆さんにとって、装備のスペックだけでなく、企業の競争力が未来の戦場を形作るんですよ。では、最後に着眼点とウォッチリストを整理して締めくくりましょう。

H3:装備の進化トレンドと企業の競争力

三菱重工の強みは、技術の連続性と多領域展開にあります。零戦からF-2、GCAP次期戦闘機へ—航空の系譜は、無人化やステルス化のトレンドをリード。艦艇では、統合システムのデジタル化が進み、ミサイルのスタンドオフ能力は敵の接近を許さない「遠距離の盾」を強化しています。宇宙セグメントのH3/H4ロケットは、衛星コンステレーション(衛星群)の基盤を築き、警戒監視のリアルタイム化を実現。

企業の競争力では、防衛装備庁との連携が光ります。R&Dの共同投資で、知財を蓄積し、サプライチェーンを強化。業績面では、2025年度第1四半期の売上収益1兆1,936億円(前年比7%増)で、航空・防衛・宇宙セグメントが貢献度大。利益率の高さと受注残10兆7,729億円は、安定成長の証です。一方、資材高騰や人材不足は課題ですが、防衛費8.5兆円の波及効果で克服可能。民需とのシナジー(例:民間機エンジン技術の軍用転用)が、グローバル競争力を高めています。

ミリオタ的視点で言うと、次に来るのは「統合型無人システム」。無人艇・ドローン・衛星のネットワーク化で、三菱のC4I技術が鍵。2025年の豪州輸出成功が、国際共同開発の扉を開き、NSSの「積極的平和主義」を体現します。

H3:今後のウォッチリスト(案件・技術・規制動向)

これから注目すべきポイントを、リストアップしました。ミリタリーブログの読者諸君、定期チェックをおすすめします!

- 案件:GCAP次期戦闘機の2030年初飛行。2025年秋の進捗発表で、エンジン契約(三菱主導)が焦点。豪州フリゲート輸出のフォローアップ契約も、2026年着工予定。

- 技術:ASM-3ミサイルの極超音速版開発。スタンドオフ射程1,000km超で、中期防のミサイル強化領域をカバー。無人VTOL機の量産化、2027年自衛隊配備へ。

- 規制動向:防衛装備移転三原則のさらなる緩和。2025年末の見直しで、第三国移転が拡大? 輸出実績が国内投資を後押しし、工場拡張(横浜・名古屋)が加速。

- 業績指標:2025年度通期受注高2兆円超えの達成度。第2四半期決算(11月発表)で、防衛比率の変動をウォッチ。為替(円安継続)が利益をブーストするかも。

- リスク要因:地政学(台湾有事想定)の影響と、人材流出。サプライチェーン国際化のリスクヘッジとして、ASEAN連携を注視。

これらを追うことで、三菱重工の「防衛宇宙セグメント」がどう進化するかが、手に取るようにわかります。日本の防衛産業は、こうした企業頼み。皆さんの熱い視線が、さらなるイノベーションを促すはずです!

H2-10. よくある質問(FAQ)

最後に、読者の皆さんから寄せられそうな質問に答えます。ミリタリーブログのQ&Aコーナーとして、簡潔にまとめました。検索キーワード「三菱重工 防衛」でつまずきやすいポイントをピックアップですよ。

Q:三菱重工の防衛宇宙セグメントの割合は?

A:2025年3月期(2024年度)の売上収益構成比で約9.5%(約5,000億円)と控えめですが、利益貢献度は高く全体の15-20%を占めます。2025年度第1四半期では受注高約2,900億円(セグメント内)と堅調で、防衛費増により10%超への拡大が見込まれます。軍事部門の割合は売上より受注残(全体10兆7,729億円の約20%)で測るのがおすすめです。安定した「隠れ優良資産」ですよ。

Q:輸出は現実的?法制度は?

A:はい、現実的です! 防衛装備移転三原則(2014年策定、2023年改定)で、平和利用限定の完成品輸出が解禁。2025年現在、三菱は豪州向け改もがみ型護衛艦の輸出契約を獲得し、数兆円規模の実績を上げました。法制度のポイントは、事前審査と第三国移転制限ですが、共同開発(GCAP)品は柔軟。リスクは地政学ですが、チャンスとしてサプライチェーン国際化が進んでいます。将来的に、ミサイル部品の東南アジア輸出も期待大。

Q:民需と軍需の技術シナジーは?

A:抜群です! 三菱重工の強みは、両者のクロスオーバー。例えば、F-2戦闘機の複合素材技術は民間機MRJ(現・スペースジェット)に、艦艇の電力システムはLNG船に応用。エンジン事業では、軍用ターボファン「金星」の遺産が商用ジェットに活き、開発コストを分散させています。2025年度の業績でも、このシナジーが利益率15%超を支えています。軍需の厳格基準が、民需の信頼性を高める好循環。ミリオタ目線では、こうした技術共有が次世代装備のクオリティを保証します。

川崎重工についての記事も是非ご覧ください。

自衛隊の最新装備ニュースや企業分析、もっと知りたいテーマがあれば、コメントくださいね。次回もミリオタ心をくすぐる内容でお届けします。それでは、また!

コメント