第1章:戦艦扶桑・山城—“塔の戦艦”が見た最後の夜

1944年10月25日未明、太平洋戦争の闇に浮かぶフィリピン・スリガオ海峡を、二隻の影が南へ進んでいきました。戦艦 扶桑と戦艦 山城——扶桑型。巨大な主砲塔が六基、そして天を突くように積み上がった艦橋。ファンからは**“違法建築”とも呼ばれる異形のシルエットが、火砲の閃光と炎に照らされては消える。やがて二隻は米艦隊の砲雷撃と雷撃に飲み込まれ、沈没という最後**を迎えます。

「扶桑と山城の違いは?」「本当に弱い戦艦だったのか?」「なぜあの艦橋になった?」「史実と艦これ/アズレンの描写はどこが重なる?」——本記事は、そうした疑問に答えます。設計と近代化改装で磨かれた性能、姉妹艦の細かな差異、平時から開戦後までの活躍、そしてスリガオでの最期の一分一秒まで。さらに、現在入手しやすい資料や展示、初心者にも作りやすいおすすめプラモデルまで、実用的にまとめました。

まず押さえておきたいのは、扶桑・山城が「奇抜ゆえに弱い」のではないという事実です。時代の技術・戦術・予算・造船所の制約の“積み上げ”が、結果として塔のような艦橋や独特の砲塔配置を生みました。つまり形には理由がある。だからこそ、写真一枚、図面の線一本までが面白い。模型のエッチングパーツ一つを追加するだけで、姉妹艦の「らしさ」を表現できるのも、この艦の醍醐味です。

“史実の扶桑型”を正しく知れば、ゲームのセリフや艤装のデザインが別の意味で見えてきます。第二次世界大戦という巨大な文脈の中で二隻が果たした役割、海上砲戦から対空戦、索敵・連携まで、当時の海軍が抱えた課題そのものが、扶桑・山城というキャンバスに描かれているのです。

この連載では、

- 扶桑型とは何か(設計思想と生まれた時代)

- 高層化した艦橋(“違法建築”)の正体

- 姉妹艦の違いと見分けポイント

- 数値に裏打ちされた性能評価と「弱い」の真偽

- 開戦後の運用と活躍、そしてスリガオ海峡の最後

- 現在の調査・資料、艦これ/アズレンとの接点

- 作って楽しいおすすめプラモデルと工作・塗装のコツ

を、写真・模型視点も交えてわかりやすく解説していきます。では、設計と時代背景から“塔の戦艦”の物語を紐解いていきましょう。

第2章:扶桑型とは何か—設計コンセプトと時代背景

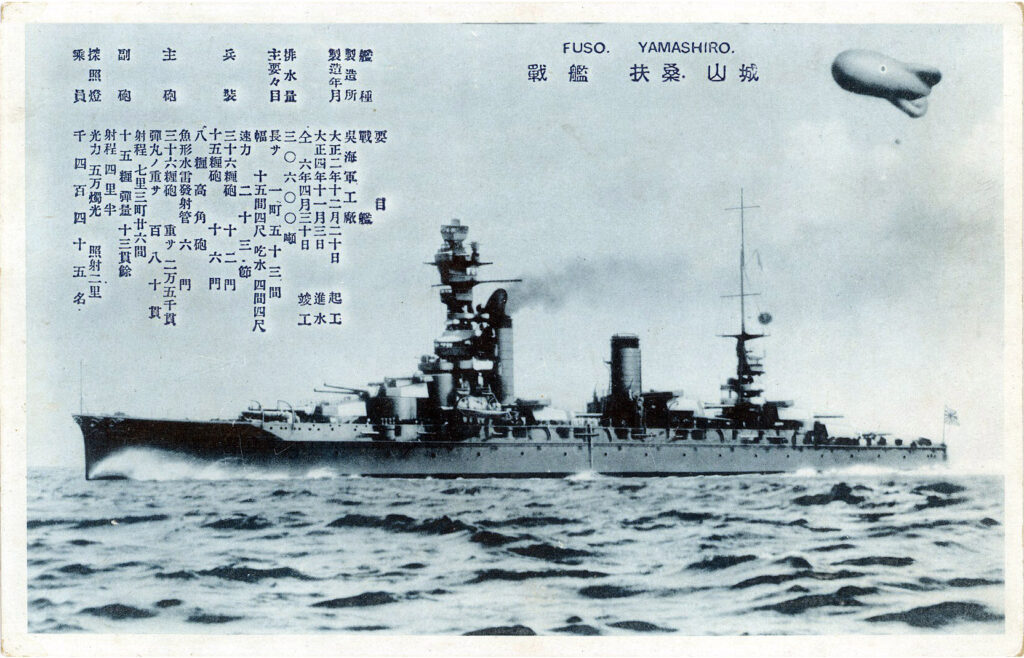

2-1 なぜ「12門の主砲」を選んだのか

大正初期、列強の超弩級戦艦競争は「門数×口径」で優位を競う時代でした。日本海軍は決戦主義の下で「数の劣勢を質で補う」方針をとり、356mm(14インチ)連装砲×6基=計12門という強火力に振ったのが扶桑型(扶桑/山城)です。設計最終案(A-64)は23ノット級の速力と厚い装甲を併せ持つことを目標にしており、就役当初は世界最強クラスの火力艦として評価されました。

2-2 時代が求めた船体と初期性能の概要

全長約202.7m、幅約28.7m、満載排水量約3.6万トン級(近代化前)という巨体に、当初は石炭・重油混焼ボイラー×24缶とブラウン・カーチス直結タービンで22.5ノットを公称。速力試験では扶桑23.0ノット、山城23.3ノットを記録しています。航続距離は14ノットで約8,000海里。就役(扶桑1915年、山城1917年)後は対独戦の主戦場が極東に及ばず、実戦経験は乏しいまま1920年代を過ごします。

2-3 「中央部2砲塔」の宿題—配置のメリットと限界

主砲塔はすべてセンターライン配置ですが、機関部を挟んで中央部に2基置かれたため、この2基の射界が構造物や煙突に一部制約され、缶室の熱が近接する弾薬庫に悪影響を与えないための断熱対策など、設計上の難問を抱えました。のちの日本戦艦設計に大きく影響する「砲力の集中」と「機関配置」の両立というテーマが、すでにここで表面化していたのです。

2-4 1930年代の近代化改装—“塔(パゴダ)艦橋”誕生

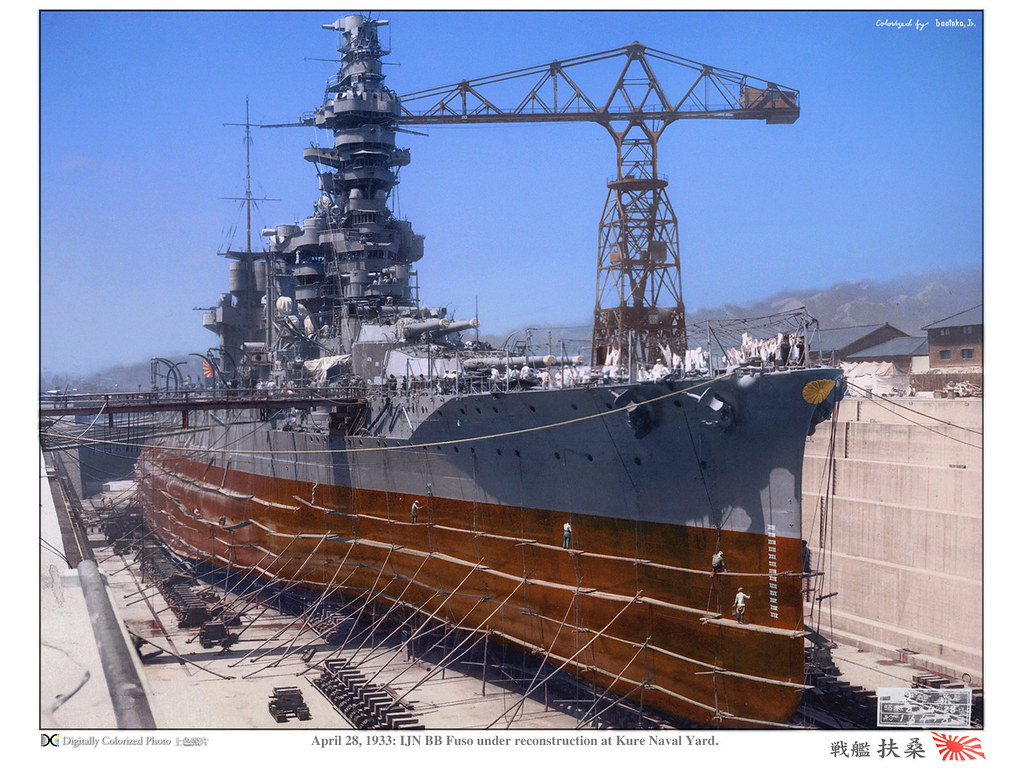

1930年代の大改装で、両艦は外観・中身ともに別物級へ。

- 艦橋の高層化(通称“パゴダマスト/“違法建築”):見張り・測距・射撃指揮・対空戦指揮を垂直方向に集約。これにより上層の指揮所・測距儀が増設され、視界・管制能力が強化されました。

- 機関の全面更新:混焼24缶→純重油6缶(艦本式)+減速歯車付タービンに刷新、出力約7.5万馬力/速力実測24.7ノットへ。前部煙突の撤去でシルエットも一変。

- 船体延長・バルジ装着:船尾を約7.6m延長、対魚雷バルジを付与して水中防御と復原性を改善。全長約212.75m・幅約33.1mに拡大。

- 装甲・主砲周りの更新:甲板装甲強化、主砲仰角を**+43度**まで引き上げ、最大射程を延伸。

- 艦載機運用:艦尾にカタパルトとクレーンを設置、偵察・観測用の水上機を運用。

これらの改装で総合性能は底上げされたものの、戦間期の急速な航空脅威の伸長により、就役時の「主砲至上」の思想は時代から遅れつつありました。

2-5 「扶桑」と「山城」—改装工程の違い

改装スケジュールや細部は姉妹艦で微妙に異なります。

- 扶桑は二段階改装(1930–33、1937–41)で長期にわたり更新。のちに第3砲塔の向きを変更して艦橋周りのプラットフォーム増設に適合させた点がトピック。

- 山城は1930–35の連続的な再建で、パゴダ艦橋の平台構成やレーダーの装備時期などに艦歴上の差が生じます(1943年以降に電探〈13号・21号・22号〉を順次装備)。

模型や写真で見分ける際は、この艦橋の段構成、後部上部構造、カタパルトの型式などがポイントになります。

2-6 「強火力・中速」の思想が残した課題

扶桑型は**“太平洋戦争”期に入ると、25ノット以下という速力が機動部隊との協同に制約を与え、また中央部砲塔の射界・重量集中が被雷時の損傷拡大リスクとして語られるなど、後世に「弱い」という短絡的評価を招きがちです。ただし、これは1910年代の設計思想と1930年代の延命策の折衷が生んだ妥協の結果であり、当時の世界的潮流(ワシントン条約後の改装合戦)を踏まえれば理にかなった選択でもありました。詳しい性能**比較と「弱いの真偽」は後章で丁寧に検証します。

ここまでで扶桑型が生まれた背景と、艦橋が“違法建築”と呼ばれるに至った構造的必然が見えてきたはずです。次は、いよいよ艦橋(パゴダ)の正体に踏み込み、扶桑と山城の違いを写真・模型目線で解像度高く押さえます。

第3章:大改装と“違法建築”艦橋の正体

3-1 なぜ艦橋は“塔”になったのか

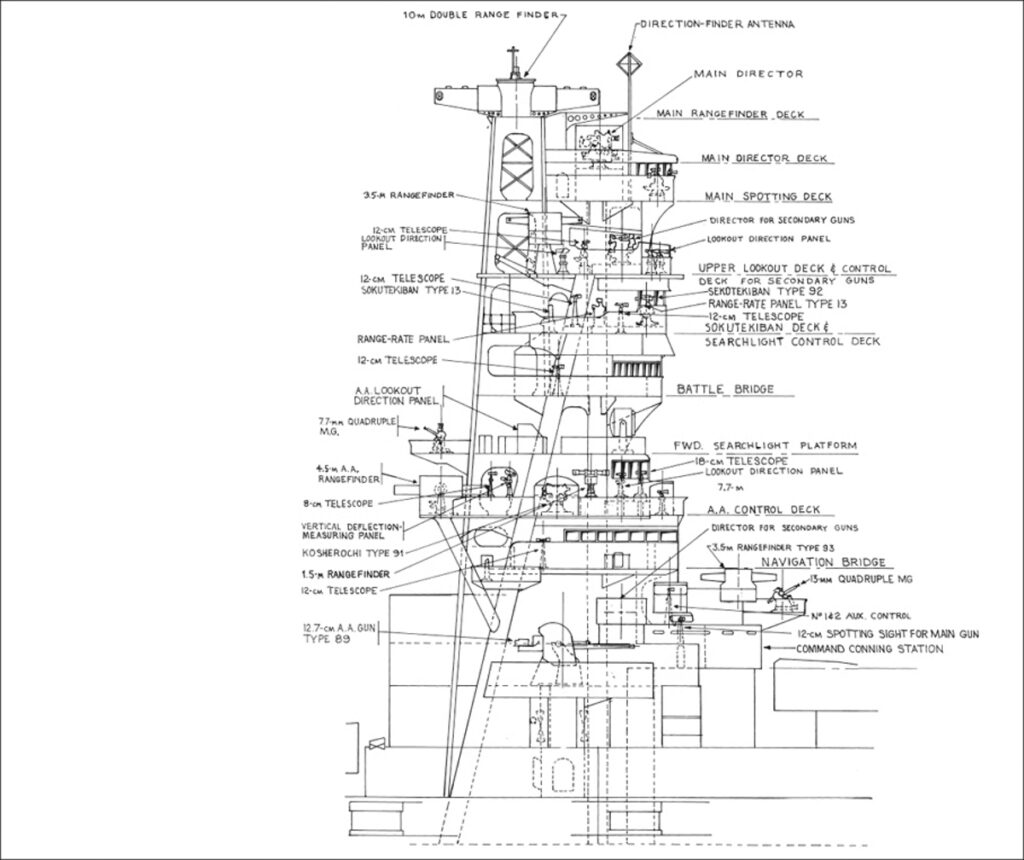

1930年代、扶桑型(扶桑/山城)は大改装で艦橋(前部上部構造)を“塔”のように高層化。見張り所・測距儀・射撃指揮所・探照灯・のちの電探(レーダー)までを垂直方向に集約して、遠距離砲戦と夜戦管制を強化する狙いでした。ワシントン海軍軍縮条約で新造が縛られた中、既存艦の上に“積む”以外に戦力化の道がなかったことも背景です。典型的なパゴダ・マストの高さは約40m級に達したとされ、まさに“塔の戦艦”。

用語メモ:パゴダ・マスト

既存の三脚檣(トリポッド)を補強し、測距儀・指揮所・見張り台などのプラットフォームを多段で増築した上部構造。外観が仏塔(パゴダ)に似るための俗称です。

3-2 大改装の核心:機関・船体・上部構造の三位一体

- 機関刷新と煙突削減:石炭・重油混焼ボイラーから純重油ボイラー(艦本式×6)+減速歯車付タービンへ全面更新。前部煙突を撤去し、排気系を集約。公試24.7ノットまで速力を底上げしました。

- 船体延長と対魚雷バルジ:艦尾を約7.6m延長し、対魚雷バルジを追加。これにより復原性と水中防御が改善され、全長212.75m/幅33.1m規模へと“太り”、上部構造の重量増に耐える基礎体力を獲得。

- 艦橋の再設計:三脚檣を補強しつつ、測距儀(上段10m級)や射撃指揮装置を高所へ移設。後甲板にはカタパルトとクレーンを整え、偵察・観測の航空運用を強化しました。

3-3 “違法建築”と呼ばれる理由(見た目だけじゃない)

ファンの間で**“違法建築”艦橋と愛称されるのは、増築に増築を重ねた“積層”の姿ゆえ。しかし本質は機能の集中と冗長化です。高所の測距儀は地平線までの視程を伸ばし、多層の指揮所は主砲・副砲・対空砲や夜戦探照の同時管制**を可能にしました。対価として

- 重量増・風圧面積増による復原性・整備性の悪化

- 爆風・振動の伝達と作業動線の複雑化

といった欠点も背負います。そこで船体側のバルジ拡大や装甲甲板強化がセットで実施され、トータルの性能バランスが調整されました。

3-4 扶桑と山城の違い—“塔”の組み方と電探の載せ方

- 改装スケジュール:扶桑は二段階(1930–33/1937–41)、山城は1930–35に集中的。工程の違いが艦橋プラットフォームの段構成や装備更新の時期差を生みました。

- 艦橋シルエット:両艦とも巨大な“塔”ですが、平台の張り出し形状や支柱の取り回しに差があり、写真や模型では上段測距儀の防盾形状と段数が識別ポイント。

- 電探(レーダー)搭載:両艦とも21号対空捜索/22号対水上捜索/13号警戒を戦局後半に装備。とくに扶桑は13号を“煙突”にも搭載した唯一の戦艦として知られています。山城は1943年に21号、1944年に13号・22号を追加した記録が残ります。

作例のコツ(模型派向け)

- 扶桑:上段10m測距儀の位置・レーダー台座、中段プラットフォームの欄干パターンに注目。

- 山城:平台の段差と支柱の取り回し、探照灯座の配置差を押さえると“らしさ”が出ます。

3-5 対空兵装の再構成と“弱い?”の真相に近づく

- 重対空:近代化で旧式8cm級を撤去し、12.7cm“89式”連装×4基(両舷2基ずつ)に統一。高角90°まで上がる両用砲として、艦橋の管制系と連携しました。

- 軽対空:標準化された25mm“96式”を単装・連装・三連装で大量増設。ただし旋回・俯仰速度、照準、装弾箱容量など設計上の弱点があり、“数で補った”のが実情です。

この“対空強化と上部重量増”のせめぎ合いが、「塔=重い=弱い」という短絡評価の種ですが、実際は船体側の改修(延長・バルジ・装甲強化)でバランスを取り、当時の制約下で合理的な延命策を図っていました。詳細な性能検証と他艦級との比較は次章以降で掘り下げます。

第4章:扶桑と山城の違いを見極める—写真・史料で“姉妹の個性”を読む

まず大枠で言えば、扶桑型(扶桑/山城)は設計も改装方針もほぼ同一です。ただし、実艦写真や公試・装備記録を丁寧に追うと、見た目・装備・運用史に“通な違い”が確実に存在します。ここでは太平洋戦争末期(1943–44年)を中心に、模型(おすすめプラモデル)や資料読みの役に立つ識別ポイントを整理します。

4-1 いちばん簡単な識別ポイント:第3砲塔の向き

- 扶桑:第3砲塔が“前向き”(近代化改装で反転)

- 山城:第3砲塔は“後ろ向き”のまま

この差は真上からの図面で明確ですが、艦側面写真でも砲身の休止方向や砲塔基部の遮風板の向きで判断できます。改装で扶桑の前部煙突が撤去されたことも相まって、中央部の“詰まり”がやや解消されました。

4-2 レーダー(電探)と“塔(艦橋)”の違い

- 共通:両艦とも21号対空捜索をパゴダ最上段、22号対水上捜索をパゴダ側面、13号警戒を後部檣などに搭載(時期差あり)。

- 相違の決め手:扶桑は“煙突(ファンネル)上に13号”を載せた唯一の日本戦艦。これは写真識別でも強力な手がかりです。

- 艦橋形状の“印象差”:山城はパゴダが後方へ張り出し気味で“塔の塊”がやや後寄り。扶桑は上段の測距儀とプラットフォームが比較的“縦”にまとまる傾向が見られます(改装工程差の反映)。

用語メモ:

21号=対空捜索用初期レーダー、22号=対水上捜索・測距補助、13号=早期警戒用の長波対空レーダー。搭載位置は艦ごとの事情で異動があり、扶桑の“煙突載せ”は特異例です。

4-3 航空運用装備(カタパルト)と変遷

- 扶桑:1930年代初期は第3砲塔上カタパルト→1940–41年の改装で艦尾へ移設。

- 山城:1930–35年の近代化で艦尾カタパルト+折畳みクレーンを整備。

末期は両艦とも艦尾運用に収れんしますが、“砲塔上→艦尾へ”という移行経歴が扶桑の特徴です。

4-4 上部構造(“違法建築”艦橋)の作り

- 工期の違い(扶桑は二段階・山城は集中改装)が平台(プラットフォーム)の段構成や張り出しに微差を生み、山城は後方への張り出しが強調される写真が多い。

- **指揮所・測距儀の“積層”**は両艦共通だが、ディテールは写真で差分が拾える(欄干パターン、支柱の取り回し、探照灯座の位置など)。

4-5 “数字で見る”末期装備の傾向(例)

- 高角砲:近代化で12.7cm連装×4基が標準化(両艦)。

- 軽対空:**25mm機銃(96式)**の単・連・三連装が増設され続け、44年には多数化。

- 電探:両艦とも21号→22号→13号の順に拡充。ただし搭載位置は前述のとおり差あり。

※年次・基数には小さな変動があり、写真撮影月の違いで見え方が変わります。

4-6 写真・模型での実戦的見分け方(1944年想定)

- 第3砲塔の休止方向

→ 前向き=扶桑/後ろ向き=山城が基本。角度に要注意。 - 13号電探の“煙突上”

→ これが見えたらほぼ扶桑。 - パゴダの張り出しバランス

→ 後寄り感が強ければ山城の可能性。艦尾側のプラットフォーム配置を確認。WW2DB - カタパルト位置の“履歴”

→ 砲塔上カタパルト写真=扶桑の過去写真。末期は両艦とも艦尾。 - 戦歴文脈

→ レイテ前日の空襲写真(艦尾カタパルト破損等の記録)は扶桑の識別が比較的容易。

4-7 ゲーム(艦これ/アズレン)と“史実の差”

ゲーム内の艦橋(“違法建築”)表現や電探アンテナ、砲塔の向きは、しばしば後期形態(1943–44年)をモチーフにしています。第3砲塔の向きや13号の搭載位置など、この記事の識別ポイントを知っておくと、艦これ/アズレンのデザインが“どの時期の姿か”を読み解く手掛かりになります(ゲームは意匠上の省略・誇張あり)。

4-8 モデラー向け“差し込み”チェック(おすすめプラモデルの精度アップ)

- 扶桑(’44)

- 第3砲塔前向きに加工(キットが旧仕様なら向き調整)。

- 煙突上の13号をエッチング or 自作で追加。

- パゴダ上段の10m測距儀+21号台座の位置合わせを厳密に。

- 山城(’44)

- 第3砲塔後ろ向きを保持。

- パゴダ後方の張り出し(平台)と22号の側面配置を強調。

- クレーン・カタパルト基部の配管・支柱を写真準拠で補強。

(写真資料はNHHC/Wikimediaに公開の戦時写真やWW2DBの艦歴解説が使いやすいです)

まとめ:

扶桑=第3砲塔前向き+煙突上13号、山城=第3砲塔後ろ向き+パゴダ後寄り——この二点を軸に、電探の載せ方・平台の張り出し・カタパルト履歴を重ねると、写真でも模型でも“姉妹の違い”を確実に掴めます。次章では、しばしば語られる「扶桑型は弱い?」という評価を、実数値と戦術環境から分解し、性能と活躍を立体的に検証します。

第5章:性能と評価—「弱いのか?」の正体

「扶桑型(扶桑/山城)は“弱い”」という言い回しは、しばしば太平洋戦争末期の姿だけを切り取った相対評価です。ここでは設計思想(1910年代)と延命改装(1930年代)、そして1944年という戦場環境を切り分け、冷静に整理します。

5-1 ざっくり“骨格スペック”

- 主砲火力:356mm(14inch)連装×6=計12門。同時代最大級の斉射門数で、命中時の打撃力は依然強力。

- 速力レンジ:改装後で24ノット台(公試ベース)。機動部隊随伴(28–30ノット級)には不足。

- 防御の方向性:舷側重視+甲板強化へ改修。対魚雷バルジで水中防御も底上げ。

- 電子装備:戦局後期に21号・22号・13号の電探を装備するが、探知精度・管制の総合力では米海軍に後れ。

- 対空火力:12.7cm連装高角砲×4+25mm機銃を多数。数は増やしたが、運用と装備特性の制約が残る。

ポイント:扶桑と山城は「強火力(12門)・中速・重上部構造」という性格。

これを航空優位・レーダー主導の1944年に持ち込んだ時、どこが噛み合い、どこが噛み合わなかったかが評価の要です。

5-2 火力—“12門”の実力と限界

メリット

- 面制圧力:12門一斉射は弾着観測に有利で、命中すれば装甲艦にも致命傷を与え得る。

- 観測機運用(艦尾カタパルト):砲戦レンジでの観測修正に役立つ。

デメリット

- 中央部2砲塔の射界制限(上部構造・煙突・マストの干渉)

- 爆風の悪影響:上部構造密集ゆえ、全門斉射時の爆風・震動が乗員・装備に厳しい

→ すなわち「紙上火力は強いが、実戦で“常に12門を自由に使える”わけではない」。

5-3 防御—“積み増し”のトレードオフ

近代化改装で甲板装甲の増厚や対魚雷バルジを導入し、復原性も再調整。とはいえ根本は1910年代の船体で、

- 長い船体+中央重量集中は被雷時の浸水拡大リスクを高めやすい

- 上部重量増(“違法建築”艦橋)が風圧面積・重心に効き、荒天や被弾時の余裕を圧迫

という“宿題”が残りました。設計起源の制約を改装で可能な限り埋めた—これが実相です。

5-4 機動—“中速”が戦術選択を狭めた

- 24ノット級は空母機動部隊(28–33ノット級)と同速運用できず、決戦兵力として温存されがち。

- 戦術運動(回避・隊形転換)でも、高速戦艦(金剛型など)に比べ選択肢が少ない。

この“中速”がレイテ沖海戦・スリガオ海峡のような不利な状況で、脱出・再編の可能性を狭めました。

5-5 センサーと指揮—“レーダー戦”の壁

- 電探(レーダー)は装備したものの、探知距離・分解能・照準連動の総合力で米SG/Mk.8系に劣勢。

- 夜戦・悪天時のレーダー射撃管制では、相手の居場所を掴まれる側になりやすい。

→ スリガオ海峡の**“T字戦法”**に象徴されるように、先手主導権を握られやすかったのが痛手。

5-6 対空—“数は増やした”が、質と管制が課題

- 25mm機銃は運用時の視界・振動・装弾容量などに不利があり、**集中運用時の指揮系(方位盤・測距・電探連携)**も飽和しがち。

- 12.7cm両用砲は信頼性が高いが、射撃指揮装置や電探連動の成熟が追いつかない局面が多かった。

→ 航空脅威が主役になった1944年以降、**“防空プラットフォームとしての最適化”**では後発艦に劣る。

5-7 ダメコン(被害制御)—“設計×訓練×資材”の三すくみ

- 設計起源:区画細分・水密確保は改装で改善されたが、長大船体の曲げや中央重量は構造的に不利。

- 訓練・運用:燃料・弾薬搭載、夜間長距離行動の疲弊、補修資材の不足など、末期日本側の環境要因も重なる。

→ 理論上の堅牢さに対し、実戦下の持続性が追い込まれた。

5-8 結論:“弱い”ではなく“時代遅れ×状況不利”

- 1910年代の設計哲学(長門以前の重砲主義)を、1930年代の延命策で1944年のレーダー&航空主導戦に持ち込んだ——この時代不整合がコア。

- 条件が合えば12門の面制圧力は今なお脅威で、沿岸砲撃・迎撃など砲力優位の局面では十分「強い」。

- ただし機動・センサー・防空の総合戦では、高速・高耐久・高性能レーダーを備えた米新鋭艦に対し分が悪い。

まとめると、扶桑・山城=“弱い戦艦”ではなく、“旧世代の強火力艦を延命して戦い抜いた”戦艦。

評価は時代背景と任務環境をセットで見るのがフェアです。

第6章:就役から開戦までの活躍—“温存された主力”のリアル

“塔の戦艦”が夜のスリガオへ向かうずっと前、戦艦 扶桑/山城は長い平時と訓練の時間を過ごしていました。ここでは就役(大正期)→戦間期→開戦初期~中期までを、史実の年表に沿ってコンパクトにたどります。

6-1 大正期:就役と第一次世界大戦期の任務(1915–1918)

- 扶桑(1915就役)、山城(1917就役)はいずれも中国沿岸の哨戒に従事。日本近海の要地を守る第一艦隊の基幹として位置づけられました(実戦射撃は無し)。

6-2 戦間期:震災救援と“航空化”の手探り(1919–1929)

- 関東大震災(1923)では、扶桑/山城ともに被災者救援に参加。大艦がもつ物資搭載量と人員輸送力が、平時任務でも威力を発揮しました。

- 1920年代の海軍は観測・偵察の航空化を模索。扶桑型でも観測機運用がテーマになり、後のカタパルト装備につながっていきます。山城はのちに日本戦艦で最初にカタパルトを備えた艦となりました(本格運用は1930年代)。WW2DB

6-3 近代化改装で“別物級”へ(1930–1935/41)

- 1930年代、両艦は機関換装(純重油・歯車タービン)/艦尾延長/対魚雷バルジ追加/装甲強化、そして例の**“違法建築”艦橋を得て24ノット台**へ。

- 工程は扶桑=二段階(1930–33、1937–41)/山城=集中(1930–35)。ここが外観や装備の**“姉妹の違い”**の源になります。

6-4 開戦直前~緒戦:決戦兵力としての温存(1941–1942)

- 1941年12月8日(日本時間)の開戦時、両艦は第2戦艦戦隊(第一艦隊)の一員として、真珠湾攻撃の遠距離支援に出動(小笠原方面へ進出)後、すぐ帰投。以後もしばらくは本土決戦用の戦力として温存されます。

- 1942年4月、東京初空襲となったドーリットル空襲の追撃に参加するも、敵機動部隊を捕捉できず。同年6月のミッドウェー作戦では、両艦を含む旧式戦艦群がアリューシャン方面支援群に回され、主戦場には出ませんでした。

6-5 1942–43年:訓練・補助任務・沿岸防備へ

- 空母損耗後、海軍は戦艦の“航空戦支援”改装(伊勢型の航空戦艦化)を優先。扶桑型は訓練任務や本土近海の防備、輸送任務に回ります。

- 扶桑は海軍兵学校(江田島)の練習艦に指定(1942年11月〜43年1月)。1943年6月には戦艦「陸奥」爆沈の際、353名を救助しています。同年8月にはトラックへ物資輸送で進出するなど、**“大艦=輸送の盾”**として使われました。

- 山城は内海での訓練艦・警備艦としての色が濃く、整備・対空強化・電探装備を進めつつ温存。

6-6 1944年前半:戦線復帰への再配置

- 両艦ともレーダー(21号/22号/13号)と25mm機銃を増設。リンガ泊地での錬成を経て、秋の捷一号作戦に向けて編成が引き締められていきます(細部は次章以降)。

ここまでの要点

- “戦わなかった”のではなく、温存・訓練・補助任務という“役割”があった。

- 航空優位が進むほど、戦艦の真正面の出番は減少。その分、護衛・輸送・練成で艦隊を支えたのが扶桑/山城の活躍です。

- とはいえ砲力12門はなお強力。決戦の場が来れば出る——その**“待機”**が続いたのが1943年までの実像でした。

第7章:レイテ沖海戦・スリガオ海峡—戦艦扶桑・山城の最後と沈没を時系列で追う

“塔の戦艦”扶桑/山城が辿った最期の数時間は、太平洋戦争の海戦史でも屈指のドラマです。ここでは、夜陰に紛れて突入した南方部隊(西村艦隊)が、米第7艦隊オルデンドーフ隊の待ち伏せに遭い、“T字戦法(クロス・ザ・T)”で迎え撃たれていく最後を、一次史料・研究を踏まえて整理します。

7-1 兵力と狙い:西村艦隊 vs オルデンドーフ隊

- 西村艦隊(南方部隊/Force C)

戦艦:山城(旗艦)・扶桑/重巡:最上/駆逐艦:時雨・満潮・朝雲・山雲。目的はスリガオ海峡を北上し、夜明けまでにレイテ湾内へ突入して上陸船団を砲撃すること。 - 米第7艦隊・オルデンドーフ隊

戦艦:ウェストバージニア/メリーランド/ミシシッピ/テネシー/カリフォルニア/ペンシルベニア

重巡:ルイスビル(旗艦)ほか、軽巡、駆逐艦隊、PTボート多数。海峡北口に横一文字の戦艦戦列を敷き、“T字戦法”で待ち構えました。うちMk.8射撃レーダーを備えた戦艦が主射撃を担います。

7-2 タイムライン(概略)

- 22:36(24日):PT-131が西村艦隊を初探知。以後、PTボートの反復襲撃と通報が続く(命中なし)。

- 02:00(25日):西村艦隊、スリガオ海峡南口に侵入。history.navy.mil

- 03:00前後:米駆逐隊が両舷から雷撃。扶桑は03:08–03:09頃に魚雷命中で隊列離脱、山城も被雷説(諸説)。満潮・山雲沈没、朝雲大破離脱。

- 03:53頃:米戦艦戦列がレーダー射撃を開始。精度の高いMk.8搭載艦(ウェストバージニア/テネシー/カリフォルニア)が主に山城を捕捉して命中を重ねる。navweaps.com

- 04:00前後:扶桑は03:38–03:50頃に沈没したとみられる(後述)。山城は砲雷撃を受けつつ前進継続。

- 04:19–04:21頃:山城、最終的に沈没。西村祥治中将は艦と運命を共にしたとされる。唯一の随伴艦時雨のみが生還。

キーワード抑え:“T字戦法”は、進入側(日本側)の前部砲しか使えない状況で、横一列の米戦艦・巡洋艦が全門斉射できる陣形。スリガオ海峡は戦艦同士の砲戦が成立した“最後”の例としても知られます。

7-3 扶桑の“炎と油膜”——「真っ二つ」伝説の再検証

- “USS Melvin命中”説:戦後の米側回想やUSNI Proceedings(1958)などは、駆逐艦メルヴィンの魚雷で扶桑が致命傷を負ったと記述。usni.org

- 実態(複数魚雷命中+油火災):近年の研究・証言では、03:09前後に右舷中部へ魚雷複数命中→速度低下→隊列離脱→爆発的な火災、03:38–03:50の間に沈没、という描像が優勢。海面に広がった重油の大規模火災が、米側から**「艦が真っ二つ」**に見えた要因と論じられています。

- 2017年以降の残骸調査:海底の残骸解析では、少なくとも2〜3本以上の追加入射痕が示唆され、**“二つに裂けて長時間漂流”**像には慎重意見。combinedfleet.com

- 生存者:最終的に10名が生還(復員)した記録があり、“全滅”ではない。ただし救助経路は複雑で、被救助後に戦闘・上陸域で犠牲になった事例も指摘されています。

7-4 山城の奮戦と**“最後の戦艦砲戦”**

- レーダー下の砲戦:米戦艦のMk.8射撃レーダーは目標角・速度まで精密に出せ、砲口炎や着弾水柱の“雑音”に強い。山城は多数命中を受け、03:40–04:05頃に再度の魚雷命中説もあるなか、速度低下と左舷傾斜を強いられます。Warfare History Network+1

- 沈没:04:19–04:21頃、山城はついに沈没。重巡最上は炎上・後退、時雨のみが北上を断念して生還。**“真珠湾で被害を受けた旧式戦艦群の“雪辱”**という文脈も、当夜の米戦艦隊には色濃くありました。

7-5 何が勝敗を分けたか—要因の整理

- 地形と配置:狭い海峡での待ち伏せ陣形(多層のPT→駆逐→巡洋→戦艦)。進入側は回避余地が少なく、隊形維持が困難。

- センサー格差:米側のレーダー射撃と夜戦管制が優位。日本側は電探の整備が遅れ、状況把握で後手。Warfare History Network

- 速度とダメコン:中速の扶桑型は雷撃回避・離脱で不利。被雷後の持久でも、中央部重量の大きい設計が仇に。

- 戦略上の分断:志摩艦隊との連携不全、栗田艦隊との時間差。逐次突入となり、各個撃破を許した。combinedfleet.com

7-6 “最後”のあとに残ったもの(現在への継承)

- 史料・地図・写真:米海軍史料・地図(上掲)やNHHCの解説、NavWeaps・HistoryNet等の研究記事が充実。**“戦艦同士の最後の砲戦”**としての位置づけは揺るぎません。

- ポップカルチャー:艦これ/アズレンでも、スリガオ海峡の“if”や台詞に**“最後”が刻まれます。史実の時系列と装備差(第3砲塔の向き・電探)**を押さえると、キャラ造形の元ネタが見えてくるはず。

- 模型表現:情景派は油膜火災の色表現(黒褐色+虹色干渉)や**夜戦の光(探照灯・曳光弾)**で“スリガオの夜”を演出できます。おすすめプラモデルは後章で詳説。

要するに、扶桑と山城が“弱いから沈んだ”のではなく、地形・戦術配置・センサー・速度という環境要因が最大化された地点に旧世代設計が押し込まれた、というのが最後の真相です。

第8章:現在に残るもの—海底の“塔”、記憶の場所、そして最新研究

8-1 海底に眠る扶桑・山城:発見と現況

2017年11月、ポール・アレン氏の調査船R/V Petrelがフィリピンのスリガオ海峡を広域ソナーで探査し、戦艦 山城と戦艦 扶桑、随伴の朝雲・満潮・山雲の海底位置を特定。山城は転覆(上下逆さ)でほぼ原形を保ち、艦首が船体に折り返すように“被さる”状態、扶桑も反転沈座していることが報じられました。水深はいずれも約200m級。これにより、戦後長く議論された「真っ二つ」像は、油膜大火災が“裂断”に見えた可能性を残しつつ、**“複数魚雷命中→炎上→短時間で沈没”**という再構成が主流になっています。

- 山城の同定は2017年11月25日、R/V PetrelのROV映像により確定。転覆・艦首折り重なりがはっきり読み取れる公開記録があります。

- 扶桑も同探査で位置・形状が提示され、“真っ二つ漂流”像に懐疑的な研究が強化。03:38–03:50頃の沈没、生存者10名(復員)という数値が現在の標準的記述です

8-2 どこで“いま”に触れられる?—碑・博物館・資料の入口

現地に行ける“記憶の場所”と一次資料への入口をいくつか。

- 軍艦山城之碑(神奈川・横須賀:ヴェルニー公園)

1995年(平成7年)10月25日建立。公園内の海軍関連碑の一つで、汐入駅から徒歩圏。海を望む位置にあり、静かな追悼空間です。トリップアドバイザー+2kanagawaparks.com+2 - 戦艦扶桑 戦没者慰霊碑(広島・呉:長迫公園/旧海軍墓地)

1980年(昭和55年)建立。合祀1,637柱が刻まれ、艦名碑としては資料性が高いスポット。www7a.biglobe.ne.jp+1 - 海戦全体像の公的解説

米海軍のNaval History and Heritage Command(NHHC)はスリガオ海峡の写真・地図・年表を整備。**“戦艦同士の最後の砲戦”**の位置づけを確認するのに便利です。history.navy.mil - 博物館(呉)

大和ミュージアム(呉市海事歴史科学館)や海上自衛隊呉史料館は、帝国海軍の技術・装備の通史を立体的に把握できる常設展示を持ちます(特定の扶桑・山城実物遺物が常時あるわけではありませんが、艦砲弾・機器類の実物展示、図録・蔵書が有用)。

8-3 研究はどこまで進んだ?—“違い”“沈没像”をめぐる最近の知見

- 沈没像の再評価

R/V Petrelのマルチビーム/ROV映像と、日米双方の行動記録・生存者証言の突き合わせで、扶桑=複数被雷→短時沈没・油膜火災、山城=被雷・レーダー砲撃集中→転覆沈没という像が主流に。米Mk.8射撃レーダーの効果も強調されています。PR Newswire+1 - “真っ二つ”伝説の扱い

近年の公刊物・レビューは**“海面の大規模油火災”が目撃証言を視覚的に誤解**させた可能性を指摘。2009年刊のTullyは一次史料でその方向を明確化しています。Indiana University Press - 姉妹艦の“違い”の実証

第3砲塔の向き(扶桑=前向き/山城=後向き)、13号電探の搭載位置(扶桑=煙突上が特異)など、末期形態の差は公開写真/図版で検証しやすくなりました。

8-4 “いま楽しむ”資料と読み方(艦これ/アズレンの橋渡し)

- 一次資料:NHHCの写真ページ、CombinedFleetの艦歴・研究記事は、ゲーム内の外観差(艦橋=“違法建築”や電探配置)を史実で裏取りするのに最短距離。

- 研究書:Anthony P. Tully『Battle of Surigao Strait』(2009)は、スリガオ海峡の通史・戦術・証言整理の定番。ゲームの台詞やif演出を“どの時点の史実がモチーフか”で読み解くリファレンスになります。

まとめ(現在)

- 2017年の海底探査で、扶桑/山城の最期はより具体的に。“真っ二つ”などの通説は再検証が進みました。

- 記憶の場としては、横須賀・呉の碑が行きやすい入口。NHHC/CombinedFleet等のオンライン資料で、史実×ビジュアルの両面から理解が深まります。

第9章:ポップカルチャーでの扶桑・山城—艦これ/アズレンは何を拾い、何を盛ったか

“塔の戦艦”という強いビジュアルと、スリガオ海峡の最後という物語性。これらは艦これやアズレンでのキャラクター造形・艤装デザイン・セリフ回しに色濃く反映されています。ここでは史実(扶桑型/扶桑・山城)とゲーム的表現の違いと重なりを、ファン視点で楽しく・実用的に整理します。

9-1 艦隊これくしょん(艦これ)—“姉妹の物語性”を軸に

- キャラ付けの核:扶桑=お姉さま、山城=シスコン気味という“姉妹感”の強調は、二隻セットで語られがちな史実(同型艦・同一戦隊・同じ最後)と相性抜群。

- 艤装デザイン:“違法建築”艦橋(パゴダ)は段差・支柱・測距儀のシルエットがデフォルメされ、大口径主砲×6基(12門)の量感が誇張されがち。

- ゲーム上の都合:改造段階で**水上機爆撃機(瑞雲など)を運用できる“航空戦艦的な挙動”が付与されることがありますが、史実の扶桑型は終始“戦艦”**であり、伊勢型の航空戦艦化と混同しないのがポイント。

- イベント・if:西村艦隊をモチーフにした海域・ボイスでは、スリガオ海峡の“追体験”が演出され、プレイヤー側の編成に史実艦補正が入ることも(時期や数値はゲーム内仕様に依存)。

史実との橋渡し

- “第3砲塔の向き”(扶桑は前向き/山城は後ろ向き)、“電探の搭載位置”(扶桑の煙突上13号)など、末期形態のディテールはゲーム絵でもモチーフ化されることがあるので、公式絵・カード差分を見るときの観察点に。

9-2 アズールレーン(アズレン)—意匠の“翻訳”と世界観融合

- ビジュアル言語:重桜(日本艦)陣営の神事・和装モチーフに、“塔の戦艦”=パゴダ艦橋の要素を艤装(リグ)へ翻訳。多段の張り出しや測距儀風の意匠が、和風装飾や霊的モチーフと重ねられます。

- 史実のエッセンス:姉妹艦の一体感、太平洋戦争末期の厳しさ、最後の夜戦といった“感情の核”は台詞・イベントで拾われがち。

- ゲーム的強化:スキルやステータスは世界観に合わせた独自解釈。“弱い”という史実評価がそのまま数値に直結するわけではありません(むしろ役割に応じた強みが与えられる)。

史実との橋渡し

- 艤装に見られる**“段状の塔”は、パゴダ艦橋の象徴表現。砲塔×6の量感や探照灯・電探風アンテナ**は、1930–44年の改装ディテールの“要約”と捉えると理解が早い。

9-3 二作の“史実→表現”の違いを、3行でつかむ

- 艦これは「艦隊運用・史実イベント再演」が主軸:編成・任務・台詞で歴史の文脈が立つ。

- アズレンは「意匠の翻訳・キャラ劇」が主軸:艤装へのパゴダ表現や姉妹性のキャラ造形が映える。

- どちらも情報の“混植”に注意:伊勢型の航空戦艦化と扶桑型の戦艦としての最期は別物。**用語(航空戦艦/戦艦)**は整理して受け取る。

第10章:おすすめプラモデル&製作のコツ—“違法建築”艦橋を美しく仕上げる

10-1 まずはこれ!目的別おすすめキット(要点だけ)

- サクッと作って“塔の戦艦”を楽しむ(初心者)

→ アオシマの1/700 扶桑 1944/1/700 山城 1944は入手性・価格・情報量のバランスが良好。上部構造の“段々(パゴダ)”が素直に組めます。 - 一点豪華に“らしさ”を尖らせる(中級者)

→ アオシマ1/700に木甲板+エッチング(手すり・ラッタル・クレーン・レーダー)を足す。コスパ重視なら**艦橋まわりの手すり+13号電探(扶桑)**だけでも効果大。 - 大スケールでじっくり作り込む(上級者)

→ フジミ 1/350 扶桑や**1/350 山城(1943)**で存在感を。後述の塗装・工作で1944相当へ寄せるのも手。

ペイントの基本色メモ(のち詳細)

- Tamiya XF-75 = IJNグレー(呉工廠)。扶桑の最終期表現に便利。タミヤ+2アマゾン+2

- Tamiya XF-77 = IJNグレー(佐世保工廠)。山城の表現に使い勝手が良い。Tamiya USA+1

- ラッカー系なら Mr. Color C601=Kure Hull Gray 系。アマゾン+3IPMS Stockholm+3michtoy.com+3

10-2 “姉妹の違い”を模型に落とすチェックリスト(1944想定)

- 第3砲塔の向き:扶桑=前向き/山城=後ろ向き。

- レーダー(電探):扶桑=13号を煙突上にも(特徴的)/山城=21号(対空)最上段、22号(対水上)は側面台座。

- カタパルト:両艦とも末期は艦尾運用(扶桑は砲塔上→艦尾に移行歴)。

上3点を押さえるだけで、写真・作例を見ても**“どっちの姉妹か”が一目で伝わる仕上がり**になります。

10-3 組み立てのコツ(崩れない“塔”を作る)

- 艦橋は“ブロック化”→ピン止め

平台ごとに小ユニット化し、0.3–0.5mmの真鍮線で支柱を貫通補強。塗ってから積む“ウェザリングしながらビルド”が安全。 - 手すりは“外周→内周”

最上段から先に貼ると掴めず曲げがち。下段外周→内周→上段の順。 - 爆風に負けないディテールの選択

対空機銃台座・探照灯座は厚みのあるPEや3Dパーツへ置換すると“密度”が出ます。 - カタパルト&クレーン

山城は基部の配管・支柱の密度が“らしさ”。扶桑は煙突上13号+上段測距儀の台座を忘れずに。

10-4 塗装レシピ(“工廠グレー”の使い分け)

- 扶桑:XF-75(呉)を主色。影色に少量のブラック/ネイビーブルーを足して段差の陰影を強調。タミヤ

- 山城:XF-77(佐世保)ベースで、艦尾甲板やマスト先端にわずかな退色表現(白やタンを滴加してドライブラシ)。Tamiya USA

- ラッカー派:**Mr. Color C601(Kure Hull Gray)**等も選択肢。半光沢クリアでコート→エナメルでスミ入れ→つや消しの順。IPMS Stockholm

コラム:工廠色は“正解一つ”ではありません

運用・補修・退色でトーン差が出ます。呉(扶桑寄り)/佐世保(山城寄り)の代表色を基調に、写真の“明暗差”を拾うのが実践的。

10-5 ウェザリングと情景(“最後/沈没”の雰囲気を控えめに)

- 潮シミ/雨だれ:グレー+土色の点描→縦方向に引き伸ばし。

- 排煙すす:煙突周りへ黒褐色を薄く。

- 甲板:木甲板は塗装で板目を抑え気味に(貼り木甲板を使うならトーン調整で“のっぺり感”回避)。

- スリガオ情景:黒褐色+やや緑の油膜、トップに干渉色メディウムを薄〜くで“虹色”を表現(やり過ぎ注意)。

10-6 追加パーツで“戦艦らしさ”を底上げ(中級者〜)

- 手すり・ラッタル・レーダー:汎用PE→Flyhawkの扶桑専用PEの順で難度アップ。FH700008(アオシマ扶桑用)などは密度感が大幅UP。MRY-SFW STORE+1

- 木甲板シート:凹凸や継ぎ目の段差消し→密着が決め手。アオシマ純正“木甲板+PE”のセットは一気に雰囲気が出る。

- 張線:0.06–0.091mmの伸縮糸で信号索・空中線。菱形の交差は“塔の戦艦”の見せ場。

10-7 “扶桑 or 山城”を選ぶ時の決めポイント

- 扶桑:第3砲塔前向き+煙突上13号が作り映え。**“違法建築”艦橋の“縦の積み”**が写真映えします。

- 山城:第3砲塔後ろ向き+パゴダ後寄りの塊感が魅力。スリガオ情景と相性◎。

- 迷ったらセットで並べるのもアリ。**“姉妹の違い”**が記事通りに活きます。

10-8 ミニFAQ(模型版)

- Q. 扶桑・山城の“色の正解”は?

A. 工廠色の代表として**XF-75(呉)/XF-77(佐世保)**を基調に、写真のコントラストで微調整するのが今風。タミヤ+1 - Q. 初めてのエッチングは何から?

A. 手すり→ラッタル→レーダーの順。艦橋の細線は最後に。 - Q. 1/350は難しい?

A. 部品点数は増えますが塗装“映え”は抜群。フジミ1/350扶桑はディテールが濃く、大型情景にも強い。

第11章:FAQ(よくある質問)

Q1. 「扶桑型は弱い」って本当?

A. 単純に“弱い”とは言えません。砲力(356mm×12門)は依然強力でしたが、24ノット級の中速、レーダー・防空・ダメコンの総合力が1944年の戦場環境に噛み合わなかったのが実情です。つまり設計年代と戦場の不一致が不利を増幅しました(第5章参照)。

Q2. 扶桑と山城の一番わかりやすい違いは?

A. 1944年基準なら

- 第3砲塔の向き:扶桑=前向き/山城=後ろ向き

- 電探(レーダー):扶桑=13号を“煙突上”にも装備(特異)

- 艦橋(“違法建築”)のシルエット:山城=後方張り出し感が強い

この3点を押さえれば写真や模型でも判別しやすいです(第4章参照)。

Q3. “違法建築”艦橋って公式用語?

A. いいえ、ファン用の愛称です。実態は測距・見張り・射撃指揮・対空管制を垂直方向に集約したパゴダ・マスト。条約下で**“上に積む”以外の改良余地**が乏しかった事情が背景です(第3章)。

Q4. **最後(沈没)**の決め手は何だった?

A. スリガオ海峡で米第7艦隊の多層迎撃(PT→駆逐→巡洋→戦艦)とレーダー射撃に捕捉され、雷撃で速度・陣形を崩されたことが致命的でした。“T字戦法”で横一列の米戦艦が全門を使えたのに対し、日本側は前部砲しか使いにくいという構造的不利がありました(第7章)。

Q5. **扶桑は“真っ二つ”**になって沈んだの?

A. 近年の調査・研究では、複数魚雷命中→激しい油膜火災→短時間で沈没という再構成が主流で、“裂断漂流”像には慎重です。海面の油火災の視覚効果が誤解を生んだ可能性が指摘されています(第7章・第8章)。

Q6. 生存者はいた?

A. はい。山城は極めて少数、扶桑もごく少数ながら生還者がいました。ただし救助後の状況まで含めると複雑で、“全滅”と断じるのは正確ではありません(第7章)。

Q7. 現在、引き揚げや公開展示の計画はある?

A. 水深約200m級で、墓標としての尊厳も考慮されるため、引き揚げの現実性は低いと見られます。陸上では横須賀・呉の慰霊碑や、博物館の関連展示/図録で学ぶのが実践的です(第8章)。

Q8. 艦これ/アズレンの描写は史実と違うの?

A. 演出やゲーム性の都合で誇張・要約があります。とはいえ、第3砲塔の向きや**“塔の戦艦”=艦橋の段構成など、末期形態の要素は随所に反映。史実の年次・装備**を知ると、ゲーム内の意匠がぐっと読み解きやすくなります(第9章)。

Q9. おすすめプラモデルはどれ?

A. 初心者はアオシマ1/700 扶桑・山城(1944)が定番。“扶桑=煙突上13号”、**“山城=パゴダ後寄り”を再現すると“らしさ”が一気に上がります。色は呉(XF-75)/佐世保(XF-77)**を基調に微調整(第10章)。

Q10. 伊勢型(航空戦艦)との違いは?

A. 伊勢・日向は1943年に後部甲板を航空甲板化した**“航空戦艦”。扶桑・山城は最後まで純粋な戦艦で、艦尾カタパルトによる観測機運用**に留まります(第2・第3章)。

Q11. 性能の数字(速力・装甲・射程)はどのくらい?

A. 代表的には、356mm×12門、改装後24ノット台、甲板装甲強化+対魚雷バルジ、最大射程は仰角拡大で延伸。ただし中央部砲塔の射界制限や上部重量増など、図面上の数値だけでは見えない癖が評価に影響します(第2・第5章)。

第12章:まとめ—“塔の戦艦”が残した教訓

最初に抱いた違和感——「なぜこんな“違法建築”みたいな艦橋なのか」。最後に抱く感慨——「それでも最後まで戦い抜いた」。扶桑と山城は、設計・改装・運用・最期のすべてが時代の要請と制約の結晶でした。

12-1 三つの視点で読み直す扶桑型

- 設計(1910年代):356mm×12門の面制圧火力を軸に、中速・重防御で“決戦”を想定。

- 延命(1930年代):新造が縛られる中、機関換装/船体延長/対魚雷バルジ/パゴダ艦橋で性能を底上げ。

- 戦場(1944年):レーダー主導・航空優位の総合戦で、速力・センサー・防空がボトルネックに。

→ 結論は単純な「弱い」ではなく、設計年代と戦場環境の不整合という構造的な不利でした。

12-2 “違い”が語る運用思想

- 第3砲塔の向き(扶桑=前向き/山城=後向き)、

- 電探の搭載位置(扶桑の煙突上13号という特異点)、

- 艦橋(“違法建築”)の段構成の差。

これらの細部の違いは、改装工程や装備更新の運用上の判断が映ったもの。模型でも写真でも、ここを押さえるだけで“姉妹の個性”が立ち上がります。

12-3 スリガオ海峡の“最後”が教えること

- 地形+多層迎撃+レーダー射撃という環境要因が最大化された時、旧世代戦艦は脱出・反撃の余地を失う。

- それでも山城の奮戦、扶桑の短時間の抗戦は、砲力の威圧がなお有効だった事実を示す。

- “最後の戦艦砲戦”は、火砲の時代からセンサーと連接火器の時代への境界線でもありました。

12-4 “現在”へつなぐ楽しみ方

- 研究:海底映像・一次史料で沈没像の再検証が続く。固定観念をアップデートする姿勢が大切。

- 模型:第3砲塔/電探/カタパルトの三点セットで“らしさ”を再現。工廠グレー(呉/佐世保)の使い分けで質感を引き上げる。

- ポップカルチャー(艦これ/アズレン):史実の年次と装備を知れば、デザインの“元ネタ”が見えてくる。入門口として優秀。

締め

扶桑と山城は“失敗作”でも“悲運の象徴”でもない。与えられた時代と限られた資源の中で、最大限の論理を積み上げた結果のかたちです。だからこそ、写真の影も、図面の一本線も、模型の手すり一本も、物語の断片として輝く。

もしあなたが今日、机の上で塔の戦艦を組み上げるなら——その一段一段には、設計者・乗員・整備員の判断と、1944年の海が宿っています。

コメント