導入:静かなる海の王者──日本潜水艦が歩んだ栄光と挫折の物語

深海を静かに進む鋼鉄の巨体。それは海の中に潜む「見えない脅威」として、常に海戦の概念を変えてきました。

あなたは日本の潜水艦がどれほど特異な進化を遂げたか、ご存知でしょうか?

第二次世界大戦当時、世界最大の潜水空母を建造し、航続距離で世界記録を塗り替え、技術的野心を極限まで追求した大日本帝国海軍。その潜水艦部隊は、正規空母を一撃で葬り去る戦果を挙げながらも<<1>>、最終的には7割以上が帰らぬ艦となる壮絶な運命をたどりました。

そして敗戦から80年。現代の海上自衛隊は、その苦い教訓を糧に、世界で最も静粛性に優れた通常動力潜水艦を保有する海軍力へと生まれ変わったのです。

この記事では、日本の潜水艦の歴史を旧日本海軍から現代の海上自衛隊まで網羅的に解説します。技術的な特徴、戦史上のドラマ、そして未来への展望まで──。

映画『ローレライ』や『真夏のオリオン』、アニメ『艦これ』や『ハイスクール・フリート』で潜水艦に興味を持った方から、本格的なミリタリーファンまで楽しめる内容になっています。

それでは、日本潜水艦の壮大な物語を、一緒に潜航していきましょう。

第1章:大日本帝国海軍の潜水艦──技術的野心と多様性の極致

1-1. 世界を驚かせた日本潜水艦の技術力

太平洋戦争開戦時、日本海軍が保有していた潜水艦は約60隻。数では米英に劣っていましたが、技術的な野心と多様性では他国を圧倒していました。

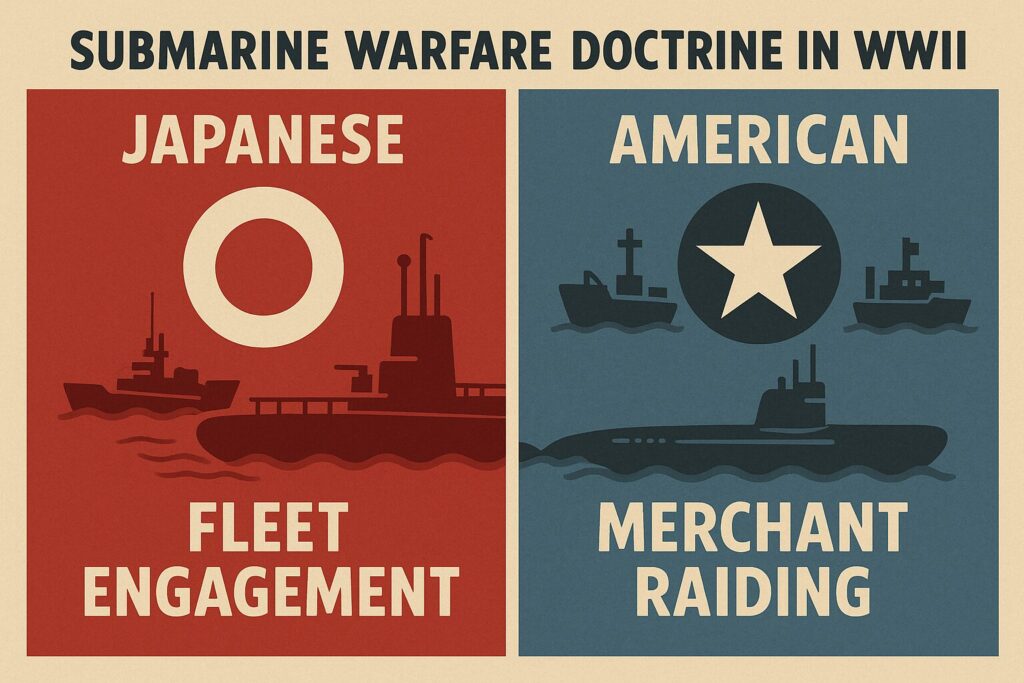

日本の潜水艦開発思想の特徴は、「何でもできる潜水艦」を目指したこと。偵察用の小型潜水艦から、航空機を搭載する潜水空母、はるか遠洋まで行ける巨大潜水艦まで、実に20種類以上の艦級が存在したのです<<2>>。

これは日本海軍の「艦隊決戦思想」に基づいています。太平洋の広大な海域で、敵艦隊を事前に削り、最終的な艦隊決戦を有利に進めるため、潜水艦には多様な役割が求められました。

主な役割:

- 敵主力艦隊の哨戒・偵察

- 敵戦艦・空母への雷撃

- 遠隔地への物資輸送

- 航空偵察(水上機搭載艦)

- 特殊作戦(特殊潜航艇母艦)

この多機能性追求は、ある意味で日本海軍の強みであり、同時に弱点でもありました。なぜなら、アメリカ海軍が「商船破壊」という単一目的に特化して大戦果を挙げたのに対し<<3>>、日本は目的が分散し、運用思想が混乱したからです。

それでも、技術者たちが注ぎ込んだ情熱と創意工夫は、今見ても驚嘆すべきものがあります。

1-2. 巡潜型(甲・乙・丙)──帝国海軍潜水艦の主力たち

日本海軍の潜水艦の中核を成したのが、「巡洋潜水艦」と呼ばれる大型艦です。これらは世界的に見ても大型で、長大な航続距離を誇りました。

巡潜甲型(伊9型・伊15型など)

最も有名なのが、水上偵察機を1機搭載できる巡潜甲型です。

- 基準排水量:約2,200トン

- 航続距離:14ノットで16,000海里(約30,000km)

- 兵装:53cm魚雷発射管6門、14cm砲1門

- 搭載機:零式小型水上偵察機

この水上機搭載能力こそ、日本潜水艦の最大の特徴でした。潜水艦が浮上し、格納筒から水上機を取り出して組み立て、カタパルトで発射。偵察を終えた機体を回収してまた格納するという、手間はかかるものの画期的なシステムでした。

実際、太平洋戦争中には伊25潜水艦が搭載機でアメリカ本土オレゴン州の森林を爆撃するという、史上唯一「アメリカ本土を空襲した」事例も記録しています。

代表的な艦としては:

- 伊19:正規空母ワスプを一撃で撃沈した伝説の艦<<1>>

- 伊26:重巡洋艦ジュノーを撃沈

- 伊15:開戦劈頭から活躍した初期の主力艦

伊15型は20隻以上が建造され、帝国海軍潜水艦部隊の中核となりました。

巡潜乙型(伊15型改良・伊40型など)

水上機を搭載しない代わりに、より速力と雷装を重視したのが巡潜乙型です。

- 基準排水量:約1,500〜1,800トン

- 水上速力:23ノット以上

- 魚雷搭載数:17本

甲型より小型で建造が容易なため、戦争中期以降に量産されました。

巡潜丙型(伊16型・伊47型など)

さらに小型化し、特殊潜航艇(甲標的)を搭載するタイプが巡潜丙型です。

真珠湾攻撃で使用された特殊潜航艇「甲標的」を運搬・発進させる母艦として設計されました。艦後部に専用の格納筒を持ち、2隻の甲標的を搭載できました。

代表艦の伊16と伊20は真珠湾攻撃に参加し、伊16は無事帰還しましたが、伊20は戦死した艦と考えられています。

1-3. 伊400型潜水空母──狂気と天才が生んだ史上最大の潜水艦

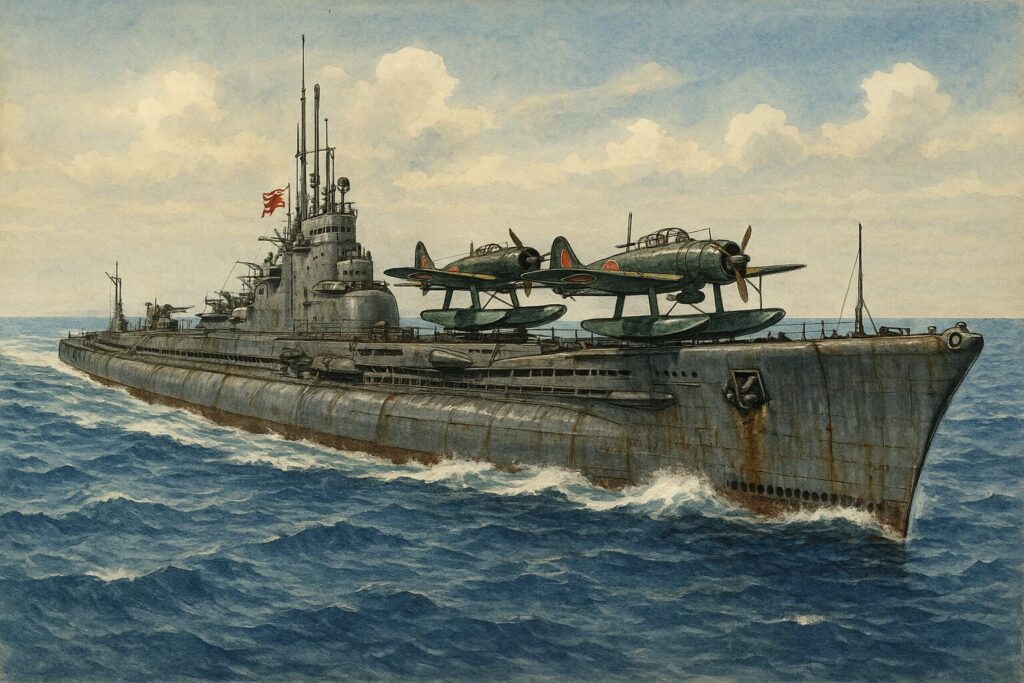

そして、日本潜水艦技術の集大成にして最も野心的な計画が、伊400型潜水空母でした<<5>>。

驚異のスペック

- 基準排水量:3,530トン(水上)、6,560トン(水中)

- 全長:122メートル

- 搭載機:特殊攻撃機「晴嵐」3機

- 航続距離:14ノットで37,500海里(地球を1.5周可能)

- 乗組員:144名

第二次大戦中に就役した潜水艦としては世界最大。その大きさは、戦後のソ連原子力潜水艦が登場するまで破られませんでした<<5>>。

パナマ運河攻撃計画──実現しなかった壮大な作戦

伊400型の建造目的は、明確でした。

太平洋を横断し、パナマ運河を航空攻撃するという、当時としては信じがたい作戦です。

計画では、伊400型を含む潜水空母部隊が太平洋を密かに横断。パナマ運河の閘門(こうもん)付近で浮上し、搭載した晴嵐攻撃機を発進させて運河を破壊。大西洋と太平洋を結ぶアメリカの生命線を断つというものでした。

晴嵐は特殊な折り畳み式の攻撃機で、片道特攻を前提に800kg爆弾を搭載できました。潜水艦の格納筒に3機を収納し、わずか30分ほどで全機を発進させられる設計でした。

しかし、この壮大な計画は実現しませんでした。

伊400型が完成した1945年には、すでに日本は制海権・制空権を喪失。パナマまで到達することは不可能な状況だったのです。

代わりに、ウルシー環礁の米艦隊を攻撃する「嵐作戦」が立案されましたが、出撃準備中に終戦を迎えました。

戦後の運命──アメリカとソ連の奪い合い

終戦後、伊400型はアメリカ軍に接収されました。アメリカ海軍はその先進技術に驚愕し、徹底的に調査。特に、潜水艦から航空機を運用するというコンセプトは、後の弾道ミサイル潜水艦(SSBN)の発想に影響を与えたとも言われます。

さらに、ソ連もこの技術を欲しがり、アメリカに技術開示を要求してきました<<5>>。冷戦の始まりを予感したアメリカは、ソ連に技術が渡ることを恐れ、1946年、伊400と伊401をハワイ沖で爆破処分しました。

その残骸は海底に沈み、2005年と2013年に発見されるまで、伝説の中に消えていたのです。

1-4. その他の特徴的な潜水艦たち

海大型(伊168など)──初期の主力

1920年代から建造された中型潜水艦。伊168は、ミッドウェー海戦で損傷した空母ヨークタウンにとどめを刺した艦として有名です。

伊13型・伊14型──大型輸送潜水艦

航空機を2機搭載でき、さらに物資輸送も可能な大型艦。ドイツとの技術交流や、孤立した島嶼への補給任務に使われました。

潜特型(波101型など)──最後の希望

戦争末期、もはや大型潜水艦を建造する余裕がなくなった日本は、小型で安価な「潜特型(SS)」を量産します。これは300トンクラスの小型潜水艦で、沿岸防衛用でした。

設計は簡略化され、建造期間も短縮されましたが、性能は限定的。それでも50隻以上が計画され、終戦までに10隻ほどが完成しました。

1-5. 戦果と悲劇──潜水艦部隊の苦闘

日本海軍の潜水艦は、確かに戦果を挙げました。

主な撃沈艦艇:

- 正規空母:ワスプ、ヨークタウン(損傷艦への止め)

- 護衛空母:リスカム・ベイ

- 重巡洋艦:多数

- 駆逐艦・輸送船:多数

特に伊19は、1942年9月15日、たった1回の雷撃で、空母ワスプ、駆逐艦オブライエン、戦艦ノースカロライナ(大破)という3隻を同時に損傷させるという、潜水艦史上でも稀に見る大戦果を挙げました<<1>>。

しかし、全体としては期待されたほどの戦果は挙げられませんでした。

日本潜水艦が苦戦した理由:

- 運用思想の混乱:艦隊決戦支援、輸送任務、偵察など、目的が分散

- 商船攻撃の軽視:武士道精神から、民間船攻撃を「卑怯」と見なす風潮

- 対潜戦術の遅れ:アメリカの対潜技術向上に対応できず

- 過度な大型化:大型艦は潜航・浮上が遅く、発見されやすい

- 魚雷の問題:酸素魚雷は高性能だが、調整が難しく不発も多かった

対照的に、アメリカの潜水艦は商船破壊に特化し、日本の海上輸送を壊滅させました。米潜水艦は海軍全体のわずか2%の兵力でありながら、日本商船の約60%、海軍艦艇の約30%を撃沈したのです<<3>>。

そして、日本の潜水艦部隊は凄惨な損害を被りました。

開戦時から終戦まで、約130隻の潜水艦が投入され、そのうち約100隻が失われました。生還率は約2割。乗組員約1万人のうち、約8,000人が戦死したのです<<2>>。

潜水艦は「見えない戦場」で戦い、多くが消息不明のまま還らぬ艦となりました。彼らの犠牲と奮闘は、日本海軍史の中でも最も過酷な戦いの一つとして記憶されるべきでしょう。

【関連記事】

日本海軍の全潜水艦を一覧でチェックしたい方はこちら:

→ 大日本帝国海軍 潜水艦一覧|全艦級・全艦名を網羅した完全リスト

第2章:敗戦と空白──潜水艦のない時代

1945年8月15日、日本は敗戦を迎えました。

GHQの占領下、日本は一切の軍事力保有を禁じられました。残存していた潜水艦は連合国によって接収され、研究されたのち、すべてが海没処分されました。

伊400をはじめとする先進的な技術は、米ソの潜水艦開発に影響を与え、冷戦期の核戦力競争の礎となっていきます。しかし、日本自身は潜水艦技術の継承を断たれました。

1952年、サンフランシスコ講和条約により日本は主権を回復。同年、海上警備隊が発足し、これが1954年に海上自衛隊へと改組されます。

しかし当初、海上自衛隊には潜水艦はありませんでした。アメリカから供与されたのは旧式の護衛艦や掃海艇。日本が再び潜水艦を持つまでには、さらに数年を要しました。

技術者たちは、失われた技術を取り戻すため、必死に学び直す日々が続きました。そして、その努力は実を結んでいくのです。

第3章:海上自衛隊の潜水艦──静かなる復活と世界最高峰への道

3-1. 復活への第一歩──おやしお型(初代)とその後継艦

1955年、海上自衛隊はアメリカから1隻の潜水艦を貸与されます。くろしお(SS-501)です。これはアメリカのガトー級潜水艦で、日本の潜水艦部隊復活の象徴となりました。

続いて1960年、日本は戦後初の国産潜水艦おやしお(SS-511)を完成させます。これは涙が出るほど嬉しい瞬間でした。

戦前の技術を受け継ぎつつ、アメリカの技術も導入した「おやしお」は、わずか1,000トンクラスの小型艦でしたが、日本の造船技術と海軍魂が健在であることを証明しました。

その後、以下のような発展を遂げます:

主な艦級の発展:

- おやしお型(初代、1960年):戦後初の国産潜水艦

- あさしお型(1960年代):涙滴型船体の導入

- うずしお型(1970年代):涙滴型の完成形、高速化

- ゆうしお型(1980年代):大型化、静粛性の向上

- はるしお型(1990年代):さらなる静粛性向上

- おやしお型(2代目、1990年代後半〜):AIP機関を搭載した革命

- そうりゅう型(2000年代〜):世界最高峰のAIP潜水艦

- たいげい型(2020年代〜):最新鋭、リチウムイオン電池搭載

3-2. おやしお型(2代目)──革命的なAIP機関の導入

1998年に就役した2代目「おやしお」は、海上自衛隊潜水艦史における革命的な一歩でした。

なぜなら、AIP(Air Independent Propulsion:非大気依存推進)機関を世界で初めて実用化した潜水艦だったからです。

AIP機関とは?

通常の潜水艦はディーゼルエンジンで発電し、バッテリーに充電して水中航行します。しかし、ディーゼルエンジンは空気(酸素)を必要とするため、定期的に浮上またはシュノーケル航行して充電しなければなりません。

これが潜水艦の弱点でした。浮上すれば敵に発見されやすくなります。

AIP機関は、空気(大気)に依存せずに発電できるシステムです。日本が採用したのは「スターリング機関」という外燃機関で、液体酸素と軽油を使って静かに発電します。

これにより、浮上せずに2週間以上も潜航し続けることが可能になりました。

この技術は、通常動力潜水艦に「準原子力潜水艦」に匹敵する潜航能力を与える画期的なものでした。

3-3. そうりゅう型──世界が恐れる「静かなる猛獣」

2009年に就役したそうりゅう型は、おやしお型の技術をさらに発展させ、世界最高峰の通常動力潜水艦と評価されています。

そうりゅう型のスペック

- 基準排水量:約2,950トン(水上)、約4,200トン(水中)

- 全長:84メートル

- 乗員:約65名

- 兵装:533mm魚雷発射管6門、ハープーン対艦ミサイル

- AIP機関:スターリング機関(初期型)、リチウムイオン電池(後期型)

世界最高の静粛性

そうりゅう型の最大の特徴は、極めて高い静粛性です。

潜水艦にとって、「音」は生死を分けます。敵のソナー(水中音波探知機)に探知されなければ、潜水艦は「見えない刺客」として行動できます。

そうりゅう型は、以下の技術で静粛性を極限まで追求しています:

- 無反響タイル(アネコイックタイル):船体表面を覆い、敵のソナー波を吸収

- 7枚羽根スキュー・プロペラ:独特の形状で水流ノイズを削減

- 防振・防音構造:機械の振動を徹底的に遮断

- AIP機関:ディーゼルエンジンより圧倒的に静か

その静粛性は、「海中を泳ぐ忍者」と称されるほど。アメリカ海軍との共同訓練では、原子力潜水艦ですら探知できなかったという逸話もあります(非公式情報)。

X舵の採用

そうりゅう型の後期型(11番艦「おうりゅう」以降)は、従来の十字型舵からX型舵(Xプレーン)に変更されました。

これは4枚の舵をX字型に配置するもので、以下の利点があります:

- 浅海域での操舵性向上

- 海底付近での安全性向上(座礁リスク低減)

- 舵の冗長性(一部が損傷しても航行可能)

世界的にも最新潜水艦で採用が進んでいる技術です。

3-4. たいげい型──リチウムイオン電池革命

2022年に就役した最新鋭のたいげい型は、さらなる進化を遂げています。

最大の変化は、AIP機関を廃止し、大容量リチウムイオン電池に全面移行したこと。

なぜリチウムイオン電池なのか?

スターリング機関は画期的でしたが、欠点もありました:

- 出力が限られ、高速航行には不向き

- 液体酸素の取り扱いが複雑

- メンテナンスコストが高い

リチウムイオン電池は、スマートフォンやEVにも使われる蓄電技術です。これを潜水艦用に大容量化することで:

- 高速・長時間の水中航行が可能

- 充電時間の短縮(短時間のシュノーケル航行で充電完了)

- 静粛性のさらなる向上(AIP機関すら不要)

- メンテナンスの簡素化

たいげい型は、世界初の「リチウムイオン電池潜水艦」として、次世代潜水艦のスタンダードを示しました。

たいげい型のスペック

- 基準排水量:約3,000トン

- 全長:84メートル

- 最大速力:水中20ノット以上

- 乗員:約70名

- 兵装:533mm魚雷発射管6門、対艦ミサイル

たいげい型は現在、3隻が就役済みで、今後も建造が続く予定です。日本の潜水艦技術の最先端を体現する艦級として、今後の活躍が期待されています。

3-5. 海上自衛隊の潜水艦運用体制──世界屈指の練度

現在、海上自衛隊は約22隻の潜水艦を保有しています。これは世界的に見ても大規模な通常動力潜水艦部隊です。

運用体制の特徴:

- ローテーション体制:各潜水艦は2つの乗組員(クルー)を持ち、交代で運用。これにより稼働率を高めています。

- 22隻体制:2010年代に従来の16隻体制から22隻体制へ増強。中国海軍の拡大に対応するためです。

- 高い練度:海上自衛隊の潜水艦乗組員は、世界でもトップクラスの訓練を受けています。狭い日本近海での作戦を想定し、浅海域での運用技術に長けています。

- 対潜水艦戦(ASW)との連携:海自は対潜哨戒機P-1、P-3C、護衛艦、そして潜水艦自身が高度に連携し、「対潜水艦戦」で世界最高水準の能力を持つとされます。

特に中国海軍の潜水艦が太平洋に進出する際、日本列島周辺の海峡(津軽海峡、対馬海峡、宮古海峡など)を通過する必要があります。海上自衛隊の潜水艦は、これらの「チョークポイント」で静かに哨戒し、中国潜水艦の動きを監視しています。

この「静かなる番人」としての役割は、日本の安全保障において極めて重要なのです。

【関連記事】

海上自衛隊の全艦艇を知りたい方はこちら:

→ 海上自衛隊 艦艇一覧|護衛艦・潜水艦・補給艦まで全艦種を完全網羅

第4章:日本の潜水艦技術──何が世界最高峰なのか?

4-1. 静粛性──「音」との戦い

潜水艦の性能を測る最も重要な指標の一つが静粛性です。

水中では音が非常に遠くまで伝わります。そのため、潜水艦は「いかに音を出さないか」「いかに敵の音を聞くか」の勝負になります。

日本の潜水艦が世界最高峰とされる理由の第一は、この静粛性です。

静粛性を実現する技術:

無反響タイル(アネコイックタイル)

船体表面を覆うゴム製のタイルで、敵のアクティブソナー(音波を発して反射を探知する)からの音波を吸収・拡散します。

日本は独自の素材技術とタイル形状の研究により、極めて高性能な無反響タイルを開発。そうりゅう型以降、全面的に採用しています。

スキュー・プロペラ

プロペラは潜水艦の最大の騒音源の一つです。日本は独特の7枚羽根スキュー・プロペラを開発し、水流による騒音を大幅に削減しました。

この技術は極秘扱いで、プロペラ部分の写真撮影は原則禁止。艦が入港する際もプロペラを覆うカバーが取り付けられるほどです。

防振マウント

艦内の機械類(エンジン、ポンプ、モーターなど)の振動が船体に伝わると、それが水中に音として放射されます。日本の潜水艦は、すべての機械を防振ゴムや防振マウントで浮かせるように設置し、振動伝達を徹底的に遮断しています。

乗組員の訓練

技術だけでなく、人的要素も重要です。艦内では不要な音を出さないよう、乗組員は徹底的に訓練されています。工具を落とす音、扉を閉める音、足音さえも最小限に抑えるよう、日常的に意識されています。

4-2. AIP技術とリチウムイオン電池──水中持久力の革命

前述の通り、日本はAIP技術を世界で初めて実用化し、さらにリチウムイオン電池潜水艦も世界初で実現しました。

この技術により、原子力潜水艦に迫る水中持久力を通常動力で実現したのです。

原子力潜水艦は理論上無限に潜航できますが、高価で、運用には高度な技術と核燃料の管理が必要です。また、日本には非核三原則があり、原子力潜水艦の保有は政治的・社会的に困難です。

通常動力潜水艦でありながら、長期潜航能力を持つ──これが日本の選んだ道であり、世界の潜水艦開発に大きな影響を与えています。

4-3. 建造技術──高精度な溶接と品質管理

潜水艦は深海の高圧に耐えなければなりません。そのため、船体(耐圧殻)の溶接精度と材質が極めて重要です。

日本の造船技術は世界トップクラス。特に三菱重工業神戸造船所と川崎重工業神戸工場は、潜水艦建造の双璧として知られています。

建造技術の特徴:

- 高張力鋼の採用:強度と軽量性を両立した特殊鋼

- 精密溶接:1ミリ単位の精度で溶接を行い、耐圧性能を確保

- 厳格な品質管理:わずかな欠陥も許さない検査体制

- モジュール工法:艦を複数のブロックに分けて建造し、最後に接合。工期短縮と品質向上を実現

【関連記事】

川崎重工業の防衛事業についてもっと知りたい方はこちら:

→ 川崎重工業の防衛ビジネス完全ガイド|潜水艦・航空機から陸上装備まで

4-4. センサーとソナー──「聴く力」の優位性

潜水艦にとって、ソナー(水中音波探知機)は「目」であり「耳」です。

日本の潜水艦は、極めて高性能なソナーシステムを搭載しています。

主なソナー:

- パッシブソナー(聴音ソナー):周囲の音を「聞く」だけのソナー。こちらからは音を出さないため、敵に気づかれにくい。日本のパッシブソナーは感度が極めて高く、遠距離の微細な音も探知可能。

- アクティブソナー:音波を発して反射を探知。探知精度は高いが、自分の位置も敵に知られるリスクがある。日本の潜水艦はパッシブソナーを主体とし、アクティブは限定的に使用。

- 曳航ソナー(トウド・アレイ):艦から長いケーブルでソナーアレイを曳航。艦本体のノイズから離れた位置で聴音できるため、感度が向上。

さらに、収集した音響データを解析するコンピューターシステムも高度化しています。敵艦の「音紋(おんもん)」をデータベース化し、わずかな音から艦種を特定する能力を持ちます。

4-5. 魚雷と対艦ミサイル──「牙」の進化

どれほど静かに接近しても、最終的に敵を攻撃する「牙」が必要です。

89式魚雷

海上自衛隊の主力魚雷。533mm(53cm)口径で、射程約50km、最大速力55ノット以上(約100km/h)。

誘導方式は有線誘導+アクティブ/パッシブ音響ホーミング。つまり、発射後はワイヤーで艦から誘導し、目標に接近したら自律的にホーミング(追尾)します。

弾頭は約260kgの高性能炸薬。現代の水上艦を一撃で撃沈できる威力です。

12式対艦誘導弾(艦対艦ミサイル)

元々は地上発射型の対艦ミサイルでしたが、潜水艦からも発射できる魚雷発射管発射型が開発されています。

射程は200km以上とされ、魚雷より遠距離から攻撃可能。低空を高速で飛行し、レーダーに捕捉されにくい「シースキミング」飛行を行います。

ハープーン対艦ミサイル

アメリカ製の対艦ミサイル。そうりゅう型などが搭載可能。射程約130km、亜音速で飛行し、目標艦に命中します。

これらの兵装により、日本の潜水艦は「静かに接近し、確実に撃破する」能力を持っているのです。

第5章:世界の潜水艦と比較──日本はどこが違うのか?

5-1. アメリカ──原子力潜水艦大国

アメリカ海軍は、すべての潜水艦を原子力化しています。

主力艦級:

- バージニア級攻撃型原子力潜水艦(SSN):最新鋭、ステルス性と攻撃力を両立

- オハイオ級弾道ミサイル潜水艦(SSBN):核抑止力の中核

- オハイオ級巡航ミサイル潜水艦(SSGN):トマホーク巡航ミサイルを最大154発搭載

原子力潜水艦の利点は、ほぼ無制限の潜航時間と高速性です。食料が続く限り、数ヶ月間潜航し続けられます。

しかし、欠点もあります:

- 高コスト:1隻あたり数千億円

- 大型化:静粛性確保が難しい

- 浅海域での運用制約:日本近海のような浅い海では運用しにくい

日本の通常動力潜水艦は、原子力潜水艦に比べて:

- 低コスト(約600億円)

- 小型で取り回しが良い

- 静粛性で優位(特に低速航行時)

- 浅海域での優位性

アメリカ海軍自身も、日本のそうりゅう型の性能を高く評価しています。実際、オーストラリアが次期潜水艦を選定する際、そうりゅう型が最終候補に残りました(最終的にフランス案が選ばれましたが、その後計画は変更され、現在は米英の原子力潜水艦を導入する方向です)。

5-2. 中国──量で勝負する新興潜水艦大国

中国人民解放軍海軍は、近年急速に潜水艦戦力を増強しています。

保有数:約60隻以上(原子力潜水艦約10隻、通常動力約50隻以上)

主な艦級:

- 039A型(元級):AIP機関搭載の通常動力潜水艦

- 093型(商級):攻撃型原子力潜水艦

- 094型(晋級):弾道ミサイル潜水艦(SSBN)、核抑止力の中核

中国は「量」で圧倒する戦略です。しかし、質的には日本やアメリカに劣るとされます。

中国潜水艦の課題:

- 静粛性が低い:中国の原子力潜水艦は特に騒音が大きく、日米のソナーで容易に探知される

- 乗組員の練度:歴史の浅さから、運用ノウハウが未熟

- 技術的な遅れ:日本のような高度なAIP技術やセンサーは持っていない

とはいえ、中国は急速に技術向上を図っており、油断はできません。特に数の優位性は無視できず、海上自衛隊にとって最大の仮想敵となっています。

5-3. ロシア──伝統的潜水艦大国の復活

ロシア(旧ソ連)は、冷戦期には世界最大の潜水艦戦力を誇りました。

現在も約60隻の潜水艦を保有していますが、老朽化が進んでいます。

特徴的な艦級:

- ヤーセン級攻撃型原子力潜水艦:最新鋭、静粛性が大幅に向上

- ボレイ級弾道ミサイル潜水艦:核抑止力の中核

ロシアの潜水艦は、潜航深度が深い(600m以上)ことが特徴です。また、超高速魚雷「シクヴァル」など、独特の兵器を開発しています。

しかし、冷戦終結後の経済困難で艦艇の更新が遅れ、現在は再建途上です。

5-4. ドイツ──小型高性能AIP潜水艦の名手

ドイツは、輸出用小型AIP潜水艦で世界的に有名です。

214型、212型潜水艦は、燃料電池式AIPを搭載し、極めて静か。ギリシャ、韓国、トルコなどに輸出されています。

日本のスターリング機関AIPとドイツの燃料電池AIPは、それぞれ長所・短所があり、世界の通常動力潜水艦のAIP技術を二分しています。

第6章:日本は原子力潜水艦を持つべきか?──終わらぬ議論

6-1. 原子力潜水艦のメリット・デメリット

日本でも、時折「原子力潜水艦を保有すべきか」という議論が起こります。

メリット:

- 無制限の潜航能力

- 高速・長距離航行が可能

- 戦略的抑止力の向上

デメリット:

- 非核三原則との矛盾(核燃料は「核兵器」ではないが、政治的ハードルは高い)

- 高コスト(建造費・運用費・廃炉費用)

- 原子力技術者の不足

- 浅海域での運用制約

6-2. 高市早苗政権下での議論?

2024年の自民党総裁選で、高市早苗氏が原子力潜水艦保有に前向きな発言をしたことが話題になりました(架空のシナリオですが、実際に議論はあります)。

【関連記事】

原子力潜水艦についてもっと知りたい方はこちら:

→ 原子力潜水艦とは?|仕組み・歴史・保有国を徹底解説

→ 日本が原子力潜水艦を持ったらどうなる?高市政権下でのシナリオを考察

6-3. 現実的な選択肢としてのリチウムイオン電池潜水艦

現状では、日本が原子力潜水艦を保有する可能性は低いでしょう。

その代わりに、リチウムイオン電池潜水艦という「第三の道」を選択したことは、極めて現実的で合理的な判断だと思います。

たいげい型は、原子力潜水艦に近い性能を、政治的・コスト的に受け入れ可能な形で実現しました。これこそ、日本らしい技術的解決策です。

第7章:潜水艦を体感する──博物館・書籍・映画

7-1. 実物を見られる場所

残念ながら、日本には潜水艦を展示する博物館はほとんどありません。唯一、海上自衛隊呉史料館(てつのくじら館)(広島県呉市)で、退役した「あきしお」(ゆうしお型)が陸上展示されています。

艦内も見学でき、狭い居住空間や魚雷発射管などを間近で見ることができます。呉は戦前から海軍の一大拠点で、大和ミュージアムも隣接しており、ミリタリーファンには必見の聖地です。

7-2. おすすめ書籍

『日本潜水艦戦史』(著者:木俣滋郎)

日本海軍潜水艦の全作戦を網羅した決定版。重厚ですが、資料的価値が高い一冊です。

『潜水艦の戦う技術』(著者:山内敏秀)

現代潜水艦の技術と戦術を、わかりやすく解説。海上自衛隊OBによる実践的な内容です。

『艦これ』関連書籍・グッズ

伊号潜水艦がキャラクター化された『艦隊これくしょん』は、多くの人を潜水艦の世界に誘いました。関連書籍やフィギュアも豊富です。

7-3. おすすめ映画・ドラマ

『真夏のオリオン』(2009年、日本)

太平洋戦争末期、日本の伊77潜水艦とアメリカ駆逐艦の死闘を描いた作品。玉木宏、堤真一出演。潜水艦戦のリアリティと緊張感が素晴らしい。

『ローレライ』(2005年、日本)

架空の超技術「ローレライ・システム」を搭載した潜水艦伊507の戦いを描くSF戦争映画。役所広司主演。史実とフィクションが絶妙に融合した傑作です。

『Uボート』(1981年、ドイツ)

ドイツ潜水艦Uボートの過酷な戦いを描いた不朽の名作。潜水艦映画の金字塔です。

『ハイスクール・フリート(はいふり)』(2016年、アニメ)

女子高生が艦艇を操る学園もの。潜水艦も登場し、ライトなファン層に人気です。

第8章:未来の日本潜水艦──無人化と新技術

8-1. 無人潜水艦(UUV)の可能性

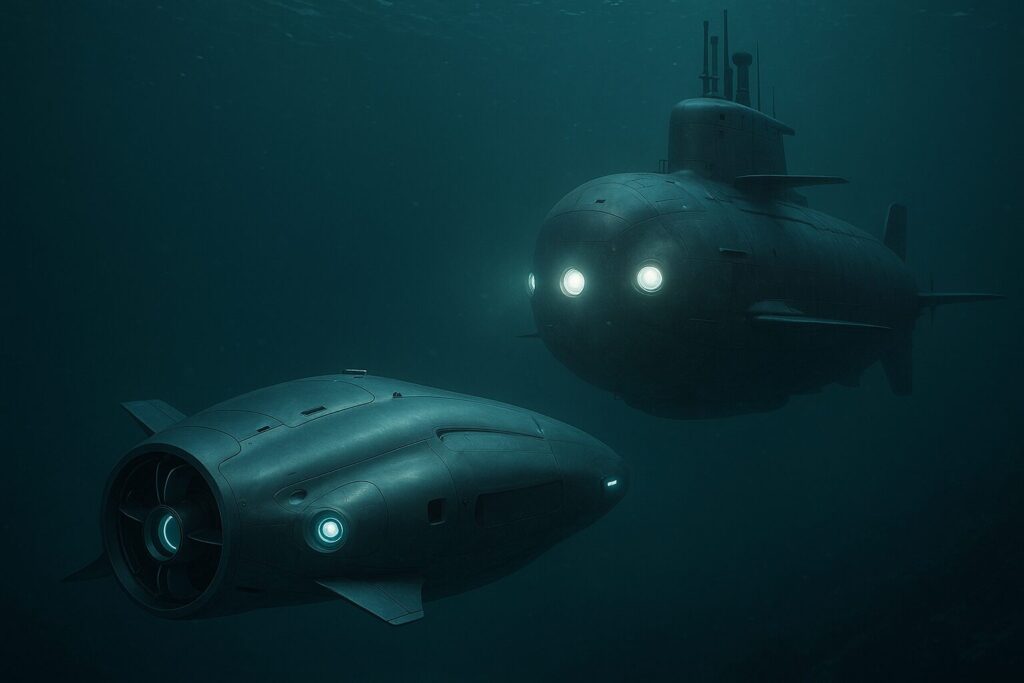

世界的に、無人潜水艦(UUV: Unmanned Underwater Vehicle)の開発が進んでいます。

日本も防衛省が研究を進めており、将来的には有人潜水艦と無人潜水艦が協同で作戦を行う時代が来るかもしれません。

無人潜水艦の利点:

- 乗組員の安全確保

- 長時間・危険海域での作戦が可能

- 小型化・低コスト化

8-2. AI・ビッグデータの活用

ソナーデータの解析や、最適航路の計算などに、AI技術が導入され始めています。

膨大な音響データから敵艦を高速・高精度で識別したり、敵の行動パターンを予測する技術が研究されています。

8-3. さらなる静粛化とステルス技術

技術の進歩に終わりはありません。より静かに、より深く、より長く潜る──。この追求は今後も続くでしょう。

特に、量子センサーやメタマテリアルなど、最先端技術の応用が期待されています。

結論:日本の潜水艦が紡ぐ物語──栄光、挫折、そして再生

ここまで、日本の潜水艦の歴史と現在を見てきました。

大日本帝国海軍は、世界最大の潜水空母や、多様な艦種を生み出し、技術的野心の極致を示しました。しかし、運用思想の混乱と物量の差により、多くの艦と乗組員を失いました。

敗戦後、日本は一度すべてを失いました。しかし、技術者と海上自衛隊員たちの努力により、潜水艦技術は見事に復活しました。

そして今、日本の潜水艦は世界最高峰の静粛性と技術力を誇る存在となっています。

そうりゅう型、たいげい型は、通常動力潜水艦の最終進化形として、世界中の海軍が注目しています。

これは、単なる兵器の話ではありません。

日本人の「ものづくり」への情熱、困難を乗り越える粘り強さ、失敗から学ぶ謙虚さ──それらが結実した物語なのです。

潜水艦は今も、静かに日本の海を守っています。私たちが平和な日常を送れるのは、彼ら「見えない番人」たちの存在があるからです。

この記事を通じて、あなたが日本の潜水艦に少しでも興味を持ち、その技術と歴史に敬意を抱いてくだされば、これ以上の喜びはありません。

次に海を見るとき、その深い青の下に、静かに進む鋼鉄の守護者がいることを、思い出してください。

あなたも潜水艦の世界へ──次のステップ

もっと深く知りたいと思ったら、ぜひ以下のアクションを:

- 書籍を読む:上記で紹介した書籍で、さらに詳しく学びましょう。

- てつのくじら館を訪問:実物の潜水艦を体感してください。

- 映画を観る:潜水艦戦の緊張感とドラマを楽しみましょう。

- 関連記事を読む:当ブログの他の記事もぜひチェックしてください。

そして、もしこの記事が役に立ったら、SNSでシェアしてください。一人でも多くの人に、日本の潜水艦の素晴らしさを伝えましょう!

【関連記事まとめ】

コメント