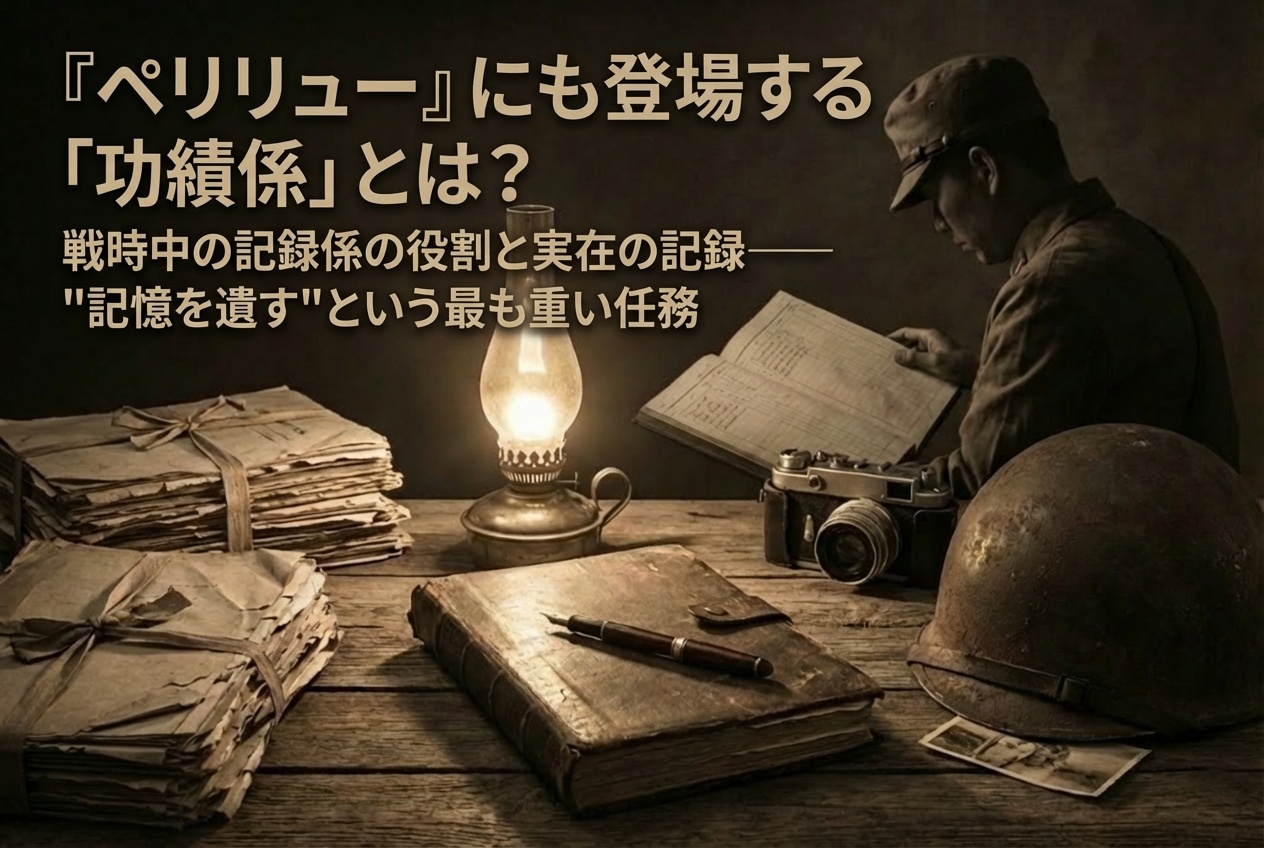

なぜ彼らは、死者の最期を記録し続けたのか

2025年12月5日、終戦80年企画として公開されたアニメ映画『ペリリュー -楽園のゲルニカ-』。可愛らしい絵柄とは裏腹に、地獄の73日間を描いたこの作品で、主人公・田丸と吉敷が担う役割が「功績係(こうせきがかり)」だ。

戦死した仲間の最期を記録し、遺族へ伝える――。

銃を撃つわけでも、敵を倒すわけでもない。ただ、散っていく命の「最後の瞬間」を書き留める。それが、彼らに課せられた任務だった。

しかし、この「功績係」という存在、実際の大日本帝国陸海軍にも本当にいたのだろうか?

戦場で何を記録し、どのように遺族へ届けられたのか?

そして、なぜ今この「記憶を遺す仕事」が、僕たちの心を揺さぶるのか?

今回は、映画の核心となる「功績係」という役割を、歴史の側面から徹底的に掘り下げていく。戦時中の記録システム、戦闘詳報、そして遺族通知の実態まで。大日本帝国陸海軍が、いかにして戦死者の「最期」を記録しようとしたのか――その真実を、あなたと一緒に見ていきたい。

「功績係」とは何者なのか――映画での描かれ方

まず、映画『ペリリュー -楽園のゲルニカ-』における「功績係」の役割を整理しておこう。

主人公の田丸と吉敷は、戦死した兵士の最期の様子を記録し、その功績を後世に伝えるという任務を負っている。具体的には:

- 戦死者の名前、階級、所属

- どのような状況で戦死したか

- 最期の言葉や行動

- どのような功績を残したか

これらを克明に記録し、遺族への通知や部隊の戦史に反映させるのが彼らの仕事だ。

「お国のために散った英霊の功績を、決して忘れない」――そんな理念のもと、地獄のような戦場で淡々と記録を続ける姿は、観る者の胸を打つ。

だが、ここで疑問が湧く。

「功績係」って、本当にいたの?

史実の中の「功績係」――実在したのか?

結論から言えば、「功績係」という正式な役職名は存在しなかった。

しかし、それに類する役割を担う人員は、確実に存在していた。

旧日本軍では、部隊ごとに「記録・報告・通報」を担当する人員が配置されており、その中には戦死者の記録を専門に扱う者もいた。彼らの仕事は、以下のようなものだった:

1. 戦闘詳報の作成

各部隊は戦闘終了後、「戦闘詳報(せんとうしょうほう)」と呼ばれる詳細な報告書を作成する義務があった。これには:

- 戦闘の経緯

- 戦果(敵の撃破数、鹵獲品など)

- 味方の損害(戦死者、負傷者の氏名・階級・状況)

- 特筆すべき個人の功績

などが含まれていた。

2. 戦死公報の作成

戦死者が出た場合、部隊長から師団司令部、さらに陸軍省・海軍省を経て遺族へ通知される「戦死公報(せんしこうほう)」が作成された。

ここには、本人の氏名、階級、所属、戦死の状況と場所が記載される。ただし、軍事機密に配慮し、詳細は伏せられることも多かった。

3. 部隊史・戦記の編纂

戦後、あるいは作戦終了後に、部隊の歴史を記録する「部隊史」が編纂されることもあった。これには、戦死者の名簿や功績が詳細に記録されている。

つまり、映画の「功績係」は、こうした記録・報告業務を担う人員を象徴的に描いたものと考えられる。

戦闘詳報とは何か――戦場の”公式記録”

「功績係」を理解するうえで欠かせないのが、「戦闘詳報」という存在だ。

これは、各部隊が戦闘終了後に作成する、いわば戦場の公式記録である。

戦闘詳報に記載される内容

戦闘詳報には、以下のような項目が含まれていた:

- 作戦の目的と経緯

どのような命令を受け、どう行動したか。 - 戦果

敵をどれだけ撃破したか、何を鹵獲したか。 - 味方の損害

戦死者、負傷者、行方不明者の氏名、階級、戦死状況。 - 特筆すべき行動

個人や小隊の顕著な功績、勇敢な行動。 - 教訓と反省

今後の作戦に活かすべき点。

特に、戦死者の記録は重要視されていた。なぜなら、これが遺族への通知、そして叙勲(じょくん)の根拠となるからだ。

誰が戦闘詳報を書いたのか

通常、部隊の副官、書記、あるいは指定された士官が戦闘詳報を作成した。しかし、激戦の中では、これらの人員が戦死してしまうこともある。

そんな時、生き残った誰かが、仲間の最期を記録しなければならなかった。

ペリリュー島のような壮絶な持久戦では、記録係が次々と戦死し、最後は誰が記録を書いているのかさえ分からない状況に陥ったという証言もある。

遺族への通知――「戦死公報」が届くまで

戦場で兵士が戦死すると、その情報はどのように遺族へ届けられたのだろうか。

通知の流れ

- 部隊長が戦死を確認

戦闘終了後、戦死者の氏名・階級・状況を確認。 - 上級司令部へ報告

中隊→大隊→連隊→師団→方面軍→陸軍省(または海軍省)という流れで報告が上がる。 - 陸軍省・海軍省が戦死公報を作成

遺族の住所を調べ、正式な通知書を作成。 - 遺族へ通知

郵便、または地方の憲兵・役場を通じて遺族へ届けられる。

ただし、戦況が悪化すると、この流れが機能しなくなる。

ペリリュー島、硫黄島、沖縄戦のような激戦地では、部隊が全滅に近い状態になり、誰が戦死したのか、どのように戦死したのかさえ分からないことが多かった。

「戦死の詳細不明」という悲劇

遺族に届く戦死公報の多くには、こう書かれていた。

「昭和◯年◯月◯日、◯◯方面にて戦死」

それだけ。

どのような状況で散ったのか、最期に何を言ったのか、遺体はどうなったのか――何も分からないまま、家族は息子や夫の死を受け入れなければならなかった。

これこそが、映画『ペリリュー』が描く「功績係」の存在意義なのだろう。

「せめて、彼らの最期を記録しよう」

その想いが、田丸と吉敷を突き動かしていた。

なぜ「記録」が重要だったのか――軍事的・社会的意義

では、なぜ大日本帝国陸海軍は、これほどまでに「記録」にこだわったのだろうか。

1. 軍事的な意義――作戦の検証と教訓

戦闘詳報は、次の作戦に活かすための重要な資料だった。

- どの戦術が有効だったか

- どこで失敗したか

- 敵の戦法はどうだったか

こうした情報を蓄積し、分析することで、軍は戦い方を改善していく。

しかし、太平洋戦争後半になると、作戦の検証どころではなくなった。部隊は次々と全滅し、記録は失われ、教訓は生かされないまま、同じ過ちが繰り返された。

2. 社会的な意義――遺族への説明責任

国家は、国民に「お国のために戦え」と命じた以上、その死に意味を持たせ、遺族に説明する責任があった。

戦死公報は、その最低限の義務履行だった。

「あなたの息子は、勇敢に戦い、名誉の戦死を遂げました」

そう伝えることで、遺族の悲しみを少しでも和らげようとした。しかし現実には、多くの遺族が詳細を知ることなく、ただ喪失感だけを抱え続けた。

3. 精神的な意義――「忘れない」という誓い

そして、最も重要なのは、「散った者たちを忘れない」という誓いだ。

戦場で死んでいく仲間を前に、生き残った者たちは思う。

「せめて、お前の名前を遺そう」

「お前が何のために戦い、どう散ったのかを、誰かに伝えよう」

それが、功績係という役割の根底にあった精神だろう。

他国の類似システム――アメリカ軍・ドイツ軍の記録体制

日本だけでなく、他の国々も戦死者の記録には力を入れていた。

アメリカ軍の体制

アメリカ軍は、個人認識票(ドッグタグ)と詳細な記録システムを持っていた。

戦死者が出ると、すぐに氏名、階級、所属、戦死状況が記録され、遺体は可能な限り回収・埋葬された。戦後、遺体は本国へ送還され、家族のもとへ返された。

また、戦死者の家族には、詳細な状況説明と共に、勲章や感謝状が贈られることが多かった。

ドイツ軍の体制

ナチス・ドイツも、戦死者の記録を重視していた。

「戦死通知書(Gefallenen-Anzeige)」という公式文書が作成され、遺族へ送られた。また、部隊ごとに「戦死者名簿(Verlustliste)」が作成され、後に公開された。

ドイツ軍は、日本軍以上に遺体の埋葬と墓標の設置にこだわった。戦死者の尊厳を守ることが、生き残った兵士の士気にも影響すると考えていたからだ。

日本軍の課題

これに対し、日本軍は物資不足、戦況の悪化、組織の混乱により、記録体制が崩壊していった。

特に、ペリリュー島、硫黄島、沖縄戦のような絶望的な持久戦では、記録どころではなくなった。

しかし、それでも最後まで記録を続けようとした人々がいた。

それが、映画『ペリリュー』の功績係なのだ。

ペリリュー島における記録の実態――地獄の中の記録者たち

では、実際のペリリュー島の戦いでは、どのように記録が行われたのだろうか。

中川州男大佐の戦闘詳報

ペリリュー島守備隊を率いた中川州男(なかがわくにお)大佐は、最後まで詳細な戦闘報告を本土へ送り続けた。

洞窟陣地の中、米軍の猛攻を受けながら、彼は戦況、戦果、損害を記録し、パラオ本島の司令部へ打電した。

最後の電文は、昭和19年11月24日。

「サクラ サクラ」

これは、「弾薬尽き、もはやこれまで」という意味の暗号だった。

中川大佐は、この電文を送った後、自決した。享年52歳。

彼の戦闘詳報は、後に「ペリリュー島守備隊戦闘詳報」として残されている。ここには、戦死者の名簿、戦闘の経緯、教訓が克明に記録されていた。

名もなき記録者たち

しかし、中川大佐以外にも、名もなき記録者たちがいた。

戦闘の合間に、仲間の最期を手帳にメモする兵士。

遺体のポケットから遺書を回収し、大切に保管する兵士。

洞窟の壁に、戦死者の名前を刻む兵士。

彼らは、正式な命令を受けたわけではない。ただ、「忘れたくない」という想いだけで、記録を続けた。

戦後、ペリリュー島で発見された遺品の中には、こうした記録が多数含まれていた。破れたノート、血に染まった手帳、岩に刻まれた名前――。

それこそが、「功績係」の本質なのかもしれない。

現代に遺された記録――戦死者名簿と慰霊碑

戦後、日本政府と遺族会は、戦死者の記録を整理し、「戦没者名簿」として保管している。

厚生労働省の取り組み

現在、厚生労働省が戦没者の遺骨収集と記録整理を担当している。

ペリリュー島からも、多くの遺骨が収集され、千鳥ヶ淵戦没者墓苑に安置されている。

また、戦没者名簿は、各地の護国神社や慰霊碑に刻まれ、後世に伝えられている。

ペリリュー島の慰霊碑

ペリリュー島には、今も多くの慰霊碑が立っている。

- 西太平洋戦没者の碑

- ペリリュー神社

- 中川州男大佐顕彰碑

これらの碑には、戦死者の名前が刻まれ、今も日本から多くの遺族や慰霊団が訪れている。

「名前を刻む」――それは、最も原始的で、最も確実な記録方法だ。

なぜ今「記憶を遺す」ことが大切なのか――終戦80年の意味

2025年、終戦から80年。

もはや、戦争を体験した世代はほとんどいない。遺族も高齢化し、記憶は薄れつつある。

そんな中、映画『ペリリュー -楽園のゲルニカ-』が公開された意味は大きい。

「忘れる」ことの恐ろしさ

歴史を忘れることは、同じ過ちを繰り返すことにつながる。

太平洋戦争で、なぜ日本は敗れたのか。

なぜ、多くの兵士が無駄死にしなければならなかったのか。

なぜ、記録が失われ、教訓が生かされなかったのか。

これらを忘れてしまえば、僕たちは再び同じ道を歩むかもしれない。

「記録」は未来への責任

功績係が記録を続けたのは、「この戦いを、この命を、忘れないでほしい」という願いからだった。

そして今、僕たちがその記録を読み、映画を観て、心を動かされるのは、彼らの願いが届いている証拠だ。

記録とは、過去への追悼であり、未来への責任でもある。

「功績係」から学ぶこと――記憶と向き合う勇気

映画『ペリリュー』の功績係・田丸と吉敷は、地獄のような戦場で、ひたすら記録を続ける。

なぜか。

「誰かが覚えていなければ、彼らは本当に消えてしまうから」

これは、戦場だけの話ではない。

僕たちの日常にも、忘れてはいけない記憶がある。

大切な人の言葉。

辛かった経験。

乗り越えた試練。

それらを記録し、振り返ることで、僕たちは自分自身を見失わずに生きていける。

功績係とは、「記憶と向き合う勇気」の象徴なのかもしれない。

まとめ――「功績係」という役割の重み

映画『ペリリュー -楽園のゲルニカ-』に登場する「功績係」。

それは、正式な役職名ではないが、確実に存在した役割だった。

戦闘詳報を書き、戦死者を記録し、遺族へ伝える――。

銃を撃つよりも、ある意味でもっと重い仕事だったのかもしれない。

なぜなら、彼らは「記憶」という、決して失われてはならないものを守っていたからだ。

戦後80年。

多くの記録が失われ、多くの記憶が薄れていく中で、僕たちができることは何か。

それは、「忘れないこと」「伝えること」「向き合うこと」だ。

映画を観たあなたが、この記事を読んでくれたあなたが、ペリリュー島の戦いや功績係の存在を知り、誰かに伝えてくれたら――。

それこそが、田丸と吉敷、そして実在した記録者たちへの、最高の追悼になるのではないだろうか。

「サクラ サクラ」

その電文の先に、何があったのか。

僕たちは、決して忘れてはいけない。

さらに深く知るために

この記事を読んで、ペリリュー島の戦いについてもっと知りたくなったあなたへ。

当ブログでは、ペリリュー島の戦い完全ガイドを公開している。

73日間の持久戦、中川州男大佐の戦術、米軍の損害、そして現在のペリリュー島まで――圧倒的なボリュームで解説している。

また、映画そのものについては、映画『ペリリュー -楽園のゲルニカ-』完全ガイドもチェックしてほしい。

戦史を知り、映画を観て、そして記憶を次世代へ繋ぐ――。

それが、僕たちにできる、最も大切なことだと信じている。

【おすすめ関連書籍】

ペリリュー島の戦いをより深く知るなら、以下の書籍がおすすめだ:

- 『ペリリュー・沖縄戦記』(ユージン・スレッジ著) ※米兵視点だが、日本軍の戦いぶりが克明に描かれている

- 『太平洋戦争陸戦概史』(防衛庁防衛研修所戦史室編) ※戦闘詳報の実例が多数掲載

- 原作マンガ『ペリリュー -楽園のゲルニカ-』(武田一義著) ※全11巻、Amazonで購入可能

これらの本を手に取ることも、記憶を繋ぐ一歩になる。

散った者たちへ、敬礼

コメント