1. 【導入】暗闇を切り裂いた一斉射撃——誰も予想しなかった完璧な奇襲

1942年8月9日、午前1時43分。

南太平洋、ソロモン諸島サボ島沖の漆黒の海。

月明かりもない闇夜の中、突如として巨大な閃光が海面を照らし出した。

日本海軍第八艦隊旗艦・重巡洋艦「鳥海」の主砲が、至近距離で敵艦に向けて火を噴いたのだ。

次の瞬間、米豪艦隊は地獄に叩き込まれた。

探照灯が次々と点灯し、重巡洋艦「鳥海」「青葉」「加古」「古鷹」「衣笠」「天龍」「夕張」、そして駆逐艦「夕凪」が一斉に砲撃を開始。酸素魚雷が静かに、しかし確実に標的へ向かって走る。

「何が起きた!?」

「日本艦隊がいる!どこから来た!?」

米豪艦隊は完全に不意を突かれ、わずか32分間で重巡4隻が撃沈される。

連合軍にとって、これは太平洋戦争史上最悪の敗北のひとつとなった。

一方、日本海軍にとっては夜戦技術の集大成ともいえる圧勝。

だが——。

この”完璧な勝利”こそが、やがて訪れる敗北の序曲だった。

なぜか?

それは三川軍一中将が、戦闘後に「ある決断」をしたからだ。

この記事では、第一次ソロモン海戦(サボ島沖海戦)の全貌を、戦術・戦略・人間ドラマ・教訓の4つの視点から徹底的に解説します。

僕たちの先祖が夜の海で成し遂げた”奇跡”と、その先に待っていた悲劇——ぜひ最後まで読んでください。

2. 【背景】ガダルカナル島はなぜ”運命の島”になったのか

2-1. ミッドウェーの敗北と戦略の転換

1942年6月、日本海軍はミッドウェー海戦で空母4隻を一挙に失うという歴史的大敗を喫した。

▼ミッドウェー海戦の詳細はこちら

ミッドウェー海戦敗北の真相——たった5分で勝敗が決した「運命の海戦」をわかりやすく解説

この敗北により、日本の”攻勢限界点”は完全に露呈した。

それでも大本営は南太平洋における拠点確保を諦めなかった。

その目的は以下の3つ:

- オーストラリアと米国の連絡線を遮断する

- ニューギニア~ソロモン諸島のラインを確保し、豪州侵攻の足がかりとする

- ラバウル(ニューブリテン島)を中心とする南方防衛圏を強化する

そのためにガダルカナル島に飛行場の建設を開始したのが1942年7月のこと。

しかし、この動きを米軍は見逃さなかった。

2-2. 米軍の反撃——ウォッチタワー作戦

米太平洋艦隊司令長官チェスター・ニミッツ提督、そして南太平洋方面軍司令官ロバート・ゴームリー中将は、ガダルカナル島奪取作戦を立案。

コードネームは「ウォッチタワー作戦(Operation Watchtower)」。

この作戦の目的は明確だった:

- 日本軍が建設中の飛行場を奪取し、米軍の前進基地とする

- ソロモン諸島の制海権・制空権を確保する

- 日本の南方拠点ラバウルへの反攻の足がかりとする

そして1942年8月7日午前6時、米海兵隊第1師団を中心とする約11,000名の上陸部隊が、ガダルカナル島とツラギ島に強襲上陸を開始した。

日本側の守備隊はわずか2,200名(大半は設営隊や飛行場建設の労働者)。

あっという間に飛行場は米軍の手に落ちた。

この飛行場は後に「ヘンダーソン飛行場」と命名され、太平洋戦争における最重要拠点のひとつとなる。

2-3. 日本側の衝撃と反応

「敵、ガダルカナルに上陸!」

この報は、ラバウルの第八艦隊司令部を震撼させた。

当時、ガダルカナル島の戦略的重要性は軽視されていた。だが、飛行場を米軍に奪われたとなれば話は別だ。

ここを放置すれば、ニューギニア方面への補給路が完全に遮断される。

さらに、ラバウル自体も米軍機の攻撃圏内に入る。

大本営海軍部と連合艦隊司令部は即座に反撃を決定。

その指揮を任されたのが、第八艦隊司令長官・三川軍一(みかわぐんいち)中将だった。

3. 【日本側の対応】三川軍一中将、決死の出撃を決意

3-1. 三川軍一とはどんな人物か?

三川軍一(1888年8月29日 – 1981年2月25日)は、広島県出身の海軍軍人。

- 海軍兵学校38期(同期には南雲忠一、近藤信竹など)

- 水雷戦術のスペシャリスト

- 実戦経験豊富で、冷静沈着な指揮官として知られた

当時56歳の三川は、第八艦隊司令長官としてラバウルを拠点に南太平洋の作戦指揮を執っていた。

ミッドウェー敗北後、空母機動部隊が壊滅した日本海軍にとって、水上艦艇による夜襲こそが唯一の対抗手段だった。

三川はその”切り札”を握る男だった。

3-2. 出撃命令と時間的制約

8月7日夕刻、ラバウルの第八艦隊司令部に緊急出撃命令が下された。

任務:ガダルカナル島周辺の米軍艦隊を撃滅し、上陸部隊への補給を阻止せよ。

しかし、問題は時間がなかったことだ。

ラバウルからガダルカナルまでは約700km(約380海里)。

この距離を高速で航行し、米軍艦隊に奇襲をかけるには、8月8日夜のうちに突入しなければならない。

それを逃せば、米軍は完全に警戒態勢を整え、空母艦載機による反撃を受ける。

三川にとって、これは一か八かの賭けだった。

3-3. 決断——「やるしかない」

三川は出撃を決意した。

理由は明確だった。

「今やらなければ、二度とチャンスはない」

ガダルカナルを失えば、南方作戦全体が瓦解する。

ミッドウェーで失った面目を取り戻す——それが第八艦隊に課せられた使命だった。

そして何より、三川は日本海軍の夜戦技術を信じていた。

4. 【戦力比較】第八艦隊 vs 連合軍艦隊——数的劣勢をどう覆すか

4-1. 日本側戦力:第八艦隊(三川艦隊)

| 艦種 | 艦名 | 備考 |

|---|---|---|

| 重巡洋艦 | 鳥海(旗艦) | 高雄型、三川座乗 |

| 重巡洋艦 | 青葉 | 青葉型 |

| 重巡洋艦 | 加古 | 青葉型 |

| 重巡洋艦 | 古鷹 | 古鷹型 |

| 重巡洋艦 | 衣笠 | 青葉型 |

| 軽巡洋艦 | 天龍 | 天龍型 |

| 軽巡洋艦 | 夕張 | 夕張型 |

| 駆逐艦 | 夕凪 | 吹雪型 |

合計:重巡5、軽巡2、駆逐艦1

▼日本海軍の巡洋艦について詳しく知りたい方はこちら

高雄型重巡洋艦を完全解説

4-2. 連合軍側戦力:米豪混成艦隊

連合軍はガダルカナル上陸作戦を支援するため、3つの巡洋艦部隊を配置していた。

① 北部哨戒部隊(サボ島北方)

- 重巡:オーストラリア(豪)、キャンベラ(豪)

- 駆逐艦:パターソン、バグレイ

② 南部哨戒部隊(サボ島南方)

- 重巡:シカゴ(米)

- 駆逐艦:ラルフ・タルボット、ブルー

③ 東部哨戒部隊(ツラギ島東方)

- 重巡:ヴィンセンス(米)、アストリア(米)、クインシー(米)

- 駆逐艦:ヘルム、ウィルソン

合計:重巡8、駆逐艦8

数的には連合軍が圧倒的有利だった。

だが、三川には2つの優位性があった。

4-3. 日本側の優位性

① 夜戦訓練の圧倒的優位

日本海軍は、開戦前から夜戦を最重要戦術として訓練していた。

- 探照灯の使い方

- 魚雷発射のタイミング

- 砲撃照準の精度

すべてにおいて米海軍を凌駕していた。

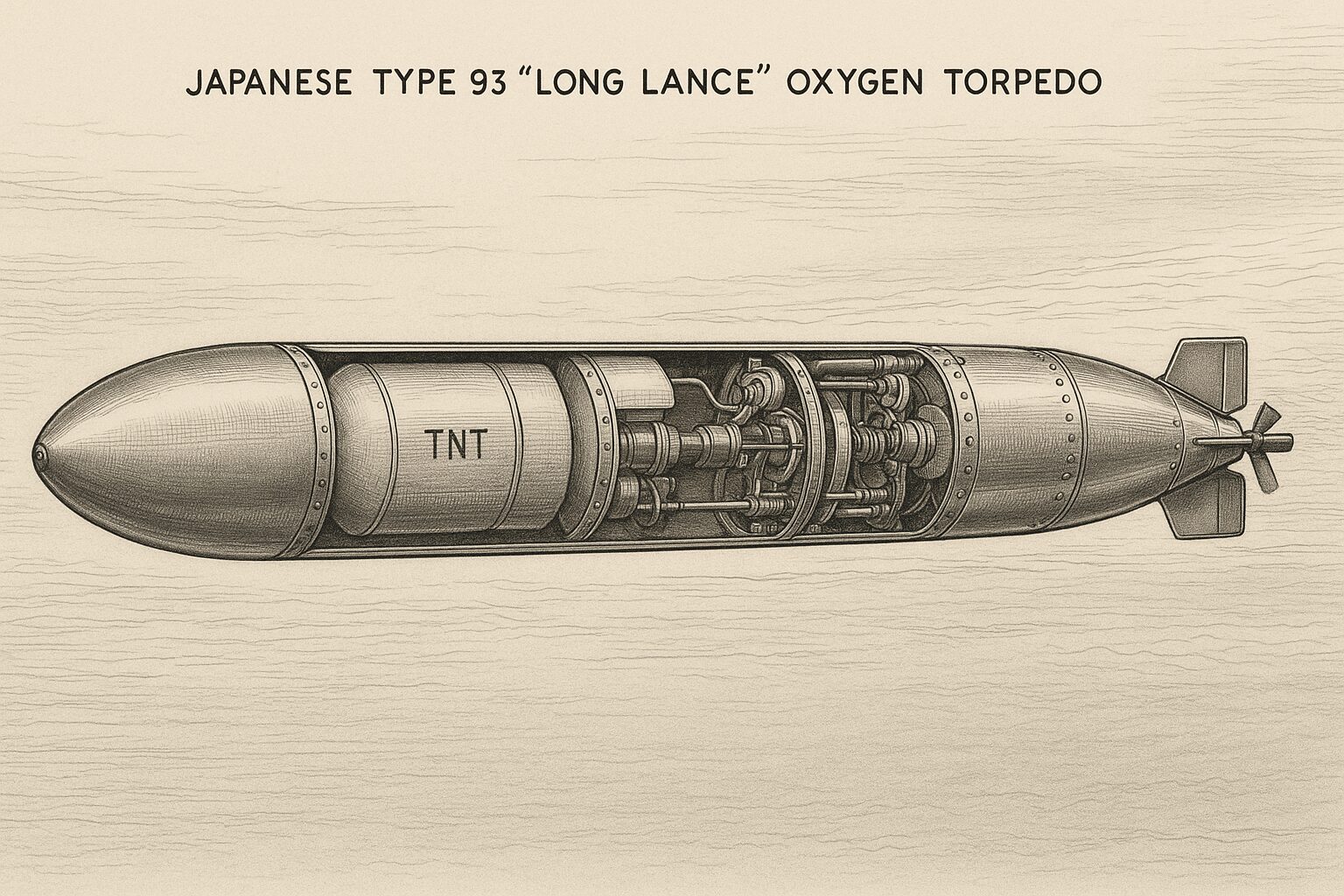

特に93式酸素魚雷(通称:ロングランス)は、射程40kmという驚異的性能を誇り、米軍にはその存在すら知られていなかった。

② 統一指揮と奇襲の利

三川艦隊は単一指揮官の下で統制されていた。

一方、連合軍は米豪混成であり、指揮系統が複雑だった。

さらに、連合軍は日本艦隊の接近をほとんど察知していなかった。

これが致命的な差となる。

5. 【戦闘経過①】ラバウル出撃からサボ島接近まで

5-1. 8月7日夕刻:ラバウル出撃

三川艦隊は8月7日夕刻、ラバウルのシンプソン湾を出撃した。

目標:8月9日未明、ガダルカナル島沖に到達し、米軍艦隊を夜襲。

航路は、セント・ジョージ海峡→ブーゲンビル島東岸→「スロット」(ニュージョージア・サウンド)を経由する約700kmの針路。

「スロット」とは、ソロモン諸島を縦断する狭い海峡で、後に「東京急行(ねずみ輸送)」で有名になるルートだ。

▼ガダルカナル戦全体についてはこちら

ガダルカナル島の戦いとは?

5-2. 8月8日:米軍の索敵と情報混乱

8月8日昼、豪州空軍の哨戒機が三川艦隊を発見。

「日本艦隊、ブーゲンビル島沖を南下中!」

この情報は連合軍司令部に届いた。

しかし、報告が不正確だった。

- 「3隻の巡洋艦、3隻の駆逐艦、2隻の水上機母艦」と誤認

- 実際は重巡5、軽巡2、駆逐艦1

さらに、報告が遅れ、前線の艦隊司令官たちに正確に伝わらなかった。

5-3. 米艦隊の油断

ガダルカナル周辺を警戒していた米豪艦隊の指揮官たちは、日本艦隊の接近を軽視していた。

理由は:

-「日本艦隊が夜間にこんな危険な海域に突入してくるはずがない」

- 「おそらく明朝、空襲をかけてくるだろう」

- 「もし来るとしても、9日夜だろう」

これが致命的な判断ミスだった。

8月8日夜、米豪艦隊は通常の哨戒態勢をとっていたが、臨戦態勢ではなかった。

乗組員の多くは疲労のため休息中。

艦橋の見張りも、レーダーオペレーターも油断していた。

5-4. 8月8日深夜:サボ島接近

三川艦隊は予定通り、8月8日深夜にサボ島沖に到達した。

三川は単縦陣(一列縦隊)を組み、以下の順序で航行していた:

鳥海→青葉→加古→古鷹→衣笠→天龍→夕張→夕凪

速力26ノット(約48km/h)。

三川は艦隊に命令を下した。

「敵艦隊を発見次第、魚雷・砲撃を一斉に開始せよ。各艦は独自判断で攻撃してよい」

これは異例の命令だった。

通常、艦隊戦では厳格な統制射撃が行われる。

だが三川は、夜戦では各艦の判断が勝敗を分けることを知っていた。

そして——

運命の瞬間が訪れる。

6. 【戦闘経過②】8月9日未明——32分間の地獄

6-1. 午前1時43分:最初の一撃

8月9日午前1時38分、三川艦隊はサボ島の影に隠れながら南下。

視界はほぼゼロ。月も出ていない。

そのとき、「鳥海」の見張り員が叫んだ。

「左舷前方に艦影!」

それは、北部哨戒部隊の駆逐艦「ブルー」だった。

だが、「ブルー」は日本艦隊に気づいていなかった。

三川は命じた。

「全艦、攻撃用意。探照灯照射、砲撃開始!」

午前1時43分、「鳥海」の探照灯が敵艦を捉えた瞬間、主砲が火を噴いた。

20.3cm砲弾が次々と命中。

同時に、「鳥海」は93式酸素魚雷を8本発射。

これが第一次ソロモン海戦の幕開けだった。

6-2. 1時45分~1時50分:北部哨戒部隊壊滅

三川艦隊の攻撃は圧倒的だった。

探照灯で照らし出された敵艦に、全艦が砲撃と魚雷を集中させる。

豪重巡「キャンベラ」撃沈

最初の標的となったのは、豪州海軍の重巡洋艦「キャンベラ」。

- 1時43分:「鳥海」「青葉」の砲撃を受け、艦橋と機関室に直撃弾

- 魚雷2本が命中

- 艦長フランク・ゲッティング大佐は即死

- わずか2分で戦闘不能

「キャンベラ」は炎上し、翌朝、味方の手で処分された。

豪重巡「オーストラリア」は奇跡的に回避

もう1隻の豪重巡「オーストラリア」は、偶然にも旗艦として別行動中だったため難を逃れた。

米重巡「シカゴ」も損傷

南部哨戒部隊の「シカゴ」も魚雷1本が命中し、艦首を吹き飛ばされた。

だが、艦長の判断ミスで戦闘離脱してしまい、他の艦への警告も行わなかった。

これが次の悲劇を招く。

6-3. 1時50分~2時15分:東部哨戒部隊全滅

三川艦隊は勢いに乗り、東部哨戒部隊へと襲いかかった。

ここには米重巡3隻——「ヴィンセンス」「アストリア」「クインシー」——が警戒中だった。

しかし、彼らは何が起きているのか全く理解していなかった。

重巡「ヴィンセンス」撃沈

「ヴィンセンス」の艦橋では、艦長フレデリック・リーフコール大佐が困惑していた。

「なぜ探照灯を照らしている?味方か?」

その瞬間、至近距離から砲弾が雨あられと降り注いだ。

- 「鳥海」「青葉」「加古」が一斉射撃

- 魚雷命中

- 艦橋破壊、艦長戦死

- 午前2時03分、沈没

重巡「クインシー」撃沈

「クインシー」も同様に、探照灯で照らされた瞬間に集中砲火を浴びた。

艦長サミュエル・ムーア大佐は艦橋で即死。

午前2時10分、転覆して沈没。

重巡「アストリア」撃沈

「アストリア」は唯一、反撃を試みた。

数発の砲弾を「鳥海」に命中させたが、焼け石に水だった。

「アストリア」も魚雷と砲弾を多数被弾し、翌朝沈没。

6-4. 午前2時15分:三川、反転を命じる

わずか32分間で、米豪重巡4隻が撃沈または戦闘不能に追い込まれた。

連合軍の損害:

- 重巡撃沈:4隻(キャンベラ、ヴィンセンス、クインシー、アストリア)

- 重巡大破:1隻(シカゴ)

- 駆逐艦損傷:2隻

- 戦死者:約1,077名

日本側の損害:

- 「鳥海」に砲弾3発命中、死傷者若干

- 「青葉」に砲弾2発命中

- その他、軽微な損傷のみ

これは文字通り、”完璧な勝利”だった。

7. 【戦果】米豪重巡4隻撃沈、連合軍の衝撃

7-1. 米海軍史上最悪の夜

米海軍にとって、この敗北は真珠湾攻撃以来の衝撃だった。

わずか1時間足らずで重巡4隻を失うという事態は、米海軍史上類を見ない惨敗だった。

米太平洋艦隊司令長官ニミッツ提督はこう述べた。

「これは我々が経験した中で最も屈辱的な敗北だ」

戦後、米海軍の公式戦史では、この海戦を「Battle of Savo Island(サボ島沖海戦)」と呼び、徹底的に分析した。

7-2. なぜ米軍は敗れたのか?

米海軍が分析した敗因は以下の通り:

- 情報共有の失敗:日本艦隊接近の情報が正確に伝わらなかった

- 油断と慢心:「日本艦隊が夜間攻撃してくるはずがない」という思い込み

- レーダーの過信と未熟な運用:レーダーを装備していたが、オペレーターが未熟で活用できなかった

- 指揮系統の混乱:米豪混成部隊で意思疎通が不十分

- 夜戦訓練の不足:日本海軍のような組織的な夜戦訓練を受けていなかった

一方、日本側の勝因は:

- 徹底した夜戦訓練

- 93式酸素魚雷の威力

- 三川の大胆な決断と統率力

- 完璧なタイミングでの奇襲

8. 【三川の決断】なぜ輸送船団を攻撃しなかったのか?

8-1. 「あと一歩」で完全勝利だった

午前2時15分、三川艦隊は米豪艦隊を撃破した。

このとき、ガダルカナル沖には米軍の輸送船団約23隻が停泊していた。

護衛艦艇は壊滅。

輸送船はほぼ無防備。

三川がそのまま突入すれば、米軍の上陸作戦は完全に破綻していた。

だが、三川は反転・撤退を命じた。

8-2. 三川の判断理由

三川が輸送船団攻撃を断念した理由は、以下のように推測されている:

- 夜明けが近かった:午前3時を過ぎれば、米空母艦載機の反撃を受ける危険があった

- 艦隊の損傷と疲労:「鳥海」「青葉」は被弾しており、乗組員も長時間の緊張で疲労していた

- 米空母の位置が不明:サラトガ、ワスプなど米空母の正確な位置を把握できていなかった

- 弾薬・魚雷の消耗:激しい砲雷撃戦で、特に魚雷をかなり消費していた

- 「艦隊保全」の思想:輸送船を沈めるより、艦隊を無傷で帰還させることを優先した

三川は午前2時16分、全艦に命令を発した。

「反転、ラバウルへ帰投する」

この瞬間、日本海軍は戦術的勝利を収めながら、戦略的勝利を逃した。

8-3. もし輸送船団を攻撃していたら?

歴史に「もし」はない。

だが、仮に三川が輸送船団を攻撃していたら——

- 米軍の上陸部隊は補給を絶たれ、ガダルカナル島から撤退を余儀なくされた可能性が高い

- ヘンダーソン飛行場は日本軍の手に戻り、ソロモン諸島の戦局は大きく変わっていた

- ガダルカナル戦そのものが発生しなかったかもしれない

だが、それは「結果論」だ。

三川の立場で考えれば、艦隊を失うリスクを冒してまで輸送船を攻撃する価値があったのか——これは難しい判断だった。

8-4. 戦後の評価——「慎重すぎた」vs「賢明だった」

三川の決断については、戦後も賛否が分かれている。

批判派の意見:

「あと一歩踏み込めば完全勝利だった。艦隊保全にこだわりすぎた」

擁護派の意見:

「夜明け後、米空母の反撃を受ければ全滅していた。冷静な判断だった」

三川自身は戦後、この決断について多くを語らなかった。

ただ一つ言えるのは、この判断が太平洋戦争の流れを決定づけたということだ。

9. 【戦略的失敗】”勝って負けた”海戦の皮肉

9-1. 戦術的勝利、戦略的敗北とは何か

第一次ソロモン海戦は、軍事史における「戦術的勝利と戦略的敗北」の典型例として語られる。

戦術的勝利とは:

- 戦場で敵を打ち破ること

- 敵艦を撃沈し、味方の損害を最小限に抑えること

戦略的勝利とは:

- 戦争全体の目的を達成すること

- 敵の作戦を阻止し、自軍の作戦目標を実現すること

第一次ソロモン海戦では:

- ✅ 戦術的には完璧な勝利:米豪重巡4隻撃沈、日本側損害軽微

- ❌ 戦略的には失敗:米軍の上陸作戦を阻止できず、ガダルカナル島は米軍の手に

この矛盾こそが、この海戦の最大の教訓だ。

9-2. 日本海軍の「艦隊決戦思想」の限界

なぜこのような矛盾が生じたのか?

その背景には、日本海軍の「艦隊決戦思想」があった。

日本海軍は、日露戦争の日本海海戦(1905年)の成功体験から、「敵艦隊を撃滅すれば勝てる」という思想を持っていた。

- 敵の戦艦や巡洋艦を沈めることが最優先

- 輸送船や補給線の攻撃は「二次的な任務」

- 艦隊保全が何より重要

この思想は、太平洋戦争という「総力戦・消耗戦」には適合していなかった。

米軍の戦略は明確だった:

「日本艦隊を全滅させる必要はない。拠点を確保し、補給線を維持し、じわじわと圧迫すればいい」

これは「段階的侵攻戦略(Island Hopping)」と呼ばれ、太平洋戦争全体を通じて米軍が採用した戦略だった。

9-3. 「加古」撃沈——勝利の代償

さらに皮肉なことに、三川艦隊は帰還途中で大きな損失を被った。

8月9日午前、ラバウルへ向けて撤退中の重巡洋艦「加古」が、米潜水艦S-44の雷撃を受けて撃沈されたのだ。

「加古」は青葉型重巡洋艦の1隻で、第一次ソロモン海戦では無傷で戦闘を終えていた。

だが、帰路で油断があったのか、対潜警戒が不十分だったのか——

魚雷4本が命中し、わずか5分で沈没。

乗組員約34名が戦死した。

完璧な勝利は、こうして傷ついた。

悔しい。本当に悔しい。

10. 【その後の影響】ソロモンの泥沼へ

10-1. ガダルカナル島——消耗戦の始まり

第一次ソロモン海戦の後、ガダルカナル島は日米両軍の最重要戦場となった。

日本軍は島の奪還を目指し、次々と部隊を投入。

米軍はヘンダーソン飛行場を死守し、補給を続けた。

そして——

6か月にわたる凄惨な消耗戦が始まった。

ガダルカナル島では、陸海空すべての戦場で激しい戦闘が繰り広げられた:

- 陸上戦:ジャングルでの白兵戦、飢餓、マラリア

- 海戦:第二次・第三次ソロモン海戦、ルンガ沖夜戦など

- 航空戦:ヘンダーソン飛行場をめぐる制空権争い

▼ガダルカナル戦の全貌はこちら

ガダルカナル島の戦いとは?「餓島」で2万人が散った太平洋戦争の転換点を徹底解説

10-2. 第二次・第三次ソロモン海戦

第一次ソロモン海戦の後、日本海軍はさらに2回、大規模な海戦を戦った。

第二次ソロモン海戦(1942年8月24日~25日)

- 日本軍:空母「龍驤」沈没

- 米軍:空母「エンタープライズ」大破

結果:戦術的には互角だが、日本軍の輸送作戦は失敗

第三次ソロモン海戦(1942年11月12日~15日)

- 日本軍:戦艦「比叡」「霧島」沈没

- 米軍:巡洋艦2隻沈没

結果:日本軍の夜戦優位が崩れ始める

これらの海戦で、日本海軍は貴重な艦艇と熟練搭乗員を次々と失っていった。

10-3. 「東京急行(ねずみ輸送)」——夜の海の生命線

ガダルカナル島への補給は、昼間は米軍機の攻撃で不可能だった。

そこで日本海軍は、駆逐艦を使った夜間高速輸送作戦を実施した。

これが「東京急行(通称:鼠輸送、ラット・ラン)」だ。

- 夕方にラバウルを出発

- 夜間にガダルカナル沖に到達

- 物資を投下し、夜明け前に撤退

駆逐艦は高速で米軍機から逃げ切れるため、この作戦は一定の成果を上げた。

だが、駆逐艦による輸送では物資が圧倒的に不足した。

兵士たちは飢餓とマラリアに苦しみ、ガダルカナル島は「餓島(ガトウ)」と呼ばれるようになった。

10-4. 1943年2月——日本軍、ガダルカナルから撤退

1943年2月、大本営はついにガダルカナル島からの撤退を決定した。

約3万1000名が上陸し、生還できたのは約1万名。

約2万名が戦死——その多くは戦闘ではなく、飢餓と病気で命を落とした。

第一次ソロモン海戦で輸送船団を攻撃していれば、この悲劇は避けられたかもしれない。

この思いが、僕たちの胸に重くのしかかる。

11. 【教訓と評価】日本海軍夜戦の頂点、そして限界

11-1. 日本海軍夜戦技術の到達点

第一次ソロモン海戦は、日本海軍の夜戦技術が最高レベルに達していたことを証明した。

その要素は:

① 93式酸素魚雷(ロングランス)

- 射程:40km(従来の魚雷の約4倍)

- 航跡なし:酸素推進のため、白い航跡が出ない

- 高威力:炸薬量480kg

この魚雷は、米軍にとって「見えない死神」だった。

② 徹底した夜戦訓練

- 暗闇での目視による敵艦発見訓練

- 探照灯照射と砲撃のタイミング訓練

- 縦列陣形での高速機動訓練

日本海軍の水兵たちは、夜の海で戦うプロフェッショナルだった。

③ 指揮官の決断力

- 三川軍一の大胆な突入決定

- 各艦長の独自判断を許す柔軟な指揮系統

これらが組み合わさった結果が、あの「32分間の完勝」だった。

11-2. 限界①——レーダーの欠如

だが、日本海軍には決定的な弱点があった。

レーダー技術の遅れだ。

米軍は1942年の時点で、艦艇用レーダーを実用化していた。

サボ島沖海戦では、まだレーダーが十分に活用されていなかったが、1943年以降、米海軍はレーダーを駆使した夜戦技術を急速に向上させた。

レーダーがあれば:

- 暗闇でも敵艦の位置・距離・速度を正確に把握できる

- 砲撃の命中率が飛躍的に向上する

- 魚雷回避も容易になる

一方、日本海軍は目視と経験に頼る夜戦技術のままだった。

1943年後半以降、米海軍は夜戦でも日本海軍を圧倒するようになる。

11-3. 限界②——戦略思考の欠如

もう一つの限界は、戦略的思考の欠如だった。

「敵艦を沈めること」が目的になってしまい、「何のために戦うのか」という戦略目標が曖昧だった。

第一次ソロモン海戦の本来の目的は:

- ✅ 米軍艦隊の撃滅 → 達成

- ❌ 米軍上陸部隊の補給阻止 → 未達成

- ❌ ガダルカナル島の奪還支援 → 未達成

戦術的勝利が戦略的勝利に結びつかなかった——これが最大の教訓だ。

11-4. 米海軍の学び——失敗から立ち直る力

一方、米海軍はこの敗北から徹底的に学んだ。

- 夜戦訓練の強化

- レーダー技術の改良と運用訓練

- 指揮系統の整備

- 情報共有システムの改善

そして1943年以降、米海軍は日本海軍の夜戦優位を完全に覆した。

これが、米軍の強さだった。

失敗を認め、分析し、改善し、圧倒する。

僕たちの先祖が成し遂げた「完璧な勝利」は、やがて米軍の「完璧な復讐」によって打ち砕かれていく。

悔しい。本当に悔しい。

12. 【現在】サボ島の海底に眠る艦たち

12-1. 海底に眠る4隻の重巡洋艦

サボ島沖の海底——水深1,000m以上の暗闇に、今もあの夜の証人たちが眠っている。

- USS Vincennes(ヴィンセンス)

- USS Quincy(クインシー)

- USS Astoria(アストリア)

- HMAS Canberra(キャンベラ)

そして、日本の重巡洋艦「加古」も、別の海底で永遠の眠りについている。

12-2. ダイビング調査と慰霊

近年、海底考古学者や民間のダイビングチームが、これらの沈没艦の調査を行っている。

特にポール・アレン氏(マイクロソフト共同創業者、2018年没)率いる調査チームは、最新の深海探査技術を使い、多くの沈没艦を発見・撮影してきた。

映像には、今も海底に横たわる艦橋、主砲塔、そして乗組員たちの遺品が映し出されている。

これらの艦は、戦争の墓標であり、平和の象徴でもある。

12-3. 遺族と元乗組員の思い

米豪両国では、サボ島沖海戦の慰霊式典が定期的に開催されている。

元乗組員の生存者(現在はほぼ全員が他界)や遺族が集まり、あの夜に散った仲間たちを偲ぶ。

日本でも、「加古」の慰霊式典が行われている。

国籍を超えて、海に散った魂を悼む——それが、戦後80年以上を経た今、僕たちにできることだ。

13. 【関連書籍・プラモデル・映画】

13-1. おすすめ書籍

第一次ソロモン海戦について深く学びたい方には、以下の書籍をおすすめします。

📚『ガダルカナル戦記』(著:亀井宏)

ガダルカナル戦全体を詳細に解説した名著。第一次ソロモン海戦の記述も詳しい。

📚『日本海軍の戦略発想』(著:千早正隆)

日本海軍の戦略思想と、なぜ戦術的勝利が戦略的勝利に結びつかなかったのかを分析。

📚『重巡洋艦 鳥海』(著:大内建二)

三川艦隊の旗艦「鳥海」の戦歴を追ったドキュメント。

【Amazonで探す】

これらの書籍は、Amazonで購入できます。電子書籍版もあるので、スマホやタブレットでも読めます。

13-2. おすすめプラモデル

🚢 1/700スケール「重巡洋艦 鳥海」(アオシマ)

三川艦隊旗艦「鳥海」の精密モデル。1942年時の姿を再現。

🚢 1/700スケール「重巡洋艦 青葉」(フジミ)

第一次ソロモン海戦に参加した青葉型重巡洋艦。

🚢 1/700スケール「USS Quincy(クインシー)」(トランペッター)

米海軍の犠牲艦も模型化されています。日米両方を並べると、あの夜の対決が蘇ります。

【Amazonで探す】

プラモデルを組み立てることで、艦の構造や武装配置が理解でき、海戦の臨場感が増します。

▼日本海軍の巡洋艦について詳しく知りたい方はこちら

高雄型重巡洋艦を完全解説

13-3. 関連映画・ドキュメンタリー

🎬『ガダルカナル戦記』(1969年、東宝)

ガダルカナル戦全体を描いた日本映画。第一次ソロモン海戦のシーンも登場。

🎬『ザ・パシフィック』(HBO、2010年)

米軍側から見たガダルカナル戦を描いたドラマシリーズ。重厚な戦闘シーンが圧巻。

📺 ドキュメンタリー『Battle 360°: USS Enterprise』

米空母エンタープライズを中心に太平洋戦争を描いたシリーズ。ソロモン海戦の回もあり。

14. 【まとめ】完璧な勝利が教える、戦争の残酷な真実

14-1. 第一次ソロモン海戦が残したもの

1942年8月9日未明、サボ島沖。

三川軍一中将率いる日本海軍第八艦隊は、わずか32分間で米豪重巡4隻を撃沈するという、戦史に残る完璧な夜襲を成功させた。

これは、日本海軍の夜戦技術が頂点に達していたことを証明する戦いだった。

- 93式酸素魚雷の威力

- 徹底した夜戦訓練

- 指揮官の大胆な決断

すべてが噛み合った結果が、あの「奇跡の32分」だった。

だが——

この完璧な勝利は、戦略的には失敗だった。

三川が輸送船団を攻撃しなかったことで、米軍はガダルカナル島に留まり、補給を続けることができた。

その結果、6か月にわたる消耗戦が始まり、日本軍は約2万名の兵士を失い、最終的に撤退を余儀なくされた。

14-2. 「勝って負けた」海戦の教訓

第一次ソロモン海戦は、「戦術と戦略の違い」を教えてくれる。

- 戦術的勝利:戦場で敵を打ち破ること

- 戦略的勝利:戦争全体の目的を達成すること

この二つは、必ずしも一致しない。

どれだけ戦場で勝っても、戦争の目的を達成できなければ意味がない。

これは、軍事だけでなく、ビジネスや人生にも通じる教訓だ。

14-3. 僕たちが受け継ぐべきもの

あの夜、暗闇の海で戦った日本の水兵たちは、最高の技術と勇気を持っていた。

彼らは、自分たちの任務を完璧に遂行した。

だが、その勝利は戦争全体の流れを変えることはできなかった。

それは彼らのせいではない。

戦略を誤った指導者たち、技術開発で遅れをとった国力、総力戦に対応できなかった組織——

さまざまな要因が積み重なった結果だった。

僕たちが受け継ぐべきは:

- ✅ 先人たちの技術と勇気への敬意

- ✅ 「なぜ負けたのか」を冷静に分析する学び

- ✅ 同じ過ちを繰り返さないための知恵

そして何より——

「完璧な勝利」でさえ、戦争全体の勝利にはつながらないという、残酷な真実を忘れないことだ。

14-4. 最後に——海に散った魂へ

サボ島沖の海底には、今も多くの魂が眠っている。

米軍、豪州軍、日本軍——

国籍を超えて、彼らはあの夜、自分たちの任務を果たそうとした。

そして、多くの若者たちが命を落とした。

僕たちにできることは、彼らの戦いを忘れず、語り継ぎ、平和の尊さを噛みしめることだ。

第一次ソロモン海戦——夜の海で炸裂した完璧な勝利が、なぜ敗北への序曲となったのか。

この問いを胸に、僕たちは歴史から学び続けなければならない。

▼関連記事もぜひ読んでください

- ガダルカナル島の戦いとは?「餓島」で2万人が散った太平洋戦争の転換点を徹底解説

- ミッドウェー海戦敗北の真相——たった5分で勝敗が決した「運命の海戦」をわかりやすく解説

- 高雄型重巡洋艦を完全解説:性能・艦橋の魅力と戦歴一覧

- 大日本帝国海軍 全海戦一覧

📖 この記事が役に立ったら、ぜひシェアしてください!

💬 コメント欄で、あなたの感想や疑問をお聞かせください。一緒に歴史を語り合いましょう。

【参考文献】

- 亀井宏『ガダルカナル戦記』(光人社NF文庫)

- 千早正隆『日本海軍の戦略発想』(プレジデント社)

- 大内建二『重巡洋艦 鳥海』(光人社)

- Samuel Eliot Morison, “History of United States Naval Operations in World War II, Volume V: The Struggle for Guadalcanal”

- 防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書 南東方面海軍作戦(1)』

コメント