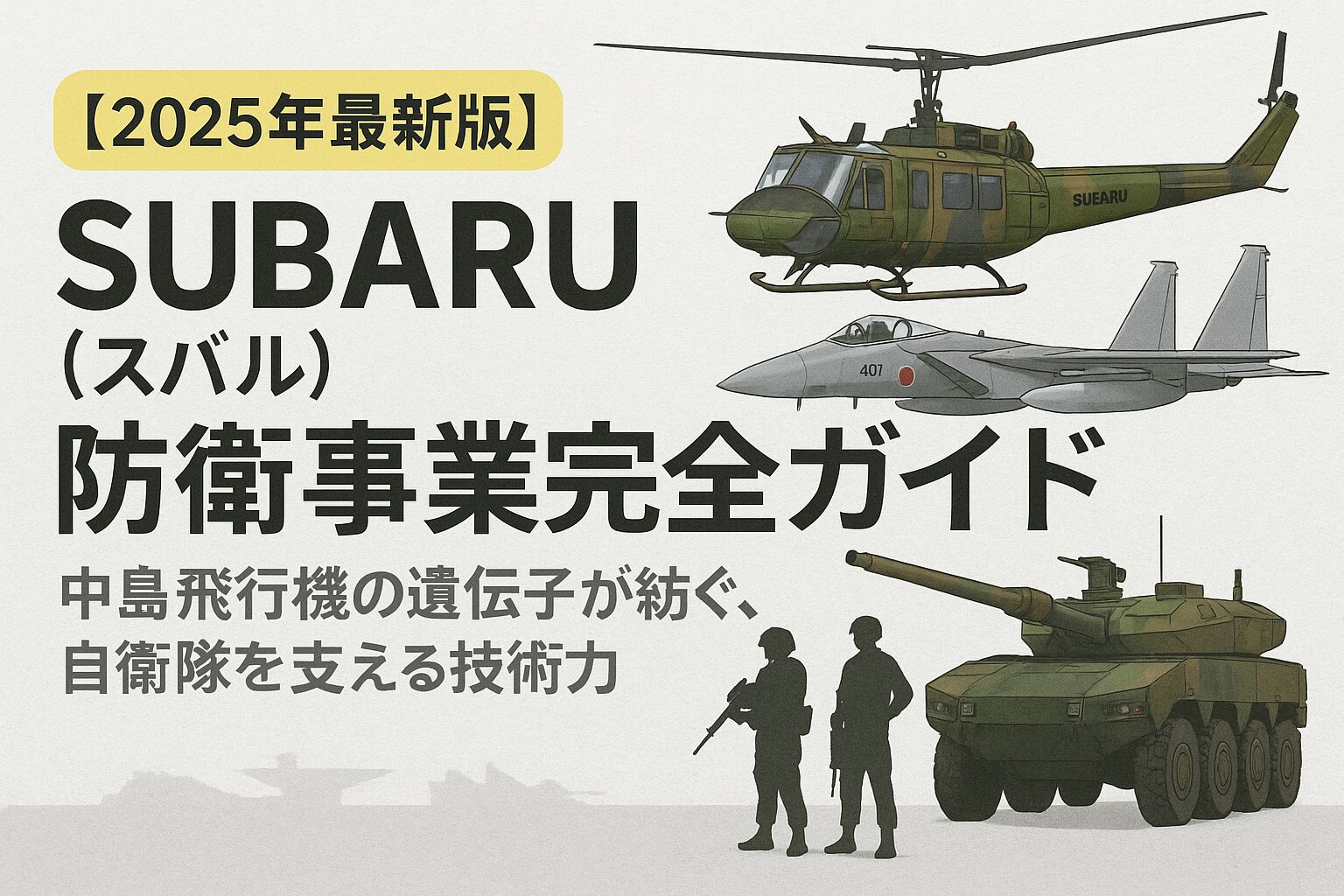

【はじめに】街で見かける「スバル車」の裏側に、空を駆けた名機たちの血脈が流れている

街中を走るレガシー、フォレスター、インプレッサ――。「SUBARU(スバル)」といえば、多くの人が思い浮かべるのは水平対向エンジンとAWD(全輪駆動)技術を誇る自動車メーカーだろう。

だが、この企業の”本当のルーツ”を知る者は、まったく別の光景を思い描く。

轟音とともに空を切り裂く零戦。敵戦闘機を次々と撃墜する隼。そして終戦直前、絶望的な制空権の中で米軍機を相手に互角の戦いを見せた疾風――。

これらの名機を生み出したのが、SUBARUの前身である「中島飛行機」だ。

戦前から戦中にかけて、三菱重工業と並び称された日本最大級の航空機メーカー。その技術力は世界トップクラスであり、連合軍からも「Nakajima」の名は恐れられていた。

敗戦とGHQによる財閥解体を経て、中島飛行機は12社に分割された。その中核企業の一つが富士重工業であり、2017年に社名をSUBARUへと変更した現在の姿だ。

だが、”空を飛ぶ”という遺伝子は、決して消えていない。

現在、SUBARUは航空機製造において世界的なサプライヤーであり続けている。ボーイング787の中央翼を製造し、陸上自衛隊の攻撃ヘリコプターAH-64D アパッチ・ロングボウや多用途ヘリUH-60JA ブラックホークのライセンス生産を担う。さらには次世代無人機や先進技術の研究開発にも注力している。

そして今、日本の防衛費は大きく増額されつつある。2023年度から5年間で総額43兆円という過去最大規模の防衛予算が組まれ、防衛産業全体が歴史的な転換点を迎えている。

投資家にとっても、ミリタリーファンにとっても、そして日本の未来を考える者にとっても、SUBARUの防衛事業は今、最も注目すべきテーマの一つだ。

本記事では、中島飛行機の栄光から敗戦と再生、そして現代の防衛事業の全貌まで、SUBARUの知られざる歴史と技術力、さらには投資家視点での今後の展望までを徹底的に解説していく。

【第1章】栄光の「中島飛行機」時代――世界を震撼させた日本の航空機メーカー

1-1. 中島飛行機とは何者だったのか?

1917年(大正6年)、群馬県太田市で中島知久平が創業した「飛行機研究所」が、後の中島飛行機の始まりである。

中島知久平は海軍機関学校を卒業後、海軍技師としてイギリスやアメリカで航空技術を学んだエンジニアであり、同時に政治家でもあった。彼は「日本が列強と渡り合うには、独自の航空技術が不可欠だ」という強い信念を持っており、民間企業としての航空機製造に情熱を注いだ。

1931年(昭和6年)には正式に「中島飛行機株式会社」として法人化され、急速に規模を拡大していく。

当初は海軍向けの練習機や水上機の製造が中心だったが、やがて戦闘機、爆撃機、輸送機、そしてエンジンまで手がける総合航空機メーカーへと成長した。

1-2. 中島飛行機が生み出した名機たち――零戦、隼、疾風

中島飛行機の名を世界に轟かせたのは、何といっても太平洋戦争中に生み出された数々の傑作機だ。

零式艦上戦闘機(零戦):設計は三菱、エンジンは中島

日本海軍の象徴ともいえる零戦(ぜろせん)。その設計は三菱重工業が担当したが、エンジンは中島飛行機製の「栄(さかえ)」が採用された。

「栄」エンジンは、高出力と軽量化を両立した傑作エンジンであり、零戦の圧倒的な航続距離と格闘性能を支えた心臓部である。開戦初期、零戦は連合軍の戦闘機を次々と撃墜し、「無敵の戦闘機」として恐れられた。

零戦の詳細については、当ブログの既存記事「最強と謳われた零戦の真実——21型から52型へ、連合軍を恐怖させた日本の戦闘機の光と影」で詳しく解説している。

一式戦闘機「隼(はやぶさ)」:陸軍が誇った軽戦闘機

陸軍の主力戦闘機として活躍した隼(Ki-43)もまた、中島飛行機が設計・製造した名機だ。

零戦と同様、軽量化と格闘性能を重視した設計思想で作られており、操縦性の良さから「乗りやすい戦闘機」としてパイロットたちに愛された。開戦初期のマレー作戦やビルマ戦線では、連合軍機を圧倒する活躍を見せた。

隼の詳細は「隼(Ki-43)とは?――一式戦闘機の”軽さの哲学”を、設計・戦術・戦場・比較・展示・プラモデルまで徹底解説」を参照してほしい。

四式戦闘機「疾風(はやて)」:大戦末期の”最強戦闘機”

そして、中島飛行機の技術力が結実した最高傑作が、四式戦闘機「疾風(Ki-84)」である。

大戦末期、制空権を完全に失いつつあった日本軍の中で、疾風は米軍のP-51マスタングやP-47サンダーボルトと互角以上に戦える性能を持っていた。

速度、武装、防弾性能、旋回性能――すべてにおいてバランスが取れた”総合力の高さ”が疾風の真骨頂だ。

米軍の評価報告書には「日本軍戦闘機の中で最も脅威だった」と記されており、戦後のテストでも高い評価を受けている。

詳細は「疾風(Ki-84)とは?――”総合力”で劣勢を押し返した四式戦闘機を、設計・戦術・歴史・比較・展示・模型まで徹底解説」で完全解説している。

その他の中島製名機

中島飛行機はこれら以外にも、以下のような航空機を生み出している:

- 二式戦闘機「鍾馗(Ki-44)」:高速上昇に特化した迎撃機

- 九七式戦闘機(Ki-27):日中戦争で活躍した陸軍初の全金属製戦闘機

- 天山(B6N):海軍艦上攻撃機

- 深山(G5N):四発重爆撃機

- 連山(G8N):六発重爆撃機(試作のみ)

さらに、エンジン製造においても圧倒的な技術力を誇った。

- 「栄」エンジン:零戦、隼、九七艦攻などに搭載

- 「誉(ほまれ)」エンジン:疾風、紫電改、銀河などに搭載された高性能エンジン

特に「誉」は、直径わずか1.18mという小型ながら2,000馬力級の出力を発揮する世界最高水準のエンジンだった。

1-3. 生産規模と影響力――三菱と並ぶ”二大巨頭”

太平洋戦争中、中島飛行機は全国に工場を展開し、最盛期には従業員約20万人を抱える巨大企業だった。

生産機数も圧倒的であり、日本陸海軍の航空機のうち約3分の1が中島製だったとされる。特に陸軍機においては、中島飛行機が圧倒的なシェアを誇った。

当時の日本における航空機生産は、中島飛行機と三菱重工業の”二大巨頭”体制だったといっても過言ではない。

三菱が零戦や一式陸攻といった海軍機で名を馳せたのに対し、中島は隼や疾風といった陸軍機で主導的地位を築いた。両社の技術競争が、日本の航空技術を世界トップレベルへと押し上げたのだ。

1-4. 戦時中の中島飛行機――増産と空襲被害

開戦後、中島飛行機は軍の要請に応じて急速に生産規模を拡大した。

太田、武蔵野、三鷹、宇都宮、小泉、半田など、全国各地に工場や研究所を展開。さらに地下工場の建設も進められた。

だが、戦況の悪化とともに、米軍の戦略爆撃の標的となっていく。

1944年(昭和19年)11月24日、B-29爆撃機による武蔵野工場への初空襲が実施された。この空襲は「サンアントニオ作戦」と呼ばれ、東京初空襲としても記録されている。

以降、中島飛行機の各工場は繰り返し空襲を受け、生産能力は大きく低下していく。特に太田工場(群馬)と武蔵野工場(東京)は、最重要爆撃目標とされた。

米軍が中島飛行機を最優先で狙った理由は明確だ――この工場を破壊すれば、日本の航空戦力を根本から断てるからだ。

だが、中島飛行機の技術者たちは空襲の中でも生産を続け、最後まで戦闘機とエンジンを送り出し続けた。

【第2章】敗戦と解体――GHQによる財閥解体と「中島飛行機」の終焉

2-1. 1945年8月15日――終戦と航空機製造の全面禁止

1945年(昭和20年)8月15日、日本は連合国に対して無条件降伏を受け入れた。

これにより、日本の航空機産業は完全に終焉を迎える。

GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)は、日本が再び軍事大国化することを防ぐため、航空機の研究・開発・製造を全面的に禁止した。

中島飛行機も例外ではなかった。

工場は接収され、設計図や試作機は破棄または押収され、技術者たちは職を失った。かつて世界を震撼させた「Nakajima」の名は、歴史の闇へと消えようとしていた。

2-2. 財閥解体令と12社への分割

さらに追い打ちをかけたのが、GHQによる財閥解体令である。

中島飛行機は、三菱、住友、三井といった旧財閥と同様に「過度経済力集中排除法」の対象とされ、1950年(昭和25年)に12社へと分割された。

分割された主要企業は以下の通り:

- 富士重工業(後のSUBARU)

- 富士精密工業(後のプリンス自動車工業、日産自動車に吸収)

- 富士工業

- 大宮富士工業

- 宇都宮車輌

- その他7社

このうち、富士重工業が中島飛行機の航空機製造部門を継承した中核企業となる。

だが、航空機製造が禁止されている以上、生き残るためには別の道を模索するしかなかった。

2-3. 技術者たちの苦悩――「空を飛べない」時代

航空機製造を禁じられた技術者たちは、何を作ればいいのか。

中島飛行機出身の技術者たちは、培った技術を活かしてスクーター、バス車体、鉄道車両、発電機などの製造へと転換していった。

特に有名なのが、ラビットスクーターだ。

戦後の混乱期、庶民の足として爆発的にヒットしたラビットは、富士重工業の屋台骨を支える製品となった。

だが、技術者たちの心の中には、常に「もう一度、空を飛びたい」という思いがあった。

【コラム】中島知久平という男――技術者であり、政治家であり、夢想家だった巨人

中島飛行機の創業者中島知久平(なかじま ちくへい)は、単なる経営者ではなかった。

彼は技術者としてエンジン設計に情熱を注ぎ、政治家として国会議員を務め、さらには「太平洋を横断する旅客機」や「成層圏を飛ぶ高高度飛行機」といった夢を語り続けた男だった。

戦前、彼はこう語ったという。

「飛行機は、やがて世界を一つにする。国境を越え、海を越え、人と人とを結びつける翼になる。」

その夢は、戦争という形で歪められてしまった。だが、中島知久平が追い求めた「空を飛ぶ技術」は、確実に次世代へと受け継がれた。

戦後、GHQによる公職追放を受けた中島知久平は、1949年(昭和24年)10月29日、失意のうちに病没した。享年64歳。

彼の墓は、群馬県太田市――かつて中島飛行機の本社があった街にひっそりと建っている。

彼の人生もいつか記事にしてみたい。

【第3章】復活への道――航空機製造再開と富士重工業の誕生

3-1. 1952年、サンフランシスコ講和条約と航空禁止令の解除

1951年(昭和26年)9月8日、サンフランシスコ講和条約が調印され、翌1952年(昭和27年)4月28日に発効した。

これにより日本は主権を回復し、航空機の研究・開発が条件付きで解禁された。

ただし、すぐに軍用機を作れるわけではなかった。GHQの監視下で、まずは民間機や練習機の製造から再スタートすることになる。

分割されていた旧中島飛行機系企業も、この機を逃すまいと動き出した。

3-2. 1953年、富士重工業株式会社の誕生

1953年(昭和28年)7月15日、分割されていた5社が再統合され、富士重工業株式会社が正式に発足した。

統合した企業は以下の通り:

- 富士工業

- 富士自動車工業

- 大宮富士工業

- 宇都宮車輌

- 東京富士産業

この再統合により、航空機製造部門、自動車部門、鉄道車両部門を持つ総合機械メーカーとしての体制が整った。

社名の「富士重工業」には、「富士山のように日本を代表する企業になる」という願いが込められていた。

そして、かつて中島飛行機が持っていた航空技術を受け継ぐ者として、再び空への挑戦が始まる。

3-3. 最初の一歩――米軍機の修理とライセンス生産

航空機製造が解禁されたとはいえ、いきなり独自設計の航空機を作ることは許されなかった。

そこで富士重工業が最初に手がけたのが、米軍機の修理・オーバーホールだった。

朝鮮戦争(1950〜1953年)の影響で、在日米軍は航空機整備の需要が急増しており、日本企業に整備業務を委託し始めていた。富士重工業もこの流れに乗り、技術力を証明していく。

そして1954年(昭和29年)、ついに念願の航空機製造が再開される。

最初に手がけたのは、アメリカ製練習機「ビーチクラフト T-34メンター」のライセンス生産だった。

この機体は航空自衛隊の初等練習機として採用され、富士重工業宇都宮製作所で生産された。

これが、戦後日本における航空機製造の”第一歩”だった。

3-4. 1958年、国産初のジェット練習機「T-1」の誕生

そして1958年(昭和33年)、富士重工業は歴史的快挙を成し遂げる。

戦後日本初の国産ジェット練習機「T-1(富士T-1)」の開発に成功したのだ。

T-1は、航空自衛隊の中等練習機として採用され、日本が再び独自に航空機を設計・製造できることを世界に示した象徴的な機体となった。

エンジンはイギリス製ロールス・ロイス「オーフュース」のライセンス生産型を搭載し、後に国産エンジン「J3」を搭載した改良型も開発された。

この成功により、富士重工業は「航空機メーカー」としての地位を確立した。

3-5. 宇都宮製作所――中島飛行機の遺伝子を受け継ぐ聖地

富士重工業の航空機製造の中核を担ったのが、宇都宮製作所である。

この工場は、1943年(昭和18年)に中島飛行機宇都宮製作所として開設され、四式戦闘機「疾風」などを生産していた。

終戦後も建物は残り、戦後は鉄道車両やバス車体の製造拠点として活用された。そして航空機製造再開後は、再び航空機生産の中心地となった。

現在もSUBARU航空宇宙カンパニーの主力工場として稼働しており、約1,800人が勤務している。

敷地面積は約57万平方メートル、建物延床面積は約23万平方メートルという広大な施設であり、ここで防衛省向けヘリコプター、ボーイング向け民間機部品、無人機システムなどが製造されている。

中島飛行機時代の建物も一部現存しており、80年以上の歴史を刻む”生きた産業遺産”でもある。

【第4章】現代のSUBARU防衛事業――3本柱で支える自衛隊の空

4-1. SUBARU航空宇宙カンパニーの事業構成

2017年、富士重工業は社名を「株式会社SUBARU」へと変更した。

自動車ブランドとしての「SUBARU」が世界的に浸透していたこと、そして企業イメージの統一を図るための決断だった。

航空機部門は「航空宇宙カンパニー」として再編され、以下の3つの事業を柱としている

- 防衛事業:自衛隊向け航空機・ヘリコプター・無人機の開発・製造

- 民間航空機事業:ボーイング787など民間旅客機の部品製造

- 宇宙関連事業:人工衛星部品や宇宙機器の開発

このうち、最も重要な位置を占めるのが防衛事業である。

4-2. 防衛事業の主力製品①:AH-64D アパッチ・ロングボウ

SUBARUが製造する最も有名な防衛装備の一つが、AH-64D アパッチ・ロングボウ攻撃ヘリコプターだ。

アパッチはアメリカ・ボーイング社が開発した世界最強クラスの攻撃ヘリであり、陸上自衛隊が2001年に採用を決定。富士重工業(当時)がライセンス生産を担当することになった。

アパッチの性能と特徴

- 用途:対戦車攻撃、近接航空支援

- 武装:

- 30mm機関砲

-ヘルファイア対戦車ミサイル×16発 - ハイドラ70ロケット弾

- レーダー:ロングボウ・ミリ波レーダー(目標探知・追尾)

- 防御力:装甲コックピット、赤外線妨害装置

アパッチは「空飛ぶ戦車」とも呼ばれ、湾岸戦争やイラク戦争で圧倒的な戦果を挙げた実績を持つ。

陸上自衛隊は当初62機の調達を計画していたが、コスト高騰や調達方針の変更により、最終的に13機で調達終了となった。

現在は木更津駐屯地の第1ヘリコプター団に配備されており、首都防衛や島嶼防衛任務に就いている。

4-3. 防衛事業の主力製品②:UH-60JA ブラックホーク

もう一つの主力製品が、UH-60JA ブラックホーク多用途ヘリコプターだ。

ブラックホークはアメリカ・シコルスキー社(現ロッキード・マーティン傘下)が開発した汎用ヘリであり、世界中で採用されている名機中の名機である。

ブラックホークの性能と特徴

- 用途:人員輸送、物資輸送、救難、偵察

- 乗員:パイロット2名+乗客11〜14名

- 航続距離:約600km

- 最高速度:約280km/h

陸上自衛隊向けのUH-60JAは、日本仕様にカスタマイズされたモデルであり、三菱重工業とSUBARUが共同でライセンス生産を行っている。

SUBARUは主に機体構造部分の製造を担当しており、三菱重工業が最終組立を行う体制となっている。

現在、陸上自衛隊には約130機以上のUH-60JAが配備されており、災害派遣や離島輸送など幅広い任務に活躍している。

4-4. 防衛事業の主力製品③:UH-2次世代多用途ヘリコプター

そして、SUBARUが独自開発したヘリコプターが、UH-2だ。

UH-2は、陸上自衛隊の老朽化したUH-1J(通称ヒューイ)の後継機として開発された国産ヘリであり、ベル412EPXをベースにSUBARUが日本仕様にカスタマイズしたモデルである。

UH-2の特徴

- エンジン:双発ターボシャフトエンジン

- ローター:4枚ブレード複合材ローター

- 航続距離:約700km

- 最大速度:約260km/h

- 乗員:パイロット2名+乗客最大14名

UH-2は、UH-1Jと比較して航続距離、速度、積載量、安全性が大幅に向上しており、災害派遣や離島防衛において重要な役割を果たす。

2021年から陸上自衛隊への配備が開始され、今後さらに調達数が増える見込みだ。

SUBARUにとって、UH-2はヘリコプター事業の中核製品であり、防衛省との長期的な取引が期待される戦略商品である。

4-5. 無人機システム――日本トップクラスの実績

SUBARUのもう一つの強みが、無人機(UAV)システムである。

実は、SUBARUは日本国内で最も長い無人機開発の歴史を持つ企業の一つだ。

主な無人機開発実績

- 富士重工業 無人標的機シリーズ:1970年代から防衛省向けに開発

- 陸上自衛隊向け偵察用無人機

- 海上自衛隊向け無人ヘリコプター

特に注目すべきは、自律飛行技術とセンサー統合技術である。

近年、世界的に無人機(ドローン)の軍事利用が急速に進んでおり、ウクライナ戦争でもその有効性が証明された。

日本も防衛省主導で無人機開発を加速させており、SUBARUはその中核企業として期待されている。

【第5章】民間航空機事業――ボーイング787中央翼を支える技術力

5-1. ボーイング787プログラムへの参画

SUBARUの航空宇宙事業は、防衛だけではない。

民間旅客機ボーイング787ドリームライナーの中央翼(センターウイングボックス)を製造しており、これが民間事業の柱となっている。

中央翼は、航空機の左右主翼をつなぐ構造部材であり、機体全体の強度を支える最重要部品だ。

ボーイングはこの重要部品の製造を、世界でもトップクラスの技術を持つSUBARUに委託している。

SUBARU製中央翼の特徴

- 素材:炭素繊維複合材(CFRP)

- 製造技術:オートクレーブ成形、精密接合技術

- 品質管理:航空宇宙品質基準に準拠した厳格な検査体制

ボーイング787は世界中の航空会社で運航されており、SUBARUの技術が世界の空を支えているといっても過言ではない。

5-2. コロナ禍の影響と回復の兆し

ただし、2020年以降の新型コロナウイルス感染拡大により、航空業界は壊滅的な打撃を受けた。

国際線の運航停止、旅客需要の激減により、ボーイング787の生産も大幅に減少。SUBARUの民間航空機事業も厳しい状況に陥った。

だが、2023年以降、航空需要は急速に回復しつつある。

ボーイングも生産を再開しており、SUBARUの宇都宮製作所でも中央翼の生産が再び活気を取り戻している。

【コラム】SUBARUと地域経済――栃木県を支える”見えない巨人”

SUBARU宇都宮製作所は、栃木県経済において極めて重要な存在だ。

従業員約1,800人に加え、協力企業(サプライチェーン)26社が栃木県内に存在しており、地域経済への波及効果は計り知れない。

さらに、SUBARUは地域貢献活動にも積極的だ:

- 交通安全運動への協力

- 防災協定の締結(災害時の避難場所提供)

- 納涼祭の開催(地域住民との交流)

SUBARU航空宇宙カンパニープレジデントの戸塚正一郎氏は、インタビューでこう語っている:

「パートナー企業様も、『SUBARUの仕事を通じて国の防衛に貢献している』という気概を持っていただいていると思います。」

こうした地域との強い結びつきが、SUBARUの技術力を支える基盤となっている。

【第6章】投資家視点で見るSUBARU防衛事業――防衛費増額は追い風か?

6-1.日本の防衛費43兆円時代の到来

2022年12月、岸田政権は歴史的な決断を下した。

「2023年度から5年間で防衛費総額43兆円」という、かつてない規模の防衛予算増額を閣議決定したのだ。

これは従来の防衛費(年間約5兆円)を大幅に上回る水準であり、GDP比で約2%に達する。日本の防衛政策における歴史的転換点といえる。

この背景には、以下のような安全保障環境の変化がある:

- 中国の軍事的台頭と台湾有事リスク

- 北朝鮮の核・ミサイル開発の加速

- ロシアのウクライナ侵攻による国際秩序の動揺

- 尖閣諸島周辺での中国公船の活動常態化

こうした状況を受け、日本政府は「反撃能力(敵基地攻撃能力)」の保有や「統合防空ミサイル防衛(IAMD)」の強化を打ち出した。

では、この防衛費増額は、SUBARUにとってどのような影響をもたらすのか?

6-2. SUBARUの防衛事業の現状――売上構成と利益率

まず、SUBARUの事業構成を確認しよう。

SUBARUの主力事業は自動車部門であり、売上高の約9割を占める。一方、航空宇宙カンパニー(防衛+民間航空機)は約1割程度だ。

さらに、航空宇宙カンパニーの中でも防衛事業と民間航空機事業の比率は約半々とされている。

つまり、SUBARU全体の売上高に占める防衛事業の割合は約5%前後ということになる。

SUBARUの防衛事業売上高(推定)

| 年度 | 航空宇宙カンパニー売上高 | うち防衛事業(推定) |

|---|---|---|

| 2022年度 | 約1,500億円 | 約750億円 |

| 2023年度 | 約1,600億円 | 約800億円 |

※SUBARUは防衛事業単体の売上高を公表していないため、推定値。

一見すると「防衛事業は小さい」ように見えるが、利益率の観点では話が変わってくる。

防衛事業は長期契約・安定受注・高付加価値という特性があり、利益率が比較的高い。特にライセンス生産や独自開発製品は、技術力が評価されやすく価格競争に巻き込まれにくい。

さらに、防衛省との取引は信頼関係が重視されるため、一度受注実績を積めば長期的な取引が続きやすい。

つまり、防衛事業はSUBARUにとって「安定収益の柱」として重要な位置を占めている。

6-3. 防衛費増額の恩恵――UH-2とヘリコプター需要の拡大

防衛費増額によって、SUBARUが最も恩恵を受けると期待されるのがUH-2多用途ヘリコプターの増産だ。

陸上自衛隊は老朽化したUH-1Jヘリコプターの後継として、UH-2を段階的に調達している。当初計画では約150機の調達が見込まれており、今後10年以上にわたる長期プロジェクトとなる。

UH-2調達計画(推定)

| 年度 | 調達機数(推定) | 累計 |

|---|---|---|

| 2021年度 | 5機 | 5機 |

| 2022年度 | 8機 | 13機 |

| 2023年度 | 10機 | 23機 |

| 2024年度以降 | 年間10〜15機ペース | 150機(目標) |

1機あたりの価格は約30億円とされており、150機の総額は約4,500億円に達する。

これは、SUBARUにとって今後10年間の安定収益源となる。

さらに、防衛費増額に伴い、離島防衛・災害対応・輸送能力強化の観点からヘリコプター需要全体が拡大する可能性が高い。

6-4. 無人機市場への期待――日本版ドローン開発の中核企業

もう一つの成長分野が無人機(UAV)市場だ。

ウクライナ戦争では、ドローンが戦場を一変させた。偵察、攻撃、電子戦、後方支援――あらゆる場面でドローンが活用され、その有効性が証明された。

日本も防衛省主導で無人機開発を加速させており、SUBARUは日本国内で最も長い無人機開発実績を持つ企業として注目されている。

特に、自律飛行技術・センサー統合技術・ステルス設計において、SUBARUは高い技術力を持つ。

防衛省は今後、以下のような無人機システムの開発・調達を計画している:

- 偵察用無人機:島嶼防衛・海上監視

- 攻撃用無人機(ロイタリング・マニション):敵地攻撃・対艦攻撃

- 無人戦闘機(UCAV):次世代戦闘機との連携

SUBARUがこれらのプロジェクトに参画すれば、防衛事業の新たな柱となる可能性がある。

6-5. 競合他社との比較――三菱重工・川崎重工・IHIとの立ち位置

日本の防衛産業において、SUBARUはどのような立ち位置にあるのか?

主要な競合企業と比較してみよう。

日本の主要防衛企業の比較

| 企業名 | 主力製品 | 防衛事業売上高(推定) | 強み |

|---|---|---|---|

| 三菱重工業 | 護衛艦、潜水艦、戦闘機、ミサイル | 約5,000億円 | 総合力、大型艦艇 |

| 川崎重工業 | 潜水艦、輸送機、ヘリコプター | 約2,500億円 | 潜水艦技術 |

| IHI | 航空エンジン、艦艇推進システム | 約1,500億円 | エンジン技術 |

| SUBARU | ヘリコプター、民間機部品、無人機 | 約800億円 | ヘリ・無人機 |

※推定値。各社の公表資料をもとに算出。

三菱重工業が圧倒的な規模を誇る一方、SUBARUは「ヘリコプター」「無人機」という特定分野で強みを持つ。

特に、ヘリコプター分野ではSUBARUが国内トップクラスのシェアを持っており、UH-2の独自開発成功は大きなアドバンテージだ。

また、民間航空機事業(ボーイング787中央翼)との相乗効果も見逃せない。航空機製造の高度な品質管理・精密加工技術は、防衛事業にも直結する。

6-6. 株価への影響――SUBARUは「防衛関連銘柄」として買いか?

投資家にとって最大の関心事は、「SUBARUの株は買いか?」という点だろう。

結論から言えば、SUBARUは「純粋な防衛関連銘柄」ではない。

前述の通り、SUBARUの売上高の9割は自動車事業であり、防衛事業は約5%に過ぎない。したがって、防衛費増額の恩恵は限定的だ。

ただし、以下の点は評価できる:

✅ UH-2の長期調達契約による安定収益

✅ 無人機市場への参入余地

✅ ボーイング787需要回復による民間航空機事業の復調

✅ 自動車事業の堅調な業績

SUBARUへの投資を検討する際は、「防衛銘柄」としてではなく、「自動車×航空宇宙の複合企業」として総合的に判断すべきだ。

一方、「純粋な防衛関連銘柄」に投資したい場合は、三菱重工業や川崎重工業の方が適している。

関連記事:

【第7章】未来への挑戦――次世代技術とSUBARUの可能性

7-1. 次世代戦闘機プログラムへの参画可能性

日本は現在、次世代戦闘機(GCAP:Global Combat Air Programme)の開発を進めている。

これは、航空自衛隊のF-2戦闘機の後継機として、日本・イギリス・イタリアの3カ国共同開発で進められているプロジェクトだ。

主契約企業は三菱重工業だが、SUBARUもサブコントラクターとして参画する可能性がある。

特に、複合材技術・精密加工技術・システムインテグレーションにおいて、SUBARUの技術力は評価されている。

もしGCAPプロジェクトに参画できれば、SUBARUの防衛事業は新たなステージへと進化する。

7-2.ステルス無人機の開発――「空飛ぶ翼」の再来

SUBARUが密かに研究開発を進めているとされるのが、ステルス無人機だ。

詳細は公表されていないが、防衛省の研究プロジェクトにおいて、SUBARUは「高ステルス性無人機の機体設計」に関する研究を受託しているとされる。

ステルス技術は、レーダー反射を極限まで抑える設計技術であり、形状設計・材料技術・電波吸収材など高度な技術の集大成だ。

中島飛行機時代から受け継がれた航空機設計のDNAが、再び「見えない翼」として蘇る日が来るかもしれない。

7-3. 宇宙事業への展開――人工衛星とロケット技術

SUBARUは現在、宇宙関連事業にも参入している。

具体的には、人工衛星の構造部品やロケット部品の製造を手がけており、JAXA(宇宙航空研究開発機構)のプロジェクトにも協力している。

宇宙産業は今後、民間宇宙旅行・衛星通信・宇宙資源開発など急速に拡大する市場だ。

SUBARUが航空機製造で培った軽量化技術・精密加工技術は、宇宙産業でも大きな強みとなる。

【第8章】まとめ――中島飛行機の遺伝子は、未来へ続く

8-1. SUBARUの防衛事業が持つ意味

ここまで、SUBARUの防衛事業を歴史・技術・投資の観点から徹底的に解説してきた。

改めて整理しよう。

SUBARUの防衛事業の特徴:

✅ 中島飛行機の遺伝子を受け継ぐ航空機メーカー

✅ ヘリコプター分野で国内トップクラスのシェア

✅ UH-2独自開発成功による技術力の証明

✅ 無人機開発における長年の実績

✅ ボーイング787中央翼製造による世界的評価

✅ 防衛費増額による追い風

✅ 次世代技術(ステルス無人機・宇宙事業)への挑戦

SUBARUの防衛事業は、決して「巨大」ではない。だが、「技術力」と「信頼性」において、確固たる地位を築いている。

8-2. 投資家へのメッセージ

投資家の皆さんへ。

SUBARUは「防衛銘柄」として買うべき株ではない。

だが、「自動車×航空宇宙の複合企業」として、長期的な成長ポテンシャルを持つ企業だ。

防衛費増額による恩恵は限定的だが、UH-2の長期調達契約と無人機市場への参入余地は評価できる。

さらに、ボーイング787需要の回復や自動車事業の堅調な業績も考慮すれば、中長期的な投資対象として検討に値する。

「防衛関連銘柄」として短期的なリターンを狙うなら、三菱重工業や川崎重工業の方が適している。

関連記事:

8-3. ミリタリーファンへのメッセージ

ミリタリーファンの皆さんへ。

街で見かけるスバル車の裏側に、零戦や疾風を生んだ中島飛行機の血脈が流れている。

SUBARUの航空宇宙カンパニーは、今も宇都宮製作所で自衛隊のヘリコプターを作り続けている。

もし機会があれば、ぜひ宇都宮製作所の見学や、航空自衛隊の基地祭でSUBARU製ヘリコプターを見てほしい。

そして、プラモデルやゲーム(艦これ・War Thunder)で中島飛行機の名機たちに触れてほしい。

技術は、人から人へ、世代から世代へと受け継がれていく。

中島飛行機の遺伝子は、確実に未来へと続いている。

【おわりに】空を飛ぶ夢は、決して消えない

1917年、群馬県太田市で一人の技術者が「飛行機研究所」を立ち上げた。

その小さな工房は、やがて世界を震撼させる航空機メーカーへと成長した。

敗戦、解体、禁止令――数々の試練を乗り越え、技術者たちは再び空を目指した。

そして今、SUBARUは再び「空を飛ぶ技術」を磨き続けている。

ヘリコプター、無人機、民間旅客機、そして宇宙――。

中島知久平が夢見た「空を飛ぶ未来」は、確実に現実のものとなっている。

空を飛ぶ夢は、決して消えない。

SUBARUの挑戦は、これからも続く。

おすすめ関連記事

防衛産業・企業解説

中島飛行機の名機たち

現代の自衛隊装備

おすすめ書籍・プラモデル

書籍

Amazonで購入可能なおすすめ書籍:

📘 『中島飛行機の研究』(グランプリ出版)

→ 中島飛行機の技術史を詳細に解説した決定版。

📘 『疾風 四式戦闘機』(文林堂)

→ 疾風の開発から実戦までを徹底解説。

📘 『日本の防衛産業』(並木書房)

→ 現代の防衛産業全体を俯瞰できる一冊。

プラモデル

Amazonで購入可能なおすすめプラモデル:

🛩️ タミヤ 1/48 零戦52型

→ 定番中の定番。初心者にもおすすめ。

🛩️ ハセガワ 1/48疾風(四式戦闘機)

→ 精密な金型で再現された傑作キット。

🛩️ フジミ 1/72 UH-2

→ 現代のSUBARU製ヘリコプターを手軽に楽しめる。

コメント